このページは、上沼先生の「社会科学演習」を受講した渋谷が作成したホームページです。

このページは、上沼先生の「社会科学演習」を受講した渋谷が作成したホームページです。

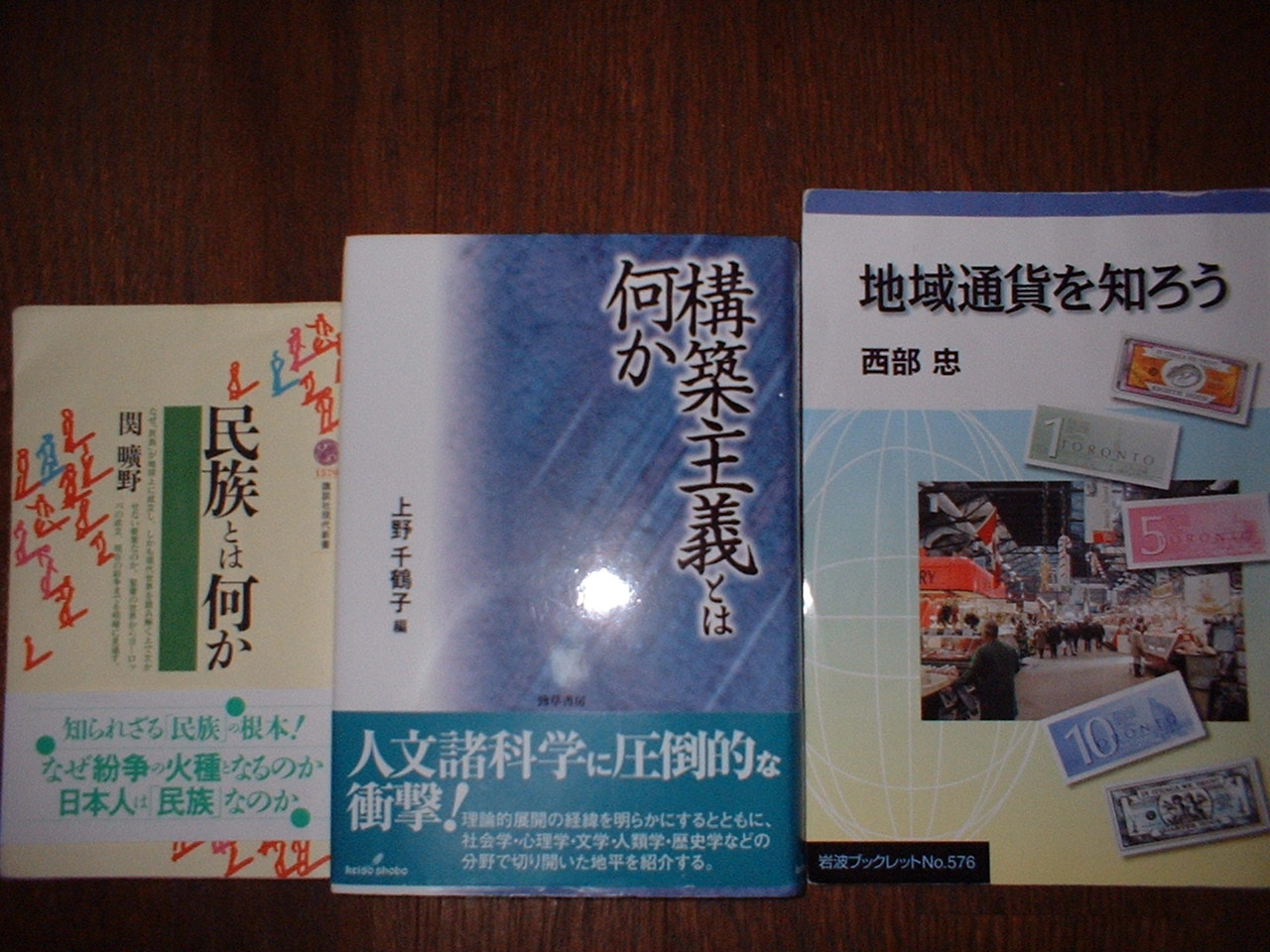

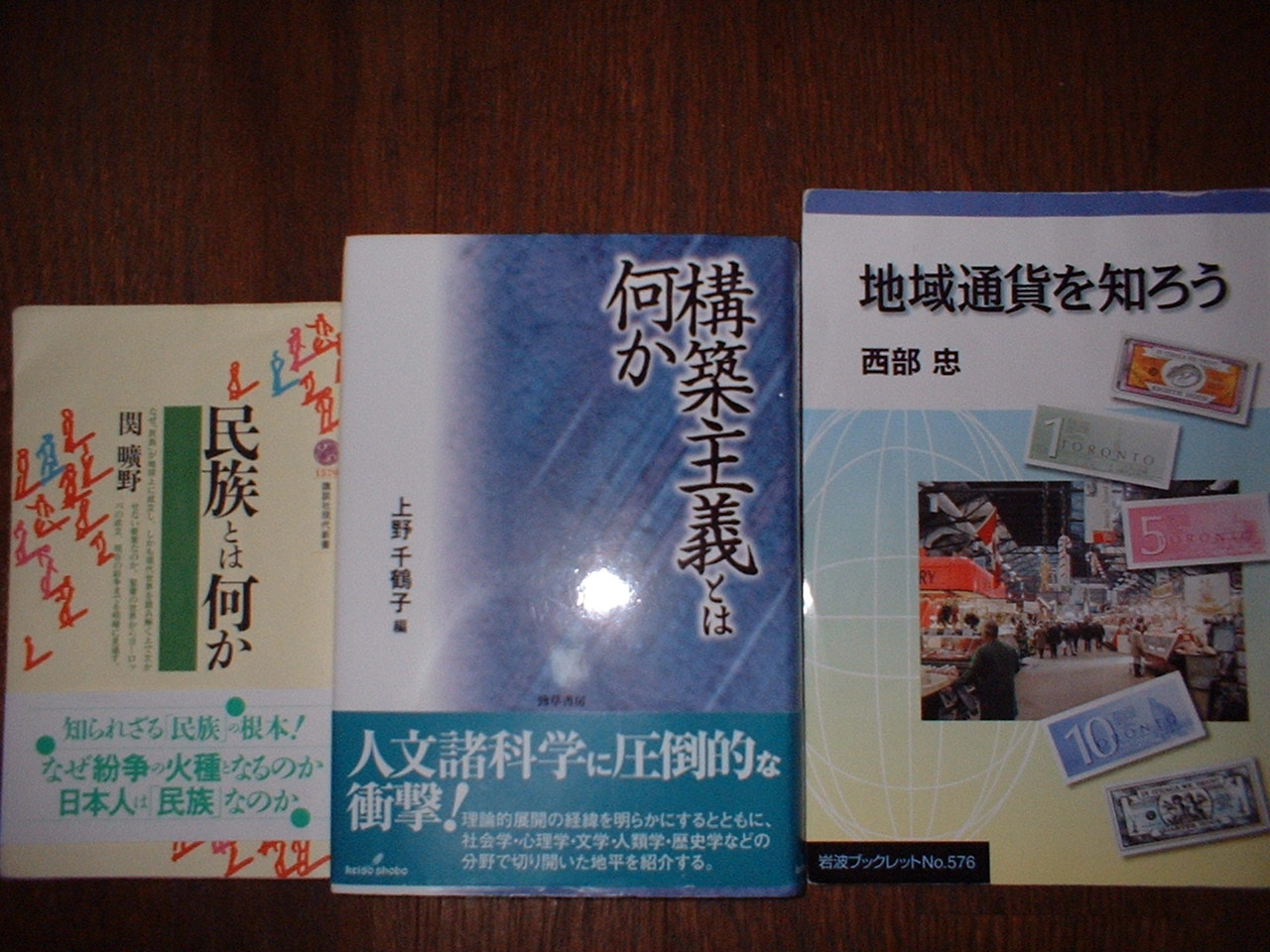

このゼミのテーマは「社会科学を学ぶとはどういうことか」です。具体的には3冊のテキスト『民族とは何か』『構築主義とは何か』『地域通貨を知ろう』の輪読、さらに、それを通して自分は社会科学の中で何をやりたいのか発見し、自分の研究テーマを明確にすることが目的です。

←教室

理由は3つあります。それは、

- 社会科学の分野において、自分が研究したいことは何なのか考えたい

- 少人数で、一方行的でない授業を受けたい

- 大学教授と直に触れ合いたい

です。

当初は8人いて、予想以上に少ないと思ったのですが(先生は「多いな」とおしゃってましたが…)、最終的には6人になりました。終わってみれば、まあこのぐらいが妥当なのかなと感じる。

毎週、各自がテキストの内容をパワーポイントでまとめて、発表するのですが、初めの頃はパワーポイントがうまく使えなくてどうしていいかわからなかった。しかし、伝えたいことを要領よくまとめ、聞いてる人に理解してもらうにはどうすればうまくいくかということが、パワーポイントを使ってプレゼンをやっていくうちに段々と身についたと思う。

テキストは

難しくて、わかりづらい部分もあったが、他の人のプレゼンを見たり、先生の説明によって理解できたことも多く、少人数制の授業の良さがでたのではないだろうか。徐々に仲間同士で妙な連帯感も生まれ、楽しかった。

これが、一年間授業で使用してきたテキストです。

これが、一年間授業で使用してきたテキストです。

- 一年を通じて、継続的に、積極的にゼミに参加して勉強をすることができなかったこと

- プレゼンが中途半端なことが多かった

- たぶん、みんな思ってるだろうが、議論がなかった

自分にとって、社会科学を学ぶとはどういうことなのか?これを考えることは、上沼基礎演習のテーマの大きな柱の一つである。まず、社会諸科学のうち、特に関心のある分野は社会学である。ただ漠然と、社会とは何なのか、知りたいのだ。しかし、欲張りな私は、ある一つの学問の観点からだけではなく、政治学や経済学など、他の様々な観点からも、社会というものを分析したいと思った。社会を知るには、より多くの学問を専門的に学び、様々な角度から捉えたほうが、理解も深まると思ったのである。そこで、自分にとって社会科学を学ぶということは、社会というものを、より正確に捉えるための態度を身に付けることだと思う。

結局、このゼミの最も肝心なテーマであるこのことについて、一年たっても見つけることができなかった。これは明らかに自分が至らないせいであり、指導してくださった先生には申し訳なく思うばかり。なぜなのか考えてみれば、このゼミに対する姿勢が、受身的だったからかもしれない。主体的に考える、ということをあまりしてこなかった。このゼミで勉強してれば、研究テーマもおのずと見つかる、という安易な考えが、自分にスキを生んだのだと思う。

このゼミを通して痛感したことは、自分の知識、知能のなさである。テキストを通してわかったことより、わからなかったことのほうが多かった。内容を自分自身で咀嚼しきれなかったことが、悔やまれてならない。毎回、テキストを読んで、何を論じているのか十分にわからずに(特に、構築主義については)、“それなりに”まとめている自分に腹が立っていた覚えが…。なので、一年もありながら、社会科学を学ぶのはどういうことなのかと考える余裕がなかったなと今思う。ただ、このゼミによって、ともすると目標を失い、学問に対してがんばることを忘れてしまいがちな大学生活に陥るのを免れた面もあるのではと思う。少なくとも、「いい加減にやった」という記憶はないからである。テキストの内容のみならず、何かと考えさせられるゼミであった。そして、考えても結論を出せない自分の甘さを思い知らされる、いい機会を与えてくれた。当然、ここで終わらず、これからしっかり考えていきたいと思う。

上沼基礎ゼミホームページ

このページは、上沼先生の「社会科学演習」を受講した渋谷が作成したホームページです。

このページは、上沼先生の「社会科学演習」を受講した渋谷が作成したホームページです。 これが、一年間授業で使用してきたテキストです。

これが、一年間授業で使用してきたテキストです。