このホームページは、早稲田大学社会科学部政策科学研究ゼミ2年佐藤の研究過程と

その成果を掲載していているものです。

政策科学研究ゼミでは、各自が研究テーマを設定し日々研究に励んでいます。

研究動機

私は幼い頃から、祖父母の介護を通して医療や介護を身近なものに感じ、医療について興味をもっていました。

例えば、医師不足や救急患者のたらい回しなどを始めとする様々な問題が現在メディアでも取り上げられているように、

現在の医療制度は決して完全なものではなく、政策面からの建て直しが必要だと思います。

特に、近年騒がれている首都直下型地震などの大規模な災害が発生したときに、

現在の医療制度で対応できるのか?という問題意識を漠然と抱いていました。

そこで「災害対策の視点から医療を見直す」ことをテーマに据えて調べていたとき、「災害弱者」という言葉に出会いました。

災害弱者とは、災害時、次の条件に一つでも当てはまる人を指します。

1.自分の身に危険が差し迫った時、それを察知する能力がない、または困難な者。

2.自分の身に危険が差し迫った時、それを察知しても適切な行動をとることができない、または困難な者。

3.危険を知らせる情報を受け取ることができない、または困難な者。

4.危険をしらせる情報を受け取ることができても、それに対して適切な行動をとることができない、または困難な者。

(平成3年度版防災白書より)

そして同じ頃、以下のような記事を見つけました。

近づく震災7年 不安消せぬ「災害弱者」「震災の時は情報が途絶え、代わりの透析施設を探すのに苦労したよ」。 兵庫県腎友会の豊永清会長(66)=神戸市東灘区=は振り返った。震災当日の一月十七日は、ちょうど二十年間受けていた人工透析の日だった。

▽機能停止 自宅近くで「下の街で煙が上がっている」と叫ぶ声を聞いて不安になった。かかりつけの病院がある地域だった。 駆け付けると、玄関も開かなかった。病院は機材が倒れ壊滅的だった。 次に同じ区内の提携病院に回った。「屋上の貯水タンクは壊れ、全館水浸し。院内のソファには遺体が並べられ、透析患者どころではなかった」。 翌日再訪した提携病院で偶然、入院患者二人を大阪の透析のできる病院に運ぶところだった。「搬送する自衛隊の車を見つけてしがみつき、助かった」。 その後、実家のある高知県に里帰り。神戸に戻れるまでの二カ月間、透析を受けた。 慢性腎(じん)不全患者は体外に老廃物を排出できず、普通の社会生活を送るには人工透析が必要だ。 兵庫県透析医会によると、震災時、県内百四の透析施設のうち六十六が被災。透析に不可欠な水も電気も止まり、あちこちの施設で機能停止した。 「透析できる施設の情報がなく、ほかの施設を探すにも電話が使えず、患者は行き場を失った」と豊永会長。

(神戸新聞ニュース 2001年12月4日付け)

この記事を見て私は、「人工透析という医療行為は患者にとっては週に数回受けなければ命に関わる治療であるが、

地震等の災害がおこった際にも治療を安定して行うことが出来る体制は完全に整っていなのではないか」と思いました。

そして、このような事例を含め、災害弱者と呼ばれる人はとても多いのではないかとも思いました。

記事にあった人工透析についてさらに考えてみると、日本の人工透析患者は25万人以上とも言われている上に、

災害で怪我を負った人の治療にも人工透析が用いられることがあります。

つまり、災害時に安定した人工透析が保証されていないことは、多くの人にとっての不安要素であり、

また、誰もがこの問題と無関係ではないということに気がつきました。

単なる「医療制度改革」や「災害対策の視点から医療制度を見直す」というテーマでは、領域が広すぎて広く浅い研究になってしまうでしょう。

そのため、私は研究テーマに「人工透析の治療現場の災害対策」を設定し、現状を明らかにするとともに、そこから浮かび上がる問題点を指摘し、

今後どのような対策が必要であるかを考えることで、医療制度の見直しにつなげたいと思いました。

章立て

本来、腎臓には三つの機能がある。

①過剰の水とタンパク質代謝の窒素含有性老廃物(尿素、クレアチニン、尿酸)を分泌(排泄)すること

②血漿(けっしょう=血液の成分)中の酸・塩基平衡と電解質濃度を調節すること

③内分泌機能を営むこと

※人工透析では第三の機能については代用できない。

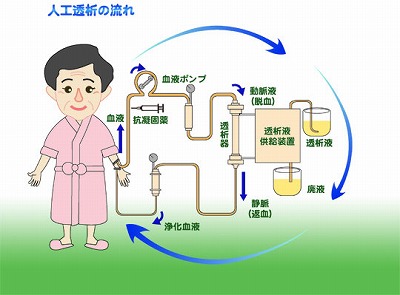

人工透析には二つの方法がある。

第一は患者自身の透析膜を利用する方法で、腹膜がこの目的にもっとも適しており、

腹膜透析または腹膜灌流(かんりゅう)という。

第二は患者の血液から過剰の水とタンパク質代謝の結果生じた窒素含有性老廃物を除去し、

血漿の酸塩基平衡と電解質濃度を改善させるように構成された溶液中に、

管状の透析膜でつくったダイアライザー(透析器)を浸し、この中に患者の血液の一部を循環させ、

主要な腎機能を代行させるもので、これを血液透析と呼び、用いる装置を人工腎臓と呼ぶ。

血液透析は通常週に2~3回行い、1回の透析時間は3~5時間である。

日本透析医学会の調査によれば、昼間透析が81.4%、夜間透析が15.2%、

在宅透析が0.1%、腹膜透析が3.4%となっている。

(日本透析医学会統計調査委員会「図説 わが国の慢性透析療法の現況 2007年12月31日現在」2頁)

慢性血液透析の問題点は、心不全、脳血管障害、感染症、骨合併症、技術的事故、貧血、心理的障害などである。

また、日本透析医学会によれば、日本全国の透析患者数は27万5119人で、

導入患者の原疾患の第1位は糖尿病性腎症43.4%(前年より0.5%増)、

第2位が慢性糸球(しきゅう)体腎炎で24.0%(1.6%減)、

不明が10.2%(0.3%増)、腎硬化症が10.0%(0.6%増)であった。

糖尿病性腎症と腎硬化症の割合が増加する傾向が持続し、慢性糸球体腎炎が減少している。

(日本透析医学会統計調査委員会「図説 わが国の慢性透析療法の現況 2007年12月31日現在」11頁)