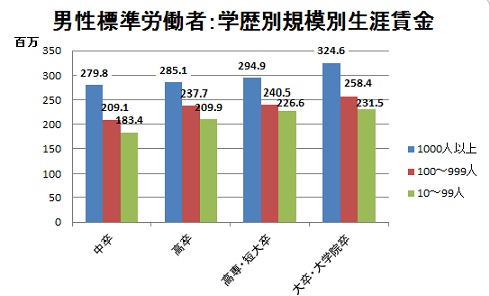

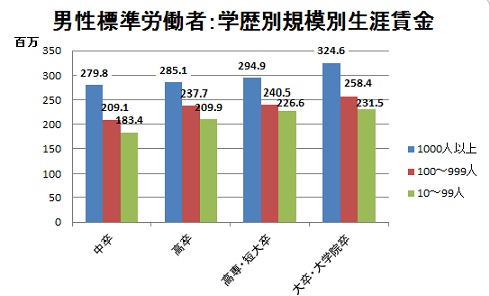

図1 男性の学歴別規模別年収(平成23年度賃金構造基本統計調査)

同じ受験というフィールドで受験生が競争することになるのに、福島の高校生と塾や予備校が充実しており、震災の影響をあまり受けていない東京の受験生とではあまりにスタートラインの差があるのでは、と感じた。しかし、遅れをとっているのは福島の高校生だけではなかった。東京にも親の所得が少ない、あるいは親がいなくて教育を受けたくても受けられない貧困層の子どもがいるではないかという考えに至った。自分自身の中で「教育格差」の問題意識が高まった。何もしなければ貧困は遺伝する。貧困の連鎖を断ち切るためにはやはり教育が必要なのではないかと考えた。子どもが生き方の選択をできるようにすることが教育の役割ではないか。

そこで、「教育格差」の研究を通じて、教育を思うように受けられない子どもが今日よりも教育の機会に恵まれるような方法や現状の階層を打破する可能性を探っていきたい。

「教育格差」は、生まれ育った環境によって受けられる教育の質・水準に格差が生じることである。子どもがどの程度の教育を受けられるかということは、親の経済的状況によって決められる。裕福な家庭に育った子どもは、塾や予備校に通うこともでき、私立の中学校に入学することができる、さらには大学進学・留学など高い水準の教育を受けることができる。その一方、経済的に苦しい家庭で育った子どもは裕福な家庭で育つ子どもに比べれば、高いレベルの教育を受けることが難しいといえる。このように、子どもがどの家庭に生まれるかは「たまたま」でしかないのにも拘らず、子どもは生まれた時点でスタートラインが違う。このスタートラインの差、生まれ育った環境の違いがどのような影響を及ぼすのか。

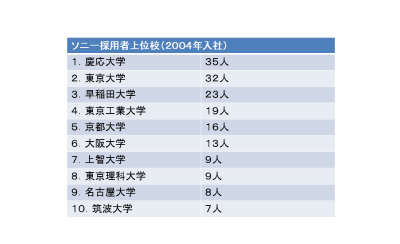

日本は学歴社会といわれている。まずはじめに、学歴別規模別年収の推移(図1)に示されるように、高卒の学歴よりも大卒の学歴の方が所得が高いことが見て取れる。ここでいう規模とは、会社が雇用している人数のことである。さらに「社長排出率」や「役員排出率」(表1)、ソニーの新入社員出身大学(表2)を見ると、いわゆる「有名ブランド」大学で占められているのがわかる。これらのことから、高い所得を得るには、高卒よりも大卒の方が有利であるといえる。さらに、大卒でも「有名ブランド」大学を卒業している方が昇進や大企業への就職に有利である。同じ企業内でも、役職が高い方が高収入であるのはいうまでもない。また、名のある企業の方が高収入でもある。そのため、「有名ブランド」大学に入るための競争が激化しているのが今日の日本である。また、このように「有名ブランド」大学とそうでない大学との格差もみられる。そのため、橘木俊詔氏は『日本の教育格差』(岩波書店、2010年)で「教育格差は、高い教育を受けられるものとそうでないものの二極間の格差ではなく、大学間格差も含めた三極間の格差である」と指摘している。

図1 男性の学歴別規模別年収(平成23年度賃金構造基本統計調査)

表1 「社長輩出率」と「役員輩出率」 出所:『プレジデント』プレジデント社 2009年10月19日号43ページ

表2 出所:「学力と学歴」『プレジデント』プレジデント社 2005年5月16号74ページ

「高学歴」というステータスを手に入れるためには、質の高い教育を受けることが有効な手段である。しかし、先にも述べたように、質の高い教育を受けられるのは裕福な家庭に育った子ども、つまり、経済的に余裕のある親を持つ子どもに限られる。このことから、裕福な家庭に育つ子どもは将来、「有名ブランド」大学に進学し、社会に出てまた裕福になる確率が高いと言える。一方、経済的に余裕のない親は子どもの教育にお金をかける余裕があまりない。そのため、大学などの高い教育を受けることが難しく、結果として彼らの親と同じように所得の低い地位に甘んじることになる。このことは、日本企業の階層構造を見てもわかる。現状では、貧しい家庭の親から生まれた子どもは貧しいか階層から抜け出すことが難しい。つまり、「貧困階層の再生産」につながっている。

「教育格差」の問題とは、子どもの将来の生き方につながる問題である。どのような家庭に生まれるか、どのような環境で育つかが子どもにとって社会での立ち位置となる。そして、親から独り立ちするまでにどれだけの駒を持っているかの程度を決めることになり、駒の数の違いがスタートラインに差を生み出す、いわゆる機会の平等の程度に表れることになる。では、問題に対して具体的にどのような取り組みがなされているのか次章で見ていきたい。