日本の「食」を守る

早稲田大学社会科学部

上沼ゼミ2年

川村友里子

研究動機

私は幼い時から食べることが好きで、毎日の食事の時間を大切にしてきた。しかし、現在や、少し先の日本の食について考えると、食料自給率の低下や食生活の変化など問題が多く、「この先どうなっていくのだろう」という漠然とした不安があった。そこで、食の生産者と消費者、双方にとってプラスになるような政策を考えたいと思った。

まずは、少し前に話題になった、TPPの観点から、この問題を考えていきたい。

章立て

- 第1章 日本の食料自給率

- 第2章 食生活の変化

- 第3章 日本の主な輸出入品(食料)

- 第4章 TPPとは

- 第5章 TPPと日本の農業

- 第6章 TPPと食の安全性

- 第7章 食育の推進

第1章 日本の食料自給率

日本の食料自給率は戦後大きく低下の一途を辿り、昭和40年度には73%だった自給率が、平成24年度には39%まで落ち込んだ。米や砂糖などを除くほとんどの食料の自給率が、昭和40年当時に比べて著しく低下し、その分を輸入に頼っているのが現状である。この数値は、世界の主要先進国の中でも最低水準に値する。

これは、私たちの食生活がこの数十年の間に大幅に変化したことが大きな原因の一つであると言われている。以前は米や野菜などの自給可能な食料を中心とした食生活であったが、年々冷凍・加工食品や脂肪分の多い食品などの摂取量が増える。そしてそれらの食品は、原料を輸入に頼っている場合が多いのだ。

しかし、問題なのは、冷凍・加工食品ばかりではない。肉や卵、調味料など一見国産に見えるものでも、実は原料や飼料のほとんどが輸入品である場合が多く、自給率低下の一因となっている。

第2章 食生活の変化

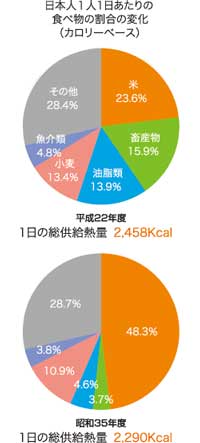

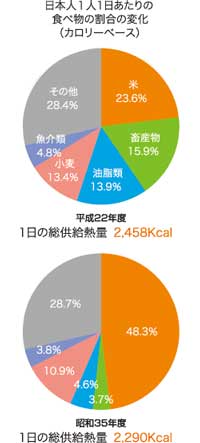

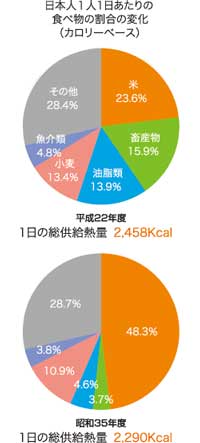

戦後の復興を果たし、高度経済成長期を経た私たち日本人の食生活は、大きく変化したと言える。日本人1人1日あたりの総供給カロリーを昭和35年と平成22年でその平均を比較してみると、若干増加しているが、その内容は大きく変化している。米による供給カロリーの比率が激減し、畜産物、油脂類の比率が大幅に増加している。

食料自給率の高い米の消費が減り、輸入飼料に頼っている畜産物や、原材料のほとんどの割合を輸入に頼っている油脂類の消費が増えてきたことにより、食料全体の自給率は低下した。

このように、私たちの食生活は、農業のあり方と密接に結びついている。

農林水産省HP

第3章 日本の主な輸出入品(食料)

- 輸出品:

魚介類、味噌、醤油、米

- 輸入品:

大豆、とうもろこし、小麦、魚介類、肉類

第4章 TPPとは

TPPとは、2002年にブルネイ、チリ、ニュージーランド、シンガポールの4ヵ国(P4)交渉を開始したFTAである。2006年の発効以来、ペルー、オーストラリア、アメリカ、ベトナム、マレーシアが参加を表明し、現在ではP9となっている。

FTAとは、自由貿易地域を設立するための協定のことである。このFTAの関税撤廃率を100%に近い、ほぼ完ぺきな質の高いものにしようというのがTPPということになる。

日本では、2010年に当時の管直人首相の「交渉参加を検討する。」との名言により注目された。

第5章 TPPと日本の農業

- プラス面:

現在の日本の農業はTPP交渉のいかんに関わらず、危機的状況にある。そのため、既存の農地法などの規制緩和によって、農業の第6次産業化、輸出志向の攻めの農業など、新しい軸を早急に打ち出す必要がある。また、海外にも原発事故による風評被害は及んでいるため、TPPの中で科学的な根拠に基づかない輸入規制を禁止するなどの点を協定に取り込むことで、安定的な輸出先を確保することが出来る。

- マイナス面:

海外の安い農林水産品が大量に国内市場に流入し、日本の農業が大打撃を受ける。

第6章 TPPと食の安全性

- プラス面:

TPPにおいては、「衛生植物検疫措置」に関する作業部会が設置されており、食品安全規制の在り方が、主なテーマとして議論されている。また、今後は放射能の線量などについても客観的な安全基準をアジア太平洋地域で策定する必要があり、そのような議題を取り上げ、議論する場としてTPP交渉の場を活用することもできる。

- マイナス面:

世論での不安の広がり

第7章 食育の推進

食育とは、様々な経験を通じて「食」に関する知識と、「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることである。

現在内閣府では、政府が定めた「食育推進基本計画」に従い、家庭や学校・保育所等における食育、地域における食生活の改善の取り組み、生産者と消費者との交流促進、食文化継承のための活動支援などを推進している。

参考文献

渡邊頼純(2011)『TPP参加という決断』 ウェッジ

中野剛志(2011)『「TPP開国論」のウソ』 飛鳥新社

農林水産省(最終アクセス 2014.1.6)

FOOD ACTION NIPPON (最終アクセス 2014.1.6)

共生社会政策 (最終アクセス 2014.2.6)

Last Update:2014/02/03

© 2014 Yuriko Kawamura. Allrights reserved.