介護福祉士不足を補うために

〜未来の介護現場を救う政策提言〜

早稲田大学社会科学部2年 上沼ゼミナール

鈴木洸平

具体的な研究方針

日本の介護現場の現状を、データや資料などからの客観的な視点と、現場の声の主観的な視点との、両者の視点から浮き彫りにし、どうすれば介護福祉士不足を補えるかを、データ・成功事例などを元に政策を提言していきたいと考えている。

章立て

- 研究テーマ

- 研究動機

- 介護福祉の現状(介護福祉士不足の現状)

- なぜ介護福祉士が不足しているのか

- 政府の対策

- 成功している地域の政策具体例

- 今後期待される具体策

- 政策提言

1.研究テーマ

今日介護福祉現場において介護福祉士の数(供給)は、介護を必要とする要介護者の数(需要)に追いついていない。少子高齢化の傾向にあるこの日本で高齢者の介護問題は避けられない問題である。

例えば、平成22年度厚生労働省の全国の介護保険施設の利用状況をまとめた資料には、各介護保険施設の利用状況の利用率が90%以上と高い水準を記録しており、4年後の今日で考えると今では100%近い状況になっていると思われる。

この数字が意味するのは、供給が需要に追いついていないという現状と、施設に入りたくても入れない要介護者があふれている、ということである。

また、政府内でも厚生労働省が2013年11月27日に、社会保障審議会の「介護保険部会」を開催し、特別養護老人ホームの入所者を要介護3以上に限定する見直し案を提出した。この事実を考えても、要介護レベルを限定しなければ対処できないという現状は簡単に察せられるだろう。このような現象が起きている原因の一つは介護福祉士の不足が挙げられる。

以上のことから、私は、介護を受けたくても受けられない人々のために、どのように介護福祉士の不足を補うか、ということをテーマにして研究を進めていきたい。

2.研究動機

数年前から叔母・叔母の母方が痴呆症(認知症)で介護施設に入居したが、その際の手続きに何か月もかかった。その具体的な手続きは書類申請も含むが、目を見張るのが医師による要介護レベルを判定する診察であった。

調べると、全国の介護施設の種類・数は多いにもかかわらず、入居希望者の数が施設数を上回り、介護が行き届いていない現状を受けて、国は、要介護認定を作成し、ある基準を設定しそれに沿ったレベルを1〜5段階で作成し、それをもとに施設への入居者優先順位を決めて対処する仕組みをと採用していることが分かった。

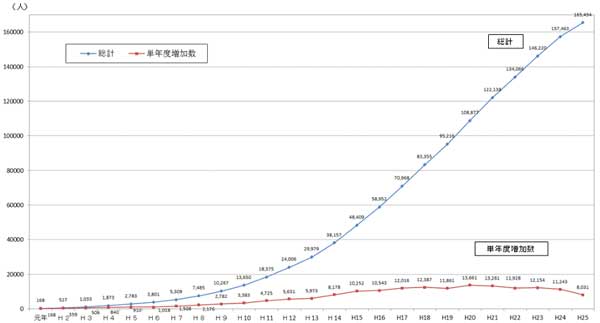

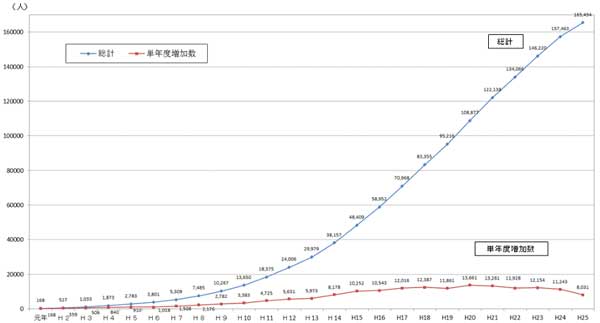

実際、要介護者数が全国5,742,282人に対して、介護士数は165,494人しかおらず、確実に賄えていない。介護士数は、年々増加傾向にあるが、厚生労働省のHPによると平成22年度からその数は伸び悩んでいる。このままいけば仮に私の身内が痴呆症になった場合、彼らが介護福祉士からの介護を受けられる可能性は厳しいものになるだろう。

以上の経緯から、私は、この現状を少しでも良くしていかなければならないと思い、この研究テーマを選択した。

3.介護福祉の現状(介護福祉士不足の現状)

3-1介護福祉とは

日常生活を営むうえで支障のある人について、心身の状況に応じた介護や、家族介護者への助言・指導を行う人、または資格。「社会福祉士及び介護福祉士法」で定められた国家資格(名称独占資格)で、厚生労働大臣指定の試験機関である財団法人社会福祉振興・試験センターが実施する介護福祉士国家試験に合格しなければならない。受験資格には、

- 3年以上の介護等業務の実務経験者(平成24年度からは実務経験に加えて、養成施設で6ヵ月以上の課程を修了することが必要)

- 福祉系高等学校で所定の科目・単位数を修めて卒業した者

- 介護福祉士養成施設の卒業者(平成24年度以降)

などの制限がある。

筆記試験(試験日は例年1月末)と実技試験(同3月上旬)があり、介護技術講習を受講した場合には実技試験が免除される。3月下旬に合格発表され、合格者は同センターへの登録が必要となる。 ([http://kotobank.jp/word/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%A3%AB]より引用)

3-2介護福祉士とは

身体または精神に障害があって日常生活に支障のある人に、食事・入浴・排泄などの世話をし、家族に介護の指導をする職。昭和62年(1987)に成立した「社会福祉士及び介護福祉士法」による国家資格。(["http://kotobank.jp/word/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%A3%AB?dic=daijisen&oid=20182800]より引用)

3-3介護福祉士の数と要介護認定者の数の比較

介護福祉士数

図1.平成25年度介護福祉士数の推移[http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi3.html>]

要介護認定者数([http://www.wam.go.jp/wamappl/00youkaigo.nsf/vAllArea/201308?Open]を引用)

図2.平成25年度要介護認定者数[http://www.wam.go.jp/wamappl/00youkaigo.nsf/vAllArea/201308?Open>]

| 要支援 |

要介護1 |

要介護2 |

要介護3 |

要介護4 |

要介護5 |

全国合計 |

| 1,578,412人 |

1,077,494人 |

1,007,960人 |

755,856人 |

705,511人 |

617,049人 |

5,742,282人 |

2013年8月末時点の集計値を掲載している。

*一部用語の解説を含めて以下の定義とURLを参照。

*-1要介護者とは

要介護者とは、要介護状態にある65歳以上の人。または、政令で定められた特定疾病(末期癌・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・脳血管疾患・慢性閉塞性肺疾患など)が原因で要介護状態にある40歳以上65歳未満の人。([http://kotobank.jp/word/%E8%A6%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%80%85]より引用)

また、要介護認定とは次のものを指す。([http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo1.html]より引用)

介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。

この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定される。

要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める。

*-2要介護認定レベルと基準について

([http://kaigo.k-solution.info/2008/03/_1_7.html]を参照。

図1と図2から、介護福祉士の数が介護認定者数に対して圧倒的に不足している現状が見て取れる。特に要介護レベル3以上の人々は介護なしでは生活できず、年々このレベルの高齢者が増加している。

この介護福祉士が要介護認定者の数を下回っている現象は今日の日本の少子高齢化の人口推移から考えるとますます深刻化していくと思われ、早めに対処しなければ、未来の介護を受けることができない方々が溢れてしまう恐れがある。

4.なぜ介護福祉士が不足しているのか

4-1人口推移(少子高齢化)

図3. 平成23年度日本の人口ピラミッド([http://www.stat.go.jp/data/nihon/g0402.htm])

図3より、60歳〜70歳までの人口が最も多く、次いで30歳〜40歳だと分かる。一方、10歳〜20歳の人口が60歳代の人口よりもはるかに少なく、少子高齢化が進行していることが分かる。そして、介護福祉士の視点に立つと、介護福祉士として活躍するためには国家試験を通らなければならないので、十分に勉強時間が取れ、且つ体力のある10代・20代が最も介護福祉士として最も適している年齢といえる。体力的にも高齢者になればなるほど介護をするのは難しくなるので、体力面での考慮も必要である。

この表によるとその10代・20代が少なくなっており、つまり、介護福祉士となりえる人材・すでに介護福祉士として活躍している人口が減少しているということが明らかとなる。したがって、この少子高齢化の人口推移は介護福祉士の数の不足の原因の一つと言える。

4-2給料が安い

介護福祉士の数が少ない原因のもう一つが、その給料の安さにあると考えられる。2009年に厚生労働省が提出した「介護福祉等現況把握調査」[http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/haaku_chosa/dl/01.pdf])

を参考に見ていきたい。

この調査は平成20年3月末に行われた調査で、全有資格者数約30万人中18万人状から得られた有効回答を元に結果が公表されている。つまり、この調査で現場の声を拾うことができるのである。

特に注目したいのが「現在の仕事に対する不安・不満」をアンケート形式で調査を取った結果である。以下の表を見てほしい。

「現在の仕事に対する不満」

図4.2009年「介護福祉等現状調査把握」P.21から引用

「現在の仕事を行う上で改善してほしいこと」

図5.2009年「介護福祉等現状調査把握」P.21から引用

図4を見てみると仕事状の不安として挙がっている項目で「給料が安い」が一番多く介護福祉士の欄ではおよそ60%の介護福祉士が給料が安いと不満を漏らしている。またその他にも「業務の負担や責任が重すぎる」と答えた人がおよそ30%以上いる。

さらに、現在の仕事を行う上で改善してほしい点(図5を参照)として「資格に見合った給与水準に引き上げる」と答えた人が約60%以上、「社会的な評価を向上させる」が27%だった。また介護福祉士には女性の割合が多いためか、有給休暇や育児休業等のしやすい環境整備を整える」がおよそ20%以上を占めている。こうした結果から見ても現介護福祉士たちは自分たちの仕事量・責任に給与水準が適しておらず、まただれでも仕事をし易い環境になっていないと感じていることが分かる。

このような現場での不満を改善しない限りは今後介護福祉士を増加させることは困難になるだろう。

今後の方針

今後は、章立ての4章の介護福祉士不足の原因となるものをもう少し深く探り、5章、6章へと研究を進めていきたいと思う。また、叔母のグループホームで実際に現場で働いている介護福祉士さんにも直接取材を頼み、現場の声を調査してみようと思う。

参考文献・リンク

Last Update:2014/1/26

© 2014 Suzuki Kohei. All rights reserved.