埼玉県菖蒲町における交通改善

~新型交通システムの可能性~

早稲田大学社会科学部2年 上沼ゼミナール

石田健太

章立て

1. 研究動機

2. 本当に町の問題か

3. 菖蒲町における交通の現状

4. これまでの流れ・歴史

5. 新型交通システムの検討-LRT

6. 新型交通システムの検討-BRT

7. 「地域公共交通活性化再生法」の検討

8. 政策提言

1.研究動機

※「埼玉県市町村地図と白地図」より筆者加筆

私は埼玉県の菖蒲町という所に住んでいる。菖蒲町は埼玉北東部に位置する人口約2万人の町で、田園が広がるのどかな町である。2010年に久喜市・鷲宮町・栗橋町と合併、久喜市となり、現在は「埼玉県久喜市菖蒲町○○」という住所であるが、あくまで旧菖蒲町における交通改善政策を研究していきたいと思うので、便宜上特にことわりが無い場合は「菖蒲町」と表していく。

静かで住みやすい町であるが、実は菖蒲町には鉄道が通っておらず、私は毎日不便な思いをしている。「鉄道が無いなら別に使わなければいいではないか。」という意見も出てくると考えられるが、首都圏における交通の要は、車でもバスでもなく鉄道であり、毎日の通勤ラッシュを見れば一目瞭然である。また鉄道は他の交通手段と違い、時間が正確、渋滞が無い、駐車場に困らない、車が運転できなくても大丈夫、などのメリットがあり、渋滞が頻発し駐車場も限られている首都圏の中で、鉄道は輸送において重要なアクターを演じている。

また「鉄道が通っていないのなら、通すよう政策提言すればいいではないか。」という意見も出てくると考えられるが、人口も経済規模も縮小すると言われているこれからの日本において、新たに鉄道を作って大規模開発をする、というのはほぼ不可能かもしれない上、1km通すのに300億円かかると言われる鉄道の建設資金を援助するというのも現実的ではない。そこで私は鉄道を建設する以外の選択肢として、このような大規模建設・開発をするのではなく、限られた予算の中で、いかに今ある環境を活かして交通改善を行うのか。また菖蒲町の交通改善に貢献をしてくれると考えられる、LRTやBRT(詳細は第5章、第6章を参照)などの新型交通システムも絡めながら研究してみたいと思う。

2.本当に町の問題か

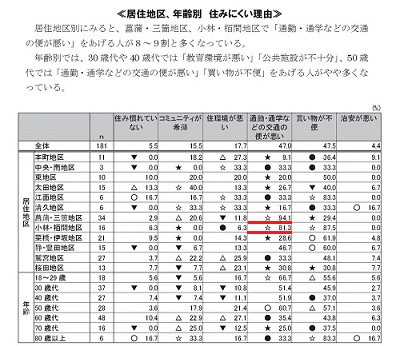

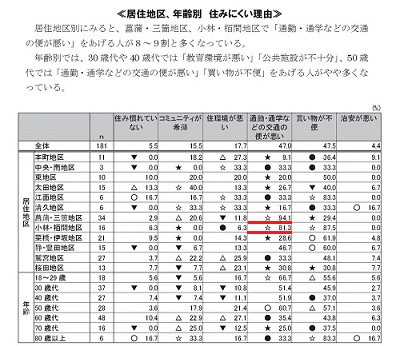

※右の画像は「久喜市公共交通検討報告書資料編」より抜粋、筆者加筆

※右の画像は「久喜市公共交通検討報告書資料編」より抜粋、筆者加筆

「交通改善をしてほしい」というのは、交通弱者である菖蒲町民かねてからの願いである。事実2010年に行われた「市民意識調査」では、「まちに住みにくい理由」の9割が「通勤・通学などの交通の便が悪い」であり、市内の他の地域に比べ飛びぬけて数値が高くなっている。「交通の利便性」に関しては「やや不満」「不満」が8割となっており、「市政全般において充実してほしいもの」でも「交通機関の整備」が3割と市内の他地域より高く、いかに菖蒲町民が交通改善を望んでいるかが見て取れる。

右に上げた表「居住地区、年齢別 住みにくい理由」の中の「菖蒲・三箇地区」は菖蒲町東部、「小林・栢間地区」は菖蒲町西部を指している。また「交通の利便性」及び「市政全般において充実してほしいもの」に関する表は、データの大きさの関係で割愛したが、「久喜市公共交通検討報告書資料編 ※pdfファイル」で確認できる。「交通の利便性」はp20、「市政全般において充実してほしいもの」はp26で確認できる。なお菖蒲地区における「まちに住みよい理由」は1位が「住み慣れている」で2位が「自然環境が良い」である。

また久喜市としても、公共交通の充実に関し必要な調査及び審議を行うための「久喜市公共交通検討委員会」を2010年11月10日合併から7ヶ月の時点で設立、市の公共交通のあり方を検討しており、市も合併当初から交通改善を意識、公共交通の充実を重視していると見て取れる。なお2012年1月18日に久喜市公共交通検討報告書を作成しており、事実これに基づいて現在、菖蒲町内で市内循環バス及びデマンドタクシーを運行している。詳しくは第4章で述べる。

また久喜市議会においても、菖蒲地区の交通改善を行うよう何度も市議会議員から一般質問が行われており、菖蒲町の交通改善というのは、住民の意識レベルだけでなく久喜市議会議員レベルでも重要視されている。例えば2011年9月定例会において、交通不便地域や高齢者対策としての公共交通の整備をするべきだ、と一般質問、これに対して先述の公共交通検討委員会が循環バスの延伸、デマンドタクシーの導入を示しており、2011年11月定例会ではデマンドタクシー導入に向けての市の準備をどう進めるか、2012年2月定例会では久喜市中心部と菖蒲地区を結ぶルートを始め実際の利便性はどうなっているのか質問されており、市議会議員も菖蒲町の交通改善に注目している。2014年2月定例会でもデマンドタクシーのさらなる利便性の向上を求める意見が出されている。

※いずれもpdfファイル

3.菖蒲町における交通の現状

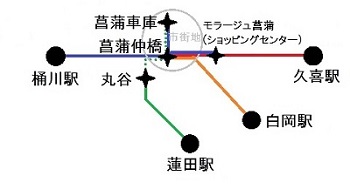

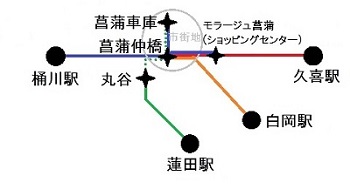

※「Yahoo地図」より筆者加筆

上の地図の赤い線で囲まれた部分が菖蒲町である。黒い線が鉄道を表すが、菖蒲町に鉄道がないことが一目瞭然である。一番近い駅はJR宇都宮線・東武伊勢崎線の久喜駅で、菖蒲町の中心部から約7kmほど離れている。車で20分、バスで25~30分ほどである。青い線は路線バス、水色の線は菖蒲町を通る市内循環バスを示す。

Ⅰ.菖蒲町の道路網

空港も港も無いため、つまり菖蒲町の交通は専ら道路にゆだねられている。では菖蒲町の道路網はどうなっているのだろうか。

- 国道122号

菖蒲町の交通において一番重要な道は、国道122号線である。これは東京都北区から埼玉東部、群馬中部を抜けたのち栃木県日光市に至る道で、町を南から北へ貫いている。1960年代に開通したのち長らく片側一車線の一般的な道であったが、2008年に片側二車線のバイパスが、中心市街地から外れた町の東部に開通した(地図上菖蒲町東部にオレンジ色の線が描かれているが、これが国道122号線バイパスである)。菖蒲町を通過する多くの車、トラックは、この国道122号線バイパスを通っており、町の大動脈と言える。またバイパス沿線には大型ショッピングセンターや工業団地が開発され活気に満ちている。新たな菖蒲町の産業を支えるであろう道である。なお国道122号線旧道は、菖蒲町の中心市街地を通っており、交通量は減ったものの、いまだに町民の生活になくてはならない道である。

- 県道12号

菖蒲町を南北に貫くのが国道122号であるが、東西に貫くのは県道12号である。片側一車線であり、国道122号に比べると道幅は小さいが、埼玉北東部では東西に貫く道が少ないため、通り抜けの車、トラックがこの道を多く走っており、朝夕には渋滞をおこすほどである。菖蒲町の中心市街地も通るが、それ以外は専ら田園地帯が続く。しかし後述するが、菖蒲町と最寄り駅とを結ぶ主要路線バスの通る道であり、町民がバスを使う際に不可欠な道である。

- 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)

菖蒲町南部には高速道路である首都圏中央連絡自動車道(圏央道)が通っており、白岡菖蒲インターチェンジがある(地図上菖蒲町の南東部に緑色の線が描かれているが、これが圏央道である)。東側にある東北道とはつながっているが、西側の関越道とはまだ未開通であり、2015年の開通を目指している。しかし国道122号と連絡しており、すでに多くの車やトラックが通っている。こちらもこれからの菖蒲町の産業を間違いなく担う存在である。またこの高速道路を使って、どうにか交通改善を行う事ができないだろうか。

その他にも県道などが通っているが、町の交通において特に重要な役割を果たしている道路が、国道122号旧道、バイパス、県道12号、圏央道、の四つである。

Ⅱ.菖蒲町の交通-路線バス

菖蒲町には鉄道が通っておらず、町内を走る公共交通機関は、路線バスと、久喜市が運営する市内循環バス及びデマンドタクシーである。まず路線バスについて見ていきたい。

路線バスの運営は朝日自動車株式会社が行っており、「朝日バス」の名称で呼ばれている。町内では4路線が運行されており、車を運転できないお年寄りや学生にとっては、生活するのに不可欠な交通機関である。ではここで、菖蒲町を通る各路線バスの概要、現状を時刻表と共に順に見ていくことにする。

※筆者作成

- 菖蒲仲橋~久喜駅西口線(菖蒲仲橋バス停)

5 |45 56

6 |08 19 28 37 45 53

7 |04 14 22 32 41 50

8 |00 11 20 31 41 50

~

12|12 27 42 57

13|12 27 42 57

~

菖蒲町の中心部から東へ抜けて久喜駅に至るルートである。菖蒲町の中心部に住む人が一番よく使うバス路線である。通勤ラッシュ時は約10分間隔、データイムでも約15分間隔で運行されており、本数に関しては便利である。

しかし久喜駅に向かう途中の道、県道12号で先述の通り慢性的に渋滞が起こっている。すいていれば25分ほどで行けるところを、場合によっては40分もかかっているのが現状であり、菖蒲の交通の不便さを助長している。またこれにより電車の予定が立てられないため、多くの町民が困っている。

- 菖蒲車庫~桶川駅東口線(菖蒲車庫バス停)

5 |24 36 48

6 |00 10 20 29 36 45 54

7 |05 23 34 45 56

8 |10 25 45 58

~

12|28 43 55

13|27 37

~

菖蒲町の中心部から西へ抜けて桶川駅に至るルートである。主に菖蒲町西部に住んでいる人がよく使う。本数も久喜駅線とほぼ同じで使いやすい。

しかし久喜駅線と同様、こちらも駅に向かう途中の道、県道12号で慢性的に渋滞がおこっており、場合によってはやはり40分ほどかかっている。

- 菖蒲仲橋~白岡駅線(菖蒲仲橋バス停)

5 |56

6 |23 48

7 |15

8 |07

~

12|00 55

13|56

~

菖蒲町の中心部から南東へ抜けて白岡駅に至るルートである。主に菖蒲町東部に住んでいる人が使う。上記二つの路線とは違い、通勤ラッシュ時でも約30分毎、データイムとなると1時間に1本ほどしかなく、本数に関してはかなり不便である。

しかし渋滞はあまり起こらない上おおよそ25分程度で安定して駅に到着することが出来るため、電車の予定は立てやすい。なお中心部に比べ沿線人口が少なく、本数も少ないため、上記二つの路線と比べると使う町民は少ない。

- 丸谷~蓮田駅西口線(丸谷バス停)

5 |41

6 |07 35

7 |01 27 55

8 |11

~

12|

13|23

~

この路線は菖蒲町の中心部を通っておらず(厳密には一日3本ほど通るが、本数が少なすぎるため中心部から乗る人はほぼいない)菖蒲町南部のバス停を始発とし、南へ抜けて蓮田駅に至る。白岡駅線とほぼ同じで、通勤ラッシュ時は20~30分毎、データイム1時間毎となっており、本数に関してはかなり不便である。

渋滞もあまり起こらないが、そもそも蓮田駅は菖蒲町からかなり離れている上(中心部から乗ると平常時でも30~35分ほどかかる)菖蒲町内を1kmほどしか走っていないため、菖蒲町民でこの路線を使う人はあまりいない。

またここで注意したいのは、上記の地図を見ると分かる通り、菖蒲町全体を路線バスが網羅している訳ではないということである。場合によっては最寄りのバス停まで2kmといった地区もある。つまりこれらの地区に住んでいる住民は、駅に出るどころか、バス停まで出るのも一苦労なのだ。菖蒲町における交通の不便さを代表している。

以上がおおよその各バス路線の概要、現状である。本数は多いが渋滞にはまり駅まで時間のかかるバス、渋滞はないが本数の少ないバス、そもそも路線バスが通ってない地区、と菖蒲町民はバスを使う際かなり不便な思いをしている。では町や路線バス会社は何を考えているのか。詳しくは第4章で考察したい。

Ⅲ.久喜市市内循環バス・デマンド交通

第2章で述べた通り、久喜市も交通改善を目指すため「久喜市公共交通検討委員会」を設立し現在も検討を行っている。なお2012年に一度「久喜市公共交通検討報告書」を作成しており、現在これに基づいて菖蒲の交通改善事業を行っている。一つが市内循環バスで、旧久喜市で運行されていた循環バスを延伸した形である。もう一つはデマンドタクシーで、利用者登録して事前予約をすれば誰でも使え、好きな時間に好きな場所から乗車、降車できるサービス(一回300円)である。

しかし市内循環バスは旧久喜市を中心に運行されており、この章の最初に載せた地図を見れば分かる通り、実は菖蒲町内では南東部の一部地域でしか運行されていない。また一日6本しか運行されておらず、行き先の久喜駅まで30分近くかかる、という事もあって便利であるとは言えない。またデマンドタクシーは実は菖蒲町内でのみの運行となっており、肝心の久喜市中心部や久喜駅に行くことはできない。一応検討を行い実際に交通改善事業を行っている訳ではあるが、本当にこれで菖蒲町民の利便性が向上したのかどうかは、議論の余地があるように思える。これからも引き続き交通改善について検討を行う必要がある。

Ⅳ.菖蒲町における人の流れ

※筆者作成

菖蒲町民は車を運転するか、またはバスに乗って駅に出て、それから電車に乗って移動している。ではここでもう少し町民の流れ、及び菖蒲町を通る町民以外の人の流れを考えてみたい。

- 菖蒲町民の流れ

菖蒲町に住む高校生は、町内に高校が無いため町外へ通学しなければならない。どの高校に通っているかは人それぞれだが、高校のある位置によって通学形態は大きく異なっている。高校が比較的近くにある場合は自転車で通学する人が多いが、高校が遠くにある場合は、バスに乗って駅に出てから電車を使うのがほとんどである。また大学生もバスや電車を使う人が多いが、中には自分で車を運転して通学している人もいる。社会人は、これも勤め先の所在地によって異なるが、車を運転したり、電車を使ったりして通勤している。町の生産年齢人口とバスの利用状況を加味すると、バスを使って駅に出てから電車を使う、という人は少なく、車を運転して駅に出て電車を使うか、直接車で通勤してしまうという人がほとんどであると考えられる。退職したお年寄りに関しては、自転車に乗る人、自分で車を運転する人、家族に運転してもらう人、バスに乗る人、と様々である。

ここで注意したいのは、上記のバス路線図を見ると分かる通り、菖蒲町の中心部からは、久喜駅、桶川駅、白岡駅の三つの駅に出ることができるという事である。ではどの路線を使っているのだろうか。結論から言うと、中心部に住んでいる人の多くは、久喜駅行きのバスを利用している。理由としてはバスの本数が多いということ、久喜駅にはJR宇都宮線と東武伊勢崎線の二つの路線が通っているため、行き先が多く便利であるという事が上げられる。また先述した通り、桶川駅行きは菖蒲町西部に住んでいる人が多く使い、白岡駅行きと蓮田駅行きは、本数や沿線人口が少ない、という事から使う町民は少ないというのが現状である。

- 菖蒲町民以外の流れ

では町民以外の人の流れはどうなっているのか。先述した通り菖蒲町には国道122号線や県道12号線が通り、通過するトラックや車が多いことを述べた。また菖蒲を通る路線バスの町民以外の利用状況としては、町内に大型ショッピングセンターがある事から、ショッピングセンターに向かう路線バスで、特に休日多くの人が利用している。事実久喜駅と桶川駅からは、ショッピングセンターに直接向かう急行バスも走っており、この二つの路線では町民以外の利用もかなりあると考えられる。

またショッピングセンター以外に町民以外の人が菖蒲に来る目的には、「ブルーフェスティバル」と工業団地が上げられる。ブルーフェスティバルとは毎年6,7月に行われるイベントで、菖蒲城跡にあやめ、町役場近くの畑に10万株のラベンダーが咲き誇り、毎年多くの人が見物に来る(菖蒲城跡と町役場は近いため、両方見物することが可能である。出店もある)。しかし来場者の多くは車で来るため、公共交通機関はそれほど利用されないのが現状である。また工業団地に関しては、先述した通り国道122号線バイパスやインターチェンジの開通により多数建設されており、それにより通勤や出張などで菖蒲町を訪れる人が多くなっている。しかしこちらもほとんどは車か会社の送迎バスを利用しており、路線バスを使うというのはあまり見受けられない。路線バスの利用促進を考えた場合、これら二つの事実も上手く活用できないだろうか。

以上が菖蒲町における大まかな人の流れである。路線バスの利用は主に学生やお年寄りで、社会人に関しては自分で車を運転する人が多い。また菖蒲町内で一番人口の多い中心部の人は久喜駅行きのバスを利用しており、町民以外の人の利用に関しては、ショッピングセンターに向かう際の利用が多いという事である。図式化したのが上記の図である。青色の矢印は町民の利用者、オレンジ色の矢印は町民以外の利用者を表しており、矢印の太さは利用者数と呼応している。

4.これまでの流れ・歴史

ではなぜ菖蒲町には鉄道が通らなかったのか。また今まで町はどのような政策をしてきたのか、これまでの流れ・歴史を見ていく。

Ⅰ.菖蒲町の歴史

では菖蒲町の交通事情を江戸時代~戦前、戦後~高度経済成長、現在、と見ていくことにする。

- 菖蒲町は江戸時代、見沼水運の中継地として栄えた町で、2と7の日に市が立ち農作物や農機具が売買されていた。そのため古くから人口が比較的多く、明治以降鉄道が通ってもおかしくない状況であった。事実何回か鉄道建設の計画が持ち上げられた。かなり計画が練られていたのは下の二つの路線である。

- 土飯線(土浦~水海道~菖蒲~鴻巣~東松山~飯能) → 建設開始が戦時中であり、物資が回らず建設中止

- 武州鉄道線(赤羽~岩槻~蓮田~菖蒲~行田) → 神根(川口市北部)~蓮田間は開通していたが、その時点では東京方面とはつながっておらず、利用者が少なかったため資金不足となり破産。

結果鉄道が通らないまま今に至る。

また当時の町としては、その頃は鉄道が無くても水運で人や物資を輸送できたため、あまり鉄道誘致に積極的でなく、鉄道が通らなくても特に何の政策もしていなかった。

- しかし戦後事態は一変する。治水政策や道路網の整備により人や物資の輸送は水運から道路へと変化する。人々の移動も活発になり、遠距離移動や東京への通勤も飛躍的に増大した。水運は治水政策などの理由から完全に禁止され、菖蒲町民は1930年頃から運行が開始された乗合バスに乗って駅に出て、鉄道で各地へ移動するようになった(バスは大宮や東京などの都市部まで直通している訳ではないため、多くの町民はまず駅に出て、そして鉄道に乗って各地へ移動しなければならないからである。現在の、バスで駅へ出てから鉄道を利用する、というスタイルの始まりである)。当時自動車はぜいたく品で、多くの町民はこのバスを使って移動せざるを得なかったため、現在よりもバスの利用者は多く、連日大盛況であった。水運が廃止されてからマイカーブームが訪れるまで、菖蒲町の交通はバスが牛耳っていた。

- その後高度経済成長と共にマイカーブームが起こると、駅までマイカーを運転したり、また直接目的地まで走らせる町民が増えていった。徐々にバスの利用者は減っていき、バスを利用するのは主に車を運転できないお年寄りと学生となっていった。そのため最盛期よりもバスの本数は減ってしまい、1時間に1本というような状況が生まれてきたのである。

Ⅱ.町の政策

※画像は「Yahoo地図」より筆者加筆

※画像は「Yahoo地図」より筆者加筆

では菖蒲町としては、交通政策に関して何を考えていたのだろうか。戦前期とは違い、菖蒲町は鉄道が通っておらず不便であるという認識を町も持っていたようである。高度経済成長以降、鉄道の通っている町はニュータウンの開発が行われ、生産年齢人口が増え、活気づいていった。一方鉄道の通らなかった菖蒲町では大規模なニュータウン開発は行われず、また水運も廃止されていたため商業の中心地としての機能も失い、江戸時代には近隣農村よりも人口の多かった菖蒲だが、いつの間にか近隣の農村-現在のニュータウンよりも人口が少なくなり、活気を失っていったのである。鉄道がいかに埼玉北東部に多大な影響を与えたかは、もはや自明である。

- 鉄道誘致

そして菖蒲町も、事実鉄道誘致を積極的に進めていた。特に誘致を進めていたのは、東京都白金から飯田橋、王子を抜け浦和東部に至る地下鉄7号線(東京メトロ南北線)で、現在も「地下鉄7号線建設誘致期成同盟会」が他市と協力して要望活動を行っている。また埼玉県でも「地下鉄7号線延伸検討委員会」が実態調査、事業の評価を行っており、市町だけでなく県レベルでも重要な論点となっている。

地下鉄7号線を運営する埼玉高速鉄道からは、長らく資金面などの理由からあまり良い回答を得られていなかったが、2012年、さいたま市と協力しておおむね2017年頃から延伸事業に着手するとしたのである。これで菖蒲にも鉄道が通ると予期したいところだが、これは岩槻までの延伸を見込んでおり、それより先の菖蒲方まで延伸するかは不明である。もしかしたら不可能かもしれない。

- 町営バス

このように菖蒲町は「鉄道が通っていないので鉄道を通しましょう」という観点の元、特に鉄道の誘致活動を熱心に行っている。それ以外の交通政策としては、町営バスの運行を行っていたのだが、第3章で指摘した通り現在町内を走る公共交通機関は路線バスだけである。実は廃止になったのである。理由としては町営バスが町内しか走っていなかったこと、つまり多くの町民は隣町にある駅に出てから電車に乗って移動しているにも関わらず、駅を通っていなかったことである。また本数が少ない(一日5,6本ほど)というのも原因の一つにある。菖蒲町は政策ミスを犯し、無駄な税金を費やしてしまったのであった。

この鉄道誘致、現在廃止されている町営バス、の二本立てで交通改善を行おうとしていたのが菖蒲町である。しかし先述した通り、「本当に鉄道が延伸するのか不明」「町営バスを運行したものの利用者がおらず廃止」というように基本的に菖蒲町の交通を改善できた、できそうとは言えない。ではどうすればよいか。どのような政策を提言すればよいか。第5章で新型交通システムと絡めながら考えていきたい。

Ⅲ.現在行われている交通改善政策

町営バスの運行は失敗し、専ら鉄道誘致を行ってきた、というのが菖蒲町の交通改善政策であったが、では現在はどうなっているのか。鉄道誘致は引き続き行われているが、これに加え第3章で述べた通り、久喜市との合併後「市内循環バス」と「デマンド交通」が新たに運行された。しかしどちらも便利であるとは言えず、菖蒲町の交通を完全に改善したとは先述の通り言えないだろう。

このような意見は事実久喜市議会でも上げられており、一応久喜市としても市内循環バスの路線網の拡大やデマンド交通の改善をする意思はあるようだが、今の所は不明である。久喜市が行っている交通改善政策と絡めながら政策提言につなげていきたい。

Ⅳ.朝日バスの運営

菖蒲を走る唯一の公共交通機関であるこのバスは1930年代に運行が開始され、以来菖蒲町民の大事な足となっている。第三章で述べた通り、町民にとっては必ずしも使いやすいという訳ではないのが現状であるが、どのような沿革をたどってきたのか。

元々この路線バスを運営していたのは朝日バスではなく東武バスであった。現在とほぼ同じで菖蒲町中心部と久喜駅、白岡駅、桶川駅を結ぶ路線を運行しており、また当初は一足伸ばして「上尾駅行き」や「大宮商工会館行き」なども運行されていた。しかし先述した通りマイカーブームとともに利用者は減り、運行路線、本数も減少、東武バス管内でも赤字路線となってしまった。そして2002年東武バスから朝日バスへ経営移管、現在に至る。

経営移管された朝日バスは長らく利用者数の減少に悩まされていたが、2008年に転機が訪れる。それが大型ショッピングセンターの開店である。車で直接出かける人も多いが、先述した通り町外からこの朝日バスに乗って訪れる人も多く、結果利用者数の増加につながったのだ。朝日バスとしてもこのチャンスを逃すまいと、最寄り駅とショッピングセンターを結ぶ急行バスの運行を新たに開始、ショッピングセンターに向かう乗客のお客様サービス向上に努めている。

※第三章で「渋滞にはまり駅まで時間がかかる」「そもそもバスすら通っていない地区がある」と述べたが、では朝日バスは何を考えているのだろうか。今後の研究の一つとしたい。

5.新型交通システムの検討-LRT

現在、地域を走る公共交通機関の主力はバスと鉄道である。ではこれ以外に何があるのだろうか。近年、新たな交通システムとなるであろうと考えられているのが、LRT(Light Rail Transit)とBRT(Bus Rail Transit)である。まずLRTについて検討していく。

Ⅰ.LRTとは

※「宇都宮市公式webサイト」より

LRTとはLight Rail Transitの略で、日本語に訳すと「軽鉄道輸送」、外観が路面電車と似ている次世代の軌道系交通システムである。専用化された軌道敷を現代的な車両が走るのが特徴で、一般道とLRT専用の敷地、両方走行することが可能である。近年、道路交通を補完し人と環境にやさしい公共交通として再評価されており、言わば「現代の交通状況に沿った路面電車の改良版」である。従来の路面電車との最大の違いは、LRTは大半が専用の敷地を走っているという点、速度が速く輸送能力も高いため、比較的長距離を運行できる点である。

またLRTには次のような長所があげられる。

- 適度な輸送力

LRTは既存の路面電車よりも長い車両を使うのが一般的であり、また複数の車両を自由に連結、分割することも可能なため、路面電車やバスよりも輸送能力、柔軟性が高い。またその分本数の合理化も行えるため、人件費などの節約にもつながる。

- 時間の正確さ

先述した通りLRTは専用の敷地を走ることができるため、基本的に渋滞に巻き込まれることがなく路線バスよりも時間が正確である。また一般道を走行する際も優先信号を設けることで速達性を確保することができる。

- 建設費の安さ

LRTは鉄道と比べると車両が小さいため用地を取らず、また最高速度も低いため(60~80km/hが一般的)頑丈な線路を使用する必要もない。また車長が短く必ずしも直線に建設する必要がないため、地形に応じて柔軟に建設することができる。以上のことより鉄道よりも安く建設することができるのだ(地価などにもよるが、鉄道の建設費は約200億円/kmなのに対し、LRTは約30億円/km)。

- 環境負荷が小さい

化石燃料を使うバスと違いLRTは電気で動くため、排気ガスを出すことはない。また車を使っている人がLRTに移りかえることで、車の台数を減らすことができ、渋滞の緩和、排気ガスの削減にもつながる。

国内での導入例としては、富山ライトレールがある。これはもともとJR富山港線という立派な鉄道路線であったが、利用客減少による採算性の都合から、2006年4月29日鉄道よりも管理費の安いLRTへの移行となった(上記の写真)。当初の予想では、一日の利用客数は富山港線時代と同じ約3400人としていたが、開業初日に12750人が利用、2006年度は約4900人/日と予想をはるかに上回る利用があった。原因としては、管理費が安くなった分本数の増加を行うことができ利便性が向上したことがあげられる。

菖蒲町に応用するとどうなるか?:鉄道は建設するのに1kmあたり約200億円ほどかかるが、LRTでは約30億円のため、大量に利益をあげることはできないと考えられる菖蒲町においても、十分建設可能である。安く建設できる理由としては、LRTは鉄道に比べ車体が小さいため用地をとらず、最高速度も低いためその分地盤やレールを頑丈にする必要がないということ、また場合によっては路面電車のように既存の道路上を走行することもできるため土地買収の必要がない、ということがあげられる。また車両の長さが短いため急カーブを走行することができ、必ずしも直線に建設する必要がなく、地形に応じて柔軟に建設することができる。

Ⅱ.導入事例-富山ライトレール

- 富山ライトレールとは

※右の図は「yahoo地図」より筆者加筆

富山ライトレールとは、富山県富山市にあるLRTで、富山駅北駅から岩瀬浜駅までを結ぶ全長7.6kmの都市型公共交通である。先述の通り元々はJR西日本富山港線というれっきとした鉄道路線であったが、2006年4月29日にLRTとして蘇り運行を開始した。富山駅北駅~奥田中学校前駅間は一般道路を通り、奥田中学校前~岩瀬浜駅間はJR富山港線を踏襲した専用の軌道を走っている。片道の標準所要時間は24分で、ラッシュ時は約10分毎、データイムは約15分毎でダイヤを組んでおり、沿線に住んでいる、また沿線に通う人々の足となっている。中にはこのLRTに乗ることを、富山を訪れる目的の一つとしている人もおり、富山の観光名所の一つともなっている。なぜ鉄道からLRTに転換したのか、またLRTに転換して何が良くなったのか見ていきたい。

- JR富山港線と利用客の減少

富山ライトレールは、先述の通り元々JR西日本富山港線というれっきとした鉄道路線であった。富山港線は、富山駅と富山市北部にある岩瀬浜駅を結ぶ全長8.0kmの小さな路線で、主に線路沿いの住民に使われる言わば都市鉄道としての性格を当初から持っていた。また付近の工場とを結ぶ多数の支線を持ち、貨物線としての役割も担っていた。富山港線は住民の足として、また工場の物資輸送として、富山市にとって重要な地域密着型路線だったのである。

しかし1986年に貨物営業が廃止され、また利用客数も減ってきていた。事実1988年度は約6500人/日であったのが2001年度には約3800人/日にまで減っており、特に1995年から2000年の間には、沿線人口が3%しか減っていないにも関わらず利用客数は25%も減ってしまったのである。地域密着型の重要な路線であるのになぜ減ってしまったのか。これには二つ原因が考えられている。

一つ目は富山港線のダイヤである。高度経済成長期以来運行間隔は朝夕30分、データイム1時間であったが、やはり利用客数の減少から減便が続き、LRTへの転換直前の2005年では、時間によっては2時間も間隔が空いてしまっていた。また富山発の最終電車が21:31発と早いことも、利便性の悪さを助長していた。事実「富山港線路面電車化検討委員会」が2003年10月に沿線住民へアンケート調査を実施したところ、「日中の運行本数が少ない」ことや「終電の時刻が早い」ことに対する不満が高く、使いづらい路線であったことが分かる。二つ目はモータリゼーションに対応できなかったことである。事実富山県は一世帯あたりの自動車保有率が1.709台と全国2位で(2014年3月末時点。1位は福井県で1.743台)、道路整備率は74.9%と47都道府県の中で1位であり(2013年度)、鉄道の顧客を自動車に奪われているのが現状であると考えられる。こうして富山港線は

モータリゼーションによる利用客の減少

↓

運行本数の減便

↓

利便性の悪化によるさらなる利用客の減少

と悪循環に陥ってしまったのである。

とはいえ廃線にしてしまえば、車の運転できない学生やお年寄りの足がなくなってしまう。しかしJR西日本も利益追求団体である以上、採算の合わない路線を無理して継続するのは困難である。富山市もこの富山港線問題を重く受け止めていたが、そのような中提案されたのが富山港線をLRTに転換しようというものであった。

- 富山市のまちづくりとLRT化の提案

富山市は他の地方都市と同様、都市部の空洞化やモータリゼーションによる公共交通機関のサービス低下、少子高齢化が問題となっており、また当時北陸新幹線開通を踏まえた都市の整備・再開発が進んでおり、まさにまちづくりの転換点に来ていた。北陸新幹線開通による観光客の誘致を成功させるため、また上記の問題を解決するための魅力あるコンパクトなまちづくりをするためには、どうすればよいか。北陸新幹線の開業を見据えてまず富山市は、交通拠点の整備や、富山駅で分断されている富山市の南部と北部を一体化させるため、在来線を高架化する立体交差事業を始めとして富山駅周辺の都市整備を進めた。それと同時に巻き起こったのが、このように利用者減少と利便性悪化に悩まされている富山港線をどうするかという議論であった。

三つの案が出された。一つ目は既存路線の高架化、二つ目は新規路面電車化、三つ目はバス代替による既存路線の廃止であった。先述の通り富山市は、北陸新幹線開業を踏まえた魅力あるまちづくりの推進、そして公共交通を大切にした少子高齢化に対応するまちづくりの推進を目指していたが、これに整合するのはどの案か。「既存路線の高架化」は道路の渋滞を緩和させることはできるがサービスが向上する訳ではない。また「バス代替による既存路線の廃止」は定時性や輸送力に問題があり、バスなど公共交通機関の利用率が低下していることを考えれば、富山市北部の公共交通のさらなる衰退が懸念される。

こうして富山港線の新規路面電車(LRT)化が提案されたのである。LRTであれば既存の鉄道よりも運営費が安く、また従来の富山港線の用地を利用することができるため定時性が確保でき、既存の線路を流用することもできる。そして停留場や車両をバリアフリーに合わせてリフォームすれば、全ての人に優しい魅力あるまちを作る事ができる。富山市は次のような整備方針を掲げ具体化を図っていった。

- 利便性の高い公共交通ネットワークを構築する

沿線住民の貴重な移動手段としての富山港線を将来的に維持し、かつ市内路面電車との接続(※1)により富山駅南北を結ぶネットワーク構築へと発展させ、市民にとって利便性の高い公共交通機関を構築する。

- あらゆる市民層にやさしい交通機関とする

高齢者を含むあらゆる市民層にやさしい交通機関とするため、車両や設備のバリアフリー化や乗降場の増設といったハード面の方策は勿論のこと、ダイヤ、運賃収受方式、乗務員によるサービスといったソフト面にも十分工夫をこらす。

- 富山市の顔にふさわしい交通を実現する

美しくモダンなスタイル、利用者の利用しやすさ、環境優位性の高さ等をアピールすることで、豊かな自然を誇る富山市、デザインの街富山市の顔にふさわしい、シンボリックで市民に愛される交通手段を創造する。

- 公共交通サービスを安定的に提供できる運営体制とする

安全性と利便性は担保しながらも、効率的な事業運営を行い、公共交通サービスを安定的に提供できる持続可能な運営体制とする。

※1富山地方鉄道富山市内軌道線(市電)のこと。富山駅南側を走っている。(著者注釈)

※富山港線路面電車化検討委員会「富山港線路面電車化に関する検討報告書」より引用

- 富山ライトレールの誕生と公共交通の復活

こうして計画は徐々に現実へと向かっていったのである。2004年4月21日に第三セクターの富山ライトレール株式会社が設立され、富山港線LRT化による再生に向けた準備が始まった。そして2006年3月1日、JR富山港線は廃線となり本格的な工事が始まった。しかし2005年秋の時点での富山港線の利用者数が約2200人/日であったのに対し、JRとしての運行停止、バス代替輸送中はさらに約1800人/日にまで減少し、ライトレール化による利便性向上、経営立て直しは厳しいのではないかという見方も一部からなされていた。

懐疑的な意見もある中、ついに2006年4月29日、富山ライトレールは運行を開始した。すると開業初年度(2006年度)の利用者数はなんと約4900人/日(JR時代の約2.2倍)にまで増加、2012年度でも約4800人/日と立て直しが成功したのである。何がこのような結果に結びついたのか。またJR時代に比べ何が良くなったのか。次の点が考えられている。

- 運行本数の増加

先述の通り、JR富山港線の利用者減少の理由の一つに本数が少ない事による利便性の悪さがあった。利用者が少ないから本数も少なくなさざるを得なかったのだが、富山ライトレールはJR時代の電車に比べ一編成あたりの輸送人員が低いため(JRキハ120系は定員112人、富山ライトレールTLR0600形は定員80人)、その分本数を増やしても採算を合わせることができた。またLRTは電車に比べ電気を使わないため(JR時代はDC1500V、LRT化後はDC600V)、その分本数を増やすこともできた。こうしてJR時代より運行本数が増え、利便性が向上し、結果利用者の増加につながったのである。また富山を発車する最終電車も21:31から23:15まで繰り下げられた。

①富山駅発JR富山港線廃止直前の時刻表

5|55

6|14 52

7|25

8|01 34

~

12|59

13|

14|00

②富山駅北停留所発富山ライトレール時刻表

5|57

6|35 53

7|14 24 35 45 55

8|00 05 15 25 35 45 57

~

12|00 15 30 45

13|00 15 30 45

14|00 15 30 45

- 新駅の設置

JR時代は駅間距離が最大で2.3kmあり、場所によっては駅が遠く使いづらかったのだが、電車よりも加速性能の良いLRTになったことで、駅が増えても大きなタイムロスにはならなくなったため、新たに4つの駅が設けられ利用しやすくなった(駅間距離は最大でも1.0km)。地域密着性がさらに高まった。

- バリアフリー化

LRT化に合わせて全ての駅がバリアフリー化された。具体的には、階段を無くしスロープを設置したこと、点字ブロックを設置し歩道から停留所へ入りやすくなったこと、接近表示器を設置したこと、などがあげられる。また運行されているライトレールTLR0600形は日本初の全車低床車両であり、お年寄りはもちろん車いすの人も自力で乗降できるようになった。またほぼ全ての駅に自転車駐輪場を設置し、自転車からLRTへの利用を促した。

- ランドマーク化

全国的に路面電車が廃止となっていく中であえて新型の路面電車LRTが建設されたことで、富山は有名になった。ライトレールに乗ることを、富山を訪れる目的の一つとする人もいるようである(アンケート調査の結果、LRTに乗ること自体が目的で利用する人は約170人/日)。また岩瀬浜駅の近くにある国指定重要文化財の森家(北前船廻船問屋)の訪問者数はLRT開業直前の2005年に16481人であったのが、開業後2006年には50169人となり、富山ライトレールが富山の観光にも良い刺激を与えていることが分かる。

またライトレールの運行だけでなく、さらに「フィーダーバス」の運行も開始した。これは鉄道の利用領域を拡大するため、鉄道駅を起点として、徒歩では行けない住宅地などへ運行されるバスである。これによりさらに公共交通網が充実した上、フィーダーバス→ライトレール→富山市街地、とライトレールの利用促進を促している。

こうして富山港線はLRTとして復活し、富山ライトレールの名で愛される公共交通機関となった訳であるが、ではそもそもなぜ建設、導入に成功したのか。そこまでさかのぼってみたい。

- 導入費用の安さ

先述の通り元々は鉄道路線であったため、LRTに転換する際も既存の用地、線路を使用することができ、新たに鉄道を建設するよりも費用を安く抑えることができた(総工費は約58億円。通常LRTは建設するのに約30億円/kmと言われているから、いかに抑えられたかが分かる)。

- 市民の理解

元々富山市には路面電車が走っていたため(先述の通り富山地方鉄道富山市内軌道線のことである)、市民に抵抗なく受け入れる素地があったようである。事実富山港線路面電車化検討委員会が実施したアンケート調査でも、富山港線の路面電車化に対して「賛成」と「どちらかといえば賛成」が合わせて8割であった。市民の理解も後押ししたようである。

- まちづくりの転換点

先述の通り富山市は、北陸新幹線開業を踏まえた都市の整備・再開発が急務となっていた。まちが変わろうとしていく中で、市が中心となってスムーズにLRT政策を実施することができた。

これが富山ライトレール導入の大まかな全容である。繰り返すが通常の鉄道からLRTへ転換したことで①電気代や輸送人員の合理化が図られ、運行本数を増やすことができ②在来線高架化事業など他のまちづくり政策と一体となり③ランドマーク化がなさたことで、利用者数の増加につながり公共交通が再生したのである。富山市は今後も公共交通を大切にしながら都市整備を進めていくそうである。

6.新型交通システムの検討-BRT

※「朝日新聞デジタル」より

BRTとはBus Rapid Transitの略で、日本語に訳すと「バス高速輸送システム」である。従来のバスとの違いは、BRT専用の道路を走るという点である。つまり専用の敷地にレールをひいて走らせるのがLRTなのに対し、専用の敷地を舗装して普通のバスが走るのがBRTである。またBRTには次のような長所があげられる。

- 時間の正確さ

外見はバスと同じだが、BRTは専用の道路を走るため渋滞に巻き込まれることがない。

- 建設費・維持費の安さ

専用の敷地を用意できれば、あとは一般道を作る際と同じように舗装を行えばいいので、鉄道だけでなくLRTよりも建設費が安価である。またレールと違い保守整備もあまり必要としない。

- 初期投資の安さ

BRT一番の魅力は、現行の路線バスの車両をそのまま利用できるということである。つまり専用道を建設すればあとは路線バスのルートを改良すればいいだけである。

またBRTは国内でもかなり普及が進んでおり、主に鉄道の廃線跡を利用して運行されることが多い。代表例は廃線となった茨城県の鹿島鉄道で、レールを撤去したのち道路のように舗装し運行を開始した。もともとあった用地を有効活用できるだけでなく、先述した通り鉄道よりも維持費が安いため、このように鉄道からBRTへ移行する例が多い。他にも国鉄白棚線や富山地方鉄道射水線などがある。そして最近有名なのが、東日本大震災で甚大な被害を受けたJR気仙沼線と大船渡線である。線路なども破壊されてしまい鉄道による復旧では時間がかかってしまうため、BRT方式を採用。気仙沼線は2012年8月、大船渡線は2013年3月に運行を開始し、東日本大震災からの復興に貢献している。上記の写真もJR大船渡線がBRTとして運行を再開した際のものである。

菖蒲町に応用するとどうなるか?:建設費用は先述のとおり鉄道やLRTに比べはるかに安いため、菖蒲町においても建設可能である。また第3章にあるとおり、菖蒲町には片側2車線の国道122号や圏央道などが通っているため、これらの道路を有効活用することもできそうだ。

7.「地域公共交通活性化再生法」の検討

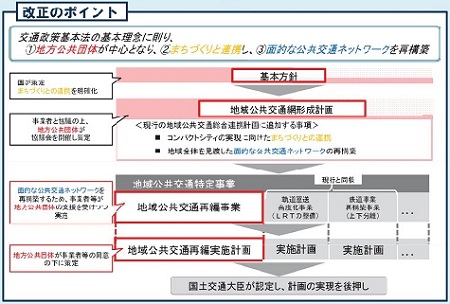

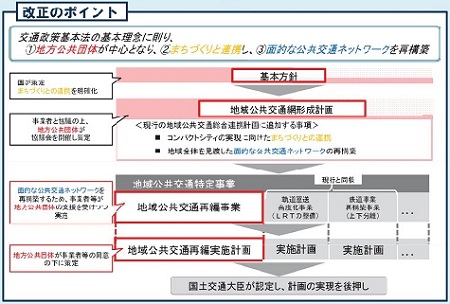

では国は、交通の不便な地域の交通改善について何を考えているのだろうか。ここで2014年11月20日に改正、施行された「地域公共交通活性化再生法」について詳しく見ていきたい。

事実国も、日本特に地方における地域公共交通の現状を認識しているようである。菖蒲町もそうであるが、公共交通の利用者はモータリゼーション、人口減少、少子高齢化により減少してきており、赤字となって路線が縮小、廃止されるなどして、さらに不便なものとなってきている。しかし運転のできない学生や高齢者の交通手段を確保しなければならない。また地域公共交通は、単に地域住民の移動手段を確保するだけでなく、観光やコンパクトシティなどの自治体の政策と結びつくことで、地域の活性化や環境改善などの様々な分野で大きな効果をもたらすようになってきている。そこで国は、事業者と自治体が協力して、交通改善を行うだけでなくまちづくりを進めるなど、交通改善を軸とした総合的な地域の活性化を図るために「地域公共交通活性化再生法」を改正、施行したのである。

「地域公共交通活性化再生法」は元々2007年5月25日に成立した法律であった。自治体と事業者が協力して交通改善を行う、などの基本理念はほぼ同じであったが、2014年5月21日の改正により、

- 地方公共団体が中心となって実施計画を作れるようになった。

- まちづくりと連携することが明確化された。

- バスなどの路線だけに着目するのではなく、地域全体の交通改善を見渡した面的な公共交通ネットワークを再構築することが奨励された。

- 新たに「地域公共交通再編事業」が創設された(詳細は後ほど)。

※国土交通省「人とまち、未来をつなぐネットワーク」より

つまり改正前は、専ら交通改善にのみスポットが当てられていたが、改正後は先述の通り自治体のまちづくりなどの諸政策と一体となって、地域の活性化と結びつけながら交通政策を行うことが明確化されたのである。また改正前は、交通改善は民間事業者に任される点が多かったが、改正後は自治体が中心となって実施計画を作れるようになったことで、交通政策を含む自治体の基本計画により合わせながら事業を実施できるようになった上、利益にとらわれることなくより強力に交通政策を実施できるようになったのである(勿論事業者との協議は必要)。

この法律が予期している、自治体の交通改善事業実施までの大まかな流れは、上の図の通りである。国が定めた基本方針(まちづくりと交通改善をセットで行い地域の発展を目指す、など)に従い、各自治体は「地域公共交通網形成計画」を策定する。これを策定する際に自治体は、自治体、事業者、学識経験者、警察、住民などから構成される協議会を設置することを奨励されており、これは交通改善政策の言わば核となる部分である。そしてこの協議会で出された地域公共交通網形成計画に基づき、場合によっては国の支援を受けながら、自治体は実際に交通改善事業を行っていく。

そして改正後は新たに「地域公共交通再編事業」が創設された。これは、地域公共交通を改善、発展させるためには、個別的な取り組みだけでなく地域全体の面的な公共交通ネットワークを総合的に再編する取り組みを行う必要がある、という理由から新設されたもので、実際に自治体が行う交通政策、事業(例えばLRTの整備など)と並行して行うことが奨励されている。先述してきた通り、まちづくりと一体化して交通政策が行えるように、という事で法律に明文化されたものである。

もう少し具体的に説明していきたい。地域公共交通活性化再生法によると、「地域公共交通再編事業」とは、地方公共団体の支援を受けつつ、

- 特定旅客事業に係る路線、運行系統若しくは航路又は営業区域の編成の変更(※1)

- 他の種類の旅客運送事業への転換(※2)

- 自家用有償旅客運送による代替

- 1.2.又は3.に掲げるものと併せて行うものであって、次に掲げるいずれかのもの

- 異なる公共交通事業者等の間の旅客の乗継ぎを円滑に行うための運行計画の改善

- 共通乗車船券の発行

- 乗継割引運賃の設定、交通結節施設における乗降場の改善、旅客の乗継に関する分かりやすい情報提供、ICカードの導入その他の地域公共交通の利用を円滑化するための措置

を行う事業と定義されている。つまり例えばLRTを新たに建設しようと決めた際、当然既存のバス路線との兼ね合いが必要になってくるが、この場合既存のバス路線の廃止、再編、乗継ぎのできる乗降場の新設、利用しやすいダイヤへの改正、などが地域公共交通再編事業にあたる。このようにLRTの導入など交通改善の柱となる事業を実施する上で、必要となるその他の事業も同時に見据えることで、地域全体の交通改善を総合的に行おうというのが「地域公共交通再編事業」である。

※1例えば、デマンドタクシー(特定旅客自動車運送事業)の再編など。

※2例えば、路線バス(一般乗合旅客自動車運送事業)からLRT(旅客軌道事業)への転換など。

以上が地域公共交通活性化再生法の大まかな概要であるが、自治体が交通改善事業を実施する際には絶対にこの法律に法らなければならない、という訳ではない。あくまで国が勧める地域交通改善の道しるべである。しかしまちづくりなど地域の活性化と結びつけられたこの方針は、交通の不便な地方の自治体が交通改善政策を実施する上で参考となるものであろう。またこの法律に合わせて交通改善事業を実施すると、国から関係法令の特例措置や財政支援、地方債の配慮などを受けることができるため、交通改善がより現実的なものとなってくる。菖蒲町における交通改善政策を行う際にも、有意義な法律となりうる。

8.政策提言

今後の方針

まだまだ研究が不十分なため、今後さらに研究を進めていきたい。

参考文献

Last Update:2015/02/04

© 2014 Kenta Ishida. All rights reserved.

※右の画像は「久喜市公共交通検討報告書資料編」より抜粋、筆者加筆

※右の画像は「久喜市公共交通検討報告書資料編」より抜粋、筆者加筆

※画像は「Yahoo地図」より筆者加筆

※画像は「Yahoo地図」より筆者加筆