日本の林業を振興する

~地域を出発点として~

社会科学部2年

上沼ゼミⅠ

清信彰吾

研究動機

日本は国土の7割が森林であり、森林資源は豊富にある。戦前は木材建築が普及しており、木材の文化は日本に根付いていた。しかし現在、日本は多くの木材を外国から輸入している。国内には豊富な森林資源があり、戦後に植えた木は伐採できる段階に達しているにも関わらずそれらが日本の木材として有効に活用されているとは言えない状況にある。

なぜ森林について恵まれている環境にあると思われる日本において、林業がこのような状況となっているのか、その歴史的な経緯に興味を持った。また、私は大学2回生の夏休みに岡山県へ行き、3週間弱の期間、現地の林業を体験するという機会を持った。そして、林業について素人目かつ林業という分野のほんの一部のみを体験したと言えるのに留まるものの、活動を通して岡山県の林業を身近に感じることができた。

そこで本研究では、岡山県の林業の現状とその取り組みを出発点として、日本の林業の現状へ繋がる原因を把握するために、林業が盛んな他国の取り組みを学ぶ。それに対して日本全体やそれより小規模な地域がどのような取り組みを行ってきたのか、林業についての歴史的な動きを明らかにし、日本林業の問題点を明確にした上で、外国の林業への取り組みについて学ぶ。取り上げる「外国」とはドイツである。日本とドイツでは、自然環境および林業の構造が異なるため、ドイツの取り組みをそ

のまま真似ることは難しい。しかし、日本既に森林資源が成熟している段階にありながらそれを十分に利用することができていない。こうしたことから、日本と同程

度の森林面積を持ち、積極的な生産を行ってい

るドイツ林業の仕組みを知ることは、参考になると考える。それによって林業についてのあらゆる事例を把握した上で、林業の将来性や、振興を目指すための具体的な方法を考察する。最後には岡山県に立ち返り、岡山県がどのような取り組みをしていくとよいか、検討をしていきたい。

章立て

- 第1章 岡山県の林業への取り組み

- 第2章 日本の林業の現状

- 第3章 外国における林業

- 第4章 近年の木材を取り囲む状況の変化

- 第5章 林業に対する地域の対応

- 第6章 林業を振興するための政策提言

第1章 岡山県の林業への取り組み

戦後、日本の木材は需要が落ち込み、外材に押されてきた。このように日本の林業が苦しい状況下にある中、岡山県はこれまでの日本が行ってこなかったような動きをしている。

1-1)岡山県の森林

林野庁「都道府県別森林率・人工林率」(平成24年3月31日現在)によると、岡山県は森林面積(ha)、人工林面積(ha)、国土面積(ha)、森林率、人工林率がそれぞれ483808、200713、711323、68%、41%となっている。これは全国の25081390、10289403、37291870、67%、41%と比較すると、岡山県の森林率と人工林率がいずれも全国の平均のそれと近い割合であることが分かる。

そこで、本研究では全国の森林の状況に近い岡山県という地域に焦点を当てて、岡山県を出発点とし、ひいては日本全体の林業を振興する方法を考えていきたい。

1-2)岡山県の林業への取り組み

岡山県には「治山課」という課があり、林業についての政策を行っている。

県内での林業を推進するため、間伐推進のチラシを作るなどといった取り組みをしている。

(PDF)これまで間伐に取り組んできた森林所有者の皆様へ

このほかにも治山事業や保安林制度、県内の森林の状況について資料をまとめるなどし、林業に対して県民に対しわかりやすく伝えようという取り組みをしていることが分かる。

第2章 日本の林業の現状

3-1)日本と「木」の歴史的な関わり

元々、日本の森はその地域固有の在来種の常緑樹、針葉樹、落葉広葉樹が入り混じった混交林であった。

そのような状況の中、日本では第二次世界大戦後の復興、経済成長により国内の木材の需要が急激に伸びる中、日本の森は主に薪や木炭のために利用された。

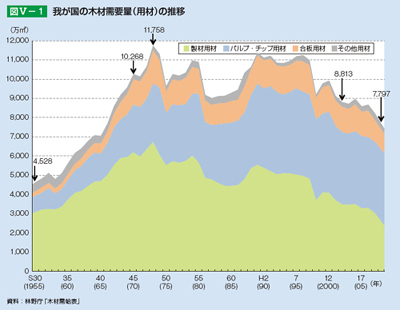

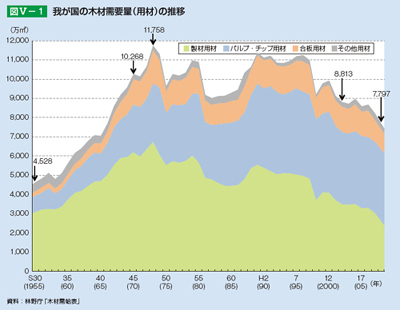

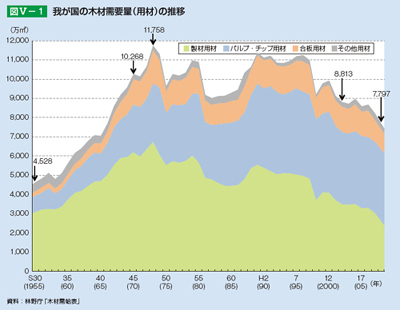

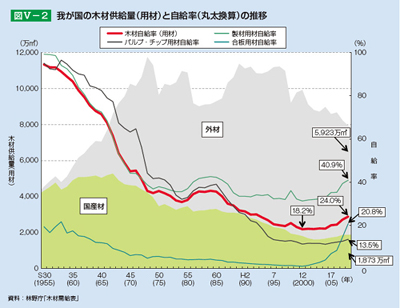

左のグラフからは、戦後の日本において溶用材の木材の需要が大きき増えていることがわかる。

出所:林野庁 平成24年度森林・林業白書

3-2)日本の林業の現状

・戦後の植林の結果、スギとヒノキで構成される人工林が多い。しかし、その多くは外材の輸入を認めたことにより販売価格が下落し、採算が合わないということで放置されている。

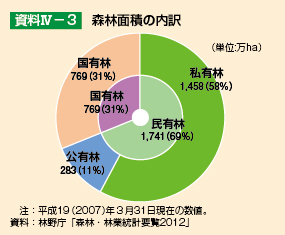

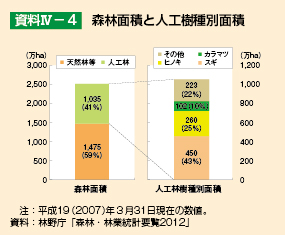

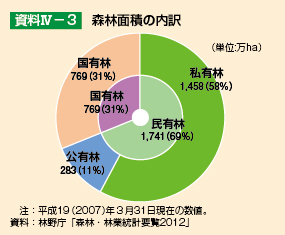

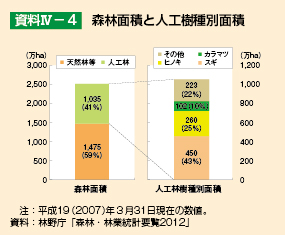

下の図から、人工林の多くがスギ、ヒノキ及びカラマツで構成されていることが分かる。これは戦後天然林を伐採し、単一的な樹種を中心として植林した結果である。

出所:林野庁 平成24年度森林・林業白書

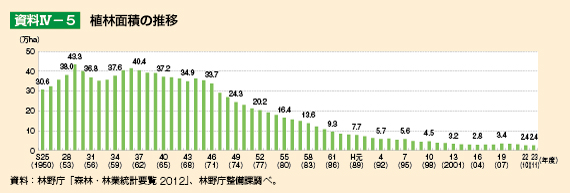

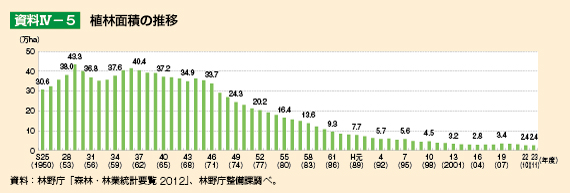

・戦後の日本における植林の動き

戦後の日本は、固くて建材として加工をしにくい広葉樹を伐採し、その跡地にまっすぐに生長して柔らかく加工をしやすい針葉樹のスギやヒノキを一斉に植林した。これは「拡大造林政策」と呼ばれ、日本各地で推し進められた。

この政策によって、スギやヒノキ及びカラマツ以外のブナやドングリ、クヌギ、ケヤキなどの多様な森の木々は生態系・国土・土壌・景観保全などといった多様な機能を持ちながら保護されることなくその姿を消していくことになった。

出所:林野庁 平成24年度森林・林業白書

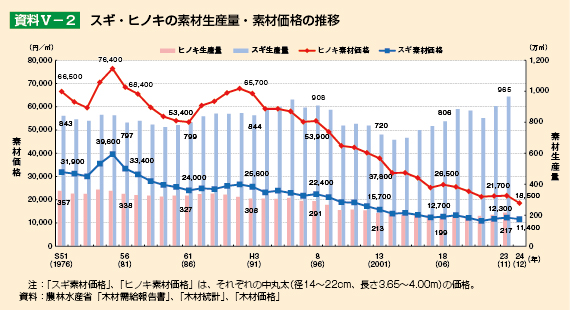

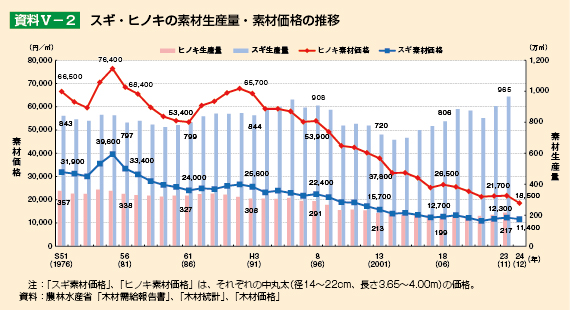

・下落する木材価格

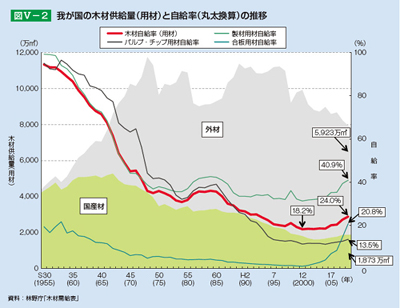

戦後の経済成長による木材需要に、日本は国産材だけでは対応できなくなる。そして1964年に外国産材の輸入を自由化する。

これによって国産材は東南アジア産、北欧産、北米産などの安くてかつ質の高い外国産に押され、国産材の需要は1980年代末には20%台まで落ち込む。

出所:林野庁 平成24年度森林・林業白書

それに伴い、国産材の価格も外国産材並みに下落していく。

出所:林野庁 平成24年度森林・林業白書

このように戦後の経済成長による木材需要の増加、そして外国産木材の輸入の自由化により、日本の林業は大きくその立場を変えられることになった。

・日本産木材の特徴

厚さが足りない「歩切れ」や長さが足りない「寸足らず」の木材が市場に出回る。

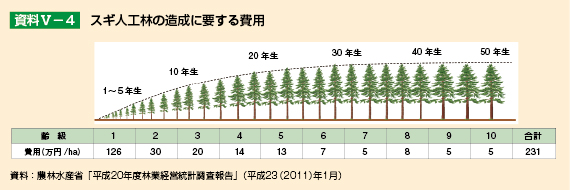

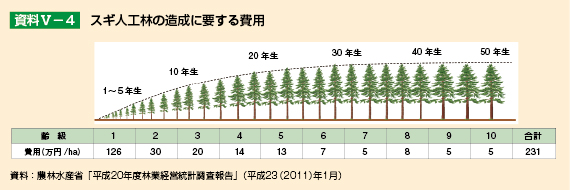

・育林費用

育林にかかる費用が収入よりも大きくなるという状況にあるため、特に小規模な森林保有者にとっては林業が厳しい経営状況にある。

出所:林野庁 平成24年度森林・林業白書

・日本の森林の現状

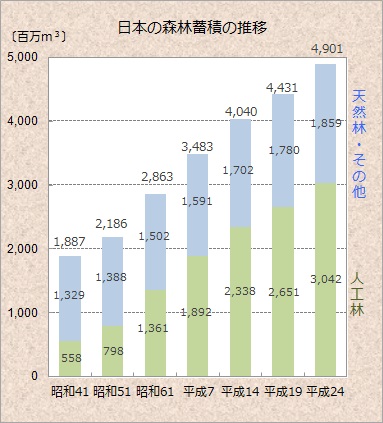

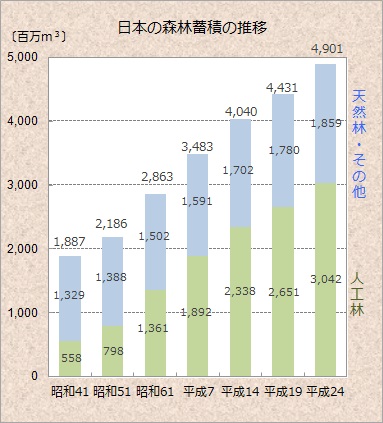

日本は森林率が68%と世界的に見ても高い。また、森林蓄積は年々増加している。

人工林は樹種が少ない。

表:森林・林業学習館-日本の森林-森林面積と森林率

データ出所:林野庁「森林資源の状況(平成24年3月31日現在)

一方で、保有する森林資源に対する年間伐採量は近年若干の増加傾向を見せているものの、世界的に見ると非常に少ない。

出所:林野庁 平成24年度森林・林業白書

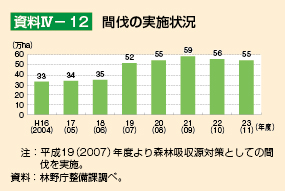

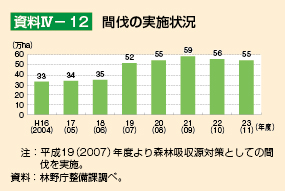

ここで間伐の必要性について確認しておきたい。

間伐とは、山の木を適度に間引くことで、残った木の成長をうながすことである。間伐をすることによって、山にはより多くの光が差すようになり下草の成長も促され、森林の環境は良い状態で保たれる。

一方、間伐をしなければ山に光が入らないため、下草は生えず、土がむき出しになり、雨によって土壌が流出しやすくなり、地面は痩せてしまい、木の成長にはよくない環境ができてしまう。

ところで、木を伐採することに対しては環境を破壊する悪いイメージが付きがちだが、山を手入れするための計画的な間伐はむしろ、木の成長を促進し、伐採された木の代わりに残った気が二酸化炭素を多く吸収できるようになるため、持続的な森林経営に則った森林伐採は環境を破壊するものではない。

ただし、東南アジアやアマゾンなどで行われているような切って終わりという森林伐採は間伐ではなく皆伐に当たり、切った跡地に新たに植林をするなどといった対応をするわけでもなく、その伐採された地から森林によって二酸化炭素を固定するという昨日は失われ、そこの生態系も著しく破壊される。そのためこれら地域において森林伐採が環境破壊に当たらないということは言えない。

これは、間伐がなされず、木々が密集している林の例である。

枝と枝の隙間がなく、日光は地面まで届かない。そのため下草も生えにくい環境となっている。下草が生えている林はその根が土をつかむため雨が降ったときに土砂が流れ出しにくくなっているが、このように下草が生えていない場合、雨が降るたびに土砂が流れてしまう。そのため地面には栄養がなく、気にとっても成長をしにくい環境となっている。

14年9月撮影:清信(岡山県)

一方、こちらは干ばつがなされ、よく手入れをされている林の例である。

木と木が十分に離れ、枝の間から光が差し込み、地面まで届いている。地面は下草に覆われており、林全体が明るい。

14年9月撮影:清信(岡山県)

第3章 ドイツにおける林業

3-1)ドイツの林業という産業

ドイツには「森林官」という職業があり、ドイツの人々は森とこの職業に対する愛着心と尊敬心を抱いている。

・多様な森の機能

森はさまざまな機能を持っている。それらは大きく木材生産機能、保護・保全機能、保養・保健機能の3つに分けることができる。

- 木材生産機能

古くから木材は燃料や建築に利用され、今日でも木材加工業、製紙業でも使われている。また、近年の世界的な環境意識の高まりの中で、その存在は大きくなっている。木材には断熱効果や調質機能があり、建築材として有効である。また木材利用の際に生まれる木くずはペレットへ加工し燃料として利用することが可能である。

ドイツでは整備された森林法の下林業が行われ、その生産額は1800億ユーロ(約20億円)であり、国内総生産の5%に相当する。

このように森は木材生産を行う雇用の場であり、林業従事者にとっても国にとっても森そのものが資産となり得る。

- 保護・保全機能

森は国土や水源、気候などの保護・保全をする機能も持っている。即ち森につながる河川の隆起を風や水害、土砂崩れ、がけ崩れなどの災害から守ることができ、飲用水にも利用される地下水を生む役割も果たしている。森が保持する水分は一定であり、乾燥する地域などにおいては貴重な水源を確保するための元となっている。

また、地球温暖化の原因である二酸化炭素を固定する役割も大きい。

- 保養・保健機能

ドイツは日本に比べ林道がよく整備されている。その長さはは1ha辺り50~60mで、日本の5倍ほどになる。

このように林道が整備されているため、ドイツは森をその所有形態に関係なく市民に開放するといったことが可能となっている。そしてドイツの人々は行楽地や癒しの場として散歩やハイキング、サイクリングなどをするために森を訪ねる。

3-2)国や州の取り組み

ドイツにおいては連邦森林庁、各州森林等、民間林業事業体、総合大学森林科学部、専門大学林学部などが並列の関係で存在している。

そのスタンスは、森林管理、林業事業は地域に密着している、専門知識を持った森林局が行わなければならないというものである。

中央政府の連邦森林庁は基本的な枠組みを決めたり、基礎研究を行うだけであり、各州森林庁に対して上位に立つものではない。

民間林業事業体の位置づけは各地域の森林局と同列であり、民間事業体においても上級森林官が営林事業に携わっている。

それぞれにおける職員の募集はオープンなものであり、各庁や事業体を優秀な人材が自由に移動している。

3-3)ドイツ林業が主要産業になるまで

ドイツの森林は「林道」がよく整備され、森林の隅々まで重機でいくことができる。

3-4)「森林官」という存在

森林官は約2千haの森林毎に1人配置され、その地域で森林整備について指導、助言を行います。森林の状態、木材需要の把握、どこの木を切り出すのが最も効果的であるかなどを把握できるような専門的な教育を受けてきたスペシャリストであり、家族共々地域の一員として地域に溶け込み、原則定年まで同じ場所で働く。地域で頼りにされるあこがれの職業となっている。彼らは調査によって正確な情報を得、その情報をIT端末に入力し、広く各地の森林官と情報交換をし、より効率的な供給を実現するための情報交換をしている。

3-5)ドイツ林業における木材の流れ

木材加工に置いては徹底的に自動化を進め、木材加工をしていく。木材を供給する地域内には木材加工者以外に住宅メーカー、家具会社、楽器製造会社、バイオエネルギーなどが揃っている。一方日本は山林エリアでは木材を切り出すだけであり、加工も住宅建設業者も他の場所にあり、効率的な木材供給の流れができているとは言えない状況にある。

具体的には、住宅建設業者が、例えばこれまでより強度の強い木材が欲しいという要望を出したとき、ドイツではその要望を森林官が直ちに供給側に伝えるという役割を果たしている。それによって、ニーズのその時々による変化に供給側が対応することが可能となる。

日本の場合は、ドイツの様にニーズに合わせて供給をするということはせず、生産者側が一方的に木材を供給している。木材の加工精度は外材の方が高く、結果とし木材に対する需要は国産材より外材の方が大きいということになっている。

第4章 近年の木材を取り囲む状況の変化

第5章 林業に対する地域の対応

5-1)林野庁の取り組み

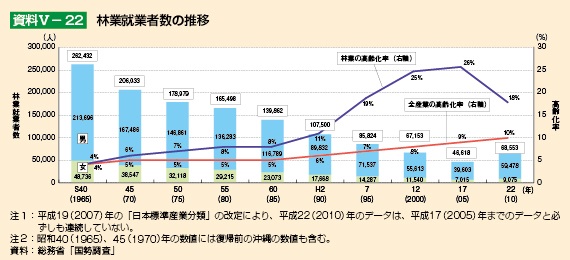

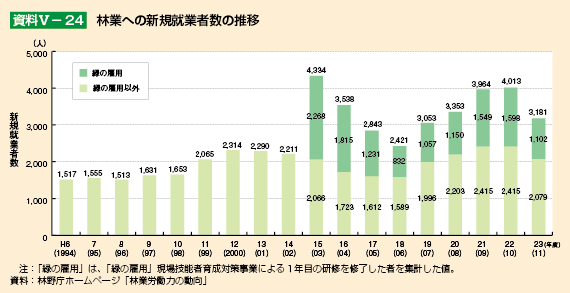

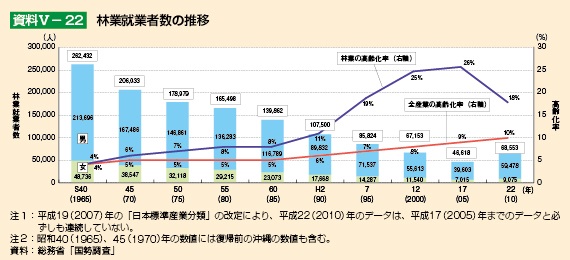

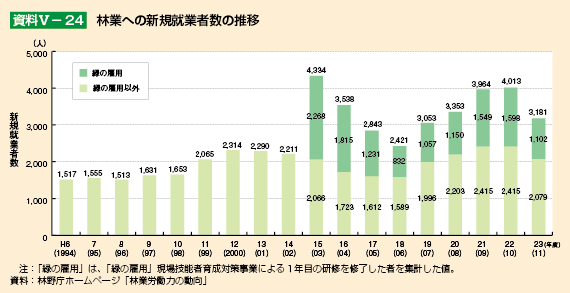

日本では林業従事者の高齢化が問題となっている。それに対し林野庁は2003年度から、林業への就業に意欲を持つ若者を対象に、林業に必要オナ基本的技術の習得を支援する「緑の雇用」事業を実施している。

この事業により、2003年から2011年までの9年間で約1万3千人が新たに林業に就職をし、林業における高齢化率も低下の傾向を見せている。

出所:林野庁 平成24年度森林・林業白書

出所:林野庁 平成24年度森林・林業白書

出所:林野庁 平成24年度森林・林業白書

出所:林野庁 平成24年度森林・林業白書

第6章 林業を振興するための政策提言

・アグロフォレストリー

・木質バイオマス発電

・木材のブランド化

・CSR

・ボランティア

・CLT

・木材を多く利用した建築物

参考文献

- 藻谷 浩介(2013) 『里山資本主義 日本経済は「安心の原理」で動く』 角川書店

- 四手井綱英(1985) 『森林』 法政大学出版局

- 四手井綱英(1998) 『森林Ⅱ』 法政大学出版局

- 四手井綱英(2000) 『森林Ⅲ』 法政大学出版局

- 速水亨(2012) 『日本林業を立て直す速水林業の挑戦』 日本経済新聞出版社

- 岸修司(2012) 『ドイツ林業と日本の森林』 築地書館

- 村尾行一(2005) 『木材革命-ほんとうの「木の文化の国」が始まる』 農山漁村文化協会

- 興梠克久(2013) 『日本林業の構造変化と林業経営体-2010年林業センサス分析』 農林統計協会

- 森林・林業学習館-森林面積と森林蓄積の推移(最終アクセス日:2014/10/31)

- 林野庁- 統計情報(最終アクセス日:2014/10/31)

- 林野庁-平成24年度森林・林業白書(最終アクセス日:2014/11/28)

- 岡山県-治山課(最終アクセス日:2014/11/28)

- 千葉県-森林・林業(最終アクセス日:2014/11/11)

Last Update:2015/2/2

© 2014 Shogo Kiyonobu. All rights reserved.