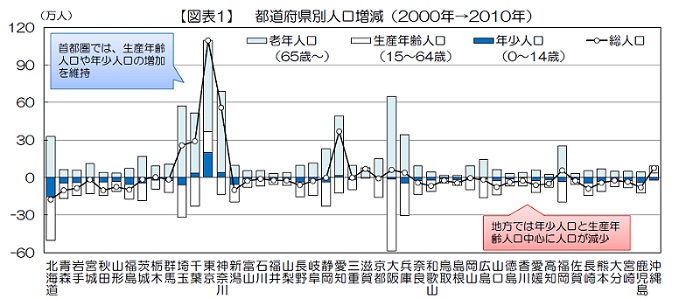

近年日本では都市の人口増加、それに伴う、地方の人口減少が問題となっている。 2010年の国勢調査では地方人口減少が明らかになり、都市部と地方の差が鮮明に表れることとなった。2010年の日本全体の人口は2000年と比べると約0.9%増加したが、県単位で見ると人口が増加したのは47都道府県中、東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、愛知、大阪、兵庫、滋賀、福岡、沖縄の1都1府9県にとどまる。特に年少人口の増加は首都圏と愛知に限られてしまった。

都道府県別人口増減(商工中金webページより)

都道府県別人口増減(商工中金webページより)

このような人口の減少は税収の減少へと直結し、都市部と地方での税収格差を生み出している。現に平成7年度には税収額が全国平均を上回る、または同水準の都道府県が12だったにもかかわらず、平成17年度には9都府県に減少してしまった。税収が減ればそれに伴う地方の衰退は避けられない。地方の衰退は若者の都市部への流出を生み、それに伴い税収はさらに減少する。2000年の時点で限界自治体となっているのは高知県長岡郡の大豊町のみであったが、2015年には51自治体、2030年には144自治体が「限界自治体」に転落するという恐ろしいデータも存在する。このままでは地方衰退に歯止めがかからない。

人口1人当たり都道府県税収額の比較(北陸の視座HPより)

人口1人当たり都道府県税収額の比較(北陸の視座HPより)

そんな時に知ったのがふるさと納税の存在である。 この制度により自分が住む自治体以外に納税をすることが可能となった。また納税額に応じて特産品を特典としてつけることができるため各自治体の工夫と努力次第で税収を増やすとこができ、得点の特産物を生産する農家等にも波及効果が生まれている。そこでこのふるさと納税、という制度を活用しての都市部と地方の税収格差の是正、またそれに伴う地方活性について研究していきたいと思う。

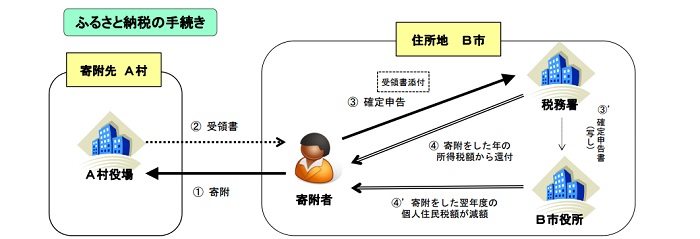

自分が現在住む地域以外に税金を払うことができる制度である。

もともとは地方から都市へ移り住んだ人が地元に税金を納められるように、とできた制度であるが、現在では各自治体が納税の特典に特産物をつけるなど工夫をし地域活性化の手段の一つとされている。

確定申告をすると寄付金のうち2千円を超える金額が本来払うべき住民税や所得税が控除されるが上限額が存在するので、現在住む自治体にまったく納税をしない、ということにはならない。年収600万円の共働き夫婦(大学生の子1人を持つ)がふるさと納税制度を使用する場合、全額控除になるのは37000円まで。

多くの自治体がこの制度を活用し、最近では各自治体ホームページにふるさと納税ページを作り積極的に宣伝をしているところも多い。

またふるさと納税は自主財源が少ない自治体を助けるだけでなく、特典である特産物を生産する農家にもふるさと納税、という新しい出荷先を提供し、波及効果を生み出している。

そもそもなぜふるさと納税という制度が必要であるという議論に至ったのか。

一つの大きな理由は研究動機でもふれた、地方の人口減少による税収の減少、またそれに伴う都市部と地方の税収格差である。

また以前から、実際の住所以外の場所に何らかの貢献をしたいという人は多数存在した。例えば、スポーツ選手や芸能人などには都市部での活動機会が多いにも関わらず、故郷への思いから生活の拠点や住民票を移さずに故郷に住民税を納め続ける場合や、衆議院委員田中康夫が「好きな町だから税を納めたい」として生活拠点ではないとされる地域に住民票を移そうとした事例がある。

このような例も踏まえ、注目すべきふるさと納税の意義は税収格差の改善以外にも大きく3つあると言われている。(ふるさと納税研究会報告書より)

①納税者の選択

ふるさと納税制度においては国民は自分の意志で納税対象を選ぶことができる。(寄付する自治体から税金の使い道まで選ぶことができる。)これは歴史的にも画期的なものであり、また納税先を選ぶ際に改めて税金の意味と意義に思いをいたし、深く考えるきっかけになる。事実、高額な寄付を行う人は自治体の特典ではなく使い道を強く意識する、というアンケート結果があり、自分の税金をより有用な形で使いたい、と考える人は多い。

②ふるさとの大切さ

幼少期に自分が育った地方に納税をすることで、自分を育ててくれたふるさとに感謝をするという貴重な契機となる。そこでふるさとの大切さを改めて実感することができる。

③自治意識の進化

ふるさと納税により出身者やその他の国民に興味を持ってもらい、納税してもらうよう各自治体は努力をするようになる。例えば特産品などの魅力をアピールしたり、どのような使い道で税金が使うかを考え情報提供することで国民の関心を引くのだ。各地方がこのような努力をし切磋琢磨することで地方が活性化する。

以上の3点を意義としてふるさと納税制度は制定されることとなった。この研究では主に③自治意識の進化を重点的に見ていくことになるであろう。

以下が制度が施行されるまでの流れである。

2006年3月16日

日本経済新聞社夕刊コラム十字路に「地方見直す「ふるさと税制」案」という記事が掲載される。これを一部の政治家取り上げたことから議論が活発化した。

2006年10月

地方間格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するための新構想として、西川一誠(福井県知事)が「故郷寄付金控除」の導入を提言。彼がふるさと納税の発案者と言われている。

2007年5月

菅義偉総務相が「安倍晋三首相が総裁選期間中も議論してきた重要な問題」とし、ふるさと納税制度創設を表明した。

2007年7月12日

村井嘉浩(宮城県知事)、斎藤弘(山形県知事)、平井伸治(鳥取県知事)、飯泉嘉門(徳島県知事)、古川康(佐賀県知事)の5人が共同で「ふるさと納税制度スキーム」を発表。ここには、個人が「ゆかりのある市町村等」に寄付をした場合に、前年の住民税の1割相当額を限度に、所得税と住民税から税額控除すると書いてある。「納税」という名称であるが、形式的には「寄付」と「税額控除」の組み合わせ方式を採用しており、制度化されたふるさと納税に近い。

2007年10月

同研究会はふるさと納税研究会報告書をまとめた。

2008年1月

ふるさと納税を盛り込んだ「地方税法等の一部を改正する法律案」が第169回国会に提出される。

2月

同法案が衆議院で可決され、参議院に送られる。

2009年4月

参議院で議決に至らなかったため、衆議院で再可決され成立する。ふるさと納税が実質的にスタート。

手続きの流れ(総務省HPより)

手続きの流れ(総務省HPより)

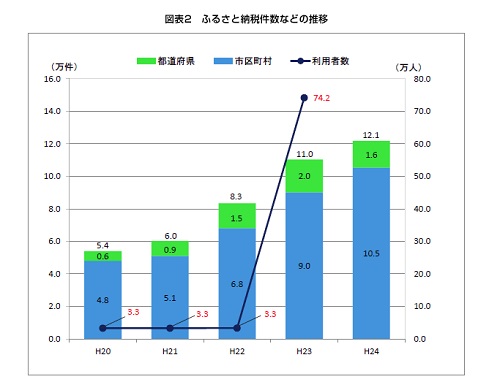

ふるさと納税の利用者は年々増加しており、東日本大震災後にふるさと納税制度を利用した寄付に注目が集まり、認知度も大幅に向上した。

ふるさと納税利用者数の推移(NISSEIホームページより)

ふるさと納税利用者数の推移(NISSEIホームページより)

ふるさと納税についてのアンケート(City-do!HPより)

ふるさと納税についてのアンケート(City-do!HPより)

このアンケートでは「ふるさと納税の存在を知っているか」という質問に対して80%の人が知っていると答えているが、実際にふるさと納税を利用したことがあるという人は2%に留まった。この結果から知名度は高いが実際に利用に踏み切る人は少ないことがわかる。

この原因は名前は有名だが詳しい情報(寄付方法。控除のしくみ)が知られていないことなどにあると考えられる。

今後はふるさと納税についての詳しい情報をわかりやすく伝えていくとともに各自治体が特典等を充実させる等の工夫をし、利用者を増やしていく必要がある。しかしながらこれだけの知名度があれば地域活性化に有用な制度として利用者を増やすことは比較的容易であると考えられる。

北海道 東川町の地図

北海道 東川町の地図

東川町は北海道にある町で札幌や旭川に比べればこれといって特徴のない村であるが6000万円ものお金をふるさと納税によって集めることに成功した。東川町の平成25年の町税収は約8億円。そのため町税収の1割近くをふるさと納税によって得ていることになる。また東川町の衛生費は約2億円のため、その約3割をまかなうことができるのだ。

東川町ではふるさと納税での寄付のことを「株主制度」と呼び、特典に力を入れ、工夫を施している。もらえる得点は①農産物セット②年間6日間指定の施設に無料または半額で宿泊できる権利である。

ここでは②年間6日間指定の施設に無料または半額で宿泊できる権利に注目したい。利用できる施設は宿泊費が無料の簡易宿泊施設と半額のロッジである。

(簡易宿泊施設)

(簡易宿泊施設) (ロッジ)

(ロッジ)

簡易宿泊施設は大変居心地がよく、またロッジも10人程度でわいわいできるほど広く快適なため、「北海道に来た際はせっかくだから利用する」という人が多い。この宿泊特典によって税金だけでなく観光客をも得ているのだ。

また税金の使い道にも工夫がある。

東川町で1番人気の使い道は「植林」である。人気の秘密は株主が植林を地元の人とともに実際にできる点であり、また植林場所には「株主の森」という看板が立てられ、自分が払った税金の使われ方を見ることができる。地元の人と一緒に植林をすることで東川町で新たなコミュニティを生まれることもあり、町自体に愛着がわく。また普段は税金を納めても実際に自分のお金がどの事業に使われているのかを知ることは困難であるが、株主の森では自分の収めたお金が形になっていると感動する人は多く、また自分が植えた木を見ようと東川町を訪れる納税者もいる。その際は特典である宿泊施設に泊まることができるので気軽に訪れることができるのだ。

このように東川町では他の自治体とは違い税金を集める工夫に加えて実際に観光に来てもらう工夫も行い、町おこしに役立てている。

東川町で1番人気の使い道は「植林」である。人気の秘密は株主が植林を地元の人とともに実際にできる点であり、また植林場所には「株主の森」という看板が立てられ、自分が払った税金の使われ方を見ることができる。地元の人と一緒に植林をすることで東川町で新たなコミュニティを生まれることもあり、町自体に愛着がわく。また普段は税金を納めても実際に自分のお金がどの事業に使われているのかを知ることは困難であるが、株主の森では自分の収めたお金が形になっていると感動する人は多く、また自分が植えた木を見ようと東川町を訪れる納税者もいる。その際は特典である宿泊施設に泊まることができるので気軽に訪れることができるのだ。

このように東川町では他の自治体とは違い税金を集める工夫に加えて実際に観光に来てもらう工夫も行い、町おこしに役立てている。

ふるさと納税によって自治体は税収が増えるという直接的な効果を得るだけでなく、様々な波及効果を得ることができる。その一つが農家等への波及効果である。ふるさと納税の大きな特徴の一つに納税することで納税先の自治体から特産物をもらえる、というものがある。納税者の多くはこの特典を重視するため自治体も力を入れている。例えば鳥取県倉吉市では1万以上納税をするとステーキやお米など36種類の特産物の中から1種類、3万円以上の納税で3種類特産物をもらうことができる。そのほかの自治体も種類豊富な特産物を用意している。この特産物を生産する農家はふるさと納税納入者という安定した出荷先を得ることができるのだ。制度をしっかりと整えることで衰退しつつある農業や漁業の再興を期待できる。出荷先が安定的に確保できれば新規就農や加工で新たな雇用を生むことも可能だ。

総務省が昨年おこなった全国調査によると、寄付者への返礼に特産品などを贈っている市区町村は1742団体のうち909団体で約5割。積極的に贈るべきだと答えた227団体では、「寄付の促進」(41団体)よりも、「自治体のPR、地域経済への波及効果」(123団体)への期待が上回った。高知県奈半利町の斉藤一孝町長は「農家や地元産品の加工グループにやる気が生まれていることが一番うれしい。国も制度の拡充を打ち出しており、これも一つの地方創生の形ではないか」(高知新聞HPより))と話しており波及効果を実感する自治体も多い。

また控除の仕組み自体がわかりづらいという問題もある。所得税、住民税控除については以下のとおりである

(控除の仕組み、わがまちふるさと納税HPより)

(控除の仕組み、わがまちふるさと納税HPより)

・所得控除=(寄附金-2000円)×「所得税の限界税率」

・住民税基本控除=(寄附金-2000円)×10%

・住民税特例控除(寄附金額から2000円を引いた金額が、「個人住民税所得割額」の10%のケース。)= (寄附金-2000円)×(100%-「基本控除率10%」-「所得税の限界税率」×(100%+復興特別所得税率2.1%)

= (寄附金-2000円)×(90%-「所得税の限界税率」×1.021

・住民税特例控除(寄附金額から2000円を引いた金額が、「個人住民税所得割額」の10%を超えるケース。)= (個人住民税所得割額)×10%(わがまちふるさと納税HPより)

(宮崎県特典、わが町ふるさと納税HPより)

(宮崎県特典、わが町ふるさと納税HPより)

Last Update:2014/1/10

© 2014 Eri Kokaji. All rights reserved.