日本の介護福祉士の育成

-英国の政策から学ぶ-

上沼ゼミ 社会科学部2年

松谷拓弥

研究動機

今回の研究には主に2つの動機がある。

私の実の母もホームヘルパーの資格はもっていた。しかし現在は別種の仕事をやっている。資格もかなり勉強してとっていたのにかかわらず、あまり長く続かなかったのは、どうしてだろうか。もしかしたら職業自体に問題があるのではないかと、興味が出たことが始まりである。

また、私はあるテレビドキュメント番組を見る機会があった。その内容とは介護不足を東南アジアの移民を受け入れ補っていく政策をしているとの内容。日本人が日本人の介護することが当たり前だと思っていた私はその事実に驚愕してしまったのである。私はそれ以降興味をもって調べていくうちにその政策は同じ先進国であり少子高齢化社会が進むイギリスでもおこなっていることが判明した。さらに、そこでは昔生じていた介護福祉不足問題は改善しつつあることを知った。それが日本でも応用できるのではないかと考えたことから、この研究をしようと決意をしたのである。

研究概要

人類の医学が急激に発展し平均寿命が高くなったことや若者の晩婚化、出生率の低下により少子高齢化が進んでいる。このまま進むと2050年には4人に1人が65歳以上となる計算だと言われている。発展途上国では同じように少子高齢化社会に悩まされていた。

そこでイギリスはある試みを行った。イギリスに関する話は後述で詳しく説明するが、介護不足に悩んでいたイギリス政府は東南アジアなどから介護福祉候補生になるための移民を受け入れた。しかし、最終帝に自国の介護教育に成功し移民に頼ることなく介護士不足を解消できたという。

このイギリスにおける成功を紐解いていくのが私の主な研究テーマだが、まず一つに、家族や友人などによるインフォーマルケアが、高齢者ケアの中心的役割を果たしていることが重要である。英国では現在約570万人の介護者がいると言われており、これは6世帯に1世帯で身内や友人による介護が行われていることである。

さらに、この家族や友人をベースにしたインフォーマルケアに加えて、国や地方自治体は独自に、市民セクター、NPOや民間業者と協力して、高齢者向けの各種社会サービスを提供している。このようなNPOや市民セクターなどが大きなキーワードになる。

介護福祉士を増加維持させるには、学卒就職者やハローワークなどを通して新たに入職してくる者、要するに離職して他産業へ流出していく者が介護分野に定着するよう取り組むことが重要だと考える。

そこで最後に英国でおこなったものを日本においてどう折衷させるか、政策提言をするという形にしていきたいと思います。

章立て

- 第一章 日本の少子高齢化の現状

- 第二章 英国の高齢化社会

- 第三章 英国の福祉システム

- 第四章 英国の高齢化とNPOの活動

- 第五章 日本における政策提言

第一章 日本の少子高齢化の現状

さて、この章では日本における少子高齢化の具体的な現状を挙げつつ、さらには介護福祉士がなぜ足りないのか、を提示していきたいと思う。

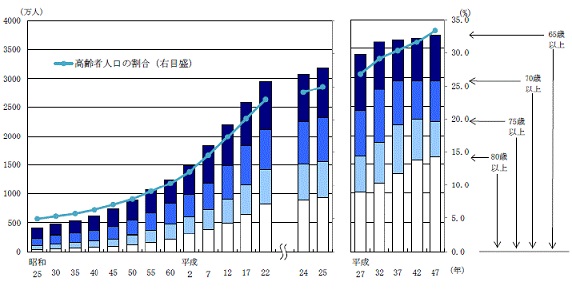

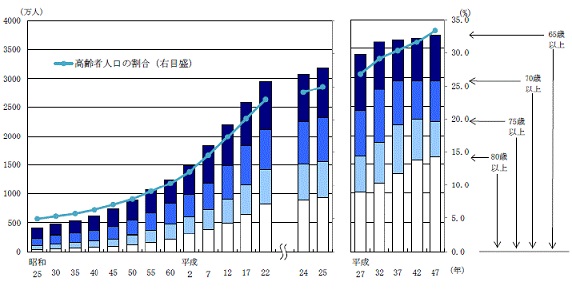

出典:総務省統計局 「高齢者の人口」

出典:総務省統計局 「高齢者の人口」

上の図を参照してわかるように65歳以上の高齢者は人口は3186万人(2013年9月15日)で、総人口に占める割合は25.0%となった。

年齢階級別にみると、70歳以上人口は2317万人(総人口の18.2%)で、前年と比べ61万人、、75歳以上人口は1560万人(総人口の12.3%)で、43万人、80歳以上人口は930万人(総人口の7.3%)で、38万人、それぞれ増えている。

高齢者人口の総人口に占める割合は、1985年にに10%を超え、2005年には20%を超え、その2013年にに25.0%(要するに総人口の四人に一人が高齢者)となり、急速に高齢化が進んでいる。

推計によると、この割合は今後も上昇を続け、2035年には33.4%となり、3人に1人が高齢者になると見込まれている。

このように近年進んでいく高齢者の増加、さらには労働者の減少にあいまって介護・福祉士が不足、間に合っていない状況となっている。

この限られた労働力の中から、国民のニーズに的確に対応できる質の高い福祉・介護人材を安定的に確保していくことは課題であり、国民生活を支える福祉・介護制度を維持する上で、不可欠の要素であると言える。

福祉・介護分野に従事する方々全体では2005年のデータでは約328万人であり、中で高齢者分野に従事する方々が約197万人と約6割を占めている。ここでさらに今後、約40万人から約60万人の確保が必要となるといった推計がされている。

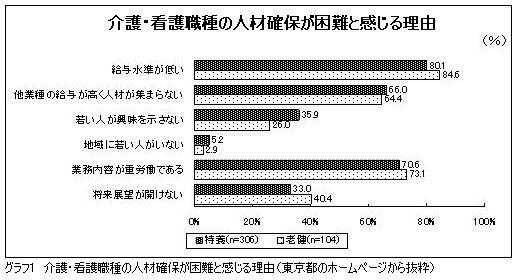

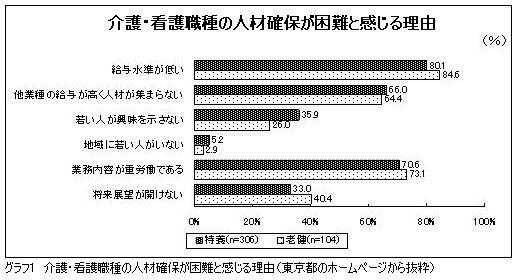

しかしなぜこのような人材確保がうまくいかないのか。下のグラフを見てみよう。

出典:医療介護CBニュース「介護現場で人材不足深刻化」

出典:医療介護CBニュース「介護現場で人材不足深刻化」

主には業務が重労働なのにかかわらず給与が低い、この割の合わなさを原因にしているのだと、医療介護専門サイトの記事では述べている。

さらに、介護福祉士国家資格取得者約47万人のうち、実際に福祉・介護分野で従事している方々は約27万人に留まっており、残りの約20万人はいわゆる、”潜在介護福祉士”となっていることが人材の安定した確保の妨げとなっている。

ここで、福祉・介護従事者のもっと具体的なデータを以下に記しながら説明していく。

【固定現金給与額】

平均勤続年数 支給額

福祉施設介護員(男) 4.9年 225万円

〃 (女) 5.2年 204万円

ホームヘルパー(女) 5.1年 207万円

【有効求人倍率】

〔常用〕 〔パート〕

・ 全 国 2.10倍(全職業:0.97倍) 3.48倍(全職業:1.30倍)

・ 東 京 3.52倍(全職業:1.30倍) 6.27倍(全職業:1.95倍)

【入職率・離職率】

介護職員+ホームヘルパー

・入職率 27.4%(全労働者:16.0%)

・離職率 21.6%(全労働者:16.2%)

(平成17年10月のデータ)

有効求人倍率というのは、-求人倍率(きゅうじんばいりつ)とは、経済指標のひとつ。求職者(仕事を探している人)1人あたり何件の求人があるかを示すもので、たとえば求人倍率が 1.0 より高いということは、仕事を探している人の数よりも求人のほうが多いということである(wikipediaから引用)-ということである。一番顕著に見られるところで述べると、東京のパート職では6.27を記録しているところからいかに人材が足りていないかは容易に理解できるはずだ。

さらには意外に入職率が高いようにも思えるが、離職も同様に高い数字であり、さらには先ほど述べた登録だけして従事していない”潜在介護福祉士”を考慮すると、安定して人材を確保できていないことも見られる。

第二章 英国の高齢化社会

英国はイングランド、ウエールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの地域がある連合国家であり、高齢者福祉の仕組みも異なる。

英国は世界に先駆けて産業革命や工業の発達を経験し常に新しい社会システムを創ってきた。その過程で世界で最初に福祉国家たるものを作ったといわれる。

この章ではその英国での高齢社会の現状ついて述べていきたい。

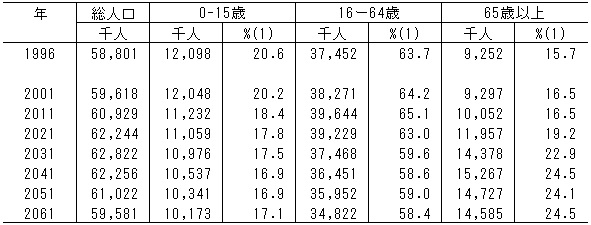

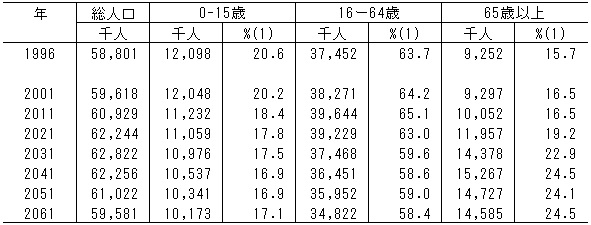

英国人口の将来推計 2001-2061(基準値:1996年) 出典:日本財団図書館「先進国における最新の高齢者対策−フランス・イギリス−」 (第二章、以下同様)

英国人口の将来推計 2001-2061(基準値:1996年) 出典:日本財団図書館「先進国における最新の高齢者対策−フランス・イギリス−」 (第二章、以下同様)

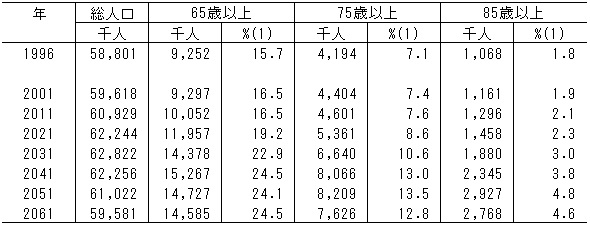

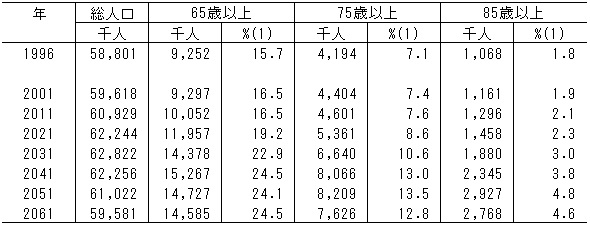

英国の高齢者人口の将来推計 2001-2061(基準値:1996年)

英国の高齢者人口の将来推計 2001-2061(基準値:1996年)

まず、英国における高齢化の現状と将来推計について見てみよう。英国の1996年の人口は5,880万人で、65歳以上の高齢者人口は15.7%である。2031年には最大の6,280万人に達し、その後2061年には現在と5,960万人になる予測だ。高齢者人口は925万人が2041年に1,530万人(全人口の24.5%)となる。75歳以上および85歳以上人口はともに2021年までは少しずつ上昇するが、そこから急な増加となり、21世紀の中頃にそれぞれピークの820万人(全人口の13.5%)、290万人(同4.8%)となる。上図は1995年の人口を100とした場合の増減を指数として示したものだが、とくに85歳以上人口の増加が著しいことが理解されるであろう。

一方、就業年齢人口(男性16-64歳、女性16-59歳)についてみると、現在の3,600万人が2021年には3,770万人に4.7%増加する。しかし2010年から2020年にかけて女性の年金が開始される年齢が60歳から65歳に伸ばされるために、就業年齢人口は3,920万人にまで増加する(約9%増)。

平均寿命は1996年時点で男性74.3歳、女性79.5歳である。予測では、2021年には男性が77.9歳、女性が82.6歳となり、さらに21世紀の中盤には男性79.1歳、女性83.8歳となる予測である。

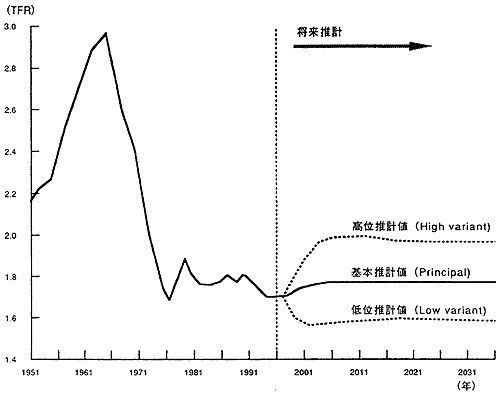

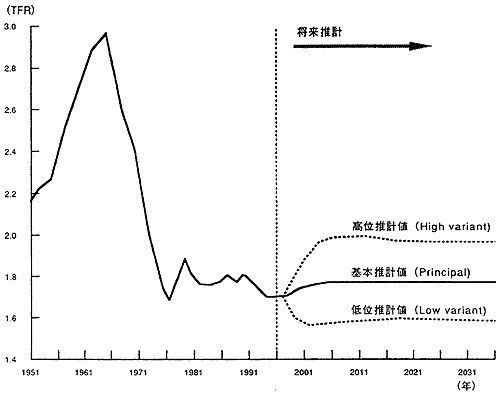

また、英国での合計特殊出生率の推移をみると、1951年のほぼ2.2が1960年代の中頃に3近くまで増え、以後減少して1970年代後半から1.8前前後で推移している。長期推計でも今後1.8くらいで推移するものと予想されている。(下図参照)

合計特殊出生率(1995年100とした場合の指数)

合計特殊出生率(1995年100とした場合の指数)

また英国でもとくに女性の独り暮らしが顕著になっている。65歳以上では男性のほぼ4人に1人、女性の2人に1人が単独世帯であり、85歳以上では男性で2人に1人、女性では約7割となる。独り暮らしが多い原因として、英国では女性が男性よりも長寿なこと、離婚が増えていること、、などがあげられる。

例えば婚姻状況についてみると、70〜79歳層では男性の7割、女性の4割が婚姻中で、80歳以上になると男性の5割に対し、女性はわずか16%となる(1997年)。

ここでは、英国において独り暮らしが望んでなされているということが大事である。ほとんどの高齢者が要介護になっても1人あるいは夫婦だけで生きることを望んでいることになる。

第三章 英国の福祉システム

英国において1970年代に政府の財政が悪化しまた高齢化率も徐々に高まったことで、最初に主要な政策課題の一つとして福祉システムがあげられるようになった。1979年にサッチャー政権の登場以後、国民福祉における国の役割が見直された。個人と民間セクター(NPOなど)の役割が強調されるようになる。

中でも1990年にNHS・コミュニティケア法が施行されたのだが、これは医療分野に内部市場が導入され、民間サービスをできるだけ購入することが義務づけられた。

そして医療および対人社会サービスの内部は「サービス購入」と「サービス提供」の2つの機能に分割された。自治体運営のホームヘルプや入居施設が民間サービスとの比較競争の対象となり、医療面でも一般医が予算をもち、民営化された病院トラストなどからサービスを購入するというシステムに変わった。

そしてブレア労働党政権が誕生したのち、18年間の影の内閣時代に練り上げてきた政策を、「公共サービスの現代化」という形で実行している。かつての福祉国家モデルとも異なる「第3の道」が目標にして、前政権のものを踏襲しながら国民医療サービス、対人社会サービス、社会保障、地方自治体経営などすべてを「現代化」する方針が出されている。

○高齢者対策の全体的枠組みとして

◆経費

英国での医療サービスは保健省(Department of Health)による国営のサービスであり、医療面でのサービスはほとんど無料で提供されている。英国(イングランドのみ)でのNHS経費は1998年度、約400億ポンド(約7兆円)。財源構成は75%が国庫負担、13%が国民保険料収入、12%が患者負担・その他である。

医療サービスを「病院およびコミュニティサービス」と「家族医療サービス」に分けてみてみると、前者にかかる経費の42%、後者の28%が65歳以上の高齢者で占められている。

国民医療サービスで提供されるサービスのうち、一般開業医や訪問看護婦、病院での診察、薬

代などはすべて無料となっている

◆インフォーマルケア

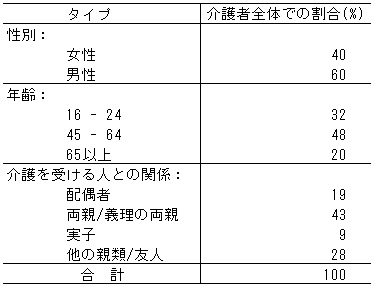

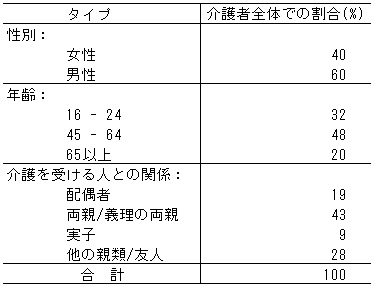

英国でも家族や友人などによる「インフォーマルケア」が、中心的役割を果たしている。英国では現在約570万人の介護者がいるのだが、これは6世帯に1世帯で身内や友人による介護が行われていることを意味する。下の表からわかるように男性と女性の比率は4:6で、約1/3は16-24歳という若い層である。介護を受けている人との関係性でいうなら、配偶者が約2割、両親が約4割、親類や友人に介護を提供する人も約3割いることがわかる。これらの介護者の約3/4が高齢者の介護とされる

また、全体の約3割にあたる170万の介護者は毎週20時間以上の介護を提供し、さらにその内の855,000の介護者(全体の15%)は、週に50時間以上の介護をするというように、かなり重要な役割を果たしている。

インフォーマルケアにおける介護者の特性

インフォーマルケアにおける介護者の特性

◆プライマリーケア

プライマリーケアは一般医の他、訪問看護婦、保健婦、作業・理学療法士、言語セラピスト、歯科医、眼科医、難聴エイド、薬局、足の手当て(Chiropody)といったさまざまなサービスが含まれている総合的な医療ケアである。高齢者は自分で一般医を選択して登録、その一般医の指導のもとに病院での治療や訪問看護婦、薬の提供などを受けることができる。全国で約3万人の一般医が営業している。

最近では個人診療よりもグループ診療が増えてきて、患者と接しにくくるものの、時間の猶予ができ、より時間外診療や訪問診療への対応が実現可能になっている。

一般医とともに、高齢者のケアに大きな役割を果たすのが地域看護婦である。一般医やソーシャルワーカーと共同でプライマリーケアを提供するようになり、退院患者の自宅での医療介護や地域での健康の増進など、さまざまな取り組みをしている。

1990年代初めの時点で約1万8千人の地域看護婦が登録されている。最近ではストマセラピーや糖尿病、失禁といった分野で専門的な地域看護婦がいて、地域のプライマリーケアの発展に貢献している。

また、ガン患者など大きな病気の終末ケアでは、全国で活動しているNPOのホスピスや、チャリティ団体である「マクミラン」から派遣される看護婦も重要だ。これらのNPOは終末ケアの面で多くの経験と実績をもっており、NHSの医者や看護婦への助言をするなどで貢献している。

◆病院でのケア

入居施設への入居者数および病院への入院者数の推計

入居施設への入居者数および病院への入院者数の推計

病院の利用は一般医の紹介で可能になるが、高齢者の場合はとくに救急で直接病院のサービスを受けるケースも少なくない。病院は独自の理事会をもつ「NHSトラスト」として独立運営がなされており、スタッフの雇用や給与、研修機会の提供やサービス料金の設定などが自由にできるようになっている。

病院には自治体のソシャルワーカーが常にいて、退院患者の介護ニーズを判定し、直ちに在宅介護に移そうとするように目をとがらせる。また、自治体とNPOが協力して、高齢者が自宅での生活に慣れるまでボランティアが定期訪問するというサービスもある。

また、新たに「プライマリーケア・グループ(Primary Care Group: PCG)」が設立された。これによって一般医だけが予算を持つのではなく、一般医、地域看護婦、ソシャルワーカーなどのチームで予算を持つ。そして必要な医療サービスを購入する仕組みへの転換が進められている。しかし、NHS内部を「サービス購入」と「サービス提供」に分割する原則は維持されており、今後はさらなる医療と福祉の連携による統合的ケアを目標にされているところです。

◆ケアマネージメント

各自治体で独自の介護基準をもって介護ニーズを判断し、要介護となればそのケースを担当する「ケアマネージャー」が決定される。

ケアマネージャーは高齢者本人や家族、一般医、地域看護婦、NPOなどと協議し、手持ちの予算に照らしながら、個人にもっとも適した「ケアプラン」を作成する。

そして、それに必要なサービスを病院や家庭医、訪問看護婦、自治体の社会サービス、民間業者、NPOなどから購入する。予算に限りがあるため、ケアマネージャーは可能なかぎるコストの低いのサービスを購入することになり、この段階で例えば自治体と民間業者のホームヘルプの価格が競われることになる。

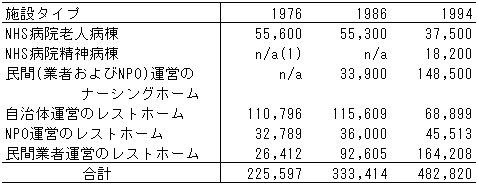

◆施設ケアサービス

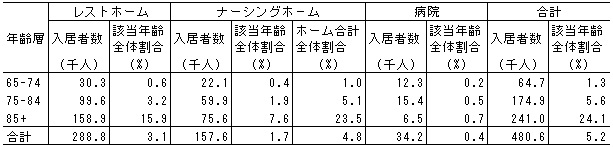

英国の高齢者ホームにはレストホームとナーシングホームという2つのタイプがあり、前者では休息、後者では医療ケアが提供される。どちらのタイプも集合住宅の形式をとるところが多い。

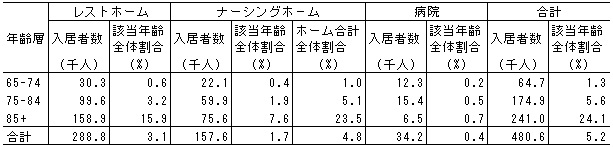

これらの長期ケアベッドの総数は1994年で48万床を超えており、75歳以上千人当たり144.2床、85歳以上千人当たりでは558.8床となる。また、1995年の入居者数の推計では、2つのタイプのホーム合わせて65歳以上人口の4.8%が施設入居となっており、その割合は年齢とともに増え、85歳以上では病院も含めて4人に1人が施設入居となっている。

入居施設への入居者数および病院への入院者数の推計

入居施設への入居者数および病院への入院者数の推計

第四章 英国の高齢化とNPOの活動

第五章 日本における政策提言

参考文献

Last Update: 2015/2/5

© 2014 Matsutani Takuya. All rights reserved.

出典:総務省統計局 「高齢者の人口」

出典:総務省統計局 「高齢者の人口」 出典:医療介護CBニュース

出典:医療介護CBニュース 英国人口の将来推計 2001-2061(基準値:1996年) 出典:日本財団図書館

英国人口の将来推計 2001-2061(基準値:1996年) 出典:日本財団図書館 英国の高齢者人口の将来推計 2001-2061(基準値:1996年)

英国の高齢者人口の将来推計 2001-2061(基準値:1996年) 合計特殊出生率(1995年100とした場合の指数)

合計特殊出生率(1995年100とした場合の指数) インフォーマルケアにおける介護者の特性

インフォーマルケアにおける介護者の特性 入居施設への入居者数および病院への入院者数の推計

入居施設への入居者数および病院への入院者数の推計