都市の環境政策

ーエコシティの推進ー

政策科学ゼミナール

社会科学部 2年

緑川菜月

研究動機

私の出身小学校では私が卒業してすぐ校庭が緑化政策により天然芝となった。私は学校などの公共施設においても緑化の政策が行われることをより身近なところで知った。これは、東京都が推進する政策の一つであり、都市部における環境政策のひとつである。また、東京都ではヒートアイランド現象などによりこのような緑化などの環境政策に力を入れていることを知った。

さらに持続可能な経済社会システムを実現するには実際に人が多く住んでいる都市の環境政策は必要不可欠である。また、私が住んでいる身近なところに環境を守るシステムがあったとしても私たちがそのシステムが利用されており効果があることを知らなければ、更なる環境問題への取り組みを促すことは見込めない。それゆえ、私たちが暮らしているまちから環境を守る取り組みを住民に広めながら都市の環境政策を進めていくことが重要なのではないかと考えた。

章立て

- 第一章 エコシティ政策の政策過程

- 第二章 主要都市におけるエコシティ政策

- 第三章 地方におけるエコシティ政策

- 第四章 海外のエコシティ政策

- 第五章 エコシティ推進の課題

- 第六章 政策提言

概要

- 第一章

具体的事例を提示しながら、エコシティが提言されるまでのプロセスを調べる。国レベルでの課題となり政策が立案されたプロセスを明らかにする。どんな事件や課題、報道があり、政府の誰がアクターとなって、政策アクティビストとなってこの政策を立案し、推進し、なぜ政治的に可能となったのか、順序立てて調べる。

- 第二章

横浜市や富山市等における日本の比較的人口の多い主要都市における具体化事例を調べる。また、その都市における特徴や大都市でエコシティ政策を行うメリットやデメリットについて考察する。

- 第三章

日本で行われている地域の特色を生かしたエコシティ政策についての事例を調べる。地方でも成功している事例をいくつか取り上げ、地方でできる政策、地方だからこそできる政策について検討する。

- 第四章

海外で成功している既存の都市から発展したエコシティを取り上げる。欧州等では日本より環境対策が進んでおり、町の一部の地域だけではなく、町全体で取り組んでいる場合も多い。そして、町を新たに作り上げるのではなく、環境政策とともに町が発展していった事例が非常に多く、日本の町に参考となる事例がないか調べる。

- 第五章

さまざまな事例を調べる中で見えてきたエコシティを推進するうえでの課題を取り上げ、第六章の政策提言につなげる。

- 第六章

日本のエコシティ政策が進まない地域で取り入れることが出来る政策はないか検討し、政策提言をする。

第一章 具体的事例から学ぶエコシティの政策過程

エコシティは主に都市の大きさから、大都市、地方中心都市、小規市町村の3つに分けられる。そこで小規模市町村においてエコシティ政策を推進している北海道上川郡下川町の事例を紹介したい。

右画像出典:北海道白地図より

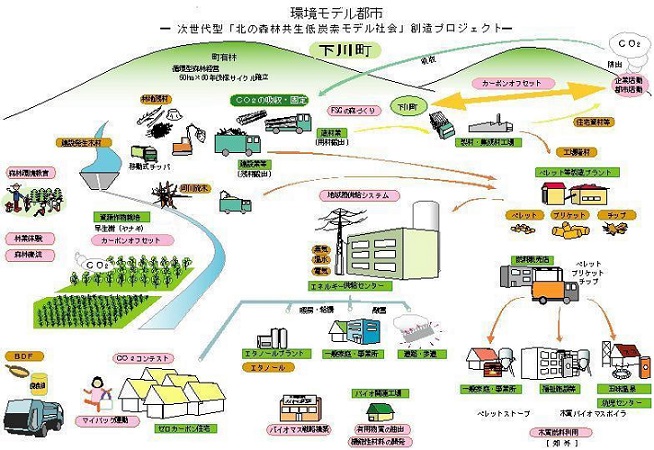

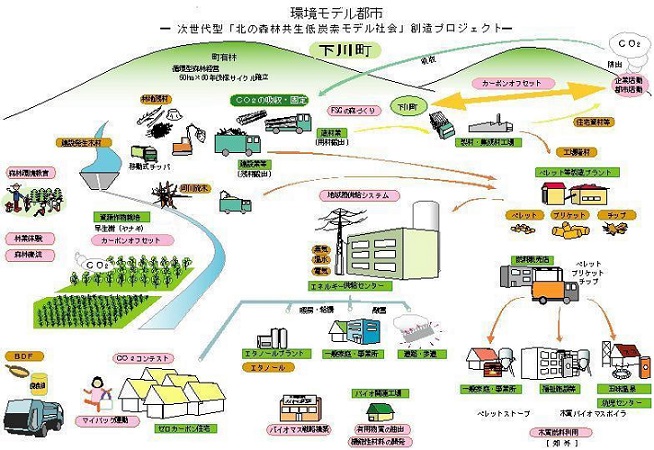

北海道上川郡下川町(かみかわぐんしもかわちょう)は環境モデル都市に指定されており、「次世代型『北の森林共生低炭素モデル社会』創造」を目指してエコシティを推進している。町の面積の約90%が森林であり、森林を継続的に整備しながら資源をリサイクルさせながら、持続可能な森林経営のために雇用の確保と木材等の林産物の供給も行っている。

下川町では廃棄物を出さないゼロエミッションの木材利用システムを取り入れている。木材を加工する際に出る副産物は木質バイオマスとして町内の施設のエネルギーに利用されている。

平成16(2004)年度に、町内の温泉施設に木質バイオマスボイラーが北海道で初めて導入され、その後幼児センター、農業施設などにも導入された。さきほども既述したように、原料は町内の木材加工工場で排出される副産物を使用している。

さらに製材工場等における木材の乾燥や暖房、農業用ハウス等における民間事業者への木質バイオマスボイラーの導入を促進し、二酸化炭素の削減を目的として、地域暖房の利用が難しい小規模の公共施設や住宅等にもペレットストーブの普及を促している。

左画像出典:環境モデル都市の取り組み

役場周辺の消防所、公民館、福祉センターの3つの公共施設と役場を一つの森林バイオマスボイラーでつないで、地域で一貫した暖房用の熱を供給している。

また、施設に必要な原料確保に向け、木質原料の製造・保管施設を整備し、原料には、木質バイオマスに加えて林地に放置されるような枝葉や流木などの利用されていない資源を活用している。さらに町の高齢者複合施設であるあけぼの園には森林バイオマスボイラーを設置して施設内の暖房用の熱を供給している。

積雪が多く、寒さの厳しい北海道では、暖房に使用する際におけるエネルギーとして化石燃料に依存する傾向が強いために、二酸化炭素排出量が多く、家庭部門における二酸化炭素の排出割合は、全国と比較しても非常に高い数値である。

そうした中で、大幅な二酸化炭素を削減するため、地球温暖化対策として効果のある木質バイオマス燃料による地域熱供給システム(地域暖房)の整備を実施しているのである。また、木質バイオマスの集積基地として、木質原料製造施設を設置しておりさらなるエコシティの推進が見込まれる。

出典:環境モデル都市下川町の取り組みについて

このように下川町がエコシティとして取り組みは地球サミットが始まりである。平成4(1992)年6月の地球サミット、平成5(1993)年の環境基本法の国会審議などを発端として、環境問題に対する関心は内外ともに高まった。そして環境に対する関心が高まるにつれて進められてきた各分野の行政も、政策の転換を迫られた。

また、「健全で恵み豊かな環境は、人間活動の基盤として欠くことのできないものであり、限りある地球資源としての環境を将来にわたって維持しながら持続可能な経済と社会システムを構築していくことの重要性」が、人類共通の認識として定着したのである。

そうした中で、平成6(1994)年1月に建設省(当時)が発表した「環境政策大綱」においてエコシティという言葉が使われた。

環境と共生した都市づくりを推進するため、モデル都市を選定し、環境負荷

の軽減、自然との共生及びアメニティの創出を図った質の高い都市環境の形成を目指した都市環境計画を策定し、それに基づき、省エネルギー、リサイクル、適切な水循環等各種の先導的な環境保全・創造施策や技術を導入しつつ、モデル的、先導的に都市環境整備を推進する。

その内容は環境に対する整備の効果を視覚的に示すことで国民の理解を促すことを目的として、質の高い都市環境を維持し、都市環境計画に基づいた省エネルギー、リサイクル、適切な水循環等を整備するものとしている。

環境基本法6〜9条では国、地方公共団体、事業者、国民の責務を定めている。そうした点では、環境政策の対象は様々な分野にまたがっているため,その主体も多様な省庁や各レベルの地方自治体に及んでいるということができる。

環境政策では個別の問題に対して具体的な対策をとることが必要であり、多様な問題の関連性を考慮した連携が不可欠である。こうした観点からすると,エコシティは環境政策を具体化するための一つの例であり、都市における総合的な施策である。

こうした環境基本法に基づき、国、省庁、地方公共団体、事業者はエコシティを推進している。

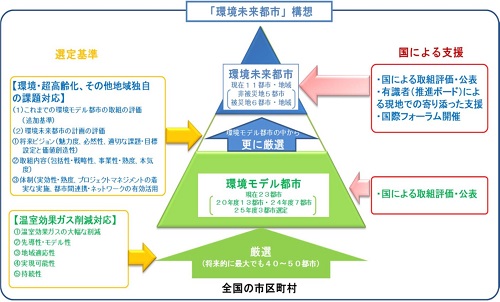

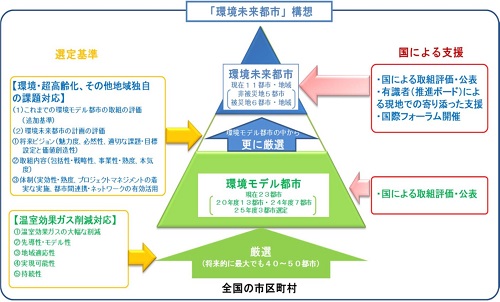

国としては平成20(2008)年に福田康夫内閣総理大臣の施政方針演説で低炭素社会の転換についての姿勢が示された。ライフスタイル、都市や交通のあり方など社会の仕組みを根本から変えていく必要があるとして、自治体と連携し、温室効果ガスの大幅な削減など、高い目標を掲げ、先駆的な取組にチャレンジする「環境モデル都市」の選定について記者発表が行われた。そして基準を満たしている大都市では横浜市、北九州市、地方中心都市では帯広市、富山市、小規模市町村では水俣市、そして上記で紹介した下川町の6団体が選ばれた。さらに平成25年(2013年)には「環境モデル都市」からより高いレベルの持続可能な社会を目指す「環境未来都市」が選ばれた。

平成20年度選定都市

下川町(北海道)、帯広市(北海道)、千代田区(東京都)、横浜市(神奈川県)、飯田市(長野県)、富山市(富山県)、豊田市(愛知県)、京都市(京都府)、堺市(大阪府)、梼原町(高知県)、北九州市(福岡県)、水俣市(熊本県)、宮古島市(沖縄県)

平成24年度選定都市

新潟市(新潟県)、つくば市(茨城県)、御嵩町(岐阜県)、尼崎市(兵庫県)、神戸市(兵庫県)、西粟倉村(岡山県)、松山市(愛媛県)

平成25年度選定都市

ニセコ町(北海道)、生駒市(奈良県)、小国町(熊本県)

出典:首相官邸地域活性化統合本部会合ホームページ

環境モデル都市・環境未来都市制度概要

国土交通省ではこのようなエコシティ整備には、民間の主体的な取り組みも重要であるとしており、そのためのインセンティブとして融資制度や税制上の特例措置が設けている。エコビル整備事業として屋上緑化施設を備えるなど良好な都市環境の保全や創出への適切な配慮がなされている建造物に対しては融資が行われたり、廃棄物焼却灰等の建設資材への再利用及び屋上緑化、壁面緑化等の新たな都市内緑化の推進に関する新技術の研究開発に対する融資が行われている。

また税制上の特例措置としては都市排熱利用型ヒートポンプ施設及び熱交換器施設の整備に対しては、所得税及び法人税について、取得価額の30/100の特別償却又は7/100の税額控除が認められている。

また、環境省は次の3つの政策を重点的に行なっている。

1つめは省エネ建築である。これは躯体の断熱性や建築設備の効率性などの省エネルギー性能の高い住宅・建築物の普及を促し、省エネ機器の導入や再生可能エネルギー利用の促進との連携を図りつつ、住宅・建築物における省エネルギーの促進することである。

2つめは透水性舗装である。これは道路路面に降った雨水を舗装内の隙間から地中へ還元する機能を持った舗装のことである。地下水として直下の地中に浸透させることで、排水路などの負荷を軽減することができ、空隙(くうげき)が大きく蓄熱性が小さいため、都心部のヒートアイランド現象の緩和に効果がある。

そして3つ目は緑化である。これは屋上緑化や壁面緑化、そして公園緑地を設けたりすることである。私たちが最も目に見える形で身近に感じることができる環境対策でもある。

自治体としてエコシティ政策の一環としてコンパクトシティを推進する場合も多く、環境モデル都市に選ばれた富山市、北九州市、神戸市ではコンパクトシティを推進することで環境に配慮した都市を実現するとしている。

ここで示している「コンパクトシティ」とは、「都市的土地利用の郊外への拡大を抑制すると同時に中心市街地の活性化が図られた、生活に必要な諸機能が近接した効率的で持続可能な都市、もしくはそれを目指した都市政策」のことである。こうしたまちづくり支援のため、国土交通省では都市機能の近接化による歩いて暮らせる集約型まちづくりの実現に向け、拡散した都市機能を集約させて、生活圏の再構築を進めていくことを目指している。医療施設、社会福祉施設、教育文化施設等の都市の核となる施設の集約地域への移転や、移転跡地の都市的土地利用からの転換を促進する支援制度を平成25(2013)年度に創設し、平成26(2014)年8月の改正都市再生特別措置法の施行に合わせて、立地適正化計画制度を支援の対象に追加している。

そのような規則も何もなく都市が拡大すれば、通勤や物資の移動距離も長くなりエネルギーの消費も大きくなる。コンパクトシティを推進して移動そのものの需要抑制や自動車依存からの脱却、土地利用の効率化を図ることにより、環境負荷の低い都市の実現が望まれる。さらに、豊かな自然や農地との共存、エネルギー効率のよい都市構造を目指して、環境に配慮した都市を目指している。

第二章 主要都市におけるエコシティ政策

・富山市の事例

富山市は「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」を軸として、人と地球環境に優しいまちづくりを進めている。「鉄軌道をはじめとする公共交通が活性化され、その沿線に居住・商業文化等の諸機能を集積することにより公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトシティ」を目指す政策を行っている。こうした事業が認められ、平成20年度に、全国で13の「環境モデル都市」の1都市に選定され、さらに平成23年度には、全国で11の「環境未来都市」の1都市に選定されている。

富山市の特徴は公共交通機関の活性化を図ることにより公共交通の利用促進を推進し、家庭用の自動車などから排出される温室効果ガスの削減に取り組んでいるということである。

富山市の特徴は公共交通機関の活性化を図ることにより公共交通の利用促進を推進し、家庭用の自動車などから排出される温室効果ガスの削減に取り組んでいるということである。

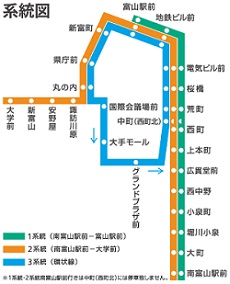

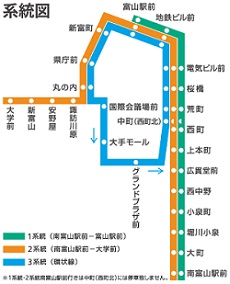

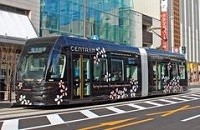

富山市内には富山都心線と呼ばれる市内を一周する環状線の路面電車が走行している。この路面電車はまた、自動車から排出される二酸化炭素の量の削減を図るために、公共交通そのものの魅力を高めることと、公共交通沿線に居住地と目的地を配置することを目的として平成21年12月に開業した。平成30年までには駅北側にある富山ライトレールの軌道を南側の市内路面電車軌道に接続し、路面電車の南北一体化を図って目的地と居住地を結び、さらなる路面電車のネットワークを構築を目指すとしている。

富山市内には富山都心線と呼ばれる市内を一周する環状線の路面電車が走行している。この路面電車はまた、自動車から排出される二酸化炭素の量の削減を図るために、公共交通そのものの魅力を高めることと、公共交通沿線に居住地と目的地を配置することを目的として平成21年12月に開業した。平成30年までには駅北側にある富山ライトレールの軌道を南側の市内路面電車軌道に接続し、路面電車の南北一体化を図って目的地と居住地を結び、さらなる路面電車のネットワークを構築を目指すとしている。

富山国際会議場、富山市民プラザ等の交流施設へのアクセス、富山城址公園や大手モールや集客施設へのアクセス性を考え、分かりやすいように反時計回りの片方向循環運行として約20分間隔、日中は約10分間隔としている。

路面電車だけではなく、自転車市民共同利用システム、通称「アヴィレ」も市民の足として利用されている。これは民間事業者が運営しているものだが、中心市街地エリア内での短時間の利用を想定したレンタルサイクル事業である。フランスのパリで利用されているレンタルサイクルシステムである「ヴェリブ」をモデルとしたもので、富山市内電車環状線の沿線付近などの中心市街地に、15箇所の専用ステーションと135台の専用自転車が設置されている。何回レンタルしても最初の30分は利用料は無料である。

路面電車だけではなく、自転車市民共同利用システム、通称「アヴィレ」も市民の足として利用されている。これは民間事業者が運営しているものだが、中心市街地エリア内での短時間の利用を想定したレンタルサイクル事業である。フランスのパリで利用されているレンタルサイクルシステムである「ヴェリブ」をモデルとしたもので、富山市内電車環状線の沿線付近などの中心市街地に、15箇所の専用ステーションと135台の専用自転車が設置されている。何回レンタルしても最初の30分は利用料は無料である。

富山ライトレールのパスカと呼ばれるICカードも利用できるシステムにより、公共交通機関とレンタルサイクルシステムを組み合わせて相互利用できるなど、中心市街地での移動が便利であり、近距離を移動する際に自動車を利用する人が減ることで、二酸化炭素排出量の削減も目指している。

路面電車で遠距離の移動、レンタルサイクルで近距離の移動が可能になり、この二つを相互利用して利用者が増えることで、さらなる家庭用自動車による二酸化炭素排出量削減が見込まれる。

一方で、主要都市におけるコンパクト・シティ政策は環境面以外で以下のようなデメリットも考えられている。

- コンパクトシティ政策を推進するために新たな公共投資を行い借金を増やしてしまい、逆に財船破綻を引き寄せる可能性がある

- 公共交通機関を整備してもそれが十分に利用されるかどうか分からない

- 合併市町村では旧市町村それぞれに市街地が存在し、そこには一定の都市機能の集積があると考えられるが、コンパクトシティ推進のため逆にそういった旧市街地は衰退していくことも考えられる

- 持続できる郊外の地域を切り捨てることも出来ず、だからといって郊外を切り捨てなければすでに造ってしまったインフラの維持管理費用はあまり減らない

以上のようなデメリットもはらんでいて、日本のコンパクトシティ推進には課題があると言える。

・横浜市の事例

横浜市も富山市と同じく「環境未来都市」に選定された都市であり、「ひと・もの・ことがつながり、うごき、時代に先駆ける価値を生み出す『みなと』」をテーマにエコシティ推進に取り組んでいる。

横浜市も富山市と同じように環境に配慮した公共交通機関が発達しており、横浜市と日産自動車が協力して電気自動車のカーシェアリング、コミュニティサイクルのレンタルやセグウェイ等の導入が見込まれて、実証実験などが行われている。

横浜市は大都市であるが、横浜市の水源林である山梨県南都留郡道志村と友好・交流協定が結ばれており、道志村の未利用エネルギーを横浜市で活用するという取り組みが行われている。脱温暖化地域モデルの構築を目指して、「大都市・農山村連携モデル」としている。道志村からの未利用エネルギーとして、建築材料や暖房用燃料等を横浜市で利用しようという取り組みも行われている。さらに、地域を限定せず、国内の森林の管理をする際に発生する枝葉や木質ペレット・チップや間伐材の燃料としての利用などバイオマス資源としての活用を検討している。

また、環境モデル都市に選定された長野県飯田市との連携も強化し、太陽光発電の普及方策の情報共有、共同制作提案を行っているところである。「おひさま進歩エネルギー」という事業者を通じて交流を行い、再生エネルギーのさらなる活用を目指している。

脱温暖化連合の結成をめざして全国50自治体との連携拡大を見込んでおり、さらなる再生可能エネルギーの活用が望まれるところである。

第三章 地方におけるエコシティ政策

・熊本県小国町の事例

熊本県阿蘇郡小国町は人口7,724人(2014年12月1日現在)の小さな町であるが、平成25年度に環境モデル都市に選定された。

小国町では熊本県の自治体ではじめて急速充電と普通充電の両方を備えた電気自動車の充電ステーションを道の駅「ゆうステーション」に整備しており、平成24年度は一か月平均60台が利用しており、さらに行楽シーズンにおいては100台超の利用となっている。

また、平成22年度から乗合タクシーが開始された。この乗合タクシーにより更なる低炭素社会の実現が可能となる。また、この乗合タクシーによって、高齢化率が高くなっている小集落と市街地を結び、一日に主要幹線のみの数本程度の運行にとどまっている路線バスを補う新たな交通として町民に利用されてきている。利用者は運行開始の平成22年から平成24年までの間に一か月211人の利用から5,353人と大きく増加している。

今後は町内の充電ステーションを活かしてタクシーに電気自動車を用いるなどして二酸化炭素排出量を削減しようとしている。

小国町では同じ環境モデル都市である福岡県北九州市と連携をして、地球温暖化対策のための「CO2削減キャンペーン」を平成27年3月31日までの期間限定で実施している。この事業は「地球温暖化対策として北九州市が実施する対象事業に参加した北九州市民や市内事業所に勤めている人」(小国町HPより)を対象として、小国町にエコ活動をしに来てもらおうという取り組みである。北九州市で実施した「省エネ王コンテスト」や「まちなか避暑地」等の事業に参加するとエコマネーが入手でき、このエコマネーを利用すると小国町で宿泊料の割引が受けられるという仕組みである。

また、北九州市の子供にも都会では体験できない小国杉伐採見学や木工体験地熱乾燥施設見学や製材所見学枝打ち体験等が提供されており、このように地方と主要都市の連携も進んできている。

第四章 海外のエコシティ政策

第五章 エコシティ推進の課題

第六章 政策提言

参考文献

- 進土五十八著(2008)『ボランティア時代の緑のまちづくり』東京農業大学出版会

- 座長・尾島俊雄監修クールシティ・エコシティ普及促進勉強会編著(2010)『THE COOL CITY 脱ヒートアイランド戦略 緑水風を生かした建築・都市計画』 建築技術

- 仙田満・佐藤滋編著(2010)『都市環境デザイン論』財団法人放送大学教育振興会

- 首相官邸地域活性化統合本部会合 環境モデル都市・環境未来都市ホームページ URL=http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/(2014.12.1最終アクセス)

- 環境未来都市 環境モデル都市"FutureCity"Initiative URL=http://future-city.jp/(2014.11.24最終アクセス)

- 下川町ホームページ「環境モデル都市下川町の取り組みについて」 URL=http://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/kankyou/kankyoucity/torikumi.html(2014.12.1最終アクセス)

- 国土交通省ホームページ「集約都市(コンパクトシティ)形成支援事業について」 URL=http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000054.html(2014.12.8最終アクセス)

- 富山市ホームページ「人と環境に優しいまち」 URL=http://www.city.toyama.toyama.jp/special/eco.html(2015.1.12最終アクセス)

- 富山市国外向け総合サイト「特色ある施策」 URL=http://visit-toyama.com/jp/list.php?gid=24(2015.1.12最終アクセス)

- 横浜市 温暖化対策総括本部 環境モデル都市 URL=http://www.city.yokohama.lg.jp/ondan/model/(2015.1.17最終アクセス)

- 熊本県小国町環境モデル都市提案書 URL=http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/upload/131108%20proposal/07_oguni_reference.pdf#search='%E5%B0%8F%E5%9B%BD%E7%94%BA+%E7%86%8A%E6%9C%AC+%E7%92%B0%E5%A2%83'(2015.1.17最終アクセス)

- 小国町ホームページ 環境モデル都市 CO2削減キャンペーン URL=http://www.aso-oguni.com/kankou/kankyoco2.html(2015.1.17最終アクセス)

- 北九州市ホームページ 「環境モデル都市」北九州市・小国町(熊本県)連携事業 URL=http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/00200104.html(2015.1.17最終アクセス)

- 平野雅之「地方都市のコンパクトシティ化が動き出した〜国が目指す将来の都市像とは〜:HOME'S PRESS」 URL=http://www.homes.co.jp/cont/press/buy/buy_00147/(2015.1.24最終アクセス)

- 内閣府ホームページ 地域経済 2012 第3章 第3節 コンパクトシティの形成へ向けて URL=http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr12/chr120303.html(2015.1.17最終アクセス)

- 土居利光(2012)「東京の環境政策とエコシティ化」,地学雑誌 URL=https://www.jstage.jst.go.jp/article/jgeography/123/4/123_123.516/_pdf(2015.2.5最終アクセス)

- 環境政策大綱 建設省 平成六年一月 目次 URL=http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/envi/epomoc.htm(2015.2.5最終アクセス)

- エコシティづくりを進めるために URL=http://www.mlit.go.jp/crd/city/eco/eco012.html(2015.2.5最終アクセス)

Last Update:2015/2/5

© 2014 Natsuki Midorikawa. All rights reserved.

富山市の特徴は公共交通機関の活性化を図ることにより公共交通の利用促進を推進し、家庭用の自動車などから排出される温室効果ガスの削減に取り組んでいるということである。

富山市の特徴は公共交通機関の活性化を図ることにより公共交通の利用促進を推進し、家庭用の自動車などから排出される温室効果ガスの削減に取り組んでいるということである。

富山市内には富山都心線と呼ばれる市内を一周する環状線の路面電車が走行している。この路面電車はまた、自動車から排出される二酸化炭素の量の削減を図るために、公共交通そのものの魅力を高めることと、公共交通沿線に居住地と目的地を配置することを目的として平成21年12月に開業した。平成30年までには駅北側にある富山ライトレールの軌道を南側の市内路面電車軌道に接続し、路面電車の南北一体化を図って目的地と居住地を結び、さらなる路面電車のネットワークを構築を目指すとしている。

富山市内には富山都心線と呼ばれる市内を一周する環状線の路面電車が走行している。この路面電車はまた、自動車から排出される二酸化炭素の量の削減を図るために、公共交通そのものの魅力を高めることと、公共交通沿線に居住地と目的地を配置することを目的として平成21年12月に開業した。平成30年までには駅北側にある富山ライトレールの軌道を南側の市内路面電車軌道に接続し、路面電車の南北一体化を図って目的地と居住地を結び、さらなる路面電車のネットワークを構築を目指すとしている。 路面電車だけではなく、自転車市民共同利用システム、通称「アヴィレ」も市民の足として利用されている。これは民間事業者が運営しているものだが、中心市街地エリア内での短時間の利用を想定したレンタルサイクル事業である。フランスのパリで利用されているレンタルサイクルシステムである「ヴェリブ」をモデルとしたもので、富山市内電車環状線の沿線付近などの中心市街地に、15箇所の専用ステーションと135台の専用自転車が設置されている。何回レンタルしても最初の30分は利用料は無料である。

路面電車だけではなく、自転車市民共同利用システム、通称「アヴィレ」も市民の足として利用されている。これは民間事業者が運営しているものだが、中心市街地エリア内での短時間の利用を想定したレンタルサイクル事業である。フランスのパリで利用されているレンタルサイクルシステムである「ヴェリブ」をモデルとしたもので、富山市内電車環状線の沿線付近などの中心市街地に、15箇所の専用ステーションと135台の専用自転車が設置されている。何回レンタルしても最初の30分は利用料は無料である。