定年が間近に迫る両親の話や近隣で同年代の方の様子を見聞きする中で、今の日本においては定年を迎えたからといって、仕事をまったくしない生活をおくるわけにはいかない現状を痛感している。

特に昨今の年金制度改革によって年金受給年齢の支給額の減少と時期の修正、増税による物価の上昇、親の介護費の負担などが働き続けざるを得ない事態をより深刻にしている。

また、この問題は当事者である高齢者のみならず、若者世代である我々の将来の問題としても受け止めなければならないので、定年を迎えた後の雇用をいかに増やし、マッチングさせていくのかを、その後の生きがいなどに関連づけて研究していきたい。

2-1 高齢者の就業状況や意識

図1 平成22年「高齢者の雇用、就業の実態に関する調査」より引用

図1 平成22年「高齢者の雇用、就業の実態に関する調査」より引用

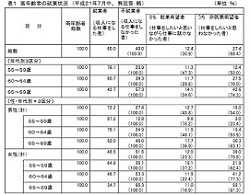

図1から読み取れるように、55 歳〜69 歳までの高齢者のうち、就業している者は 60.0%で、男性が 72.2%、女性が 48.5%となっている。年齢別で見ると、60〜64 歳は 60.7%、65〜69 歳は 42.7%で、男性では 60〜64 歳が 75.1%、65〜69 歳が 52.0%、女性では 60〜64 歳が 46.7%、65〜69 歳が 34.7%となっている。

一方、就業していない者は、60〜64 歳は 39.3%、65〜69 歳は 57.3%で、男性では 60〜64 歳が 24.9%、65〜69 歳が 48.0%、女性では 60〜64 歳が 53.3%、65〜69 歳が 65.3%となっている。

また、就業していない者のうち、就業を希望する者の割合は、男性が 45.8%、女性が 23.3%で、年齢別に見ると、男性の 60〜64 歳は 46.1%、65〜69 歳は 36.9%、女性の 60〜64 歳は 22.4%、65〜69 歳は 16.9%となっている。さらに、就業者と就業希望者の割合を合わせると日本の高齢者の就業意欲は男性において65〜69歳でも約7割と非常に高い数字になっている。

図2 平成20年 内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」より引用

図2 平成20年 内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」より引用

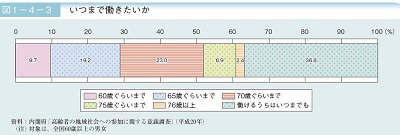

また、図2によると、高齢者の退職希望年齢において65歳までに退職したいと考える人は3割にも満たず、残りの約7割の人は「70歳以降まで」または「働けるうちはいつまでも」働きたいと考えており、定年を迎えてもなお生涯を通して現役であろうとする意欲がうかがえる。

図3 平成22年「高齢者の雇用、就業の実態に関する調査」より引用

図3 平成22年「高齢者の雇用、就業の実態に関する調査」より引用

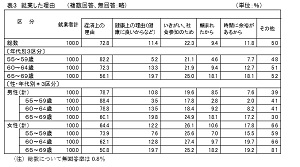

図3の高齢で働く人々に仕事をしている理由の調査によると、「経済上の理由」が最も多く 男性では78.7%、女性では64.4%、次いで「いきがい、社会参加」が男性で19.6%、女性で12.2%「時間に余裕」が男性で7.6%、女性で17.8%「健康上の理由」が男性で 10.8%、女性で12.2%となっている。男性では多い順に「経済上の理由」、「いきがい、社会参加」、「健康上 の理由」となっており、女性では多い順に「経済上の理由」、「いきがい、社会参加」、「時間に余裕」となっている。

年齢別に見ると、「経済上の理由」は男女ともに年齢階級が高くなるほどその割合は減少する一方、「健康上の理由」及び「頼まれたから」は、年齢階級が高くなるほどそれぞれ割合が男女ともに増加している。「いきがい、社会参加」及び「時間に余裕」は、男性では年齢階級が高くなるほどその割合が増加しているが、女性では相対的に横ばいに近い。また、「経済上の理由」の具体的な理由を見ると、各年齢別で、男女いずれも「自分と家族の生活を維持」の割合が最も多くなっている。

本来、定年後の高齢者の生活の支えになる年金の面から見ると、サラリーマンなどが加入する厚生年金の支給開始年齢が、制度発足当時は55歳であったものの、現在、定額の部分が65歳まで引き上げられ、比例報酬部分の支給年齢も2025年までに段階的に65歳に引き上げられることになり、また、その額も徐々に減少を続けていくとともに、生涯現役の流れの中で、受給開始年齢もどんどん後退していくだろう。

このように、定年によって仕事を退職する年齢と年金が支給される年齢は必ずしも一致せず、定年退職後に無収入かつ無年金となる恐れがあるために、定年後の高齢者の生活は必ずしも「悠々自適」というものではなく、増税や親の介護負担、養育費などといった経済上の必要から働かざるを得ないという面が大きい。

2-2 高齢者の就業支援に関する政策

高年齢者雇用安定法とは

正式には「高年齢者等の雇用の安定に関する法律」をいう。 1960年代の高度成長にもかかわらず中高年の雇用・失業情勢は良好とならなかったことから,総合的な施策で雇用の場を確保するために「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」 (昭和 46年法律第 68号) が制定された。(コトバンクより)

また、雇用対策法とも連動し、高年齢者の安定した雇用の確保、再就職の促進を通して雇用機会の平等化を促す。

具体的には65歳未満の定年を定める事業主に対して、

図4 平成23年 厚生労働省「就労条件総合調査」より引用

図4 平成23年 厚生労働省「就労条件総合調査」より引用

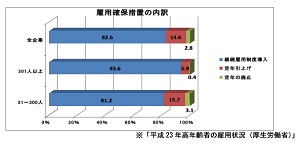

企業によるこの法律の遵守状況は、図4の厚生労働省が発表した「平成23年就労条件総合調査」によると、定年制を定めている企業のうち、雇用確保措置の実施済企業のうち、 ①「定年の制度の廃止」により雇用確保措置を講じている企業は 2.8%(前年度と同程度)、 ②「定年の引上げ」により雇用確保措置を講じている企業は 14.6%(同 0.7 ポイントの上昇)、 ③「継続雇用制度の導入」により雇用確保措置を講じている企業は 82.6%(同 0.7 ポイントの減少)となっており、定年制度により雇用確保措置を講じるよりも、継続雇用制度により雇用確保措置を講じる企業の比率が高い現状がわかる。

これまでの政策過程

第八条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。

第四条の五 事業主は、定年(六十歳以上六十五歳未満のものに限る。)に達した者(次条において「定年到達者」という。)が当該事業主に再び雇用されることを希望するときは、その者が六十五歳に達するまでの間、その者を雇用するように努めなければならない。ただし、職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行つてもなおその者の能力に応じた雇用の機会が得られない場合又は雇用を継続することが著しく困難となつた場合は、この限りでない。

第四条の二 定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、当該定年の引上げ、継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入又は改善その他の当該高年齢者の六十五歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)を講ずるように努めなければならない。

第九条 定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。 一 当該定年の引上げ 二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入 三 当該定年の定めの廃止 2 事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項第二号に掲げる措置を講じたものとみなす

第九条第二項を次のように改める。 2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。 第十条の見出しを「(公表等)」に改め、同条に次の一項を加える。 3 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

*参考 年金の支給年齢について

【55歳⇒60歳】

1954年改正:厚生年金の支給開始年齢を55歳から60歳へ(1957年〜1973年にかけて引き上げ)

【60歳⇒65歳】

1994年改正:厚生年金の定額部分の支援開始年齢を60歳から65歳へ(2001年〜2013年にかけて)

1999年改正:厚生年金の報酬比例部分の支援開始年齢を60 歳から65 歳へ(2013年〜2025年にかけて)

今回の改正案では、65歳定年の義務化が見送られ、再雇用による大幅な労働条件低下を許容する形での、希望者全員の65歳までの継続雇用が政策として採用された。

その結果、65歳まで働きたいという希望は、「再雇用」という形をとることで、かなり現実味を帯びてきた。しかし、現役の時と同じ条件で働けるわけではなく、多くの企業が採用している「再雇用制度」とは、いったん退職してもらい、勤務条件を変更した上で再度契約し、働いてもらうことであり、大方勤務条件は悪くなると考えられる。

また、今回の改正でグループ企業にまで対象者が拡大したといえども、今までの会社を核とした狭い世界でしか動いておらず、大きな視野と流れの中での人材の活用にはまだ至っていないということであるといえる。

さらに、これからも高齢者の雇用政策を検討する際には、雇用と年金の関係は重要な論点であり続け、政策として雇用と年金の接続を重視する傾向は続くとともに、今回は見送られたものの、65歳定年制、将来的には70歳定年制へと向かっていくはずだ。しかし、定年という名のゴールのもとでの雇用安定策は、一度獲得した正規雇用にしがみつけるようにするための政策であり、根本的な解決には至ってないと感じたため、次の章では、国の施設を通した就労について考察していきたい。

3-1 シルバー人材センターとは

自治体による高齢者の再就職支援と聞いてまず最初に思い浮かぶものは「シルバー人材センター」だと思う。よってまずはその立ち位置を確認したい。

シルバー人材センターとは

シルバー人材センター(センター)とは「自主・自立、共働・共助」を理念とし、高年齢者が働くことを通じて生きがいを得ると共に、地域社会の活性化に貢献する組織である。

センターは、原則として市(区)町村単位に置かれており、基本的に都道府県知事の許可を受けた社団法人で、それぞれが独立した運営をしている。

センターは、定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた 「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な就業(その他の軽易な就業とは特別な知識、技能を必要とする就業)」 を提供するともに、ボランティア活動をはじめとするさまざまな社会参加を通じて、 高年齢者の健康で生きがいのある生活の実現と、地域社会の福祉の向上と、活性化に貢献している。(全国シルバー人材センター事業協会HPより抜粋)

3-2 センターの活動内容

請け負う主な仕事の例として

・公民館のような公共施設の管理・駐車場の管理

・福祉・家事援助、交通整理などのサービス分野

・公園の清掃・除草・ポスター貼りなど屋内外の一般作業

・一般事務・受付事務・宛名書きなどの事務分野

・翻訳、学習教室、経理事務などの専門技術事務

・広報の配布、検針・集金など

・ふすま張り、大工工事、植木手入れ、和洋裁など技術を必要とする分野

などが挙げられ、総じて高年者であることを配慮して、危険・有害な仕事は引き受けず、比較的軽易な作業が多いと感じた。

3-3 センターの現状

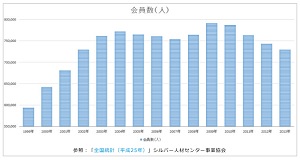

図5 「ジーニアス株式会社」より引用

図5 「ジーニアス株式会社」より引用

シルバー人材センターは、昭和55年(1980年)以来、着々と会員数を伸ばしてきたが、平成16年(2004 年)以降は会員数の減少が顕著となり図5をみても平成 16 年の 772197人をピークに平成24年には743969人まで減っている。高齢者の人口は増え続けているにも関わらず、登録会員数が減少しているというのはシルバー人材センターがうまく機能していないことの証左であり、現代の高齢者のニーズに合っていないことがわかる。

3-4 高齢者のニーズとセンターの実態

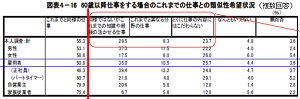

図6 独立行政法人労働政策研究・研修機構「団塊世代の就業生活ビジョン調査結果」より引用

図6 独立行政法人労働政策研究・研修機構「団塊世代の就業生活ビジョン調査結果」より引用

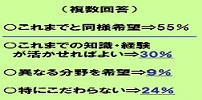

定年後希望する仕事の内容に関する高齢者の意識について、図6によると「これまでと同様を希望」する人が55%、「これまでの知識・経験が活かせればよい」とする人が30%と、合わせて85%の人々が今までの職種と大差ない転職・職種を望んでいる。

しかし、2011年のセンター受注件数の割合を職群別に見ると,一般作業群(除草,草刈,伐採,屋内外清掃等)50.6%,技能群(剪定,襖・障子張替,再生自転車等)23.7%,管理群(駐車場・駐輪場管理,施設管理等)12.5%,サービス群(福祉,家事援助サービス等)6.9%,技術群(自動車運転,まなび教室等)4.9%,事務整理群

(宛名書き,賞状書き等)1.2%,折衝外交群(配達等)0.2%となっており、ニーズに合った仕事は少ない。

また、この会員数減少の背景には第2章で示した、企業に65歳までの雇用延長が義務付けられたことや、高齢者を積極的に雇う企業が増えたことによる減少もあるが、そもそもセンターの事業は営利目的ではなく、収入面よりも生きがいや社会との接点を待たせる意味合いの方が強く、高齢者にとって収入源の確保になるような職種にはつながりにくいという点が大きいようだ。

しかし、必ずしも生活に余裕があって自分の経験を活かしたり、地域社会に貢献できたりすることが目的でよいという高齢者ばかりではない。年金だけで暮らしていけないとなると、収入の確保は必須にもなってくる。今後のさらなる高齢化社会の進行に備え、シルバー人材センターのあり方や事業展開も問われてくるだろう。そしてシルバー人材センターは、これから増加するであろうホワイトカラー出身の高齢者の就業ニーズに適切に応えられるよう、より幅広い就業機会の確保・提供できる体制に変えていかなければならない。

Last Update:2015/1/12

©Otsuka Shutaro. All rights reserved.