研究のながれとしては、静岡県の防災プランの特徴おさえるところからはじめる。そしてそのプラン作りにいたる経緯や、指揮系統をはっきりさせる。また防災のシステムの観点から過去の地震をふりかえり、静岡の防災システムと比較したい。さらに静岡防災センターなどの施設にヒアリングを行い、それらの中から課題を明確にしたい。

駿河湾の海底には、駿河トラフと呼ばれる細長い溝状の地形がある。駿河トラフは、フィリピン海プレートがその北西にある陸側のプレートの下に向かって沈み込むプレート境界だと考えられている。このプレート境界を震源域として、近い将来大規模な地震(マグニチュード8程度)が発生すると考えられており、これが「東海地震」である。

昭和53年(1978年)に、地震を予知し、地震による災害を防止・軽減することを目的とした「大規模地震対策特別措置法」(以下、「大震法」)が施行された。また、平成13年(2001年)には、中央防災会議(議長:内閣総理大臣)の専門調査会において、大震法施行後から20数年の間に得られた地震学の知見や観測成果をすべて取り入れ、それまで想定していた震源域についての見直しが行われた。

ひとたび東海地震が発生すると、その周辺では大変な被害が生じると予想されている。そこで、東海地震の発生によって著しい被害が予想される地域が、大震法第3条第1項により「著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域」(「地震防災対策強化地域」)として指定され、数々の防災対策の強化が図られている。下図の黄色で塗られた領域が、現在の地震防災対策強化地域である(静岡県全域と東京都、神奈川・山梨・長野・岐阜・愛知及び三重の各県にまたがる157市町村、平成24年4月1日現在)。

第二に津波の問題がある。津波は東日本大震災で多くの被害を出したことは記憶に新しい。国が発表した被害想定では津波高が最大で33メートル、浸水域が150平方キロメートルとされている。静岡県の被害が最大となるケースでは、全死者数役114,300人のうち約100,300人が津波によるものだという算出である。こうした津波からいかに県民の命を守るかが静岡県の防災対策の最大の課題と受け止める必要がある。

第三に火災の問題がある。静岡県は県の中で人口に大きく偏りがある。人口密集地においては火災による被害が出ることが予想される。このほかにも、津波火災が東日本大震災で確認されていることから、こちらの延焼拡大についても対策する必要がある。以下が静岡県の人口内訳である。

人口総数 3,765007人 全国10位 (2010年国勢調査)

最後に原子力発電所についてである。東日本大震災でも最終的に最も厄介になったのがこの問題である。静岡県には浜岡原子力発電所があり、東海地震の際には同じようなリスクを負う危険がある。2011年菅直人内閣総理大臣(当時)の要請で現在停止中であるが、再稼働への動きは依然としてあり、中部電力も準備を進めている。浜岡原子力発電に関しては再稼働の是非についても考える必要がある。以下が浜岡原発の位置である。

出典: ザ・サイト

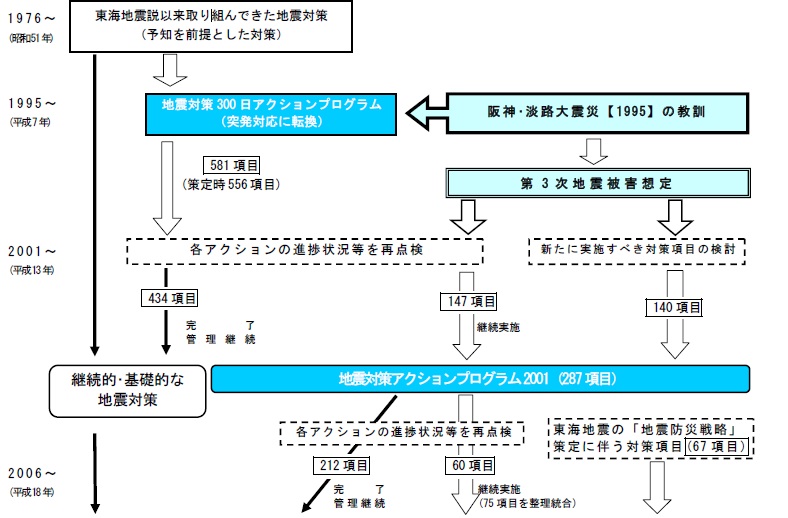

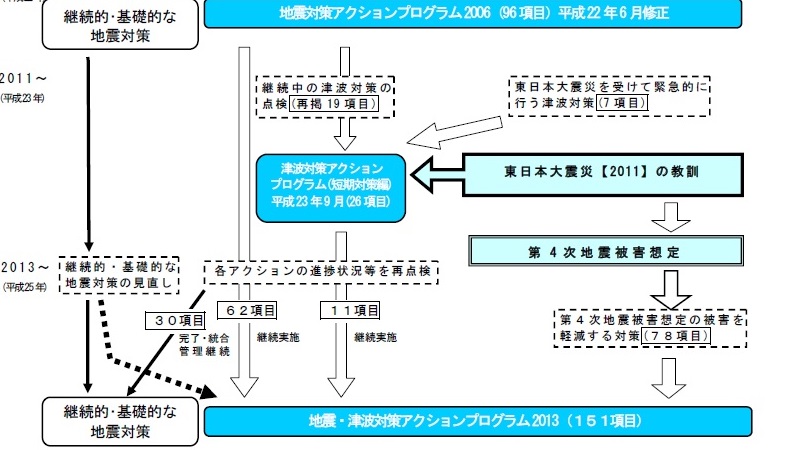

現在の東海地震対策において根幹をなしているのが静岡県地震対策アクションプログラムである。1976年に東海地震説が発表されて以来、静岡県として上記のような流れで対策をすすめてきた。当初は地震予知が最大の地震対策であると考えられていた。しかし、1995年に阪神淡路大震災を受けて、地震予知による防災が最優先課題ではないという見解が強まった。そこで地震が起きることを前提に、いかに突発対応できるかという方針に転換された。そこで生まれたのが静岡県地震対策アクションプログラムである。これは具体的な対策(住宅の耐震化、土砂災害の整備など)を細かく数値目標をだし、期限を決めて目標達成にむけて対策をおこなうというものである。基本目標としては①地震・津波から命を守る②被災後の県民の生活を守る③迅速、かつ着実に復旧、復興を成し遂げるという3点が掲げられている。この目標を達成するために多くの具体的な整備(アクション)が進められている。またこれらのアクションは進捗状況や新たな視点からの対策など複数回点検が行われている。それが2001、2006、2013と分かれている理由である。特に、アクションプログラム2013は東日本大震災の津波の神代な被害を教訓にして津波対策を多く取り込んだものになっている。

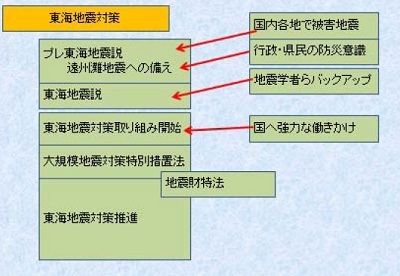

東海地震説が発表されてから1か月後、静岡県庁消防防災課の中に地震対策班がつくられた。班員は学会の中枢にいる地震学者らをまわり、情報収集をした。また、議員予算委員会に参考人として出席し、東井海地震説を肯定した浅田敏教授を自民党県連に招いて講演を依頼するなどして交流をもった。その後、静岡県は浅田教授をはじめ地震予知連会長の萩原氏、力武教授らのアドバイスを受け地震対策を進めていった。このように、静岡県の防災体制をつくりあげる過程として、地方行政のトップが学者の意見を中心に進めていったことがわかる。

しかし防災対策を進めていくうえで、東海地震の規模を考えると地方行政だけでは手におえないという問題点が浮上した。つまり地震対策の一元化が必要であるという結論にいたり、ここから静岡県は国にこれを働きかけを行った。まず山本知事は関東知事会に「地震対策の一元化を国に要望する」ことを緊急提案し採択される。また12群県市が対策連絡協議会をつくり、東海地震の対策について国に働きかけることになった。ところが国ではどの官庁が一元化の親元になるかでもめてしまい、すぐに結論が出なかった(1977年に気象庁が地震予知情報課を新設する)。以下はその状況を伝える静岡新聞の記事である。

出典:静岡新聞 左(1976.11.12) 右(1976.11.10)

左の記事では12都道府県市が対策連絡会議を作ったことを報じる新聞である。関係自治体が初会合を行ったのである。これに加え、東海北陸7県の県議会議長会も国に予知体制の強化、また地震対策における助成の働きかけをしたことが確認される。これらの動きは石橋氏の東海地震説から3か月しか経っておらず、地方の動き出しが大変早かったことがここからわかる。 一方で右の記事では国の対応が遅れている様子がうかがえる。静岡県知事が国に対して地震対策の一元化を要望した際の国の混乱を報じたものである。地震に対してどこが責任を持つのかということで、国土地理院、防災科研、気象庁で激しく対立したことがわかる。この時代は防災対策の根幹は地震予知だという考えが強く、どこにデータを集めて分析するべきかでもめることになった。 このように、地方からの働きかけとは裏腹に、国としての対策が遅れがちになった経緯を読み取ることができる。

また、山本知事は東海地震対策を効果的に行うには地震対策の法律が必要であると考えた。これを全国知事会に提案し、知事会のなかで地震対策特別委員会が作られた。この委員会を中心に地震法の制定に向けて国にはたらきかけることになる。そして1978年4月に衆議院災害対策特別委員会で大規模地震対策特別措置法の審議が始まり、同6月に成立することになった。さらに法律ができても財源がなくては対策が進まないととのことで、財政特例法を求めた。これについては大蔵省がかなり難色を示した。しかし山本知事は直接田中角栄氏の自宅に向かい直談判をするなど強力に働きかけ、ついに1980年、地震対策特例法が成立した。

上記のように、地方行政がまず取り組みがはじまり、国に働きかけることで東海地震対策が推進されてきたことがわかる。

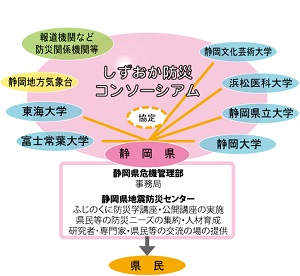

平成20年に、静岡県内における防災教育・研究の振興、防災対策の発展に係る相互の協力を強化するため、県内6大学と静岡県知事との間で協定を締結された。 これが契機となり、6大学に県内防災機関が加わって 県内の防災に携わる研究者や専門家等の多面的な交流・情報発信をはかることを目的に平成21年に4月21日に「しずおか防災コンソーシアム」は設立された。

出典:静岡大学防災総合センター

この地震の被害の特色は7つにわけることができる。

直接的な被害がもっとも大きかったのは家屋の倒壊による圧死もしくは窒息死によるものであった。死者5488人のうち、その77パーセントが建物の倒壊による圧死、窒息死によるものであり、火災による焼死、熱傷が9パーセントであることを厚労省が発表している。また高齢者と下宿している大学生の被害が大きかったことを考えると①②③④⑥はつながっていると考えられる。高齢者や下宿生は古い木造建築に住んでいるケースが多かったということだまた防火対策がきちんとおこなわれていないことが多かったため、火災が急速に広がった要因にもなった。これらのことは家屋の耐震・耐火構造の基準の見直しが求められることになった。一方でこのような大きな地震にも関わらず、耐震構造であった比較的新しい建造物の被害が軽微であったこともわかっている。このことからいかに耐震構造の家を普及させることが必要かがわかってくる。

また、⑤⑦に関してはシステムを事前に整えておくことが必要であることがわかる。⑤に関しては、東海道新幹線、東名高速道路と主要な都市を結ぶ交通網が静岡にはある。被災した際の救助援助においてここの交通が滞ることは避けたい。実際、阪神大震災阪神高速道路の一本脚高架線が600メートルにわたって倒壊した。地震が起こったのが早朝の6時前だったため直接的な被害はそう多くなかったが、あと一時間地震が来るのが遅かったら大きな被害が出たと考えられる。直接的な被害、そして救援による交通網の確保という2つの点で耐震性について考える必要があるであろう。⑦に関しては、行政組織の人間も被災することは当然想定できることである。それにもかかわらず対応ができなかったということは抜本的に被災後の対応について考え直すべきなのではないかと考えられる。