働きやすい環境へ

〜ブラックバイトの事情、事例から考える〜

上沼ゼミ1年

社会科学部2年

鈴木佑弥

(出典:ワンオペ牛丼〜片付け編 http://app-liv.jp/876797409/)

研究動機

これは自分のアルバイトが関係している。自分はアルバイトの中で、働く環境には満足していて、一回一回勤務でやりがいや楽しさも感じている。

一方で職種のチェーン店では、人数不足による過酷な労働状況が取り上げられ、次々に従業員が辞め、ストライキ騒動も起こるという状況があった。

その時に同じ、職種のチェーン店でありながらどうしてこんなに差が出てしまうものなのか疑問に感じた。最近では、ネット上でこのような状況を「ブラックバイト」と呼んだりしている。

アルバイトなのだから、辞めたらいいのではないかという意見もあるが、なかなかそういかない労働環境の構造もあり、そういった面も是正が出来ないのかということにも関心も抱いた。

このブラックバイトがどうして起こってしまうのか、背景や、自分のようなアルバイトにやりがいを感じることが出来るようになるためにはどうしたらいいのかということを調べていきたいなと思ったことが研究の動機である。

研究概要

ブラックバイトって一体どんな風に定義されているのか、ブラックバイトって言われてる事例はどんなものがあるのかっていう概要の簡単な説明。

次に、ブラックバイトが起こってしまう原因の一つにその親元の企業も挙がる。実際自分のバイト先はブラックバイトではないと感じていますが、社員さんの使い方に関しては残業も多々あり、良い環境ではないと感じている。

そこで、親元の会社がブラック企業となってしまっている事情や、背景を研究し、ブラックの現状を把握したいなと思う。

次に、その中で今現在アルバイトにやりがいを感じてる人や、苦痛と感じてる人がどれだけいてやりがいを得るためにはどうしていったらいいか、自分の職場で言えば、力量に応じての昇給制度がある。気持ちの面を含めてで、楽しいと感じることが出来るようになるためにどうしたらいいのかなっていう心理的なものも含めての話をしていく。

似ていますが4つ目としてやりがいを感じて、アルバイターが働きやすいと感じることが出来る地域や企業ごとの取り組みを紹介していこうかなと考えている。

最後に、皆がやりがいを感じ、店が活性化され、過酷労働もないような環境が生まれるようにするための自分なりの結論が導き出せればいいなと感じている。

章立て

- 第1章 ブラックバイトとは

- 第2章 実際に取り上げてられたブラックバイト、企業の事例

- 第3章 関わった政策

- 第4章 働きやすい環境の実現に向けて

- 第5章 政策提言

第1章・・・ブラックバイトとは

ブラックバイトって一体どんな風に定義されているのか、この言葉がどうやって生まれてきたのかという背景を研究し、原因や、ブラック企業の雇用と関連づけて見ていこうと思う。それに対して自分もブラック企業を定義づけて考えてみたいと思う。

第2章・・・実際に取り上げられたブラックバイト、企業の事例

では、実際にどんな事例があげられたのか。先日の「ワンオペ」の例をよく知っていると思うのだが、その「ワンオペ」ってどういうことなのか、その他にも、私たちが知らない企業の間でそういう事例があるのではないかということに迫っていく。

第3章・・・関わる政策

ブラックな現状を打破するための政策としてどういったものがあるのか、一つ例をあげれば、残業代0法案というものがあがった。こういった様々な政策がブラック企業の進行のストップになるのか、またまた滑車がかかってしまうのかという点を見ていこうと思う。

また、どういった労働法や労働行政がブラックバイトを生んでしまっているのかという点についても見ていきたいと思う。

第4章・・・働きやすい環境の実現に向けて

働いてる人が働きやすい環境を作るための、企業独自の取り組みを調べていきたいなと思う。例えば、自分の働いている職場であれば、仕事の出来る範囲に応じて、昇給制度があり、店長との面談の機会も多々あり、従業員に寄り添う気持ちがうかがえる。

また、塚田農場の好評な労働環境など、このようなブラック企業だけではなく、こうした良い会社の事例もあると言ったそういった働きやすい環境を実現させている事例を探っていきたいと思う。

また、大学生やアルバイトに求めるものって一体何かにも焦点を当ててみたいと思う。

第5章・・・政策提言

今までの内容を踏まえた上で、人々が過労などに、苦しまずに、その中でも、企業も平和な会社運営が出来るという状態を作るためには

どうしたらいいかということを政策として提言していきたいなと思う。

第1章 ブラックバイトとは

(1)ブラックバイト

近年、「ブラック企業」という言葉が大衆に認知されるようになっている。そのブラック企業という言葉になぞらえて「ブラックバイト」という言葉も出てきている。

このブラックバイトという言葉、どういうことを指すのかというと、アルバイトで働いてる人が過酷な労働条件の元で働かせてることを指している。

次章で詳しく取り上げるが、例えば、簡単な例を挙げると飲食店でのアルバイトにおいてカウンターの接客から、調理までを一人でやらされる。

9時間働いて休憩が1度もない。サービス残業を強要させられる。テスト前であるために、シフトに入れない旨を伝えるも、考慮してもらえず、働かされる。

他にも、働く形態によって異なった過酷労働の形があるが何点か挙げると以上のようなものがブラックバイトと言える。

日本は基本的に働きすぎという傾向がある。3章でまた詳しく扱うつもりだが、多大な残業を取り締まる法律制度が定められていません。一例として今から書くが、

労働基準法では、労働時間は1日8時間で週40時間までという風に決まっていて、これが原則的な日本の労働規制である。これを破ると労働基準監督署という機関に取り締まられる対象となる。

しかし、この原則にいくつかの例外を加えることで、何時間働いても、ましてや、24時間働いても、違法にならない方法があるのが現状で、一例を出すと「36(さぶろく)協定」というものがある。この36協定を簡単に紹介したいと思う。

◎36協定

この36協定は時間外労働に関する労使協定の一つである。時間外労働を行う時に労働組合と書面による協定を結び、それを労働基準監督署に届け出ることで時間外労働、つまり残業をしても可能になるという制度出来上がっている。

この協定をあまり、理解していない労働者は何もわからず、署名をするなどして、残業が出来る体制が知らぬ間に出来上がっているという現状がある。

この協定の中身に関しては労働基準監督署が介入することはまずない。なので、無限に残業が出来るという状況が作り上げられてしまっている。

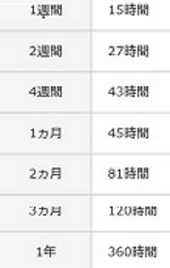

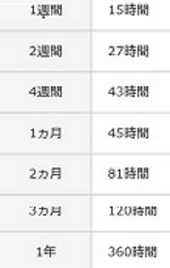

下に示されている図は36協定締結時の残業時間の目安の図になるのですが、これはあくまで目安であって、特例措置を行えば、この目安を越えての残業が認められるというシステムになっており、こうして、残業代が容認される社会構造が出来ている。

【図1】:36協定締結時の残業時間の目安の図

(出典:とっても大事なサブロク協定(36協定)|本当に知ってる?残業代の基礎知識|サービス残業・未払い残業代請求のことなら残業代バンク http://zangyou.org/information/36kyoutei/)

(2)原因

所詮アルバイトであるので、やめればいいじゃないかと思うかもしれないがなかなかそうもいかない背景も多々ある。

その背景についてブラックバイトという言葉を提唱した中京大学の大内裕和教授は3つの理由があると言っている。

一つ目が「経済的困窮」である。親の経済力から考えて、アルバイトをしなければ生活が送れないという学生が増えている。自分の知り合いも自分のアルバイトの給料を半分ほど、親に渡しているという子もいる。

二つ目に「フリーター増加による競争激化」がある。勤務時間に融通の利くフリーターが増えることにより、大学生などの時間に制約のある人材は価値が下がってきている。

なので、今のアルバイトをやめてしまった時に、もう次のアルバイトがないと考える学生も少なくない。

三つ目に挙げられるのが「職場の圧力」で、社員が担っていた責任の重い仕事、例えば、店長がいない時の店長代理の仕事などを任されるようになると

なかなか替えが利かないものであるので、辞めにくいし、会社も辞めさせたくないという現象が起こる。

以上述べた点から、バイトを辞めるということも簡単ではない社会構造が出来ていると考えられる。

(3)非正規労働者と正規労働者

学生のアルバイトの基本は飲食店、塾講師、コンビニの大手チェーン展開している業種で働いてる人が多い。そういった店舗では、店長のみが社員で、他は非正規労働者で店の運営をするということも珍しくない。そうして、非正規労働者に役職を付けて辞めづらい雰囲気を作ってる現状がある。

上で簡単に紹介した36協定も、学生が、労働に関する状況を理解してないというところから、「とりあえず、サインしといて」という感じで何事もないように署名させているということもある。

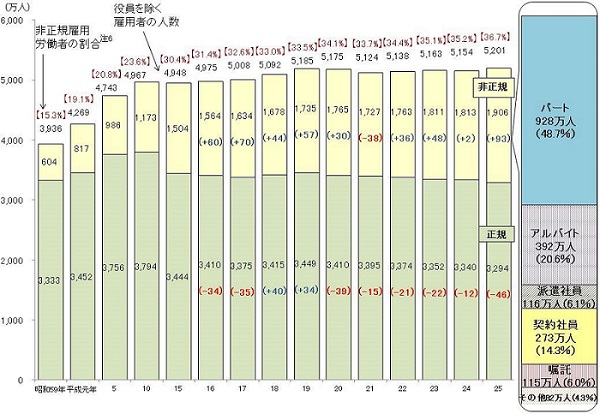

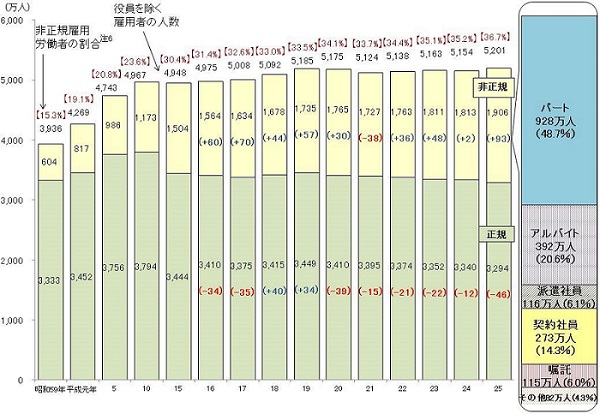

ここで三つ目の「職場の圧力」についてもう少し言及していく。以下の図2は、現状の正規労働者と非正規労働者の割合である。

(図2:【正規雇用と非正規雇用労働者の推移】)

(出典:「非正規雇用」の現状と課題|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046231.html)

図からわかるように、非正規労働者の割合は4割弱にもなっている。これに関しては、親元の社員の契約の仕方とも関わってくることになるのでブラック企業にと関連づけて、見ていくことにする。

第2章 ブラックバイト、企業の事例

この章では実際にあったブラックバイトやブラック企業の事例や事件を、現状こういったことがあるということを認知してもらうために紹介しようと思う。

◎ワンオペ

「ワンオペ」に関して具体的な事例を紹介する。今回問題になったのは、「ワンオペ」と言われるものである。このワンオペについて改めて詳しく説明しようと思う。

このワンオペとはどういうものかというと、お店の切り盛りを一人で行うことである。まず注文を受けるための接客→その注文を受けて調理→調理したものを提供→食後にお会計。この4つの基本的な流れがある。これを一人で行うのがワンオペと言われる問題である。

自分のバイト先を例にとっても、忙しい時間は一人で運営するということはなく、接客を担当する者、調理する者、店舗によっては3人も4人も使って接客をする店舗もある。

2013年の冬にある会社が「牛すき鍋膳」という新メニューを販売したところ寒い冬に安値でボリュームもある温かい食べ物としてこれが大盛況し、同じ業界の他者も翌年2月にこれを真似る形で鍋定食の販売を始めた。

しかし、この鍋定食は準備にすごく時間を使うものであった。ワンオペ制度であったこの会社ののアルバイト従業員はついに耐えられなくなり、辞めるものが続出し、一部店舗では閉店まで追い込まれるところもあった。5月下旬には実際に「ニクの日(29日)」にストライキを起こそうというネット運動も起こったりした。

ある店員は休日もなく、月に勤務時間が400時間を越え、4月には退職せざるを得ない状況まで追い込まれたという。従業員が大量に退職したことで閉店等に追い込まれた店舗では時給を上げて、バイト探しの人々を引き付けようとしたが、それも上手くはいかなかった。そういったお金以上に過酷な労働状況というものみんな嫌うものなのかもしれない。

ワンオペの弊害というのは他のところにも及んでいる。それは深夜営業の時に関してである。食い逃げ客や強盗が来ても、ワンオペであるため、店を離れることが出来ず、追いかけることが出来ないし、強盗へ抵抗することも出来ない。

同じ業界の中での強盗被害の85%をこの会社が占めている。なので、警察がワンオペ廃止を警告したようだが、その時に環境改善とはなっていなかった。それは、一人増やす人件費よりも、強盗に一時的に金を奪われる方が被害が軽いと社長が考えていると思われるからである。

◎「予選」期間

ある気象予報会社について取り上げる。携帯電話のアプリケーションであったり、テレビでの気象予報でも有名な会社で気象庁とも張り合う業界大手企業である。この会社内で起こった過酷労働について簡単に紹介する。

ある男性が気象予報士試験に合格し、面接も突破し、この会社へ入社をした。会社から高い評価を受けたことはきっと間違いない。しかし、この会社では、入社してすぐの間は「予選」という期間を設けていた。入社しての半年を選別期間として、見習いとして、仕事をし、その後に最終的に気象予報士として働けるかを見極めているのである。

この「予選」と呼ばれる期間で長時間労働に従事させても体力的に耐えて、精神的な病気に落ちないかなどを見ているのである。

男性は月に230時間の残業を強いられた。1日換算すると1日に7時間以上である。厚生労働省が定める「過労死ライン」というものがある。この定めるラインを超える残業を日常的に行うと人間最低限の睡眠時間を確保出来ないとされていて、このラインが月80時間である。つまり、軽く越えているのである。予選が終わった10月、耐えきれなかったのかどうかはわからないが彼は自殺をしてしまった。

会社は彼の死後、遺族への謝罪もなく、過労死と認定されてもきちんとした対応を取らなかった。2010年に、遺族が京都地裁に損害賠償請求訴訟を起こすと、マスコミで大きく取り上げられ、会社は態度を一変し、和解を提案し雇用環境改善にも尽力すると返答した。しかし、その後、労働組合が結成されて、会社はこの一件は忘れるようになどと社内で伝えているらしい。

この予選という考え方は現代ではよく見受けられている。就職難という時代を利用し、若者を最初に大量に採用し、その後にふるいにかけていくというもので、ITやアパレル企業などの業界の就職人気企業で見受けられる。

人気企業には毎年優秀な学生がエントリーし、面接を経て採用にたどり着く。その後に、面接だけでは見抜けない部分として、長時間労働に耐えられるかを予選という期間を設けて見ているのである。こういったすさまじい事件や、会社があるということの一例である。

第3章 関わる政策

(1)労働者派遣法改正案

第1章の政府の動きに関してまとめた際に話に挙がった、労働者派遣法改正案について簡単に説明する。

この法案は2014年の3月に通常国会で提出された法案である。簡単な概要を説明すると、企業が自由に派遣の労働者を活用できるようになるといった法案である。

具体的に言うと、企業が3年ごとに労働者を替えさえすれば、同じ職をずっと派遣労働者、つまり非正規労働者に任せることが出来る。

また、人材派遣会社は全ての国の許可制にし、派遣の労働者への教育訓練を義務付けた。非正規労働者には二種類あって、企業が正社員と同じように直接雇う従業員と、人材派遣会社が雇って工場などに派遣する派遣労働者に分けられる。

この法案は、派遣を登用することを認めるようであるといった野党の反対や、正社員の採用枠が減るなどの問題があるなどの指摘があった。ちなみにこの法案は廃案となっている。

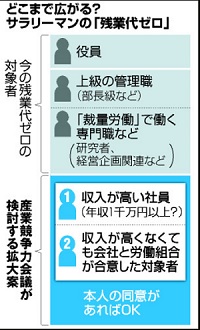

(2)残業代0法案

国がこうした労働環境に関して考えているかというものに「残業代0法案」と言ったものもある。これは労働時間に関わらず、賃金が一定となるような働き方を一般社員へ広げていこうというものである。

労働基準法では1日の労働時間を原則8時間として、残業、休日、深夜での仕事に関しては企業が追加で賃金を払うことを義務づけている。しかし企業には上で説明したすき家の例のように、人件費を上手く抑えたいなどの要求もある。

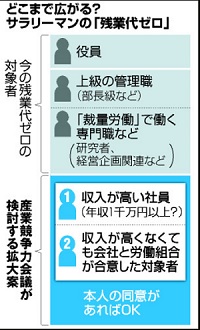

現在は『上級管理職や研究者などの一部専門職に限って、企業が労働時間にかかわらず賃金を一定にして残業代を払わないことが認められている。今回の提言では、この「残業代ゼロ」の対象を広げるよう求める。

対象として、年収が1千万円以上など高収入の社員のほか、高収入でなくても労働組合との合意で認められた社員を検討する。いずれも社員本人の同意を前提にするという。また、当初は従業員の過半数が入る労組がある企業に限り、新入社員などは対象から外す。』とされている。(朝日新聞デジタルから引用)

上の引用部分の現在の残業代ゼロの対象者とこの法案での対象者の違いを載せておく。

(図3:現在までの残業代ゼロの対象者とこれからの対象者)

(出典:「残業代ゼロ」一般社員も 産業競争力会議が提言へ|朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/articles/photo/AS20140421004848.html)

この制度を取り入れると、仕事での成果に応じて、賃金が支払われる。そう考えると、成果主義というものはたしかに、社員や、雇用者のやる気を生み出すことに繋がるかもしれない。しかし、労働時間に比例して賃金が支払われないということに長時間労働を加速させることが容易に想像できる。

なので、従業員の健康状態を把握するために、労働時間の管理をきちんとするように企業に政府は命じたり、社内で労働時間の上限を設けるようにするなどの対策を取っているが、これがどこまで浸透していくか定かではないと思う。自分の中ではこの法案はブラック企業を促進させてしまうものであるとと思っている。

安倍政権は2015年の通常国会での法案提出を目指す方向である。

(3)野党の動き

①共産党

このブラックバイトというものに関しても政府も重大な問題だと取り上げ始めている。2014年の6月に日本共産党は、「ブラックバイトから学生生活を守ろう」という文書を発表し、国全体で考えるべき問題であると提起している。

新聞の各社でも取り上げられ始めている。大学職員からも、授業の時間中にバイト先から電話が来て、途中退出する現状やゼミ合宿にも影響するなど、大学での勉強の弊害にもなっています。人によっては、両立が出来ず、バイトの影響で留年してしまうという人もいるようです。

原因の3番目に取り上げた、職場の圧力というのは一つ影響していると考えられる。以前は学生バイトというのは、正規雇用の補助として捉えられ、シフトも自由に組めて、テスト前のお休みももらえて・・・という考えが一般的なように思う。

しかし、今では学生でも、責任の重い職に就かせることがあり、軽い店の補助とは言えないような仕事を任せるようになっている。この原因の一つには、非正規労働者が増加し、正社員として扱われている人が少ないことが挙げられる。

共産党は大学も一緒になって、学生にアルバイトを無理強いする現代の風潮は止めるべきであると提起している。奨学金の拡充をし、長時間働かないと生活できないという学生の現状を止める、

また、労働法などは、高校などで、勉強する機会があまりないため、その知識の乏しさに付け込んで、不正な働かせ方をしたりという現状があります。もっと社会的に世論で包囲するなどして、運動を起こすことが有効だと考えています。

現状、市民団体が動いて、労働環境が変わった事例もある。

また、参議院選で議席数を倍増させた共産党は議案提出権を得たので、「ブラック企業規制法案」を提出し、厚労省がブラック企業の重点監督を行うなどの動きも見せている。

労働環境の是正に関して、国家も考えるようになってきているということが見てとれる。

②民主党

民主党もブラックバイトに関して学生との意見交換の機会を設けている。10月16日に海江田代表、泉青年委員長らがブラックバイト、残業代0に関してなど学生との意見交換を行った。

民主党の方から、正規と非正規の雇用形態についての説明などを行い、学生の方からは「授業以外の準備時間に関しての給料が支払われない」「口頭で2〜3時間の超過勤務を強要される」などのアルバイトの実体験を語り、ブラックな現状を報告した。

また、民主党は政府が提出した、労働者派遣法改正案に関して、「派遣社員の受け入れ期間や業種の制限を緩和することにより、雇用側にとって派遣はずっと派遣のままで働かせ続けることを可能とし、派遣労働の求人が増えることで正規労働の求人は減少、生涯派遣で低待遇を合法化し不安定雇用を蔓延させるものだ」と指摘し、

法律でもっと労働者を守るべきで、ワークライフバランスをより重視していきたいと民主党は掲げている。

学生の方からも問題提起があり、ブラック企業であるかの判断基準を学生は持っていないので、情報収集の仕組みを整えるべきであるといったことや、

こうした情報改善には、店長や社員が本社に声を上げていくべきであるが、その店長たちが、ブラック企業の犠牲者になっているので、声を上げられていない現状があるなどの、問題提起をした。

背景には親元のブラック企業や雇用体制の問題があり、アルバイトの負担を減らすためには、企業や、労働法の見直しが重要となってくると考えられる。

参考文献

- 川村遼平.(2014)『若者を殺し続けるブラック企業の構造』 角川Oneテーマ21.

- 日本共産党中央委員会 ブラックバイトから学生生活を守るhttp://www.jcp.or.jp/web_policy/2014/06/post-567.html(最終アクセス2014/12/1)

- 厚生労働省「非正規雇用」の現状と課題http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046231.html(最終アクセス2014/12/1)

- 民主党青年委員会

ブラックバイト等について大学生と泉青年委員長、海江田代表らが意見交換http://dpj-youth.net/article/105049/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%81%A8%E6%B3%89%E9%9D%92%E5%B9%B4%E5%A7%94%E5%93%A1%E9%95%B7%E3%80%81%E6%B5%B7%E6%B1%9F%E7%94%B0%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E3%82%89%E3%81%8C%E6%84%8F%E8%A6%8B%E4%BA%A4%E6%8F%9B

(最終アクセス:2014/12/2)

- 朝日新聞デジタル労働者派遣法改正案を閣議決定 派遣固定化に懸念の声もhttp://www.asahi.com/articles/ASG3C3C2FG3CULFA008.html (最終アクセス201412/8)

- 朝日新聞デジタル人材派遣会社http://www.asahi.com/topics/word/人材派遣会社.html(最終アクセス2014/12/08)

- ビジネスジャーナルすき家元店員、過酷業務の実態告白「鍋定食登場で地獄、退職続出、ワンオペで全部1人」http://biz-journal.jp/2014/06/post_5253.html(最終アクセス2015 1/12)

- 朝日新聞デジタル「残業代ゼロ」一般社員も 産業競争力会議が提言へhttp://www.asahi.com/articles/ASG4P5142G4PULFA00Y.html(最終アクセス2015/1/12)

LastUpdate:2015/2/5

© 2014 Yuya.Suzuki All rights reserved.