その例として、NFLの元選手が現役時代のプレーで脳に健康被害が生じたとしてリーグに損害賠償を求めた集団訴訟が、フィラデルフィアの連邦裁判所で和解に達し、総額で10億ドル(約1200億円)の賠償金をNFLが支払う見通しとなった。訴訟では5千人以上が原告となっていた。(画像は引退後筋萎縮性側索硬化症を発症し、補償の対象となった、元テネシー・タイタンズのティム・ショー氏)

その例として、NFLの元選手が現役時代のプレーで脳に健康被害が生じたとしてリーグに損害賠償を求めた集団訴訟が、フィラデルフィアの連邦裁判所で和解に達し、総額で10億ドル(約1200億円)の賠償金をNFLが支払う見通しとなった。訴訟では5千人以上が原告となっていた。(画像は引退後筋萎縮性側索硬化症を発症し、補償の対象となった、元テネシー・タイタンズのティム・ショー氏)

私がアメリカンフットボールという危険度の高いコンタクトスポーツを行い、怪我が多く、膝や頸椎、腰椎などに完治しない怪我も追ってしまっている。

NFL(National Football League)において、脳震盪などが原因とされる後遺症による訴訟問題が大きくなっていることに興味を持った。

日本では、学生スポーツが盛んだが、危険な事故も多く生じており、時には死者も出してしまっている。

スポーツ障害とは、スポーツによって発生する怪我などのことで、中には命にかかわるものや後遺症が残るものも少なからず存在している。

よく発生するスポーツ傷害などでは、いわゆる捻挫などがあるが、大きいものでは、骨折や靱帯の断裂などさまざまなものがある。

それに加えて、脊髄損傷、脳震盪や熱中症なども含まれ、それらは、場合によっては、命にかかわる場合がある。たとえ命には関わらずとも、後遺症が残ることもしばしばある。

こういったスポーツによって身体に及ぼされる障害がスポーツ傷害である。

現状、このスポーツ傷害によって、多くの人が後遺症が残るような大怪我を負ったり、最悪の場合では、命を落とす人までいるなど大きな問題となっている。

日本国内におけるスポーツ障害としては、熱中症や脳震盪などといった、命にかかわるスポーツ障害に関する事故が学生スポーツの現場で起きており、問題となっている。

その一例として福岡市で起きた市立中学の柔道部での事故がある。

事故を報道する日本経済新聞2015年5月29日の西部朝刊に拠れば、

福岡市教育委員会は28日、市立中学校で1年の女子生徒(13)が柔道部の練習中に技をかけられて転倒し、入院先の病院で死亡したと発表した。市教委によると22日午後6時45分ごろ、2年の女子生徒(14)に大外刈りをかけられて転倒、頭と首を強く打ち、意識不明となり救急搬送された。病院で治療を受けていたが、27日午前死亡した。

他にも、日本での脳震盪に対する認識の低さが明るみになった事故があった。事故を報道する日本経済新聞2014年11月10日の夕刊に拠れば、

フィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズ第3戦、中国杯の男子フリーの直前練習で中国選手と激突し、頭部などを負傷しながら2位に入ったソチ冬季五輪金メダリスト、羽生結弦選手(19)が9日、日本で精密検査を受けるため上海から成田空港に帰国した。 羽生選手は車いすに乗ってマスク姿で現れ、取材対応はせずに東京都内の病院に向かった。関係者によると、検査結果は10日にも発表される。本人はGPシリーズ第6戦のNHK杯(28〜30日・大阪なみはやドーム)に出場する意向を示している。羽生選手は上海のホテルを出る際も車いすで現れ、足元がふらつくなか、介添えを得ながら車に乗り込んだ。

日本のスポーツの現状において、こういったスポーツ傷害に対する知識の不足は、目に余るものである。羽生選手の例について考えると、羽生選手は頭部から氷上に落下しており、その上、立ち上がった直後はふらついている状態だった。そのような状況で羽生選手は精密検査を行うこともなく、午後の本番に出場してしまった。日本ラグビー協会が定める規定では、「脳震盪の症状が確認された場合、医師のもとで精密検査を受けられない場合は、最低でも2週間、検査を受けられたとしても、最低でも丸一日は絶対安静にするべきである。」とされている。これを無視し、もう一度頭部にダメージを受けてしまった場合、セカンドインパクトシンドロームという状態を引き起こし、致死率は50%を超えるという。このことから考えるに、羽生選手の行為は専門的な知識を持つものからみればとても危険なものである。この場合問題視するべきだと考えるのは、羽生選手のようなトップレベルの選手にも、医師が大会への帯同がなく、周囲も出場を止めなかったこと、このことを、マスコミが美談としてまつりあげていたことが言える。これは脳震盪に対する知識が日本のスポーツ界において普及していないことが原因だと考えられる。

日本のスポーツ傷害に対する関心の低さは、全体としてみれば先に述べた通り、とても低いものであるが、ラグビーやアメフトというようなコンタクトスポーツを行う人々の中では、研究や対策が進められている。ラグビー協会では、先述した脳震盪の規定のように細かな頭部外傷に対する規定が明確な規定とされており、スポーツ傷害の対策を着実に進めている。

また、協会単位での活動ではないが、柔道事故被害の保護者による会は、予防や対応についての活動を行っている。現在、明確な規定が行われているラグビーやアメフトでの事故は少なく、日本の学生スポーツにおける事故が一番多いのは柔道である。柔道業界には、まだ、頭部外傷に対する知識の不足がみられ、精神論的な指導によっていまだ事故が起きてしまっている。

アメリカにおいては、プロスポーツにおけるスポーツ障害の後遺症が問題とされている。アメリカで一番の人気を誇るスポーツであるアメリカンフットボールは、コンタクトスポーツであるため大きなスポーツ障害が発生しやすい。

その例として、NFLの元選手が現役時代のプレーで脳に健康被害が生じたとしてリーグに損害賠償を求めた集団訴訟が、フィラデルフィアの連邦裁判所で和解に達し、総額で10億ドル(約1200億円)の賠償金をNFLが支払う見通しとなった。訴訟では5千人以上が原告となっていた。(画像は引退後筋萎縮性側索硬化症を発症し、補償の対象となった、元テネシー・タイタンズのティム・ショー氏)

その例として、NFLの元選手が現役時代のプレーで脳に健康被害が生じたとしてリーグに損害賠償を求めた集団訴訟が、フィラデルフィアの連邦裁判所で和解に達し、総額で10億ドル(約1200億円)の賠償金をNFLが支払う見通しとなった。訴訟では5千人以上が原告となっていた。(画像は引退後筋萎縮性側索硬化症を発症し、補償の対象となった、元テネシー・タイタンズのティム・ショー氏)

こういった規模の訴訟が起きている今、NFLはコンタクトに関するルールの改正などを行い対策に追われている。

これを機に、NFLは、脳震盪や脊髄損傷など引退後にも日常生活に支障をきたすようなスポーツ傷害の対策を講じている。

こういった怪我は、特に、タックルを受ける際もしくはタックルをする際に多く発生するため、もともと規定されていた危険なタックルによる反則をより厳しくとるようにした。また、2014年シーズンからリーグ規定によって試合中に脳震盪の疑いが見られた選手は検査行い医師の許可が下りない限り試合への復帰を認めないよう定めた。また、NFLが指揮を執って脳震盪に関する大々的な研究なども行われている。

また、アメリカの政府が主導し、脳震盪サミットというものが開催されている。脳震盪サミットとは、NFL(National Football Foundation)アメリカンフットボール協会,NCAA(National College Athletic Association)大学スポーツ協会,NATA(National Athletic Trainer`s Association)アスレチックトレーナー協会などが参加し、脳震盪についての対策について議論するサミットである。このサミットにはオバマ大統領も参加し、演説を行うなど、アメリカのスポーツ界での注目度は非常に高い。2015年の脳震盪サミットでは、脳震盪の対策には、専門的な知識を持つアスレチックトレーナーなどを高校レベルから、現場に配置するべきとしている。

日本におけるスポーツは、伝統として学生スポーツは各学校の部活動として行うことが多い。

この時に問題とされるのは、クラブチームなどで活動を行う場合と違い、中学、高校レベルの部活動ではなかなかトレーナーやチームドクターといった専門の知識を持った専属の選手をケアを行う人間がいないことである。

これによって、知識の乏しい選手や顧問のみで行われる部活動は、危険が大きいになる可能性が高い。

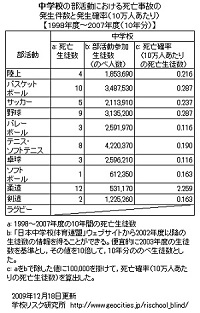

左の表は全国柔道事故被害者の会が公開している日本の中学生の部活動における死亡事故の件数である。先述した、福岡市の事故のように、日本ではこういった、柔道における事故が他の部活動に比べて多いのがわかるだろう。頭部付近でのコンタクトが多い、ラグビーやアメリカンフットボールに比べても多いのは、どうしてなのだろうか。これは、ラグビー協会やアメリカンフットボール協会がアメリカなどにならって頭部外傷などに対する明確な規定を行ってるのに対して、柔道業界では、そういった対応が遅れているからではないかと考えられる。

左の表は全国柔道事故被害者の会が公開している日本の中学生の部活動における死亡事故の件数である。先述した、福岡市の事故のように、日本ではこういった、柔道における事故が他の部活動に比べて多いのがわかるだろう。頭部付近でのコンタクトが多い、ラグビーやアメリカンフットボールに比べても多いのは、どうしてなのだろうか。これは、ラグビー協会やアメリカンフットボール協会がアメリカなどにならって頭部外傷などに対する明確な規定を行ってるのに対して、柔道業界では、そういった対応が遅れているからではないかと考えられる。

こうした事態の改善のためには、アメリカの脳震盪サミットで論じられていたように、チームドクターをそれぞれに配属するのが一番早い方法ではあるが、人材不足や資金面による問題によって、それが難しいのが現状である。

現在、日本において、スポーツドクターの資格を持っている人間の数は、5512人となっている。このうち高校の専属のスポーツドクターになるのはごく一部でほとんどはプロのチームドクターなどである。これから考えるに圧倒的に数が足りていないのである。特に公立中学や公立高校などにはほとんどおらず、こういった状況から考えるに現状のような各スポーツ団体ごとの対応でなく、全国の教育機関として、体育教師などに義務的に専門的知識を身に着けさせることで、事故の軽減を図るなどを考えていきたい。

他にも、羽生選手の事故の報道からみられるように、スポーツ選手の怪我をしながらも頑張る姿を美徳とするような姿勢や、日本の学生スポーツに多く見られるような精神論的指導による事故を減らしていくことも考えていかなければならない。これは脳震盪サミットでオバマ大統領やNFLのロジャー・グッデル コミッショナーも強く論じており、アメリカンフットボールにおけるハードヒットを信条とするような「ウォーリアーズ・スピリッツ」の風潮はなくしていくべきとしている。

Last Update:2016/1/29

© 2015 Yuta ISHIKAWA. All rights reserved.