都市インフラの更新

-財源不足を考慮した老朽化対策-

政策科学研究ゼミⅠ

社学2年

柳下 史弥

研究動機

私が本格的に都市インフラの老朽化に対して関心を持ったのは、運転免許を取得してからだ。私はよく首都高速道路を利用するのだが、東名高速道路の他の主要道路との違いに唖然とした。道幅はせまく、走りづらい。コンクリートにはひびが目立つ。それを契機に首都高について調べていくにつれ、その老朽化と危険性を知ることとなった。首都高の危険性については後ほど他の項で述べるが、首都高のみならず日本のインフラは今、重大な危機と決断の時期に直面している。

日本のインフラの多くは高度成長期に作られたため、近年になり一斉に耐用年数といわれる50年を迎え始めている。このままの現状では将来、既存のインフラの改修のみで公共事業予算を使い果たしかねないとされている。さらに、首都直下地震や東海地震といった大規模な震災も予想されているなか、どのように安全を維持していくかは緊急性を要する重大な問題だ。実際に、東日本大震災でも老朽化したダムの決壊や橋桁の崩落といった被害で死者が出ている。

インフラ老朽化問題は、11人の死傷者を出した2012年の笹子トンネル崩落事故を契機に注目された。私は2020年東京オリンピック開催が決まった今こそ、再びインフラ更新の議論が活発化する時だと確信している。多くの外国人選手や観光客が利用するであろう道路や鉄道、橋といったインフラは前の1964年の東京五輪の際に整備されたものが多く、老朽化したものも多い。それに対応するために、例えば首都高速道路株式会社は「首都高速道路構造物の大規模更新のあり方に関する調査研究委員会」を設立した。このような動きが活発になればインフラ更新のモデルケースとなり、将来に光が見えてくると私は考える。

章立て

- 日本のインフラの現状

- 現在のインフラ老朽化対策

- 先行研究

- 先行事例(モデルケース)

- 政策提言

第一章 日本のインフラの現状

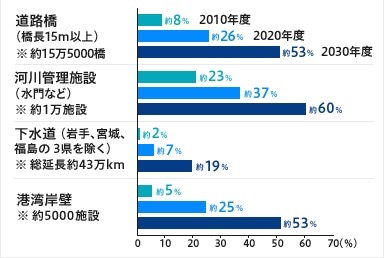

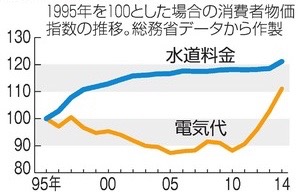

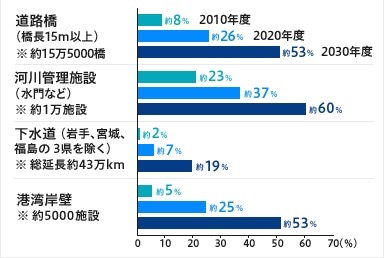

日本のインフラは今、大きな問題を抱えている。先述の通り、高度成長期時代のインフラの多くが、耐用年数と言われている50年を超え、建て替えの時期を迎えはじめている。現在はまだ余裕があるが、近い将来確実に、これは重大な問題となって私たちにのしかかってくる。下のグラフを見ていただきたい。

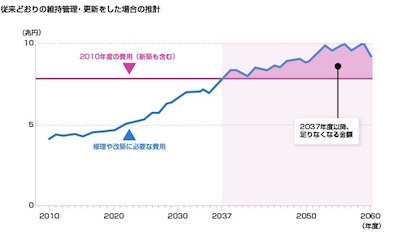

(出典)2010年度 国土交通省白書

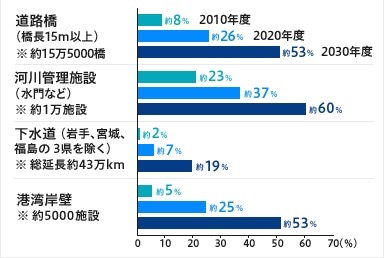

グラフからわかるように、2010年と2030年を比較すると、建て替えが必要な道路橋は8%から53%、河川管理施設は23%から60%、下水道は2%から19%、港湾岸壁は5%から53%へ急増すると推測される。また、国土交通省はこのままの維持管理、更新費用の支出を続けると、2010年に公共事業費の約3割を占めているインフラ更新費用が、2037年以降にはインフラの新築ができないほどに予算を圧迫し、更新もままならなくなる予想している。安倍政権は発足以来、インフラ老朽化対策を軸とした公共事業への投資を掲げている。しかし、予算が足りなくなることは目に見えている。そうなる前に対策を講じる必要がある。

(出典)2012年12月15日 日本経済新聞 朝刊 21ページ

インフラの老朽化はすでに具体的な形となって現れている。老朽化問題を考えるにあたって、2つの例を紹介する。

例1 首都高速道路

首都高速道路は高度経済成の1960年代に最初に建設され、現在は総延長301.3kmという莫大な範囲を、一日平均で91万501台(平成26年1月時点)が利用し、首都交通の中枢となっている。しかしながら、東京は建設開始当時から既存の道路や建物が多かったために、高架、橋、トンネルといった維持管理が必要な道路が全体の95%を占めるという特徴を持っている。つまり、これは他の道路よりも多くの点検、補修費用が必要となることを意味している。2015年現在、高架橋だけでも全約1万2000径間(支柱から支柱までのこと)のうち、30%の区間で補修が必要な構造的損傷が発見されている。これらの欠陥を放置した場合、道路使用者や周辺の人、建物に被害があるだけでなく、専門家の中では首都機能が麻痺するとの見方まである。

首都高を管理する首都高速道路株式会社は、この現状と東京五輪開催決定にあたり、「首都高速道路構造物の大規模更新のあり方に関する調査研究委員会」を設立した。この委員会によって緊急性を要する補修箇所が選定され、1号羽田線の東品川桟橋(築53年)などの大規模更新が決定された。

例2 水道

水道管の老朽化も深刻な問題だ。水道は私たちの生活に不可欠なものであり、もしも使用できなくなった場合、生活に大変な支障が生じる。このような事態が今、現実味を帯びてきた。

埼玉県秩父市には、年間700件を超える水道管修理の依頼が寄せられる。総延長600kmの水道管のうち、築40年を超える水道管の割合は全体の2割に達した。これは全国でもトップクラスの割合だ。この老朽化により、水道水のうちの30%が浄水場から家庭に届くまでの間に漏れ出していることがわかった。2003年に行われた、市による老朽化した水道管の交換費用の試算は41億円。当初は借金でこれを賄おうとしたが、その後企業、人口の流出などによる税収の減少により断念し、2016年1月から平均17.5%の水道料金の値上げに踏み切った。

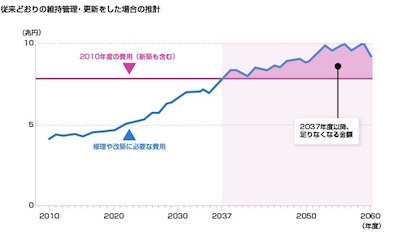

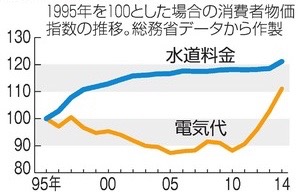

このような値上がりは、全国の自治体で行われている。日本水道協会によると、2014年の水道料金は全国平均3196円と過去最高。総務省の統計によると1995年と比較して2割増加している。この水道料金の増加傾向が今後も続いた場合、料金が高くて水道水が利用できないという、私たちの生活の根本を揺るがす事態になることも考えなければならない。インフラの老朽化はまさに生活に直結する、重大な問題なのである。

(出典)2015年9月7日 朝日新聞DIGITAL

第二章 現在のインフラ老朽化対策

第三章 先行研究

第三章 先行事例(モデルケース)

事例1 府中市のインフラマネジメント計画

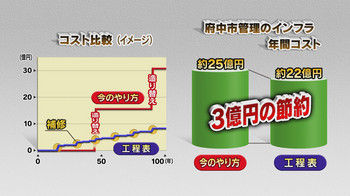

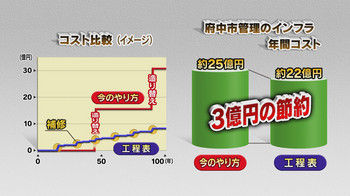

東京都府中市では平成24年10月に、府中市インフラマネジメント白書を作成し、従来通りの方法で維持管理をした場合、今後40年で年平均80億7000万円のコストがかかると見積もった。これは府中市の2010年度の予算執行額の約1.5倍だ。そこで府中市は、平成25年から平成64年までの40年間を視野に入れた、「インフラマネジメント計画」を導入した。インフラマネジメントとは、インフラの老朽化状況を詳しく調べ、定期的に修繕することで耐久年数を伸ばす手法だ。この計画を、すべてのインフラで工程表を導入した場合、年間3億円、12%の節約が実現される見込みだ。この府中市のケースは全国の自治体のモデルケースとなりえる。

(出典)http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/142887.html

参考文献

- 平成25年度 『国土交通省白書』(最終アクセス2015/12/01)

http://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h25/index.html

- 国土交通省 『下水道』(最終アクセス2015/12/01)

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000135.html

- 国土交通省 社会資本の老朽化対策(最終アクセス2015/12/01)

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/sosei_point_mn_000006.html

- 日経ビジネスオンライン 「先進国の老朽化したインフラが無駄を呼ぶ」(最終アクセス2015/12/01)

- 日本経済新聞 WEB版「進む老朽化 対策急ぐ」

(最終アクセス2015/12/01)

- vNikkei4946.com 全図解ニュース解説

- NHK クローズアップ現代「押し寄せる老朽化 水道クライシス」

2014年10月16日(木)放送

- 朝日新聞DIGITAL 「水道代、地域格差10倍 老朽化・人口減、各地で値上げ」(最終アクセス2015/1/26)

Last Update:2016/3/30

© 2016 Fumiya YAGISHITA. All rights reserved.