日本には数多くのテーマパークがある。しかし年間3億人を超える来場者数を集めるテーマパークがある一方、来場者が100万人にも満たないテーマパークも存在する。東京ディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパンが注目を集め人気を得る一方で、その他のテーマパークに光が当たることは滅多にない。長期休暇になると多くの人々が東京ディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行くために旅行を計画する。それらの人々は皆、テーマパークに行く目的でその土地に足を運ぶのである。

私は「テーマパークの人気=地域振興」が導かれると考える。大勢の人々がテーマパークを軸とした旅行を計画している昨今、テーマパークそのものが人をその周辺地域に引き寄せるのだ。それゆえ例えばハウステンボスや志摩スペイン村が更なる人気を獲得し来場者数が増加することが、佐世保市や志摩市がより元気になっていくことにつながると思われる。

テーマパークについて調べていく中で、日本国内のテーマパークの現状を目の当たりにした。リゾート法の制定によるテーマパーク建設ブームの波に乗って作られたテーマパークのほとんどが経営危機もしくは閉鎖となってしまっているのだ。

テーマパークは多くの観光客を惹きつける一方で、課題も山積している。順調な経営を続けていくためには経営母体だけでなく行政の力も借りなければならない。しかしテーマパークにおける第三セクター形式での経営やその他行政による支援は現在のところ、多くが失敗に終わっているのだ。それでは行政はどのような形でサポートしていけばいいのであろうか。

テーマパークが地域活性化の鍵になるためには、地域が一丸となって支えなければならない。その中で行政の役割は非常に大きなものになるだろう。そのため行政がこれまでにない形で関わる方法を生み出したいという考えに至った。

そこで本研究では、テーマパークにおける行政の新たな可能性を考えていく。そしてテーマパークを介することで地域振興を目指す行政の新たな道を導き出したい。

経済産業省は、テーマパークを以下の通りに定義している。

遊戯施設の有無に関わらず、一定のテーマで全体の環境を作り、ショーやイベントで空間全体を演出したレジャー施設。

(経済産業省「特定サービス産業実態調査」)

また日本大百科全書では、テーマパークを以下の通りに表している。

(Japan Knowledge Lib「テーマパーク|日本大百科全書」)

- 入場者の想像力に働きかけるアイデア(テーマ)によってすべての設備を組み立て、遊びを演出する大規模娯楽施設。

- 入園と同時にテーマの魅力にとらえられ、時間を忘れて物語の世界に浸ってしまうようにつくられた遊びの空間。

経済産業省は、テーマパークと遊園地を以下の通りに区分している。

(経済産業省「特定サービス産業実態調査」)

- 遊園地とは、樹木、池など自然の環境を有し、かつ、有料の各種遊戯施設を配置し、客に娯楽を提供する業務を営む事業所をいう。

- テーマパークとは、入場料をとり、特定のテーマのもとに施設全体の環境づくりを行い、テーマに関連するアトラクションを有し、

パレードやイベントなどのソフトを組み込んで、空間全体を演出して娯楽を提供する事業所をいう。

テーマパークに関する論文は数多く存在するが、本論では窪谷治氏の「課題多い地方テーマパーク」を取り上げることとする。なお窪谷氏は当論文内で地方でのテーマパーク建設ブームを振り返り、地方テーマパークにおける課題と対応策を以下の通りに提示している。

地方でテーマパークが多く建設された背景に①地域産業・経済の活性化手段②事業採算・施設面での地価水準の低さ・競合施設の少なさ③全国的な企業ムードの3点を挙げている。特に地域産業・経済の活性化手段としての機能は行政・企業が注目したとのことである。しかし一方で地方テーマパークが抱えている課題も挙げている。具体的には①集客面②施設運営面③事業収支面④交通アクセス⑤環境破壊・自然環境問題である。

それゆえ地方テーマパークに地域活性化の役割を付与し課題解決に励むためには、テーマパークと行政が協働しなければならないとしている。そのため行政は、テーマパークを単なる一施設ではなく総合的な地域活性化手段と考え、発展のために基盤整備をする必要があると述べている。

ハウステンボスは1992年、長崎県佐世保市に開園をした。しかし2003年に財政破綻により会社更生法の適用を申請することになる。その後、野村プリンシパル・ファイナンスが支援企業となるが、世界恐慌の煽りも受け経営状況は悪化する。2010年にHISによる経営支援・子会社化が決定し、後に黒字化を果たした。

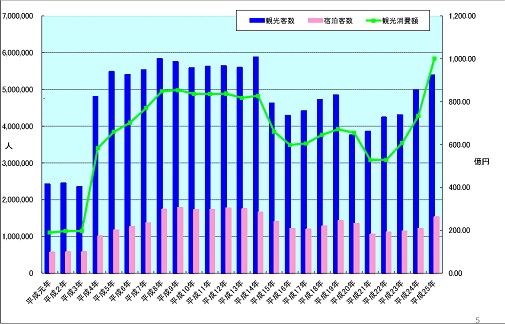

上図は佐世保市の観光客数の推移のグラフである。ハウステンボス開園年は前年の倍以上の観光客数・観光消費額を記録している。にもかかわらず会社更生法の適用申請後、観光客は100万人以上減少してしまう。その後HIS参入により観光客数が上昇し、さらに観光消費額が飛躍的に増加した。

佐世保市はハウステンボスに対して当初、第三セクター形式での経営という形で関わりを見せていた。しかしその経営は財政破綻という結果に終わる。その後ハウステンボスにHISが参入をした2010年に、佐世保市は原則10年間の「再生支援交付金」の交付を決定する。そしてハウステンボス・HIS・佐世保市が官民一体となり、再生に取り組んだのである。

ハウステンボスは前年2009年に経営悪化のため人員削減などを行っている。佐世保市はハウステンボスの閉園が、1000人以上の雇用喪失・350億円以上の経済ダメージ・連鎖倒産につながると考えていた。そのため「再生支援交付金」の交付を決定し、第三セクター形式とは違う形式でハウステンボスを支えることになった。そして経営再建を成し遂げることができたのである。

長崎オランダ村は1983年、長崎県西彼町(現西海市)に開園した。しかし2001年に閉園し、その後は西彼町(現西海市)が跡地を購入し、以下のように跡地利用プロジェクトが進められている。

2004年には内閣府地方創生推進室の地域再生計画を用いて、行政と民間事業者が連携した再生計画が始動した。「地場産業の活性化」「地域雇用の拡大」「文化創造」「福祉教育等の先進的まちづくり」の実現を目指し、地域活性化につなげることを目標としていた。そして2005年3月にCAS ViLLAGEがオープンしたが、約半年後に破産申請を行い全従業員解雇となる。

2009年には跡地を「商業ゾーン」「福祉ゾーン」「公共ゾーン」の3つに分割し活用する計画を西海市が発表した。そして2010年に西海市役所西彼総合支所と長崎県央振興局農林部西海事務所を跡地に移転し、2012年には西海市が公園として跡地を公開している。

2014年には長崎バイオパークなどの地元企業で構成される新法人が一部跡地を管理・運営することを西海市は決定し、2016年春に新施設がオープンする予定である。また、ハウステンボスによる跡地利用の構想も進んでいる。

西海市の観光客数はピーク時に比べ半減しており、長崎オランダ村跡地の再活性化を課題としている。そして長崎オランダ村の知名度を利用した観光振興を図り、観光・物産情報を発信する拠点とするなどの新たな活用を目指している。

上で挙げた事例から見るように、テーマパークと地域振興は関連付けられている。地域全体の活性化そして雇用の創出などのため、地域や行政が団結してテーマパーク経営に携わっているのである。

1990年代前半に起こったテーマパーク建設ブームは地域振興を目指したものであった。しかし現在、ほとんどのテーマパークはすでに閉園してしまっているか、もしくは経営難に陥ってしまっている。

この状況下でテーマパークによる地域振興の役割を最大限に発揮するためには、これまでとは異なる地域や行政のサポートが重要となるであろう。従来の第三セクター形式に代表される行政のあり方を変化させることが、さらなる地域振興につながると考えられる。

Last Update:2016/3/22

© 2015 Hinako YOSHIMOTO. All rights reserved.