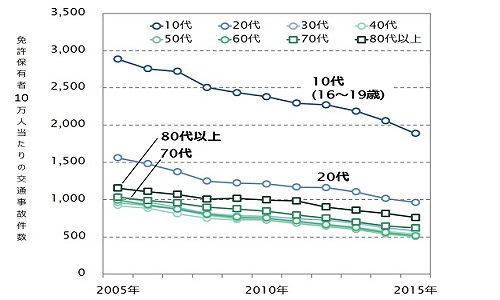

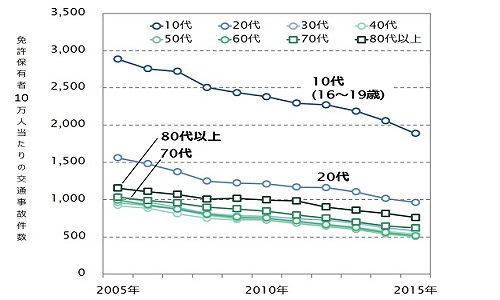

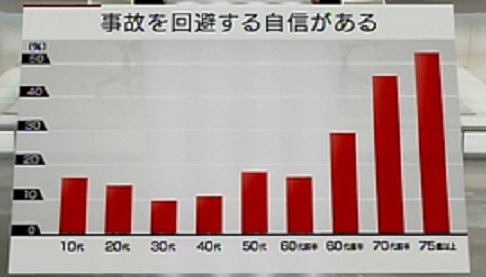

ひとつ断っておくと、交通事故における第一当事者を年代別に分けて、さらに年代ごとの免許保有者10万人あたりでどれくらい交通事故を起こしているのかを表している左図を見ればわかるように、10代(16歳から19歳)が一番交通事故を起こしやすく、続いて20代が事故を起こしやすいことがわかる。高齢者はその次であり、この状況は10年前から続いており、近年になって高齢者による事故が急に増えているわけではない。

2016年、報道を賑わせた様々な社会的問題があったが、その一つとして「高齢ドライバーによる危険運転・交通事故」が挙げられであろう。連日のように報道がなされた時期もあり、高速道路の逆走や駐車場でのアクセルの踏み間違い、認知症による徘徊運転など、ドライバー本人のみならず周囲にいた人々にまで死傷者が出る大惨事になった事故も多々発生し、事故例は枚挙にいとまがない。

また、私自身が二世帯住宅に住んでいることで、後期高齢者(75歳以上の高齢者、以下同じ)に位置する祖父と話す機会が多く、車の運転に関する話を何度かすることがあった。その話の中で祖父は、大きめの自動車を運転することや車庫入れ等でバックすることに対し不安を抱いている様子であった。実際に祖父が買い物等の外出の際に日常的に運転している軽自動車には大きなものではないが傷やへこみが見えるようになったことから、この問題は個人的にも少しでも早くに解決されるべきだと考えている。

さらに、高齢ドライバーの交通事故の増加に伴い、それらの解決策の一つとして「運転免許の自主返納」が報道で取り上げられているのを見かけることが多く、高齢者に自家用車を運転させないという方針はこの問題の解決策としては有効的である。しかし、地方では自ら車を運転することができなければ、生活していくことが難しくなる高齢者がいるという現実もあり、一概に運転免許証を返納させれば解決するという問題ではない。すなわち、運転しなくとも、高齢者の「移動の自由」が保障される新交通システムの構築が必要なのである。

その新交通システムの事例としては、私が住む東京都武蔵野市のコミュニティバス「ムーバス」を挙げられる。ムーバスは現在7路線9ルートで運行され、毎日7000人以上の利用者がいる。このような「地域住民の足」となり得る交通手段を導入することで、高齢者の運転免許証を手放すことに対する不安を払拭しなければならない。

一方で、高齢者が安全に運転できるようにサポートすることにより、交通事故を減少させようという取り組みも実施されている。

それに加え2017年3月12日に改正道路交通法が施行されることで、認知症の疑いがある高齢者に対応していく規定が整備されている。

まとめると、①高齢者が安全に運転するための支援、②危険な運転をする可能性が高い高齢者を早期発見し運転させない規制、③新交通システムの導入等による運転免許証の自主返納をしやすい環境作り、以上の3点について様々な事例を絡めながら研究し、独自の政策提言につなげていきたいと思う。

2014年中の交通事故(第一当事者※が原動機付自転車以上のものに限る。以下同じ)の件数は54万4279件であり、2004年と比較して約0.6倍と減少しているが、2014年中の後期高齢ドライバーによる交通事故件数は3万3955件と2004年と比較して約1.4倍に増加している。

また、2014年中の免許保有者10万人当たりの交通死亡事故(第一当事者が原動機付自転車以上のものに限る。以下同じ)件数ついては、後期高齢者の者が第一当事者となったものが、他の年齢層(75歳未満)が第一当事者となったものと比較して約2.6倍となっているほか、同年中の後期高齢ドライバーによる交通事故死亡件数は471件と、若年層による交通死亡事故件数(443件)を上回った。

ひとつ断っておくと、交通事故における第一当事者を年代別に分けて、さらに年代ごとの免許保有者10万人あたりでどれくらい交通事故を起こしているのかを表している左図を見ればわかるように、10代(16歳から19歳)が一番交通事故を起こしやすく、続いて20代が事故を起こしやすいことがわかる。高齢者はその次であり、この状況は10年前から続いており、近年になって高齢者による事故が急に増えているわけではない。

しかし、今後の更なる高齢化に伴い、高齢者の人数自体が増加していくと予想され、高齢ドライバーに対する交通安全対策を講じることが急務である。

※第一当事者…最初に交通事故に関与した車両等(列車を含む)の運転者又は歩行者のうち、当該交通事故における過失が重い者をいい、また、過失が同程度の場合には人身損傷程度が軽い者をいう。

(出典:THE PAGE)

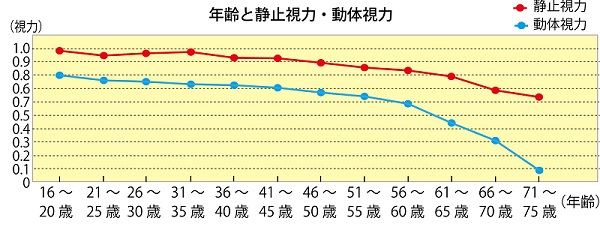

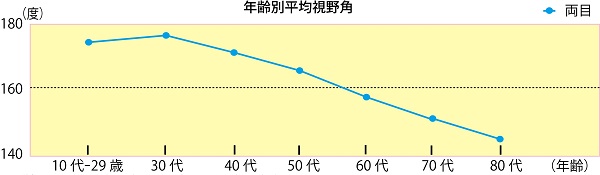

高齢ドライバーが事故を起こしやすい要因としては、①視力(視野を含む)、②反応の速さ・バラツキ・正確さ、③自分の運転能力に対する過信、④認知症といった主に4つの側面がある。それぞれのポイントを以下で述べる。

視覚に関しては、運転場面での夕暮れ時の物の見にくさ、トンネルに入ったときの状態などでの、暗いところで物が見え始める順応力、いわゆる暗順応も加齢とともに低下し、夜間視力についても低下が著しい。

また、視野が狭くなることも大きな問題であり、高齢者の典型的な事故である交差点での出合頭事故や右折事故が発生しやすくなる。視野の加齢による変化(下図)を見ると、30代頃から一直線に狭まっている。

高齢化にともない増加するであろう認知症患者ではあるが、厚生労働省の2015年1月の発表(下図)によると、日本の認知症患者数は2012年時点で約462万人であり、65歳以上の高齢者の約7人に1人と推計されている。さらに、認知症の前段階とされる「軽度認知障害」と推計される約400万人を合わせると、高齢者の約4人に1人が認知症あるいはその予備群である。

そして、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、認知症患者数は700万人前後に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人を占めると見込まれている。

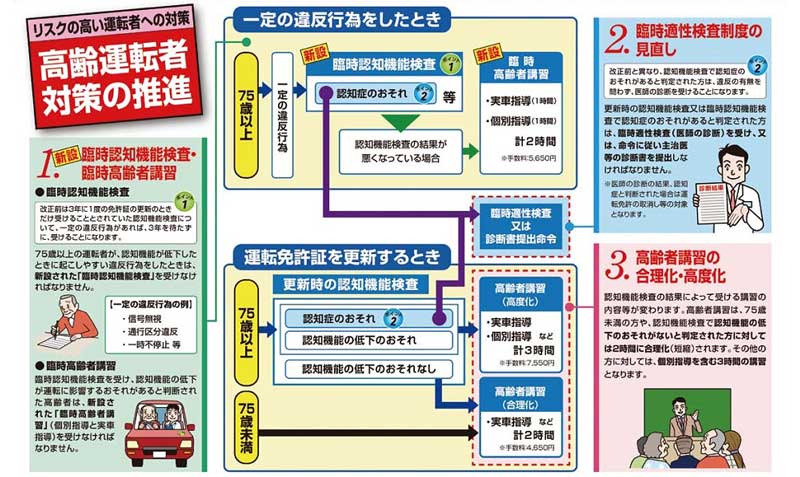

高齢ドライバー対策の推進に関する規定の整備が含まれる改正道路交通法(正式名称は、道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)、以後「本法」とする)が2015年6月17日に公布され、公布日より2年内施行(一部を除く)という取り決めのもと、2017年3月12日に施行される。

本法では、主に①臨時認知機能検査・臨時高齢者講習(新設)、②臨時適性検査制度の見直し、③高齢者講習の合理化・高度化についてが定められている。

有効期限内に運転免許を返納し、その日から5年以内であれば、運転免許試験場へ申請することにより「運転経歴証明書」の交付を受けることができる。「運転経歴証明書」は、運転免許を返納した日からさかのぼって5年間の運転に関する経歴を証明するもので、これまで安全運転に努めてきた証明や記念の品となるものである。現在、都内の各運転免許試験場(府中、鮫洲、江東)では、運転経歴証明書の即日交付を行っている。

また、「運転経歴証明書」を提示することにより、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店や美術館などで、様々な特典を受けることができる。各都道府県警察ごとに

様々な特典があり、たとえば愛知県警察ではスーパーマーケット、飲食店、テーマパーク、公衆浴場、理美容店、冠婚葬祭センターなどで活用でき、愛知県で2016年10月末までに約1万2000名の高齢ドライバーが免許証を返納している。(愛知県警察ホームページ)

Last Update:2017/2/27

© 2016 Kazuki Ichiki. All rights reserved.