学校教育における演劇

政策科学研究ゼミナールⅠ

早稲田大学社会科学部2年

井上友理

章立て

- テーマの変更

- 演劇教育の必要性について

- 授業実践例

- 現状・問題点

- 政策提言の方向

- 今後の方針

- 参考文献

1.テーマの変更

変更前は「演劇で町おこし」をテーマに研究を進めていたが、先行事例がほとんどなかったことや、“演劇祭”の定義の範囲の難しさが挙げられたため、以前から興味のあった「学校教育としての演劇」というテーマにフォーカスを当てた。ここでの演劇の定義は、あくまでコミュニケーション教育の一環として、である。

2.演劇教育の必要性について

現在、日本では、従来の意味での国際化、日本人が、これまで以上に海外に出て行くようになるという点や、移民問題も含めた日本社会の多国籍化、日本人同士も価値観やライフスタイルが多様化し、従来型の意思疎通ができなくなっていくだろうという問題が浮き彫りになってきた。

人とのコミュニケーションを通じての協調性、社交性は、一日で身につくようなものではなく、また、早い段階からの教育が必要だと考える。

そこで私は、演劇を通じて「社交性」を身につける教育が必要だと考えた。演劇では、その作品に中で様々な人物と会話することはもちろん、その制作過程でも役者同士で世界観を共有したり、演出家が何を求めているのかをくみ取り、そこから個性を出していく。

※ここでいう演劇は、演技力などを鍛えるものではなく、「教育のための演劇」である。

PISA(国際学力到達度調査)の提言するキー・コンピテシーには、①社会的・文化的・技術的ツールを相互作用的に活用する能力、②社会的に異質な集団での交流、③自律的に活動する能力がある。

演劇を集団で作成し、上演する行程に①~③全ての要素が含まれている。

また、文化庁の方針としても、演劇を通して、対話や創作、表現の体験活動をする。子供たちの思考力・判断力・表現力等の向上や、自己肯定感、社会性、責任感等を育成することや、児童・生徒が小集団で協働して、課題解決に取り組む活動を実施すること、創作や小集団での話合い等のプロセスを重視することが挙がっている。

同様に、文部科学省としても、アクティブ・ラーニングの視点から、絶えず指導の改善を図っていく必要があるという方針を打ち出している。

- 周囲の環境に興味や関心を持って積極的に働き掛け、次につなげる「主体的な学び」

- 他者との関わりを深める中で、自分の思いや考えを表現し、伝え合ったり、考えを出し合ったり、協力したりして自らの考えを広げ深める「対話的な学び」、

- 直接的・具体的な体験の中で、「見方・考え方」を働かせて対象と関わって心を動かし、幼児なりのやり方やペースで試行錯誤を繰り返し、・・・「深い学び」

を重視している。

参考として、フィンランド・メソッドを挙げる。

フィンランド・メソッドにおける演劇の目的は、民族や人種、宗教により考えがバラバラの人間が社会を構成しなければならないので、アウトプットは、必ず一定時間内に集団でするということにある。例えば、国語の授業で扱った話を人形劇にしてみることで、集団で一つのものを作る。

3.授業実践例

-神奈川県立相模原青陵高校-

2010年、全日制単位制普通科として開校し、学校設定科目、表現系の選択科目(教科:芸術)がある。全教職員参加の演劇ワークショップがある。

1年生全員必修教科として、リベラルベーシック、毎週50分の集団で活動をする。そして、上演時間約5分、登場人物5人の創作劇をつくる。

この科目の制作・発表の過程から見えてきた生徒の学びとして、

- 仲間との関係、役割分担によって個々のパフォーマンスは様々に変化することや、

- 現実世界での役割と劇世界での役割が干渉し合うことによって、新たな関係が構築しやすくなること、

- 同じ境遇を経験し、達成した集団の構成員に生じる同胞意識がそれ以降の信頼・親密度の醸成につながること

が挙げられた。他者理解・自己理解というのは、受け入れる力とイコール関係にある。

4.現状・問題点

文化庁も演劇教育に前向きであるが、実践・継続が出来ていないという問題がある。その理由として、

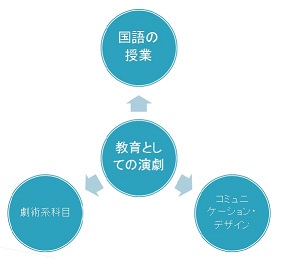

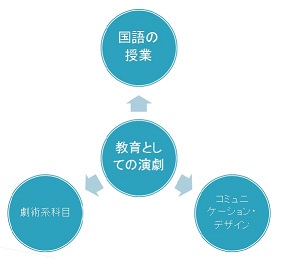

【学校教育で演劇を組み込む場合】

- 国語の授業の一環として演劇をする場合、

国語は教えられるが、演劇や朗読などの指導は苦手という教師が多い。

また、出版社的視点としては、教科書に戯曲を取り入れても売り上げが伸びないため、戯曲作品を採用しないことが多い。

- 芸術系科目の演劇の授業の場合、

そもそも演劇を学校教育の中で指導できる程の専門家は少ない。

一般の指導者の場合、評価方法などの問題も挙げられる。

- コミュニケーション・デザインの場合、

大学の授業での実施が主であり、専門家が少ない。

これら三つの場合の問題点をみてきたが、大きくは、指導者が少ないということが挙げられる。

演劇は正式免許がないため、特別講師はいるが、正規の職員としての免許はない。日本大学芸術学部演劇科では国語の教育免許が取得可能だが、教員採用試験では国語専門でやってきた人の方が有利である。

また、システムが構築されていないということもある。学習指導要領がないことや、進学校の受験科目重視が挙げられる。

5.政策提言の方向

支援システムの構築や、学習指導要領を設けるとこで、教科書内容の平準化を図るということが挙げられる。

6.今後の方針

現在、演劇の授業が実施されている学校(幼稚園・小・中・高・大学)を詳しく調べることや、文科省、アクティブラーニングについてより詳しく調べる。

7.参考文献

- 大阪大学大学院文学研究科演劇学研究室 (2001) 「演劇教育の現在 : その理論と実践. その2(〈ディスカッション〉の記録)」,『『演劇学論叢』第4号(2001年刊)の抜刷 第3回大阪大学演劇学セッションの記録 会期・会場:平成10年4月2日 兵庫県立ピッコロシアター中ホール 司会:天野文雄 パネリスト:山崎正和ほか』 4,pp.156-178.

- 文部科学省「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめについて(報告)」http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/09/09/1377021_1_2.pdf(最終アクセス2017/01/09)

- 文化庁文化部芸術文化課「劇場法および指針について~劇場、音楽堂等の活性化に向けて~」 http://www.geocities.jp/tobiume_vdesk/2013_forum/forum_2013_nakamura.pdf(最終アクセス2016/11/29)

Last Update:2017/03/08

© 2016 Yuri Inoue. All rights reserved.