学力試験の在り方

ーアクティブ・ラーニングの観点からー

社会科学部2年

政策科学ゼミⅠ

三笠珠生

出典:Education Career「アクティブ・ラーニングとは」

章立て

- 研究動機

- 日本の学校教育の変遷

- アクティブ・ラーニングとは

- 公立高校入試

-

-

- 政策提言

- 参考文献

1.研究動機

平成28年8月に文部科学省の中央教育審議会が審議のまとめ(案)を出した。平成32年度に小学校から順次にアクティブ・ラーニングが実施される。アクティブ・ラーニングは授業の中で、何が起きるか予測不能な21世紀を生き抜くための様々な資質・能力を育てることを目標としている。

私は、塾講師のアルバイトをしていて、高校受験指導をすることがある。現在の高校入試では単に知識の多さ・正確さなどを問うような問題が多いと感じた。

このような高校入試が変わらないと、アクティブ・ラーニングは意味を持たず、結局は入試のための授業になってしまう。今後、アクティブ・ラーニングが導入された場合、小中学校の授業の中で培った資質・能力を活かせるような入試制度が必要であると感じた。

大学入試では、面接や小論文試験の導入やセンター試験の廃止などの改革が進められてきた。小中高でのアクティブ・ラーニングを活かし、21世紀を生き抜けるような人材を育てるためには、小中高大の接続が不可欠である。

そのためにも、高校入試の改革は重要であると考え、有用な政策を提言したいと思う。

(要編集)

2.日本の学校教育の変遷

- 文部科学省の学習指導要領

日本の学校教育の統括を行っているのは文部科学省である。文部科学省は、だいたい10年に1度、小・中・高の各段階で教えなければならない最低限の内容などを決めた基準である、学習指導要領を提示する。その中には、年間授業時間なども定められており、教科書の編集の基準にもなる。

- 系統主義教育と経験主義教育

日本は、戦後から、学習指導要領を何回にもわたって改定してきたが、その内容は大きく分けて、2つの教育政策に分かれる。系統主義教育と経験主義教育である。これら2つの教育政策は、根本的に対立する考え方であった。

- 系統主義教育

系統主義教育は、教師が中心となり文化継承の伝来を目的とし、知識や技能を教授することを重視する教育である。系統主義教育は知識詰め込み型教育とも呼ばれる。

系統主義教育のメリットは、点数化が容易であることである。試験などで単に知識を一問一答形式で出題できるため点数化が容易である。また、1つの知識を不特定多数の児童・生徒に一斉に教えることができ、授業がしやすい。

系統主義教育のデメリットは、知識の詰め込みすぎにより学習についていけない児童・生徒(落ちこぼれ)が増加し、それに伴って不登校やいじめが増加する。また、教師が中心の授業であるため、児童・生徒は受動的な学習となり思考力や表現力が未熟なものになってしまう。

- 経験主義教育

経験主義教育は、児童や生徒が中心となり児童・生徒個人の発達を目的とし、興味や関心に基づいた体験や経験をすることで、主体的な学習を重視する教育である。経験主義教育は、ゆとり教育と同じ考えに基づいた教育である。

経験主義教育のメリットは、児童・生徒個人の適性、進路等に合わせた選択授業を展開できることである。教科内容も多すぎないため、ゆとりを持って授業ができる。

経験主義教育のデメリットは、知識を教授することよりも体験・経験を重視することで、知識が定着せず、学力低下を招く可能性がある点である。

| 系統主義教育 |

|

経験主義教育 |

| 教師が中心 |

授業主体 |

児童・生徒が中心 |

| 系統的な知識・技能 |

内容 |

体験・経験 |

| 文化遺産の伝承 |

目的 |

児童・生徒個人の発達 |

| 注入的教育中心 |

学習方針 |

興味・関心による主体的学習中心 |

- 戦後教育政策の変遷

日本で最初に学習指導要領が出されたのは、戦後1947年(S22)である。1947年の学習指導要領では、機会均等の理念のもとに6・3・3・4の単線型学校体系が導入された。この段階では、経験主義と系統主義が混在していた。この指導要領には占領下における教育の民主化を目指した背景がある。

1958年(S33)の改訂では、小・中に「道徳」が特設され、国語・算数・理科の充実が図られ系統主義が明確なものとなった。この背景には、占領期が終了したことで日本国としての教育の必要性が重視されたことと人材需要の増加により労働力を育てることが急務であったことが挙げられる。この時初めて学習指導要領が法的拘束力を持つようになった。

並びに1968年(S43年)の改定では、基礎学力の向上を図り、国語・算数の内容を再検討し授業数を増やした。科学技術教育の振興が図られ、理科・算数の改善が行われた。背景には、1960年代のアメリカにおける学力低下問題と1957年のスプートニクショックによる科学技術教育の発展などがあり、教育内容が現代化された。

1977年(S52年)の改定では、学校教育が知識の伝達に偏る傾向があるとし、「ゆとりと充実」というコンセプトが打ち出された。授業数は削減され、指導内容も基本的なものに精選された。背景には、知識詰め込み型教育の弊害として生徒・児童の問題行動が現れたことにより知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童・生徒を育てる必要性が増した。

また、高校進学率は1955年から1975年の間に52%から92%まで上がり受験競争が激化したためゆとりある充実した学校生活が求められた。

1989年(平成元年)の改定では、「新しい学力観」のコンセプトのもとに単に知識の教授だけでなく、関心や意欲に基づく教育を目指した。小学校では生活科が新設され、生涯学習体系への移行が図られた。背景には、情報化・国際化し多様な価値観が生まれた社会の中で、自ら学ぶ意欲を持ち社会の変化に対応できる人間の育成が求められ、体験的な学習や問題解決的な学習を重視した。また、個に応じた指導なども重視された。

1989年の改定と重ねて1998年(H10)の改定では、「生きる力」をコンセプトに自分で課題を発見し、主体的に考え、解決する資質や能力を重要な要素に取り上げた。完全週5日制を実施し、教育内容は厳選され、総合的な学習の時間が創設された。この背景には、過度な知識詰め込み教育により落ちこぼれが増え、小中学校でのいじめや不登校が多発していたことにある。さらに都市化、核家族化を背景とした家庭の教育力の低下も指摘されたことが挙げられる。この時期がゆとり教育のピークと言える。

現行の学習指導要領は2008年(H20)年に改訂されたものであり、「生きる力と確かな学力」がコンセプトである。知識や技能の習得とともに思考力・判断力等の能力の育成を重視した。授業時数は増加し、道徳教育や外国語教育、体験活動の充実が図られた。

3.アクティブ・ラーニングとは

- アクティブ・ラーニング(AL)

アクティブ・ラーニングとは、課題の発見・解決に向けた主体的・協働的・創造的な学びであり、

習得・活用・探求という学習プロセスに沿って自らの考えを広げ深める対話を通して、

多様な汎用的能力を育てる学習方法である。アクティブ・ラーニングでは学習内容の

削減は行わず学習過程を質的に改善するため、知識重視か思考力重視かの二項対立的な

議論に終止符を打てることが期待されている。

求められる3つの人間観「主体」「協働」「創造」

- 社会的・職業的に自立した人間として、郷土や我が国が育んできた伝統や文化に立脚した

広い視野と深い知識を持ち、理想を実現しようとする高い志や意欲を持って、

個性や能力を生かしながら、社会の激しい変化の中でも何が重要かを

主体的に判断できる人間であること。

- 他者に対して自分の考え等を根拠とともに明確に説明しながら、対話や

議論を通じて多様な相手の考えを理解したり自分の考え方を広げたりし、

多様な人々と協働していくことができる人間であること。

- 社会の中で自ら問いを立て、解決方法を探索して計画を実行し、問題を

解決に導き新たな価値を創造していくとともに新たな問題の発見・解決に

つなげていくことのできる人間であること。

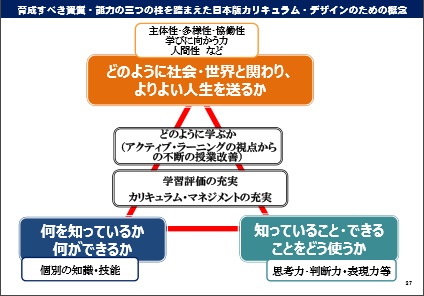

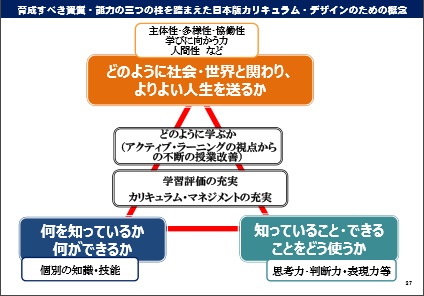

- アクティブ・ラーニングで育てたい資質・能力

- 何を知っているか、何ができるか(個別の知識・能力)

基礎的・基本的な知識・技能を着実に獲得しながら、既存の知識・

技能と関連付けたり組み合わせたりしていくことにより、知識・技能の定着を図るとともに、

社会の様々な場面で活用できる知識・技能として体系化しながら身に付けていくことが重要である。

- 知っていること・できることをどう使うか(思考力・判断力・表現力等)

問題を発見し、その問題を定義し解決の方向性を決定し、解決方法を探して計画を立て、

結果を予測しながら実行し、プロセスを振り返って次の問題発見・解決につなげていくこと

(問題発見・解決)や、情報を他者と共有しながら、対話や議論を通じて互いの多様な

考え方の共通点や相違点を理解し、相手の考えに共感したり多様な考えを統合したり

して、協力しながら問題を解決していくこと(協働的問題解決)のために必要な思考力・

判断力・表現力等である。

- どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか(学びに向かう力、人間性等)

上記の2つの資質・能力を、どのような方向性で働かせていくかを決定づける重要な要素である。

以上の3つの資質・能力を図に表すと以下のようになる。

出典:文部科学省 教育課程部会「アクティブ・ラーニング育成すべき資質・能力の三つの柱」

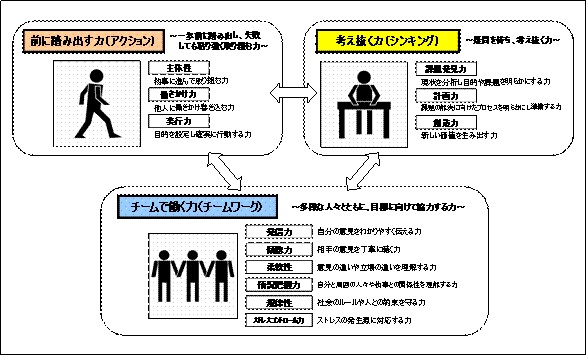

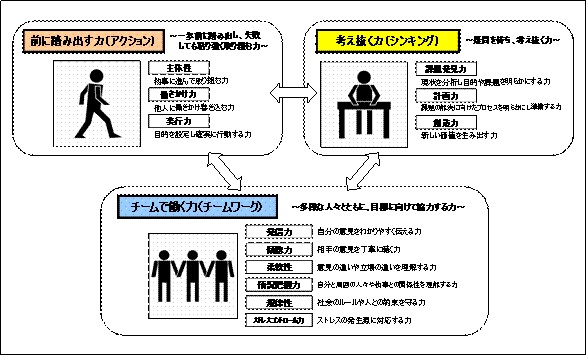

- アクティブ・ラーニングと社会人基礎力

社会人基礎力:社会人基礎力とは、職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために

必要な基礎的な力を3つの能力(12の能力要素)に分けて示したものであり、アクティブ・ラーニング

で育てたい資質・能力と一致すると言うことができる。

①前に踏み出す力(アクション)

②考え抜く力(シンキング)

③チームで働く力(チームワーク)

- 発信力

- 傾聴力

- 柔軟性

- 情報把握力

- 規律性

- ストレスコントロール力

社会人基礎力を図にしたものが以下のものである。

アクティブ・ラーニングと高校入試

現行の高校入試制度のもとでは、選択・穴埋め問題が多く出題され、記述問題が少ない。

また思考力・表現力・判断力等を問う問題も少ない。そのため、小中学校でアクティブ・

ラーニングが実施されても高校入試が近づくと知識重視傾向になってしまうことになる。

アクティブ・ラーニングが活かされる入試はどのようなものであるか。

4.公立高校入試

- 公立高校入試制度

現行の公立高校入試は文部科学省の通知で以下のように定められている。

- 多様な選抜方法の実施について

高等学校の入学者選抜は、各高等学校、学科等の特色に配慮しつつ、

その教育を受けるに足る能力・適正等を判定して行うものとする。

- 多段階の入学者選抜の実施について

推薦入試については、専門学科のみでなく、普通科においても教育上の

特色づくりと並行して一層活用されるよう配慮すること。

- 入学者選抜の資料について

合否の判定の際の調査書と学力検査の成績の比重の置き方については、生徒の選択幅の

拡大等のため、各学校・学科等、あるいは定員の一部事に異なる方式で合否の判定を

行うことについての工夫がなされるよう配慮すること。

- 学力検査の在り方について

学力検査の問題作成については、中学校の教育課程の趣旨に即し、知識の量や程度を

問う出題に偏ることなく、例えば論述式の解答を求める出題や思考力・分析力を問う出題

を増やすなど、中学校の新しい教育課程で重視されるべき能力が適切に反映されるよう

一層の工夫を図ること。

- 調査書の在り方について

調査書については、高等学校入学者選抜の資料としての客観性・公平性を確保するよう

留意しつつ、生徒の個性を多面的にとらえたり、生徒の優れている点や長所を積極的に

評価し、これを活用していくこと。

このような制度のもとに各都道府県が公立高校入試問題を作成している。

- 各都道府県の公立高校入試

春休みに向けて。

・春休みは、ALの実践・有効性について深く研究する。

・それを踏まえて各都道府県の公立高校入試について情報収集。

事例として秋田、神奈川。比較対象に埼玉、東京。

・どのような問題がALを活かせるのか研究。

問題内容について、PISA調査や中学入試の問題などを参考にする。

参考文献

- 文部科学省「学習指導要領等の改訂の経過」 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/idea/__icsFiles/afieldfile/2011/03/30/1304372_001.pdf(最終アクセス:2017/02/13)

- 文部科学省「戦後教育改革の流れ」 http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/data/d002.pdf(最終アクセス:2017/02/13)

- 田中博之(2016)『アクティブ・ラーニングの実践の手引きー各教科等で取り組む「主体的・協働的な学び」ー』

- 経済産業省「社会人基礎力」 http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/kisoryoku_image.pdf(最終アクセス:2017/02/13)

- 文部科学省「高等学校入学者選抜について(通知)」 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/04120702/001.htm(最終アクセス:2017/02/13)

-

-

Last Update:2017/02/13

© Tamaki MIKASA All rghts reserved.