第三セクター鉄道の今後のあり方

−移動から観光への転換など−

政策科学1

社学2年

成島 秀一

研究動機

自分は、これまで、リニアのもたらす環境破壊に関する問題について研究をしてきましたが、リニアは政策提言する問題としてはあまりに小さく、これから研究していくのは難しいと考えました。

そこで、これからリニアや新幹線といった大都市間を結ぶ交通機関の開通によって、JRなどの元の経営母体から分離され、現在経営に苦しんでいる第三セクター鉄道の、今後についての研究をしたいと思います。

第三セクター鉄道は、今後も、北海道新幹線や北陸新幹線の延伸開業による、その部分の平行在来線の経営分離が計画されており、これからもますます増える問題であります。地域地域に根差した問題で、これからも引き続く問題であるため、テーマとして取り上げていこうと思いました。

現在の問題と研究概要

第三セクター鉄道は、多くの場合において、国鉄からJRに民営化される際に不採算路線として移行されたり、新幹線が開業した際に、並行在来線として経営分離されたものがほとんどであるため、最初から経営基盤がぜい弱であり、厳しい運営を強いられていることが多いです。

第三セクター鉄道が急増したのは、借金が重なった国鉄が民営化されたことにより、鉄道会社が国営のものから民営のものとなり、経営の合理化のもとで、このような第三セクター鉄道が急増したのです。

企業が民営である以上、採算が取れないところはカットしたり分離したりすることはやむをえない事かもしれませんが、鉄道というものは地元の足であり、単なる企業が扱う一事業を超えたものであると考えています。整備新幹線が順次開業していくにつれ、多くの路線が第三セクター鉄道への移管が予測されている中で、これからの研究では、そのような第三セクター鉄道が、どのようにすれば地元の足として存続できるかどうかを、提言できればいいなと考えています。

章立て

- 第三セクター鉄道の実情

- 現在行われている対策ー えちごトキメキ鉄道を例に

- 自分なりのあり方

第1章 第三セクター鉄道の実情

現在、日本には65社の第三セクター鉄道運営会社がありますが、そのうちの35社が経常赤字になっており、苦しい経営状態が続いております。

第三セクター鉄道の中には、私鉄から経営を転換したものもありますが、その中でも特に問題になりがちなのは、国鉄、JRから転換したものです。

もともと、JRの枝線を赤字化に伴い経営分離したり、もともとの幹線といえども今後の経営のメインを新幹線に置くために、新幹線の開業に伴い第三セクター鉄道の移管が、ここ最近は続いていました。

第三セクターは、地元の自治体が経営する半官半民の鉄道会社です。この場合、一企業で賄えなくなった路線を沿線の自治体に大部分を移管することで、鉄道路線の廃止を食い止めようとしていました。

しかし、多くの場合、路線を抱えることになる自治体の財政状況はいいものでなく、運行を続ける場合は、通る沿線すべての自治体の同意が必要です。また、不採算路線を任されることになるので、移管と同時に多くの場合、赤字を補い経営を合理化するために、利用運賃を値上げしたり、もともとのJR時代から本数を減らしていきます。

しかし、このことで利用者はさらに減少してしまう悪循環に陥り、最終的には、バス路線転換などの廃止に至ってしまうことが多いです。もともと幹線であったところは、貨物列車そのものの運用はなくならないため、路線自体が廃止になるとは考えにくいですが、利用者が減りすぎてしまうと貨物専用路線になり旅客運用の廃止が懸念されています。

これから紹介する沿線第三セクター鉄道の中でも一番の赤字は、北陸新幹線の開業を受けて、JRからの経営分離の形で北陸新幹線に隣接するJR路線を丸々移行した「えちごトキメキ鉄道」です。

「えちごトキメキ鉄道」は、旧JR北陸本線の新潟県部分を移管した鉄道会社です。ここの部分は、もとより普通列車の本数は多くなく、通過する特急列車や寝台列車の本数の方が多かった部分です。しかし、北陸新幹線が開業すると経営分離に伴い、もともとの特急列車や寝台列車は廃止になり、普通列車も経営分離に伴い、新潟県内のみの運用に限定されてしまいました。

急激な運用体制の変化で、「えちごトキメキ鉄道」は、大幅な経営体制の改革を迫られています。次からは、「えちごトキメキ鉄道」が現状どのような対策をとっているかを記述したいと思います。

第2章 現在行われている政策ーえちごトキメキ鉄道を例に

将来的な第三セクター鉄道は、先ほどの「えちごトキメキ鉄道」を含めて、観光列車を走らせるなどして、観光客を呼び込もうとしています。

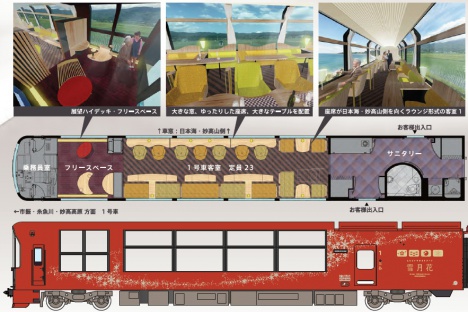

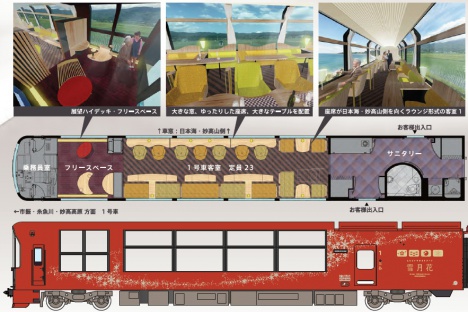

これまで、この区間を在来線で利用する人の多くは、特急列車などを使いこの区間を通過するだけの利用客だけが、ほとんどでした。経営分離に伴い、優等列車がほぼ消滅した今となって、「えちごトキメキ鉄道」は、単なる移動手段だけでなく、乗ること自体が目的になるような列車を、作り出そうとしました。それが、この写真の「リゾート雪月花」です。

この列車は、主に、北陸新幹線の上越妙高駅と糸魚川駅を、鈍行列車並みのスピードで移動します。車内では、新潟県の特産品を使った料理をふるまわれ、途中では、日本海の車窓を楽しむことが出来ます。この列車は、夏休み期間は常に完売状態になるなど、一定の成果を上げています。

このように、第三セクター鉄道は、様々な対策を打っています。

しかし、観光客に頼っているのでは、夏休みや冬休みなどの一時的な時にしか人は来ません。結局のところ、地元に住んでいる人に利用してもらえなければ、本当の意味での鉄道としての意味をなしていないと考えています。

第3章 自分なりのあり方

今回、これから政策提言していく上で、自分は、観光客はもちろんのこと、第三セクター鉄道の沿線地元の人に、いかに利用してもらえるようになるか、いかに地元となじんだものになるかを、提言していけるようにしていきたいです。

参考文献

- 東洋経済 オンライン 2016年11月4日/

- ホームページ「東北福祉大学・鉄道交流ステーション」http://www.tfu.ac.jp/rmlc/exhibition/0010/images/poster.jpg 最終アクセス:

- トラベルwatch 2016年4月23日

- ホームページ「日本の第三セクター鉄道」http://rstarrailsearchob.fc2web.com/FILE/3162.htm 最終アクセス:

- ホームページ「樽見鉄道で旅気分コース」http://www.motosukankou.gr.jp/05_modelcourse/05_03.html 最終アクセス:

- 東北福祉大学・鉄道交流ステーションhttp://www.tfu.ac.jp/rmlc/exhibition/0010/index.html 最終アクセス:

Last Update:2017/03/30

© 2017 Shuichi Narushima. All rights reserved.