近年農作物の輸出が取りざたされる機会が増えた。これは1つにはTPP(環太平洋パートナーシップ)によって安価で外国産の農作物が流入し、価格競争力の乏しい日本の農業が衰退してしまうとして各地の農家が声を上げているからだ。それに対し政府は何も対策をしなければ損害は出るものの、体質強化対策や経営所得安定対策等の対応をすれば十分に農家の所得や国内生産量は維持できるとしている。この議論の内容は知っての通り専門家の間でも意見が割れており、一大学生の私がその是非を論ずるべくもないと考えている。

大切なことは、変わりゆく世界の中で農業の変化の仕方を考えることではないか。食べる、という生物の最も基本的な営みに深く関係する農業を、直ちに産業化せよという言うつもりは毛頭ない。かといって今までと同様の政策をとっていては時代の波にさらわれてしまう。そんなジレンマの中で、農業のありうべき変化の形を我々一般市民のほうから前もって考えることが大切だと思うのである。

私の実家は山形県の兼業農家である。育てている作物も多種多様で、コメはもちろん特産物であるサクランボや柿(干し柿)を毎年出荷している。出荷していない作物も多く、スイカ、イチゴ、モモ、キュウリ、ナス、サトイモ、ハクサイ、コマツナ…と書ききれないので割愛するが、自分の家で食べ、余りは親戚や周りの人におすそ分けするわけである。しかし数年前私にとって衝撃的な事件が発生した。ブドウの栽培をやめてしまったのである。こんなに育てているのだからいいではないかと思う方も多かろう。そこが問題ではない。この時初めて農家の高齢化や後継者不足、そして農家は金にならない、という事実を見せつけられたのである。私は現在東京に移り住んでおり家の手伝いをする機会もない。そんな状況だからこそ、私がこの農業問題を考え続けることは、兼業農家に生まれた1つの責務として果たしたいことなのである。

もう1つ動機になっているのは、TPPを中心に日本の農政に変化の兆しが見え始めたことである。安倍首相は「ブランド化や付加価値、大規模化を進めて国際競争力をつけ、世界に販路を開拓する」としており、農業に対して大鉈を振るう考えだ。このような農政の重要な局面において我々は抗議や賛成の声を上げるだけでよいのか、自ら主体的に考える必要があるのではないか、そのような思いがあった。

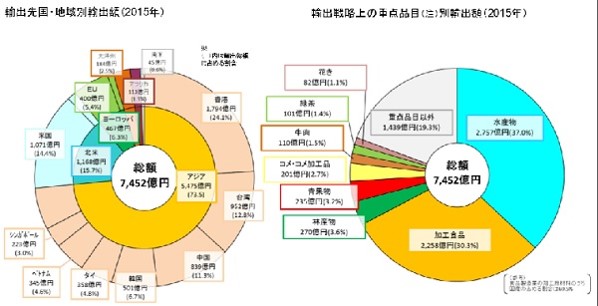

上図は輸出先国の輸出額(左)と輸出戦略上の重点品目として日本が設定している農林水産物の輸出額(右)である。まずは左図を見てみよう。黄色で示されているのがアジア圏に輸出された割合であるが、全体の約4分の3を占めていることがわかる。特に香港が約4分の1を占めているのが特徴的である。香港はフリーポートであり、特別な既製品以外の商品は免税で輸入が可能であることや過去に日本の百貨店が存在したことから日本文化に対する親しみがあること、香港は富裕層が比較的多いことなどが理由として挙げられる。また、右図からは水産物と加工品(菓子、醤油、味噌等)品目の割合が高いことがわかる。 これはアジア地域での売り上げが近年伸びていることが原因と考えられる。一方で近年力を入れている米や野菜などの輸出はそれほど成果が出ていないようだ。

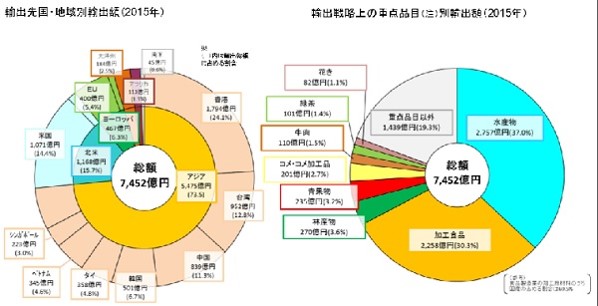

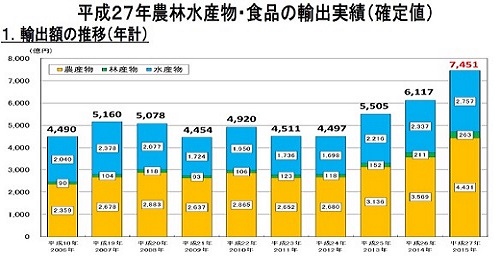

この図は農林水産物の輸出額の推移を示したもので、左図は年別、右図は月別である。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災に伴う原発事故の際には輸出額は落ち込んだもののここ数年は順調な伸びを見せているように見える。しかしながら右図に目を転じると2016年に入って動きは鈍化。原因の一つとしては、2012年後半から始まった金融政策の手詰まり感や、国内外の経済の不透明感から円安頼みにも限界が来ていることが挙げられる。

また、一人当たりの野菜、果実類の消費は減少し肉類がほぼ横ばいの国内での消費には限界がある。こうした状況から今盛んにおこなわれている地域ブランドづくり。しかしこうしたブランド化した製品自体の飽和も目立だちつつある。だからこそ世界に目を向け用という発想に向かうわけだが、単純な話ではない。国策としての輸出を進める際に民間同士が戦って餌場の食い争いになっている、という矛盾すら起こっているのだ。

つまり、現在円安などの追い風を受けて輸出額を少しずつ伸ばしている農作物も、その追い風がやめば一時的輸出ブームになる危険性を持っているし、計画性のないブランド戦略では海外でのニーズにうまくつながらないことは明らかなのである。以上のことから「コストダウン」と「海外を狙ったブランド化」の2点に関し、海外に輸出するためには、国や地域行政がどんなサポートをすればよいかを考えていく。

「コストダウン」の事例の一つとして、現在兵庫県養父市で行われている農業特区の取り組みについて取り上げたい。農業特区というのは、第二次安倍内閣が農業の規制改革として、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図ることを目的に定められた、国家戦略特別区域のことである。養父市は2014年5月に正式に指定を受け様々な規制緩和が今なされている。その中で注目を浴びたのは、地域の農業委員会が握っていた農地の売買・貸借の許可事務を市長に移す点だ。

この意義は大きい。というのもいまだかつて市町村に対して権利委譲が行われたことがなく、このことにより農地の取得をより容易かつ短い期間ですることが可能になったからだ。同時に農業生産法人の要件を緩和することにより、企業の参加が増加し農地の集積化や6次産業化に期待されている。実は、農業委員会の業務の市への移管の経緯に関してはすでに全国で要望が出ていた。特区となる目途が立ってから養父市は農業委員会との協議を経て、農業振興を共通の条件として農業委員会の同意を得たが、この移管の構想は各地ですでにあったということになる。この構想のモデルとして養父市が選ばれたと考えるべきであって、それゆえに注目が集まっているのである。

一方でこういった企業参入は規模は異なれど各地で始まっているのも事実である。参入企業数は1898社(2015年6月末)。2008年は400社あまりだったことから、7年間で実に4倍以上に増えたことになる。しかし一説によると、農業の新規参入の8割が鳴かず飛ばずに終わるという。農地の流動化によって農地の様々な担い手が増えたことは喜ばしいことかもしれないが、利益が出なければ意味がない。「コストダウン」の狙いが達成されているかどうかは企業によってばらばらであり、国や地域がその地域に合わせて規制緩和にプラスした取り組みをすることによって輸出に適する価格まで下げることが可能となる。

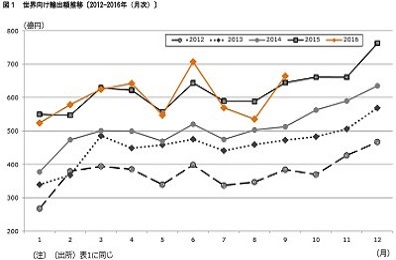

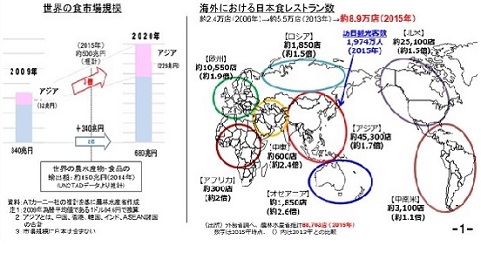

上図は世界の食市場規模(左)と海外における日本食レストラン数(右)を示したものである。食規模はアジアが2倍へと膨れ上がり世界全体でみても2倍に増大するとみられている。また日本食レストランの数もアジア圏の45300店が堂々たる1位で、二位の北米に20000店以上の差をつけている(2015年時点)。また同2015年にはミラノ万博において日本間で提供された日本食が人気を博した。こうしてみると日本食を通して農作物を売り出すのもそれほど難しくないと思われる。

しかし私は日本食を海外にこれ以上広げるのは農作物の輸出の強化にはつながらないと考えている。それはなぜか。いくつか例を挙げよう。ミラノ万博が行われたイタリアの日本食料理店のオーナーの場合、そこで使われているかつお節は中国、ベトナム産がほとんどであったり、コメもカリフォルニア米であることが多い。一般のレストランではコストがかかりすぎるからだ。また、開催国イタリアをはじめ、EUでは例えば日本からの豚や鶏の肉、それに乳製品については、輸入は一切禁止、牛肉や水産物も日本国内の一部の施設で処理されたもの以外認めていない。ここには国際的な認証取得の遅れが見て取れる。しかも海外の和食レストランのおよそ9割が外国資本であるため日本への経済効果は及びにくいのだ。和食の専門性、職人性や伝統を伝えることの難しさも輸出の妨げになりうる。

こうした課題は解決にかなりの時間を要する。そういう点から農作物輸出に期待を抱くのは控えるべきであろう。逆を言えば、食を輸出する際の相手国の具体的なニーズやターゲットを細かくセグメントする等の商業戦略は、国家が担うには範囲が広く分野も多岐に渡るので費用対効果が悪いので、国は国内の生産構造と物流網の改善、包括的戦略に注力することが重要であるように思う。

こうした日本食で見えた課題に加え、いわゆるブランド物と呼ばれる高級品が海外で売れているように評価する向きがあるが、そこにも注意を加えたい。すでに「日本の農作物輸出の現状」で述べた通り単にブランド化したものが海外で売れるというわけではない。現在のブランド農産物の輸出阻害要因として例えば、「高コスト、オーバースペック」の問題がある。日本国内で作られた農作物を海外へ運ぶ物流コストと最高品質のものを作るための生産コスト、地理的表示に代表されるブランド保護と国際認証制度の取得手続きなどの諸経費により現地のニーズに適合しない(値段と品質がともに高すぎた)品物が多く出回りすぎている。これまでの活動やレストラン等の数から確かに日本産のものに対するかなり前向きなイメージはすでに定着しているとみてよいが、日本産のものを手軽に手に入れられる状況とは程遠く、ブランド作りに新しい戦略が必要とされている。具体的には輸出用の作り方をする必要性、一定品質の維持、一括的な国の補助金以外の支援が求められるだろう。

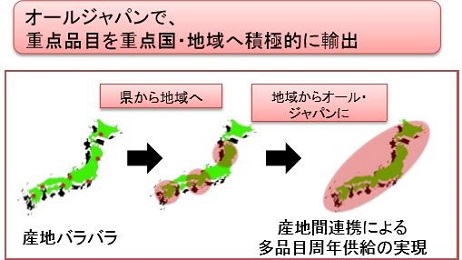

そこで注目されるのがオールジャパン戦略である。オールジャパン戦略は、「各県バラバラではなく、ブロックや地域でまとまって輸出に取り組む取組を支援するとともに、共同輸送・混載による物流費の抑制を図るため、事業者向け支援をメリハリ化することにより、ジャパンブランドの構築や産地間連携の取組を重点化(輸出総合サポートプロジェクト事業)」することを目的に2015年に取り組み方針が示された。メリットとしては相手国のルールに対応した生産が増えること、認証の効率的取得、流通コストの低減、統一ブランドによる訴求力の向上が挙げられる。もちろん問題点として既存のブランド品の在り方や費用や作業の分担、物流調整、地域からの反発などが考えられる。

しかしながらブランドが乱立して、互いに足を引っ張っている状況にすでに気づきつつある人はこのような動きを敏感に感じとり、なおかつ集積化に反対する人にとっても自らの畑で作物を育てられるという点では安心感も高まりやすいと考えられる。

今後は私の実家である山形県の農産物に焦点を絞り、「コストダウン」「海外向けのブランド化」の切り口から研究を進めていくこととしたい。大まかな方針としては集積化、企業誘致を図ることでメリットが大きい農地や農産物の特定と、新たなブランド形成につながる仕組みとそれに対応する農地や農産物の調査をしていく。

Last Update:2017/2/6

© 2017 Kotaro Saito. All rights reserved.