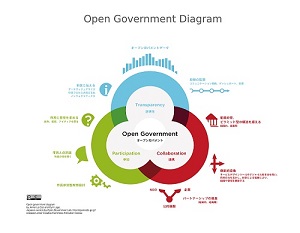

出典:OpenGovLab

近年、スマートフォンの普及などにより、インターネットがかつてないほどに身近な存在となっている。私は以前から情報技術に関心があり、情報技術を行政に活かすことはできないかと調べる中で出会ったのが「オープンガバメント」という考え方である。

普段の生活のなかで、行政の存在を意識する機会はあまり多くはないだろう。また、「行政サービス」と聞いてイメージするのも、お役所仕事のようなイメージかもしれない。しかしながら、情報技術を活用したオープンガバメントを推進し、市民に寄り添ったサービスを提供することで、このような固いイメージを変え、より身近で、市民の声を反映させた行政サービスを実現することができるのではないか、と考え、オープンガバメントを研究しようと思った。

オープンガバメントとは、文字通り「開かれた政府」を意味する言葉で、これは「透明性」「参加」「連携(協働)」の3つをキーワードに、政府を国民に開かれたものにしていく取り組みのことである。この概念は、「Web2.0」という概念の提唱者でもあるティム・オライリーによって提唱された。この「Web2.0」という言葉は、Web上での情報発信が相互的になった、プラットフォームとしてのWebへの変化を表すものであり、オープンガバメントはそれになぞらえてGovernment2.0とも呼ばれている。これは、従来の、税を納めるとサービスが返ってくる「自動販売機」型から、参加者同士が自由に活動し、より良いものを生み出す「場(プラットフォーム)」を提供する形へと、政府のあり方を変えて行こうとする考え方である。

オープンガバメントを実現することは、行政にも市民にもメリットがある。例えば、市民の「参加」によって、利用者の視点により近づくことができる、プロセスやデータを公開し「透明性」を保つことによって、行政・市民の相互理解が深まる、市民との「協働」によって迅速な対応ができる、効率化やコストの削減が期待できる等である。

オライリー氏は、地方自治体がプラットフォームを制定しガバナンスを実行するスキームを提示している。これは、

まず、海外でのオープンガバメントの取り組みを紹介する。米国は、オープンガバメントの推進に積極的に取り組んでいる国の一つである。バラク・オバマ前大統領が、就任直後の2009年1月に「透明性とオープンガバメントに関する覚書」を公表し、透明でオープンな政府になるよう各政府機関に要請したことによって「透明性(Transparency)」「参加(Participation)」「連携(Collaboration)」の三つを柱とした様々な取り組みが行われている。「透明性」を高める為に、2009年から米国連邦調達局(The General Services Administration:GSA)はData.govというポータルサイトを開設し、政府や各都市が保有する様々なデータを公開している。Data.govのオープンガバメントについてのページ(Open Government - Data.gov.2017/2/5閲覧)では、データを公開することによって、市民の政治への参加を促し、経済発展の機会を生み出し、民間や公共の両方においての意思決定に関わる情報を提供する、と記載されている。また、政府が制定する規則や法規について、意見や提言を投稿できるRegulations.govというサイトを設置したり、民間と連携し、開発途上国でのモバイル技術の利用方向に関するアイデアを募集し、助成を行うDevelopment 2.0 Challengeという取り組みも行われた。

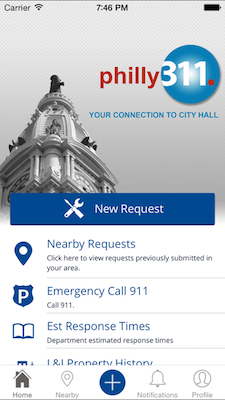

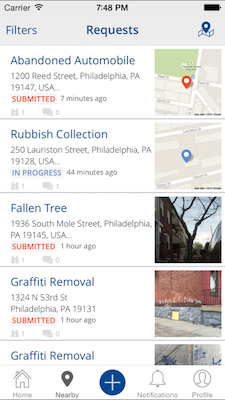

オープンガバメントへの取り組みは、地域レベルでも行われている。「Philly 311」は、フィラデルフィア市で導入されているアプリケーションである。これは、市が無料で提供しているアプリケーションで、市民が落書きや放置されたゴミ、道路の破損など緊急性の低い問題を報告するためのもの(non emergency contact center)である。使い方はとてもシンプルで、「問題の現場の写真を撮ってアップロードする」だけで、写真とGPSによる位置情報がリンクして地図上に表示され、行政は投稿された情報を元に効率的に問題の対処に当たることができる。細かい情報の入力が必要なく、電話での行政相談よりも気軽であり、また、他人の投稿内容や作業の対応状況がアプリ上で確認できるので、市民の安心感や、行政への信頼が高まる効果もある。 このアプリケーションは2008年に初めて導入され、2014年の大きなアップデートを経て、現在も活発に利用されている。また、2012年のハリケーンの際に、多くの市民が情報提供を行ったことで、効率的に復旧作業を行うことができたという実績がある。 このような地域密着・市民参加型のアプリケーションは他の市でも導入されており、「Pulse Point Respond」という、心臓発作を起こした人がいるという情報を近くの市民に発信することで、救命活動に協力してもらうアプリケーションや、ジョージア州ジョンズクリークの警察による、事件や事故の情報や行方不明者情報を提供する「JCPD4Me」というアプリケーション等がある。

日本においてオープンガバメントの推進に携わっているのは経済産業省である。経済産業省では現在、G8の「オープンデータ憲章」や、平成25年6月14日に閣議決定した「世界最先端IT国家創造宣言」に基づき、経済産業省が保有するデータをオープンデータとして公開していく「OPEN METIプロジェクト」に取り組んでおり、データカタログサイトである「Open DATA METI」を運営している。また、平成26年度電子経済産業省構築事業 (オープンガバメントに係るプラットフォームの在り方に関する調査研究)の一環として、2010年7月に開設した「オープンガバメントラボ」を2015年2月にリニューアルし、オープンガバメントに関する研究や実践的な取り組みを行っている。

次に、日本での導入事例として千葉市の例を取り上げていきたい。千葉市は「ちばレポ」というサービスを提供している。「ちばレポ」は、千葉市が2014年9月から運用しているWebサービス/アプリケーションで、無料で利用できる。このサービスは、フィラデルフィア市のPhilly 311に近いサービスであり、市民が壊れた道路や道端のごみなどの問題の写真を撮ってアップロードすると、行政やボランティアが対応し、対応状況が目に見える形で表示されるというものになっている。千葉市はオープンガバメントへの取り組みに積極的であり、千葉市長は後述するオープンガバメント推進協議会の会長も務めている。また、「ちばDataポータル」というサイトを設立し、様々なデータセットの公開や、千葉市や、千葉市のオープンデータ活用によって製作されたアプリケーションの紹介などを行なっている。

オープンガバメント推進協議会は、平成27年4月に設立された団体であり、武雄市・千葉市・奈良市・福岡市など12の一般会員(地方公共団体)と、日本アイ・ビー・エム株式会社など4つの特別会員(企業・団体)からなる団体である。現在は千葉市が事務局を担当し、千葉市長(熊谷俊人氏。2017年2月現在)が会長を務めている。これは、平成25年4月に設立された「ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会」を前身とし、マイナンバー制度の利活用の推進を新たに行うにあたり名称を変更したものである。オープンガバメント推進協議会は、「ICTの進展と国や産業経済界の動向を踏まえ、企業・大学・行政が連携し、『マイナンバー制度の利活用の推進』や『ビッグデータ・オープンデータの具体的活用策の検討及び活用推進』に資する取組みを行い、『行政の効率性及び透明性の向上』、『市民サービスの向上及び市民主体のまちづくりの促進』、『産業の発展』に寄与し、市民・市内事業者にとって利便性の高い公平・公正な社会の実現に資することを目的に活動している団体」である(千葉市ホームページ「オープンガバメント推進協議会の取り組み」より引用。2017/2/6閲覧)。オープンガバメント推進協議会では、平成26年度ビッグデータ・オープンデータの活用アイデア・アプリケーションコンテストで最優秀賞を受賞したアイデアの実現や、シンポジウムの開催、アーバンデータチャレンジへの参画などの活動を行っている。

アーバンデータチャレンジ(UDC)とは、一般社団法人社会基盤流通推進協議会が主催する、「地域課題の解決を目的に、地方自治体を中心とする公共データを活用した年間のイベント開催を伴う一般参加型コンテスト」である(「アーバンデータチャレンジ2016」より引用。2017/2/6閲覧)。UDCは、UDCが設定する「地域課題」の解決に効果的なツール・アイデア・データセットをコンテスト形式で募集するイベントであり、2016年度は30の地域拠点が参加している。2015年度のUDCでは、滋賀県大津市の「大津祭曳山ストーリーテラー」が、オープンガバメント推進協議会賞 金賞を受賞し、実際にアプリケーションが配信されている。

「2.オープンガバメント(Gov2.0)とは」で述べたように、オライリー氏は、オープンガバメントを実行するスキームの存在を提唱している。そして、ここまで紹介した事例をそれらに当てはめると、

ここまで、海外でのオープンガバメントの取り組みと、国内におけるオープンガバメントへの取り組みを紹介してきた。市民から情報を集め、行政サービスの運用に役立てるシステムとしては、Philly 311やちばレポなどは、利用者も多く、成功している事例だと言っても良いだろう。しかしながら、現在日本において様々な都市や団体がアプリケーションを開発しているにも関わらず、それらの多くが利用者も少なく、うまく稼働しているとは言い難いのが現状である。また、アプリケーションも、母体やサービス内容がバラバラで、利用者にとっても使いやすいとは言えない。そこで、生活に必要なサービスを一本化した、生活密着型のサービス/アプリケーションの導入を目指したいと考えている。その為に、今後は現在成功している事例をさらに詳しく調べ、市民が必要としているサービスは何なのか、どのようにすれば市民の参加を促せるのかに関して、解決策を探っていきたい。