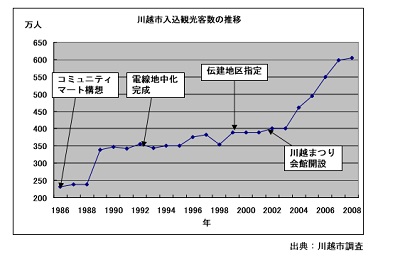

嬤擭偺娤岝嶻嬈偺惙傝忋偑傝傗丄擔杮惌晎偺2020擭偵朘擔媞4000枩恖偺栚昗傪宖偘偰婯惂娚榓傗搳帒傪愊嬌揑側幚巤偵傛偭偰丄崙撪偺娤岝嶻嬈偼戝偒側拲栚傪梺傃偰偄傞丅偦偺拞丄庼嬈傪偒偭偐偗偵丄宨娤傪梡偄偰娤岝傑偪偯偔傝傪偡傞偙偲偱恖乆傪屇傃崬傓偙偲偵懳偟偰嫽枴傪帩偭偨丅

僛儈榑偺戣柤偼乽娤岝偵傛傞抧堟怳嫽丂搒巗惍旛偵傛偭偰娤岝嶻嬈傪惙傝忋偘傞乿偱偁傞傛偆偵丄搒巗惍旛偵傛偭偰娤岝嶻嬈傪巋寖偟丄抧堟怳嫽傪偡傞庤抜傪尋媶撪梕偲偟偨偄丅偮傑傝尋媶傪捠偠偰丄嘆搒巗惍旛傪梡偄偨娤岝傑偪偯偔傝偺抧堟怳嫽偺庤抜偺峫埬嘇尰嵼偡偱偵峴傢傟偰偄傞帠嬈偺夵慞揰傪峫偊傞偙偲傪峴偆梊掕偱偁傞丅

摉弶宨娤惍旛傪庡偵峫偊偰偄偨偑丄帒椏傪挷傋偰偄偔偆偪偵宨娤傪廫暘偵惗偐偡偵偼宨娤傪尒傞娐嫬傪惍偊側偗傟偽側傜側偄偙偲偵巚偄帄偭偨偙偲偲丄偦傕偦傕岎捠娐嫬偺栤戣傕戝偒偔娤岝偵塭嬁偡傞偨傔丄搒巗惍旛偺傎偆偑傛傝曪妵揑偱揔愗偐偲峫偊偨偨傔僥乕儅傪曄峏偟偨丅偨偩丄傛傝揔愗側柤帉偑偁傟偽崱屻曄峏偟偰偄偒偨偄丅

娤岝偲偄偆僥乕儅偼丄廃曈抧堟偺廧柉丄柉娫嬈幰丄NPO丄峴惌丄娤岝媞偲條乆側傾僋僞乕偑娭梌偡傞摿惈偑偁傞偨傔丄條乆側棫応偺恖乆偑嶲壛偡傞偙偲傪擮摢偵抲偒丄庤抜傪専摙偟偰偄偒偨偄丅

傑偨丄挷傋傞搒巗偺懳徾偲偟偰偼丄楌巎揑娤岝帒尮(庡偵恖暥宨娤)傪帩偮搒巗偲偡傞丅

楌巎揑娤岝帒尮丄帺慠揑娤岝帒尮偱偼娭楢偡傞朄埬傗徣挕偑堎側傝丄斖埻偑峀斖埻偵側傝偡偓傞婋尟惈偑偁傞偨傔偩丅偨偩丄楌巎揑娤岝帒尮偵拲栚偟偰挷傋偨搒巗偑帺慠揑娤岝帒尮傪傕帩偭偰偄傞応崌偼偦傟傕暪偣偰峫偊偨偄丅尰帪揰偱偼丄娤岝帒尮傪帩偨側偄搒巗(椺丗廧戭抧偲偟偰偺懁柺偑嫮偄搒巗)偵偍偄偰偼丄乽0偐傜1傪惗傓乿崲擄偝偑偁傞偨傔傂偲傑偢峫椂偟側偄偙偲偵偟偨丅

屇傃崬傓娤岝媞偺懳徾偼戝偒偔暘偗偰丄崙撪偺擔杮恖偲朘擔奜崙恖偺2僷僞乕儞偑峫偊傜傟傞丅

峕屗帪戙丄夛捗斔偺忛壓挰偺拞丄椃饽偺廤愊抧偲偟偰夛捗庒徏巗幍擔挰捠傝廃曈偼塰偊偰偄偨丅偟偐偟丄1860擭偺捁塇丒暁尒偺愴偄傪敪抂偲偟偰奐愴偟偨曡扖愴憟偱夛捗傕愴抧偲側傝丄尰夛捗庒徏巗偺抧堟偼愴壩偵尒晳傢傟偨丅峕屗帪戙偵巆偭偰偄偨奨暲傒偺傎偲傫偳傪夛捗庒徏巗暲傃偵幍擔挰捠傝偼幐偆偙偲偲側偭偨偑丄柧帯丒戝惓帪戙偵嵞嫽偝傟丄暋悢偺寶抸暔偑摉帪棳峴偟偰偄偨寶抸曽幃偱寶偰傜傟傞偙偲偲側偭偨丅

偦偺屻丄幍擔挰捠傝偼彜揦奨偲偟偰婡擻偟偰偄偨偑丄徍榓屻婜偵側傝夛捗庒徏巗帺懱偺恖岥棳弌傗僶僀僷僗偺奐捠側偳偱徚旓幰偑巗奨抧偐傜峹奜揦傊棳弌偡傞帠懺偑婲偒丄幍擔挰捠傝偺彜揦奨偺棙梡媞偼擭乆尭彮偺堦搑傪扝偭偰偄偭偨丅棙梡媞晄懌偵敽偄嬈愌偑埆壔偟偨偙偲偱忯傓揦傕憹偊丄偄傢備傞乽僔儍僢僞乕奨乿偲側偭偨幍擔挰捠傝偼捠嬑傗捠妛搑拞偺廧柉偑捠傞偩偗丄偲偄偭偨忬懺偵傕側偭偨丅

偟偐偟丄桳巙偑戝惓偺挰暲傒暅妶側偳傪専摙偟丄1994擭偵丄捠傝偵巆傞屆偔枴傢偄偺偁傞寶暔傪妶偐偟偨忛壓挰傜偟偄摿怓偁傞彜揦奨偺暅嫽偲抧堟僐儈儏僯僥傿偺嵞峔抸傪栚揑偵丄乽幍擔挰捠傝傑偪側傒嫤媍夛乿偑敪懌偟偨丅幍擔挰捠傝傑偪側傒嫤媍夛傪拞怱偵挰暲傒偺惍旛偵庢傝慻傒丄巗偺彆惉傪妶梡偡傞偙偲偱崱偱偼僔儍僢僞乕捠傝偲壔偟偰偄偨幍擔挰捠傝偼娤岝抧偲偟偰嵞惗偟丄擭30枩恖埲忋偺娤岝媞偑朘傟偵偓傢偄傪尒偣偰偄傞丅

梞晽壔傗嬤戙壔偵敽偄柍棟偵愝抲偝傟偨僩僞儞傗怴寶嵽偱暍傢傟偨彜揦傪廋宨岺帠偡傞偙偲偱杮棃帩偭偰偄偨庯傪庢傝栠偟丄偝傜偵偼傛傝娤岝媞傪屇傃崬傓枺椡傪帩偭偨彜揦偵偡傞丅摿偵1994擭偵愝棫偝傟偨幍擔挰捠傝傑偪側傒嫤媍夛偼廳梫側栶妱傪壥偨偟偰偍傝丄寶暔強桳幰偲僥僫儞僩擖嫃幰偺儅僢僠儞僌傪峴偄丄僥僫儞僩擖嫃幰偵偼婓朷偡傞奜娤偺寶抸暔傪採嫙偡傞丅寶暔強桳幰偺愢摼偲偄偆抧摴側妶摦傪峴偄側偑傜丄弌揦帒嬥偺偆偪100枩墌傪廋宨偵廩偰傞偙偲傪忦審偵丄僞僂儞帍側偳傪捠偠偰擖嫃傪屇傃偐偗偨丅

宨娤忦椺偵婎偯偔宨娤嫤掕傪掲寢偟丄巗偐傜宨娤宍惉抧嬫偵巜掕偝傟傞偙偲偱彆惉嬥(忋尷70枩墌)傪摼傜傟傞巇慻傒偑偁傝丄偙傟偑2偵奩摉偡傞丅傑偨愊嬌揑偵儅僢僠儞僌傪峴偆偙偲偱寢壥揑偵嬻偒壠揦曑傕偟偔偼嬻偒壠偵側傝偦偆側挰壆偺棙梡偵婑梌偟丄偵偓傢偄憂弌偺偨傔偺戝偒側栶妱傪壥偨偟偰偄傞丅

1993擭偺挷嵏偱偼幍擔挰捠傝偺捠嬑丒捠妛栚揑埲奜偺棙梡幰偼堦擔偁偨傝傎傏0恖傪寁應偟偨丅偟偐偟丄幍擔挰捠傝傑偪偽傒嫤媍夛偑愝棫偝傟寶抸暔偺廋宨岺帠傪幚巤乮戞堦崋偼拑揦傗傑偱傜乯丄偙傟偵抂傪敪偟條乆側宨娤惍旛帠嬈傗娤岝傑偪偯偔傝偺庢傝慻傒傪峴惌傗JR側偳偺柉娫嬈幰偲嫟偵悇偟恑傔傞偙偲偲側偭偨丅

偦偺寢壥丄2010擭搙偺挷嵏偱偼幍擔挰捠傝偺拞偱傕偽傜偮偒偼尒傜傟傞偑丄堦擔偁偨傝栺1000恖乣1300恖偺棙梡幰傪婰榐偟擭娫栺35枩恖掱偑幍擔挰捠傝偵朘傟傞傛偆偵側傝丄夛捗庒徏巗偵偍偗傞娤岝僗億僢僩偲側偭偰偄傞丅

憼憿傝偺挰暲傒偼丄柧帯26擭偺愳墇戝壩傪宊婡偲偟偰惗傑傟偨丅暅嫽偵偁偨傝丄擔杮屌桳偺懴壩寶抸偱偁傞搚憼憿傝傪嵦梡丅偦偺屻傕丄徍榓弶婜偵帄傞傑偱奺帪戙偺棳峴傪庢傝擖傟側偑傜挰暲傒偑敪揥偟偨丅徍榓拞婜埲崀丄墷暷壔偺棳傟偵敽偄丄彜嬈宍懺傕曄壔偟庢傝夡偟偑憡師偓丄巆偭偨揦曑傕屆偔偝偄偲傒側偝傟丄柍棟傗傝梞晽偵夵憰偝傟偨丅愳墇墂廃曈偺奐敪偺寢壥丄屭媞偩偗偱側偔堏揮偡傞揦曑傕懡偔丄憼憿傝偺奨暲傒偼師戞偵庘傟偰偄偔丅

徍榓40擭戙埲崀丄挰暲傒曐懚塣摦偑奐巒丅帪婜傪慜屻偟晅嬤偵崅憌儅儞僔儑儞偺寶愝偲搒巗寁夋摴楬帠嬈偵傛偭偰憼憿傝偺挰暲傒偺堦晹庢傝夡偟偑寛掕偝傟丄楌巎揑娐嫬偺曐慡偲婛掕搒巗寁夋偲偺僊儍僢僾偑尠嵼壔偡傞傛偆偵側偭偨丅廧柉偵傛傞斀懳塣摦傗挰暲傒曐岇偺庢傝慻傒傪庴偗丄巗偼搒巗寁夋丄宨娤桿摫懳墳嶔偺専摙傪偼偠傔傞丅1987擭丄愳墇堦斣奨挰暲傒埾堳夛偑廧柉桳巙偵傛偭偰愝棫偝傟丄堦斣奨偺乽傑偪偯偔傝偺崌堄宍惉傪恾傞応乿偲偟偰婡擻偟丄堦斣奨偺惍旛傪庡摫偟偰偄傞丅

1987擭偵堦斣奨偺乽傑偪偯偔傝偺崌堄宍惉傪恾傞応乿偲偟偰敪懌偟偨丅峔惉堳偼彜揦奨偺儊儞僶乕傗丄帺帯夛丄愱栧壠偲 NPO 愳墇憼偺夛偱丄峴惌乮暥壔嵿曐岇壽丄傑偪偯偔傝寁夋壽丄彜岺怳嫽壽乯偼僆僽僓乕僶乕偲偟偰嶲壛偟偰偄傞丅

揦傪怴偟偔寶抸丄夵抸偡傞嵺丄寶抸寁夋傪埾堳夛偵採弌偟偰傕傜偄丄挰暲傒婯斖乮偁偔傑偱帺庡嫤掕儖乕儖偱朄揑崻嫆偼側偄乯偵徠傜偟偰寶抸偺嫋壜丄晄嫋壜傪敾抐偡傞丅埾堳夛偱嫋壜偑壓傝偨応崌偵弶傔偰峴惌偵怽惪偡傞宍偲側傝丄峴惌偑寶抸婎弨朄丒搒巗寁夋朄偵徠傜偟崌傢偣丄寶抸嫋壜偑壓傝傞偲偄偆棳傟傪峔抸偟偰偄傞丅傑偨丄寧偵堦搙偺儁乕僗偱夛崌傪奐偒丄傑偪偯偔傝堦斒偵偮偄偰傕榖偟崌偭偰偄傞丅

娤岝傑偪偯偔傝傗宨娤栤戣偑榖戣偵側偭偨寢壥丄揱摑揑寶憿暔偺曐岇堄幆偺崅傑傝傗巆偡壙抣偺嫟桳偑恑傒丄曐懚丒嵞惗偺庢傝慻傒偑妶敪偵側偭偨丅

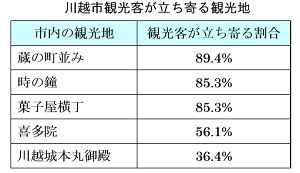

偦偺寢壥丄揱摑揑寶憿暔偑彜揦奨偵偲偭偰偺婱廳側娤岝帒尮傊偲側偭偨丅揱摑揑寶憿暔扨懱偩偗偱側偔丄廃曈偺寶抸暔傗摴楬惍旛偵傛傝揱摑揑寶憿暔偺宨娤忋偺枺椡傪堷偒棫偨偣丄彜揦奨廃曈抧堟堦懱偺宨娤偺枺椡偑岦忋偟偨丅偙傟偵敽偄丄彜揦奨棃朘幰偑憹壛偟偨丅愳墇巗娤岝媞乮2015擭搙栺657枩恖乯偺栺9妱偑憼偺挰暲傒傪朘傟偰偍傝丄彜揦奨娤岝媞偵偲偭偰憼憿傝偺挰暲傒偼廳梫側娤岝僗億僢僩丄傑偨攦偄暔嫆揰偱偁傞偙偲偑傢偐傞丅

堦斣奨彜揦奨偺挷嵏傪恑傔傞偲丄乽捠傝偑嫹偔幵偲恖偺愙怗帠屘偑怱攝乿偲偄偆堄尒偑傾儞働乕僩偱偺夝摎傗椃峴僒僀僩偱偺岥僐儈偱偟偽偟偽尒傜傟丄堦斣奨彜揦奨偺拲栚偡傋偒壽戣偼乽捠傝偺嫹偝乿偩偲峫偊傜傟傞丅娤岝媞偵偲偭偰偼乽挰暲傒傪妝偟傒偨偄偑丄摴楬偺嫹偔婋尟側偺偱丄挰暲傒傗攦偄暔傪備偭偨傝偲妝偟傔側偄乿丄廧柉偵偲偭偰偼乽娤岝媞偑憹偊傞偺偼椙偄偑丄堦斣奨偑崿嶨偟偡偓偰婋尟乿偲偄偭偨忬嫷偵側偭偰偄傞偺偑尰忬偱偁傞丅

堦斣奨廃曈偼丄廃曈廧柉偺惗妶摴楬偐偮娤岝偺嫆揰偲側偭偰偄傞偑屘偵恖偲幵偺墲棃偑寖偟偔丄憗媫偵曕峴幰偺埨慡懳嶔傗岎捠娐嫬偺夵慞偑昁梫偱偁傞丅傕偲傕偲堦斣奨傪娷傓拞墰捠傝慄偼暆堳栺11儊乕僩儖偱偁傞偑丄搒巗寁夋摴楬帠嬈偲偟偰暆堳20儊乕僩儖偵奼暆寛掕偝傟偨丅偙偺搒巗寁夋摴楬帠嬈偵傛偭偰憼憿傝偺挰暲傒偺惣懁偑庢傝夡偝傟傞偙偲傕寛傑傝丄偦傟偵斀懳偡傞宍偱憼憿傝偺挰暲傒曐岇偺偨傔偺廧柉塣摦偑惙傝忋偑傝丄搒巗寁夋偑尒捈偝傟岺帠偺拞巭偵棊偪拝偄偨偺偱偁傞丅偦偺偨傔丄摴楬偺奼暆岺帠偵傛傞夝寛偼尰幚栤戣崲擄偩丅偦偺偨傔摴楬傪惍旛偡傞偺偱偼側偔丄岎捠傪偰偙擖傟偟丄壗傜偐偺宍偱夵慞偡傞偙偲偑媮傔傜傟傞丅

岎捠忬嫷夵慞偺偨傔丄2009擭丄愳墇堦斣奨偱偺曕峴幰揤崙偲幵偺堦曽捠峴偺幮夛幚尡偑幚巤偝傟偨丅

幮夛幚尡屻偺傾儞働乕僩挷嵏偱偼丄娤岝媞丄廃曈廧柉偲傕偵曕峴幰揤崙偲堦曽捠峴偵傛偭偰埨慡妋曐偝傟傞偙偲偼擣幆偟偨偑丄摉慠側偑傜廃曈廧柉偼乽娤岝亙惗妶乿偱偁傝丄崱屻曕峴幰揤崙傗幵偺堦曽捠峴傪幚巤偡傞偵傕丄媥擔偺傒幚巤側偳偺忦審晅偒偺岎捠惂尷偱側偗傟偽巀惉偱偒側偄丄偲偄偆堄尒偑懡悢傪愯傔偨丅

帺壠梡幵偱朘傟傞娤岝媞偺懡偔偼塈夞偟偰堦斣奨偺捠傝傪旔偗崿嶨偵姫偒崬傑傟傞昿搙傗帪娫偑抁偄偙偲偐傜丄廧柉偵傕塈夞儖乕僩側偳忋庤偄桿摫嶔傪採帵偟丄堦斣奨偺捠夁昿搙傪壓偘傞偙偲偑偱偒傟偽尰嵼敪惗偟偰偄傞栤戣偼夝寛偟偦偆偱偼偁傞偑丄側偐側偐偆傑偔偄偐側偄丅

崱傕曕峴幰揤崙偲幵偺堦曽捠峴偼惓幃偵偼幚巤偝傟偢丄巗偲廧柉偱榖偟崌偄偑懕偄偰偄傞忬嫷偱偁傞丅

2017擭1寧10擔偺擔杮宱嵪怴暦偺婰帠丄乽挰偺宨娤夵慞傪巟墖丂崙岎徣丄慡崙10搒巗偱乿偺拞偱崙搚岎捠徣偑朘擔奜崙恖憹壛偵岦偗丄2017擭搙偐傜娤岝抧偺宨娤夵慞傪巟墖偡傞惂搙傪偮偔傞偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅

婰帠撪偱偼丄嘆楌巎揑側寶憿暔偺廋慤傗曐懚偵壛偊丄廃曈偺岞墍傗曕摴偺惍旛傪堦懱偱恑傔傗偡偔偡傞偙偲嘇慡崙10僇強傪儌僨儖抧嬫偵巜掕偟丄廤拞揑偵挰暲傒傪夵傔傞丅嘊2017擭3寧偵傕抧嬫傪慖傃丄17乣19擭搙偺3擭娫偵廤拞巟墖偡傞乧偲偄偭偨偁傞掱搙偺摦岦偑徯夘偝傟偰偄傞丅

摉惂搙偵傛偭偰丄偙傟傑偱僶儔僶儔偵庤妡偗偰偄偨寶憿暔偺曐懚傗忛愓岞墍偺惍旛側偳傪傑偲傔偰幚巤偟丄奨楬庽傗峀応丄揥朷戜偺惍旛傪峴偆偙偲傗丄僈乕僪儗乕儖傗楬柺偺揾傝懼偊丄宨娤傪懝側偆壆奜峀崘偺揚嫀偑恑傓偙偲偑婜懸偝傟傞丅

巹帺恎偺尋媶撪梕偱偁傞丄廃曈抧堟堦懱偲側偭偨娤岝傑偪偯偔傝偲惂搙偵傛偭偰婜懸偝傟傞帠嬈撪梕偑嬤偄偨傔丄崱屻崙傗抧曽帺帯懱偑敪怣偡傞忣曬偵拲帇偟丄尋媶偵惗偐偟偰偄偒偨偄丅摿偵丄柧擔偺擔杮傪巟偊傞娤岝價僕儑儞峔憐夛媍偑摉惂搙偵娭偡傞媍榑傪岎傢偟偰偄傞偨傔丄偙傟傑偱偺採尵撪梕傗偙傟偐傜偺摦岦傪挷嵏偟偨偄丅