日本の子どもの貧困問題を考える

―母子家庭の視点から―

早稲田大学社会科学部2年 上沼ゼミナールⅠ

石井未宇

図1 出所:日本財団

章立て

- はじめに

- 日本の貧困現状

- 日本の離婚と養育費の状況

- 国による支援制度

- 東京都の取り組み

- 今後の方針

- 参考文献

1.はじめに

テレビや新聞などで「貧困」という言葉をよく耳にするようになった。しかし、貧困と聞いて第一に思いつくのはアフリカなどの国々のことで、日本とは関係ないように感じる人のほうが多いだろう。実際私も中高大と私立に通っていたため、学費だけで合計約1180万円かかっている。一方で「中学の学費が払えない」、「高校に進学できない」といった声をテレビなどで耳にした。このように、自分の周りと現実との間に大きなギャップを感じた。初めは教育格差の視点で日本の子どもの貧困について調べていたが、調べていく中で1人親の世帯が特に深刻な問題を抱えていることを知ったため、研究したいと考えた。

2.日本の貧困状況

日本の貧困率とは、相対的貧困率のことをいう。いわゆるアフリカなどで思い浮かべる貧困は絶対的貧困で、必要最低限の生活水準を維持するための食糧・生活必需品を購入できる所得・消費水準に達していない者のことである。一方、相対的貧困はOECDによると「等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割って算出)が全人口の中央値の半分未満の世帯員」の者のことで、所得の中央値の半分を下回っている人のことをいう。

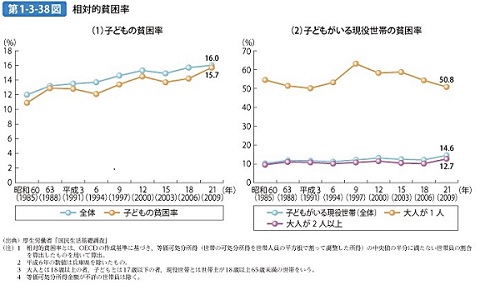

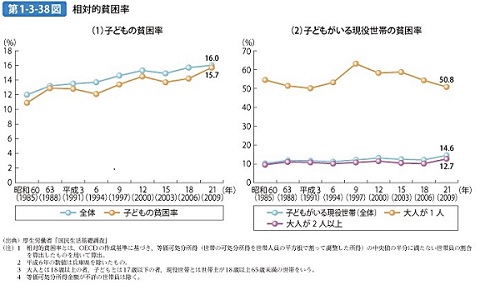

図2 出所:内閣府 平成27年度版 子ども・若者白書

図2からわかるように子どもの貧困率は1990年代半ばから上昇傾向にある。平成24年には貧困率が16.3%であることから、子どもの6人に1人が貧困状態にあると言える。特に大人が1人の世帯の相対的貧困率は54.6%と大人が2人以上いる世帯と比べて非常に高い。

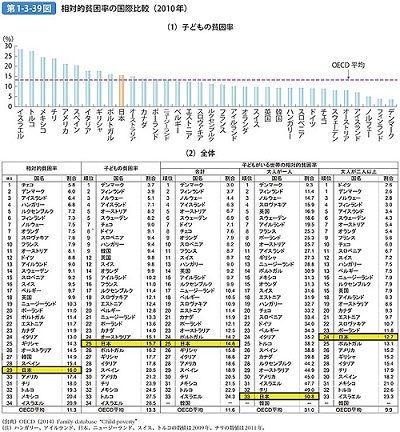

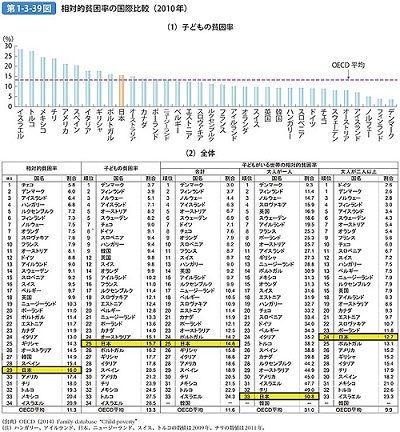

図3 出所:内閣府 平成26年度版 子ども・若者白書

OECDによると、日本の相対的貧困はOECD加盟国34か国中10番目に高い。また、子どもがいる現役世帯のうち大人が1人の世帯の相対的貧困率はOECD加盟国中最も高い。先進国20か国中貧困率は4番目に高い。このように日本は先進国の中でもきわめて貧困率が高いことが分かる。特に1人親の家庭は経済的に困窮しているのである。

3.日本の離婚と養育費の状況

ここで、1人親を考えていくうえで日本の現在の離婚状況と養育費の受給状況を調べていく。

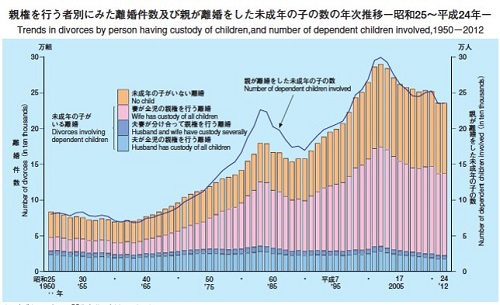

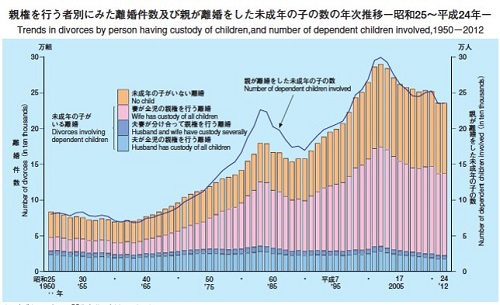

2016年における離婚件数は21万6798件で、離婚率は1.73%である。また、下の図からもわかるように未成年の子がいる家庭で、夫が親権を持つより妻が親権を持つほうが圧倒的に多い。

図4 出所:厚生労働省 平成26年 「我が国の人口動態」

また、養育費の取り決め状況は、平成15年では34%、平成18年では38.8%になっている。離婚した父親からの受給状況は、平成15年で、「現在も受けている」が17.7%、「受けたことがある」が15.4%、「受けたことがない」が66.8%である。平成18年で、「現在も受けている」が19%、「受けたことがあるが16%、「受けたことがない」が59.1%になっている。平成15年と比べると、平成18年は養育費の受給状況は若干増加傾向にあるが、まだ半分以上が受け取っていない状況にある。

以上のことから、1人親といっても特に母子家庭に視点を置いて調べていく。

4.国による支援制度

- 児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当のことである。しかし、生活保護は1か月に1度支給されるにも関わらず、4か月に1回のまとめ支給。公共料金などまとめて払うことになるためすぐに使い切ってしまうという問題点がある。

- 児童手当

児童手当はひとり親家庭に限って支給される助成金ではなく、支給対象となる子どものいる全家庭を対象としたものである。児童手当の対象となるのは日本国内に住む0歳以上から中学卒業(15歳に到達してから最初の年度末)までの子どもとなる。扶養家族等の数に応じて所得制限があり、支給金額が変わる。しかし、児童手当の財源は、公費と事業主拠出金で賄われているため、給付期間や給付金額を拡大すると、その分の負担が国や地方等に大きくのしかかってくるという問題点がある。

5.東京都の取り組み

シングルマザーは都市部に多いのではないかという考えから、東京都のシングルマザーへの支援を調べたところ「東京都ひとり親家庭自立支援計画」というものがあった。これは、3つの理念をもとに4つの施策分野にわたって支援するというものである。

3つの理念

- ひとり親家庭の自立を支援し、生活の安定と向上を図る

- ひとり親家庭の子供の健やかな育ちを支援する

- ひとり親家庭の子供の健やかな育ちを支援する

4つの施策

- 相談体制の整備

- 就業支援

- 子育て支援・生活の場の整備

- 経済的支援

このような3つの理念に基づいた支援計画で行われている具体的な支援を紹介していく。

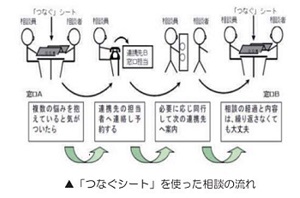

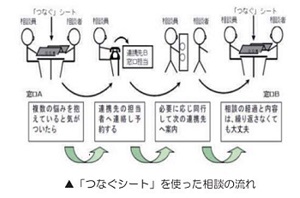

- 足立区・つなぐシート

複数の悩みを抱えている相談者にできるだけ早い段階でシートを利用し、複数の相談機関との連携で相談者の悩みを解決しようとする支援である。このシートによって、相談者が同じ話を何度もすることなく、負担軽減ができる。また、複数の相談員が支援することで「たくさんの問題を1人で抱えている」孤立感も軽減できる。1人親の転職相談に来た区民が転職以外にもいくつもの悩みを抱えていたため、このシートを利用し、問題解決の手伝いをしたという実績もある。

図5 出所:第3期東京都ひとり親家庭自立支援計画

6.今後の方針

今後の方針としては、東京都ひとり親家庭自立支援計画に基づいた支援をさらに調べていく。また、それ以外にも都内でシングルマザーが多いところを中心に独自の支援がないか調べていく。さらに、シングルマザーと保育園の問題は切り離せないため、それと貧困がどうむすびついていくのかを考えていく。そして、シングルマザーが貧困であることを本人の問題にしてしまっているのが現在の日本の法体系である。当事者たちにどう介入していくのかを調べていく中で見つけていきたい。

参考文献

- 内閣府「平成26年度版 子ども・若者白書(全体版) 第3節子供の貧困」http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26honpen/b1_03_03.html(2017/6/27最終アクセス)

- コトバンク「相対的貧困率」https://kotobank.jp/word/%E7%9B%B8%E5%AF%BE%E7%9A%84%E8%B2%A7%E5%9B%B0%E7%8E%87-552844(2017/6/27最終アクセス)

- コトバンク「絶対的貧困率」https://kotobank.jp/word/%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E7%9A%84%E8%B2%A7%E5%9B%B0%E7%8E%87-548314(2017/6/27最終アクセス)

- ママモワ「支援・手当」 https://press.mamamoi.jp/225455?all=true(2017/10/30最終アクセス)

- 厚生労働省「我が国の人口動態」http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/81-1a2.pdf(2017/10/30最終アクセス)

- 厚生労働省「人口動態調査」http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1a.html(2018/1/8最終アクセス)

- 厚生労働省「平成18年度全国母子世帯等調査結果報告」http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-setai06/02-b16.html(2018/1/8最終アクセス)

- 横浜市「子ども青少年局児童扶養手当」http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/kosodate/jidoufuyouteate.html(2018/1/8最終アクセス)

- 東京都福祉保健局「第2期東京都ひとり親家庭自立支援計画」http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hitorioya_shien/hitorioyakeikaku/hitorioya2ki.files/hitorioya2ki.pdf(2018/1/8最終アクセス)

- 東京都福祉保健局「第3期東京都ひとり親家庭自立支援計画」http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hitorioya_shien/hitorioyakeikaku/daisanki/3kikeikaku.files/03-2shou.pdf(2018/1/8最終アクセス)

- 東京都の統計「東京都世帯数」http://www.toukei.metro.tokyo.jp/syosoku/sy-data.html(2018/1/8最終アクセス)

Last Update:2018/1/30

© 2017 Miu Ishii. All rights reserved.