富山市の富山ライトレール 2015年1月5日 筆者撮影

路面電車は、近代都市における主要な都市交通として多くの人々に利用されてきた。日本では19世紀末の京都に登場して以来全国各地に広まり、東京や大阪などの大都市をはじめ、中には都市内だけではなく郊外へ向かうもの、隣の町や村とを結ぶ路線も存在した。しかし、高度経済成長期になりモータリゼーションが到来すると、路面電車は交通の邪魔物として排斥される存在となり、多くの路線が廃止されていった。現在残っている路線の多くも赤字に苦しんでいる。

現在日本の都市は、少子高齢化、中心市街地の衰退、コミュニティの喪失等といった大きな問題をいくつも抱えている。こうした問題は、現在路面電車が残る地方都市において特に顕著である。私は上記に示したような、地域に存在する問題を路面電車を通じて解決していきたいと考えた。なぜ路面電車がそうした問題の解決方法として有用なのかについては次項で述べたい。

まず、地方における問題として、いくつかの問題が挙げられる。

一つ目が、中心市街地の衰退問題である。中心市街地の衰退要因はいくつか考えられるが、その一つに地方における買い物事情の変化がある。かつて、大型店舗の設置は大規模小売店舗法(大店法)という法律で規制されており、出店の際には既存の商店関係者との協議は必要不可欠であった。ところが、1980年以後の日米構造協議を経て、大店法は廃止され、1998年に大規模小売店舗立地法(大店立地法)が制定された。大店法は「周辺の中小事業者の事業活動の機会を適正に確保」することを目的としたのに対し、大店立地法は「周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の 配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保する」ことが目的とされた。大店立地法では、周辺で発生しうる交通渋滞などを防止するため、駐車台数の規定もされた。しかし広大な駐車場を設置できるスペースは中心市街地にはないことが多く、結果的に多くのショッピングセンターが郊外に誕生することとなった。その結果、中心市街地の小規模商店はもちろんのこと百貨店や大型スーパーまでもが打撃を受け、商店街の衰退につながった。こうした郊外型ショッピングセンターは車利用が前提であり、車を持たない高齢者や若者を中心に「買い物難民」を出現させた。

路面電車が走るのは、こうした旧来の中心市街地である。そのため、中心市街地の衰退は路面電車の経営に大きな影響を及ぼしうる。しかし逆に言えば、中心市街地を走っているからこそ、中心市街地活性化のために路面電車は大きな役割を果たせるのではないかと考える。

現在、日本は超高齢社会に入りつつある。現在、都市交通の中枢を担っているのは地下鉄やJR、私鉄である。都市部の多くの路線は、踏切の廃止による交通渋滞の廃止等により立体交差や地下化されていることが多い。そのため、列車に乗るには階段の昇り降りが必要となり、高齢者や体の不自由な利用者にとっては使いづらい。近年ではエレベータやエスカレーターの建設も進んではいるが、未だ不十分であるのが現状である。例えば、東京メトロ東西線早稲田駅では、エレベーターは西船橋方面行のホームにしか設置されておらず、中野方面ホームへは車いす専用の昇降機を利用するほかない。

一方、路面電車は道路の上を走っていることもあり、容易に乗り降りすることができる。最近では低床車両の導入により車イスでもシームレスに乗り込むことが可能になりつつある。高齢者や体の不自由な人にもやさしい交通機関として、路面電車はうってつけなのでである。

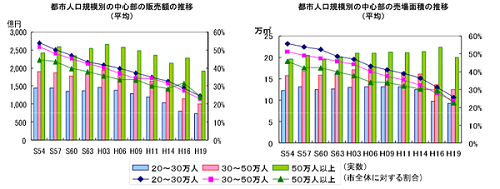

図2

図2

現在、日本には17都市20事業者、延長約206㎞の路面電車網が存在している。図1は、路面軌道の推移を示した表である。明治28年に路面電車が京都に誕生して以来、路線網は拡大の一途を辿った。最盛期の昭和7年には全国65都市で82事業者が存在し、総延長は1,479㎞に上った。戦時中には観光地に向かう路線や不採算路線が鉄資源確保のため休廃止に追い込まれたが、その後昭和30年代に入るまでは大きな変化もなく推移した。しかし、高度経済成長に伴いモータリゼーションが起こると、路面電車の廃止が急速に進行した。これは、交通渋滞の激化により、電車の定時性が大きく低下したことが要因である。例えば東京都では、1959(昭和34)年に警視庁により軌道内への自動車乗り入れが許可され、定時性が大きく低下した。東京都電は当時41系統まで存在し(26系統は昭和26年に廃止)、日本最大の路面電車であったが、1972(昭和47)年までに現在の荒川線の区間を除いてすべて廃止された。昭和30年から50年の20年間で、路線長は約7分の1まで減少した。

公営交通事業協会の調査のよれば、2006年のデータで黒字を計上していたのはわずか5社であり、その中でも黒字基調で推移しているのは広島電鉄、富山地鉄、岡山電軌の3社のみである。路面電車の赤字基調の原因として挙げられるのが、コストの高さである。路面電車は車両が小さく定員が少ないので、車両のコストを定員で割ると他の鉄道と比べ割高になりやすい。また、路面電車はその特性上加減速の機会が多くなりがちであり、メンテナンスコストも嵩んでしまう傾向にある。加えて、潜在的な原因として速度の遅さが挙げられる。公営交通事業協会によれば、路面電車の表定速度は時速11~20㎞ほどであり、これは自家用車と大差ない。信号待ちや停車による時間のロスが「路面電車は遅い」という印象を強めていると考えられる。

図2

図2

本章では、既存の路線網を有効活用しつつ、沿線の少子高齢化や中心市街地の衰退といった地域の問題を解決していこうとしている例として、福井県福井市の例を取り上げたい。

福井市は、面積536.19平方キロメートル、人口266,912人を有する福井県の県庁所在地である。福井市は県内最大の人口を有し、付近の鯖江市、越前市、坂井市等と共に人口50万超の福井都市圏を形成している。福井都市圏にはJRの北陸本線、越美北線のほかにえちぜん鉄道三国芦原線と勝山永平寺線、また福井鉄道福武線が走る。