女性が働きやすい社会を目指して

―女性総合職の育児休暇取得率向上のために―

早稲田大学社会科学部2年 上沼ゼミナールⅠ

二宮千晶

章立て

- はじめに

- 現在の状況

- 先行研究①

- 先行研究②

- 育児休暇を取りやすい会社

- エリア総合職とは

- 今後の方針

- 参考文献

1.はじめに

私は、大学1年生のときに女性の労働問題についての授業を履修し、なぜ女性であるということだけで働く上で多くの制限を受けたり、依然として多様な働き方が認められていないのか疑問を抱いた。

また、日本では未だに主に女性は家で家事をするもので、男性は外に出て仕事をするものという性別役割分業の概念が残っているために、女性の社会進出がなかなか実現されないという現状がある。そこで、より多くの女性が社会進出が出来るように、またその妨げとなるものを少なくするために有用となる政策を提言したいと考えた。

2.現在の状況(ガラスの壁・ガラスの天井)

出典:2017年10月15日付の東京新聞の記事にて

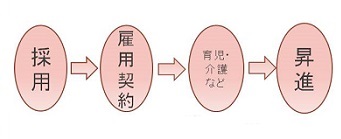

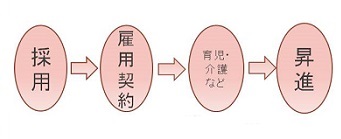

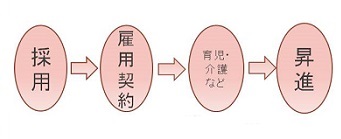

現在、男女間には性別役割意識をもとにした職種、役割制限や育児・介護を一方的に担わせる「ガラスの壁」だけでなく、女性が一定以上昇進できない「ガラスの天井」の存在が世界的に問題とされている。働く上での段階ごとに女性が制限されてしまっている現状がある。

まず、採用において、女性は採らない企業は38.2%、女性を総合職では採らないという企業は44.2%という制限がある。また雇用契約においても、非正規雇用で働く女性は約6割で、配属先も部門や部署が限られ、教育の面でも、男性と比べると劣ってしまう。そして育児においても、休暇を取った後に職場復帰をする女性は約半分である。さらには課長級以上の女性は約1割というように、昇進についても制限がある。

女性にとって働きやすいとは何か?ということを考えたときに、これらのそれぞれの問題を軸に研究していった方が良いのではないかと考えた。しかし、これら4つの問題全ての解決は難しいため、今回は育児休暇の取得、育児休暇後の職場復帰について研究の焦点を絞ることにした。理由は、妊娠や子育てはほとんどの女性が経験するものであり、それによって昇進しにくかったり仕事に復帰しにくかったりする女性は多く、女性の労働問題を考える上で大きなポイントになるのではないかと考えたからである。

3.先行研究①

そこでまず初めに、先行研究として金城学院大学の乙部由子氏、乙部ひさよ氏の「育児休業を取得する女性総合職増加に伴う課題」という論文を参考にした。その論文には、

- 女性の労働問題に関する先行研究は数多く行われてきており、男女雇用機会均等法施行時はコース別人事が問題とされてきた

- その後に育児休暇に関する問題に直面した

- 職場復帰後はキャリアと家庭の両立のサポートをする仕組みが必要である

- これまではコース別、部門別での育児休暇に関する研究がなされてきたが、そのどちらもを合わせての研究はされなかったためコース別、部門別での育児休暇についての研究を行ったところ、

一般職の方が部門別にみても育児休暇取得率が高く、総合職の方が部門別にみても育児休暇取得率は低い

と述べられていた。また、この論文もこのような現状であるのは仕方なく、女性総合職の採用を抑制し、男性総合職の採用を増加させるということは十分考えられると最後に締めくくられている。確かに総合職は企業にとっても大きな仕事を任せられることが多く、子どもの都合などで急な休みを取られると企業側も困ってしまうという実態がある。しかし、女性の総合職が育児休暇を取り、職場に復帰しにくいのは仕方がないことなのか、解決できる術はないのかという疑問を抱いた。

4.先行研究②

続いて、現在政府は育児休暇の取得率向上に向けてどのような政策や取り組みを行っているのかを調べた。

厚生労働省は「イクメンプロジェクト」という活動を行っている。これは、2009年に育児・介護休業法の改正を受け、2010年6月に発足した。主な活動内容は、webページの開設、イベントの開催、そしてTwitterやInstagramにアカウントを作り子育てに励む男性の写真などをアップしたりなどのSNSの活用も行っている。さらに、毎年イクメンアワードというものを開催し、男性の仕事と育児の両立支援に取り組む企業や団体、個人を表彰している。

「イクメンプロジェクト ホームページ」

5.育児休暇を取りやすい会社

出典:東洋経済ONLINE『「子育て社員」に優しい100社ランキング』

上記のホームページを参考にすると、現在男女問わず育児休暇の取得率が高い民間企業ランキングは、1位から三菱UFJホールディングス、日本生命保険、日本電信電話であった。全体的に見ても、やはり上位にランクインするのは大企業の金融機関が多かった。

出典:東洋経済ONLINE『「男性社員が育休を取りやすい会社」トップ50』

一方、男性社員が育児休暇を取得しやすい民間企業というのは、1位から日本生命保険、古河機械金属、シーボンであった。ちなみに日本生命は2013年から3年連続で男性の育児休暇取得率100%を達成している。

育児休暇取得率が高い企業に大企業の金融機関が多いのは、もちろん大企業の方が福利厚生が整っているうえに、金融機関は女性が多く勤務している(特に一般職)。つまり、誰かが育児休暇を取得しても他の女性社員はたくさんいるため企業側としては困らない。また、多くの女性は一般職であるため、大きな仕事を担っていないので休暇を取りやすいという実態もある。

では、大企業の金融機関に勤めていない女性、総合職または中小企業で働く女性が育児休暇を取りにくいのは仕方がないのか。この疑問をもとに研究を進めていく。

6.エリア総合職とは

最近総合職とも一般職とも異なるエリア総合職という職種を採用する会社が増えている。エリア総合職設置によって女性の仕事と育児の両立を実現しうるのかということについて調べてみた。

まず、エリア総合職とは、総合職から転居を伴う異動がない職種のことであり、地域総合職・準総合職・特定総合職ともいわれる。現在、エリア総合職を採用している会社は、

三菱東京UFJ銀行、HIS、住友生命、野村證券、リクルート、山形銀行、佐賀銀行、三井住友信託銀行、JR西日本などである。見ての通り、一度は名前を聞いたことがある大企業の金融機関や証券会社であったり、地方銀行などにもエリア総合職を採用している会社がある。

また、実際にエリア総合職で成功した女性の事例として、大和証券に勤める女性が、社内でエリア総合職が新設されたため育休取得後早めに職場復帰し、社内で初めてのエリア総合職に選ばれた。その後課長代理、次長と昇級し、現在人事部上席次長として働いている。

(引用元:高橋伸子『新・女性の選択』株式会社マガジンハウス)

そして、エリア総合職を導入している企業の中には、通常の総合職への転換制度を設けているところがある。エリア限定職で入社したものの、やはりキャリアアップを目指したいという社員に対して門戸を開き、モチベーションアップや優秀な人材の確保につなげるのが主な狙いである。また逆に、結婚や介護などの理由で転居できないケースのために総合職からエリア限定職への転換が可能な企業もある。

一方デメリットとしては、

- 自由に転勤できる総合職と比較すると任される仕事の種類は減ってしまいがちというのが実態で、賃金や仕事内容の点から見ても結局は総合職と一般職の中間のような立ち位置となっている。

- 「関西」「東海・北陸」など、実際には転居を伴うような広い地域をエリア限定職と呼んでいる企業もあるので注意が必要である。

- 企業側は「仕事の内容に差はありません」と言いつつも実際には差があるケースの方が多い。例えば、地域限定の総合職は昇進できる上限が限られていたり、そもそも、面白い仕事が与えられなかったりする。さらに最も顕著な「格差」は、通常の総合職の人が「地域職は」「エリア社員は」と区別していることがあり、決して処遇や社内における地位は平等ではない。

- 地域限定総合職はほぼ全て女性。小売り系の企業を除けば男性の地域限定総合職は極めてまれである。

つまり、エリア総合職で働く男性はほぼいない時点でもジェンダーの問題は存在し、総合職とエリア総合職の間でも区別が生じているのが現実である。転勤がないという点で女性の働き方に多様さをもたらすと思われたエリア総合職の実態は、企業が均等法や女性活躍推進法の制定に合わせて新しい言葉を当てはめているだけではないかという印象を受けた。実際に調べるとエリア総合職にも多くのデメリットがあって、企業側が均等法や女性活躍推進法などの新しい法律に対して企業側はちゃんと対応していることのアピールをするための動きだったのではないかと思ってしまった。

7.今後の方針

- 今回は育児休暇を取る男性を増やすことではなく女性の育児休暇取得率を上げ、またはその後の職場復帰をしやすくするための研究を進めていく。

- 女性の働き方改革を積極的に推進している民間の企業(中小企業を中心に)を研究する。

- 現在の政府・自治体の取り組みを研究する。

- 他国の事例を研究する。

8.参考文献

Last Update:2018/3/01

© 2017 Chiaki Ninomiya. All rights reserved.