地球環境問題は現在、戦争や貧困と並ぶ主要な国際問題として議論の対象になっている。その問題の種類は、大気汚染、森林伐採、砂漠化、地球温暖化、生態系破壊など多岐にわたり、20世紀後半から21世紀にかけて徐々にそれらの問題の深刻性が明らかになり、主に先進国を中心にその対策がなされてきた。

環境問題の困難な点は、その問題が、特定の国が対策を行えば解決する訳ではないところにある。環境問題の対象は、大気、生物、水などの自然物であり、これらの自然物は特定の国にとどまるものではない。そのため、例えばある国で大気汚染が起こった時、その原因を突き止めるためには、その大気がどこからきて、どこで汚染されたのかを調査しなければ、根本的な解決を見込むことができない。だからこそ、環境問題は国際問題として取り扱わなければならない問題であるといえる。しかし現在、環境問題の解決の為の具体的な取り組みを行っているのは、主に個々の国である。国際的に決められるのは、それぞれの国の大まかな目標に過ぎず、具体的な方策は各国々に任せざるを得ないのが現状である。

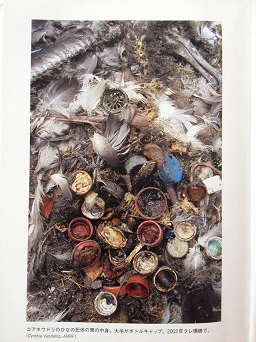

今回私は、海洋プラスチックごみをテーマとして挙げた。海洋ごみ問題は、特定の国が加害者であり、特定の国が被害者であるというわけではない。多くの国が加害者であると同時に被害者になり得る問題である。そのため、国際的に具体的な解決に向けた施策を考えていかなければならない問題である。そして、このような解決方法は、本来あらゆる環境問題に取り組むうえですべき方法であると私は考えている。

この海洋ごみ問題の解決策をかんがえていくうえで、海洋ごみ問題に限らず、環境問題全般に通ずる、国際的な環境への取り組みのあるべき姿を探っていきたい。また、その中で日本がどのように貢献していけるのかを考えていきたい。

もともと環境問題に高い関心があり、ごみ問題について研究したいと考えていた。そんな折に、上沼先生からマイクロプラスチックごみに関する資料をいただき、普段自分の大学生活の中で消費することの多いプラスチック製品が、海で大きな悪影響を及ぼしているということについて衝撃を受けた。

また、国内の問題としてプラスチックごみ問題を考えようと思ったとき、企業側にごみ処理に責任を負わせない現在の社会構造上、プラスチック製品の生産を減らすという発想で政策を考えていくには限界があると感じ、国際問題として+っく問題を考えることで、地球規模でプラスチックとの向き合い方を考えていく必要があると思い、このようなテーマにした。

世界経済フォーラム(ダボス会議)のデータによると、2014年時点では全世界で3億1,100万トンのプラスチックが製造されており、総生産量は50年間で20倍以上に増えており、今後も増加が予想される。そして、毎年少なくとも800万トンのプラスチックが海に放出されている。2010年に行われた調査では、以下の5か国が最も海へのプラスチック排出量が多いと推計された。

1位 中国 353万 t / 年

2位 インドネシア 129万 t / 年

3位 フィリピン 75万 t / 年

4位 ベトナム 73万 t / 年

5位 スリランカ 64万 t / 年

尚、日本の推計排出量は6万トンで、30番目に多いという数値だった。(出所:環境省「海洋ごみとマイクロプラスチックに関する環境省の取組」)

これらの海洋ごみの一部は、海岸に打ち上げられ、島国の日本の海岸沿いにも多くの海洋ごみがみられる。それらのゴミの出どころを調査すると、特に日本海側では国外から漂着したものの割合が非常に高くなっている。

マイクロプラスチックとは、海でみられる5㎜以下の微細なプラスチック片のことである。プラスチック製品が投棄されると、雨で流され川を伝って海へと流入する。海へと流れ出たプラスチックは海上を浮遊するうちに、紫外線や波の力で粉々になり、やがて微小なプラスチック片になる。それが、マイクロプラスチックである。微小なプラスチックは、プランクトンなどと間違えられ、クラゲやその他の海生生物に食べられ、海中の食物連鎖の中で残っていくことになる。最終的に、このようなマイクロプラスチックを体内に含んだ魚介類を我々人間が食べて、健康に害が及ぶという危険性もある。世界経済フォーラムでは、年間で800万トン以上のプラスチックが海に流出しているとの推計が出された。また、2050年までに、海中のプラスチック量が全世界に生息する魚類の総重量を超えるという見立ても出されている。(出所:朝日新聞「(社説)微小プラごみ 危機感持って抑制を(2017年8月22日)」)

プラスチックはポリ塩化ビフェニールなどの有害物質が吸着しやすく、また生物の体内に入ったら分解されずに残ってしまう。ただ、これだけを聞いても、所詮はミクロレベルのごくわずかな量であり、それほどの脅威には感じられないかもしれない。しかし、食物連鎖特有の毒の濃縮を考慮すると、その影響力は未知数であると言わざるを得ない。毒の凝縮(生物凝縮)は、自然破壊啓発の先駆書である、レイチェル・カーソンの「沈黙の春」のカイツブリの例によって実証されたもので、湖に投入された薬品が、湖に生息する生物の体内から濃縮された状態で検出されるというものだった。薬品は、プランクトンの体内で水中25倍に濃縮された状態で検出され、プランクトンを食べる魚からはそのさらに10~50倍程度、魚を食べる肉食魚やカイツブリからは、さらにその10~50倍程度に濃縮された薬品が検出され、それが原因でカイツブリが大量死したという。毒が体内に蓄積されると、食物連鎖の上位の生物程、多数の下位の生物を捕食するために、体内に残る毒物の量が増えるということである。プラスチックにも同様のことが言え、微細なプラスチックを原因とする少量の有害物質も、食物連鎖を経て我々の食卓に運ばれる頃には高濃度の有害物質になっている可能性が、十分に考えられる。

太平洋ゴミベルトとは、太平洋上の海洋ごみが集結し、停滞している場所のことである。北太平洋の中央部に位置し、日本国土の4倍という非常に広範囲及ぶ地域に及んでいる。ゴミベルトは、環状の海流の中心にあり、環太平洋な各国のゴミが海流に流され最終的に行きつく終着点となっている。その海洋ごみのうち、約8割は陸上由来のものであるといわれており、ビニール袋やペットボトル等のプラスチックの包装容器ごみが高い割合を占めている。上述のマイクロプラスチックも多く確認されており、これらの元となっているものも、多くがプラスチックの包装容器類であることが推定される。

非常に高濃度なプラスチック汚染がなされながらも、太平洋上でどこの国の領海でもないために、特定の国によって優先的に解決が目指されるというような状況は期待できないのが、ゴミベルトの特徴である。現在においても、この水域に対する効果的な解決策が実行されていない。

国際社会の中で国々が協力して海洋ごみを減らしていくシステムを考える。そのためには、日本の行政、地方、企業、科学者、大学などの機関がどのような役割を果たしていけばよいのかを考える。

海洋ごみを無くすためにやらなければならないことは、大きく分けて2種類あると言える。一つは、既に出てしまっている海洋ごみを回収すること。そしてもう一つは、プラスチックごみの海への流入を防ぐことである。前者については、とくに上述のゴミベルトの様に特定の帰属先を持たない海域について考えていかなければならないだろう。後者については、できることはプラスチックの生産を制限することとプラスチックの投棄を防ぐことの2つが考えられる。生産の制限については、日本国内のプラスチックゴミ問題を研究した際に、少なくとも日本の社会制度において国内問題として過剰生産への解決を図るのが困難であることが分かった。それよりも当面の解決の希望が見えるのは後者である。日本はプラスチックのリサイクル率が高いため、上述の海へのプラスチック排出量のデータについても生産量のわりに低い数値が出ていた。大量排出が目立つのは中国や東南アジアなど、後進国、中進国と呼ばれる国々である。特に、二次産業を外貨獲得の主要因とする国々であるという印象を受ける。化学繊維を用いた衣類や、石油製品を用いた工業製品を生産する国々は、大量のプラスチックを使用する一方で、ごみ処理の技術整備が整っていない場合が多い。リサイクル率が低く、技術を要する高温焼却もできない国々がプラスチックを処理すれば、廃プラスチックが風化してマイクロプラスチックとして海や川に流入する未来も見えるだろう。これらの国々のプラスチック処理については、輸出先である先進国も含めて考えていかなければならない問題であるといえる。

ギリシャ人の高校生ボイヤン・スラット氏が開発した、海洋プラスチックごみを回収するシステム。海流に合わせてごみをせき止め、その海域に浮きで柵を作り、そこに貯まったゴミをモーターによって回収するというシンプルなシステムだが、年間725万トンのごみを回収できるという計算で、さらに従来の方法よりも安価かつ短時間での回収に成功している。浮きによる柵のため海洋生物は脱出可能で浮遊するプラスチックごみだけを回遊できるシステムになっている、モーターの動力は太陽光から得る、ごみはリサイクルして得た金を管理代に充てる、など、環境負荷が少なく持続可能なシステムが考えられている言える。

スラット氏は、クラウドファンディングによって資金を集めて、北太平洋でこのシステムを実現し、TEDを通じて世界にプレゼンテーションを行った。現在は、日本の対馬市と契約し、2016年から対馬沖でこのシステムの運用を実施している。

低価格かつ環境負荷の少ない方法でごみを回収するこのシステムは、画期的であるといえる。一方で、対馬背の設置については、時化のときにごみが流れ出てしまう、管理が大変、等の懸念の声も上がっている。また、開発者が一般人であるためプラスチックのリサイクルに環境負荷・費用が掛かること、どこがその処理を請け負うのかということにについてまでは留意されていないこと、海中に沈殿してしまった分の微小プラスチックまでは回収できないこと、などの問題点もある。

しかし、民間人、特に高校生であったスラット氏のプロジェクトが、クラウドファンディングやTEDを通して知名度を高め、支持者を増やし、日本の対馬市との共同研究に至ったという過程については、参考にすべき点が多くある。

2017年2月に、ケニアのナイロビで行われた国連環境総会。国連環境総会とは、国連環境計画の意思決定機関であり、原則2年に1回国際会議が行われる。今回は160か国の代表が集まり、日本からは環境省・高橋地球環境審議官及び外務省が出席。

この会議において、閣僚宣言「汚染のない地球へ向けて」が採択された。その内容については、以下の通りである。

我々は、以下により、大気、土地及び土壌、淡水並びに海洋の環境汚染を防止し、緩和し、及び管理するための行動を拡大することを約束する。

1.研究を進め、信頼できる科学データの構築、照合及び利用を奨励すること。

2.公共・民間セクターにおける科学に基づいた意思決定、全てのステークホルダーによる効果的な基準設定及び様々な個人の参画の増加を推進すること。

3.環境の合意及び適合した行動を通じて、汚染物質の全ての形(Forms)を標的にすること。

4.汚染を防止、管理及び削減するため、既存の多国間協定、条約、規制及びプログラムの実施を加速すること。

5.包括的かつ持続可能な経済生産性、イノベーション、雇用創出及び環境に配慮した技術を促進すること。

6.持続可能なライフスタイル及び持続可能な消費と生産への移行を奨励すること。

7.化学物質及び廃棄物の適正な管理のための政策及びアプローチの採用を推進すること。

8.科学、教育、政策の連関、貿易、投資及びイノベーションの機会を最大限に利用すること。

9.都市開発の持続可能なモデルの推進へ向けて、地方政府と作業すること。

10.より統合された政策、規制及び法律を強化し、実施すること。

11.汚染問題への取組を可能にする環境を整備することに関する政治的コミットメントを再確認すること。

12.政府、民間セクター、学界、国連機関、先住民、地域社会、市民社会及び個人の間でパートナーシップを創出し、拡大し続けること。

13.南北協力、南南協力、三角協力、地域対話及び国連全体の調整を通じて汚染問題に取り組むこと。

日本、世界においてNPOやその他の環境団体、学者、行政、地方自治体などの個人及び団体が、海洋ごみに向けてどのような取り組みをしているのか、またこれらのタイプの異なる人や機関が協力し合っている例がないのかを調べる。

研究としての問題は、何処に焦点を絞るかについて。マイクロプラスチックの問題なのか、日本をはじめとする漂着ゴミなのか、太平洋ゴミベルトについてなのか。現状、太平洋ゴミベルトについての調査にも最も力が入っているが、ゴミベルトは太平洋に限ったものではなく、問題の一部に過ぎない。また、漂着ゴミと浮遊ゴミでは、問題の質が違ってくるのではないか。

Last Update:2018/1/31

© 2017 Daigo Nishizaki. All rights reserved.