-

多摩産材利用の促進

ー木材の地産地消ー

上沼ゼミⅠ 社学2年 荒巻太壱

出典:東京都産業労働局

はじめにー研究動機ー

私がこの問題を研究することになったきっかけは、東京都の小池都知事が話していた

「花粉症ゼロ」について調べたことである。この問題は、生まれてから東京都に住んでお

り、花粉症患者である私にとって身近なものであり、どのように解決するつもりなのか気

になったからである。そして調べていくと、花粉症被害の拡大の大きな原因の一つは、木

材の利用が進んでいないからだということがわかった。詳しいことは後々述べるが、木材

が利用されず、放置された樹齢の高い木が増えることで、花粉の飛散量が増加するのであ

る。

また、この問題について掘り下げていくと、森林が放置されることによる悪影響や、放

置されるに至ってしまった原因、同様の問題が日本全体で起きていることなど、様々なこ

とが見えてきた。

こうした現状を踏まえ、東京都多摩地域の木材である「多摩産材」の有効活用について

研究していくことは非常に重要なことだと考えた。

章立て

- はじめにー研究動機ー

- 現状の問題

- 木質バイオマス利用

- 林業の第六次産業化

- 参考文献

現状の問題

日本は、世界有数の森林大国であり、その面積は国土のおよそ2/3にあたる。首都であ

る東京都の場合も、島しょ部を除いて、その面積の1/4以上が森林である。しかし、現状

ではそれらが有効活用されているとは言い難く、森林蓄積(森林の体積)は図1のように、

長期的に見て大きく増えている。

.jpg)

(図1)森林蓄積の推移

出典:政府広報オンライン

これは、戦後、東京都を含めた日本各地に植えた人工林の成長によるものであり、例え

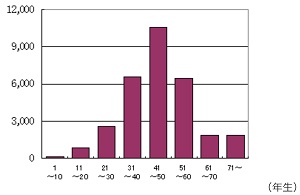

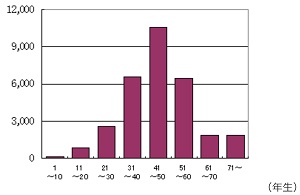

ば、東京都多摩地区における人工林の樹齢構成は図2のようになっている。

(図2)多摩地区における人工林の樹齢構成

出典:東京都産業労働局

人工林の多くを占めるスギの伐採適齢期は45〜55年ほどと言われているので、多くの木

が伐採可能であることがわかる。しかし、現状では、十分な伐採が行われているとは言い

難く、今後も樹齢の高い木が増えていくと思われる。

このような現状を招いた原因は、輸入材の増加や木材需要の低下によるものである。価

格の低い輸入材の増加や、住宅への木材利用の減少により、需給バランスが崩れ、木材価

格が低下し、採算がとれなくなったということだ。

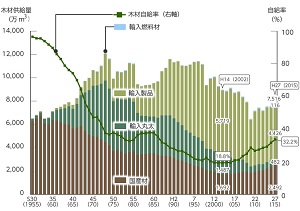

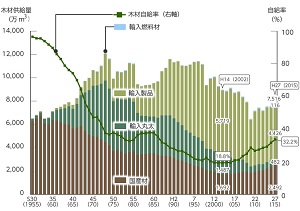

(図3)木材自給率の推移

出典:政府広報オンライン

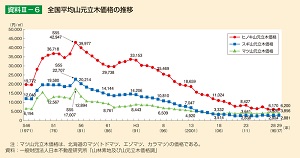

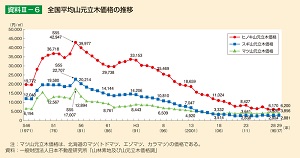

(図4)山元立木価格の推移

出典:林野庁

図3は木材自給率、図4は山元立木価格(丸太の販売価格から伐採・運搬費などを引い

たもの)の推移を示したものであるが、数十年前と比べて大きく低下していることがわか

る。木材自給率に関しては、近年は増加しているものの、林野庁が2025年までの目標とし

ている50%には程遠い。このような中で、林業従事者の減少や高齢化といった問題が起き

ており、手の行き届かない森林の増加にもつながっている。

このように、木材が利用されず、森林が放置されることによる悪影響は様々なものがあ

る。一つは、下層植生の減少による土壌流出である。森林は本来、適切な間伐などの手入

れを行うことによって、土壌流出の防止などの機能を十分に発揮することができる。しか

し、こういった手入れが行われないと、図5のように、地面に低い部分まで日光が行き届

かなくなり、下層植生が減少してしまう。すると、土壌流出が起こりやすくなり、大雨の

際に被害が大きくなるなどの問題が発生する。

(図5)下層植生の減少した森林

出典:東京都産業労働局

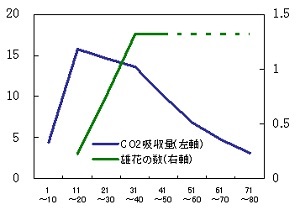

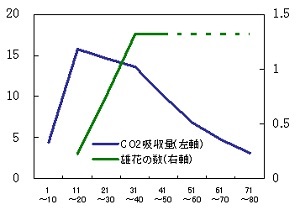

また、樹齢の高齢化による、CO2吸収量の減少も問題である。図6からスギのCO2吸収量

を見てみると、40年生を超えた辺りから、大きく減少することがわかる。CO2の吸収は、

森林が持つ役割として非常に大きなものであるが、木材の利用が進まないと、この役割を

果たすことができないということである。

(図6)スギの樹齢ごとのCO2吸収量と雄花の数

出典:東京都産業労働局

さらに図6において、雄花の数を見てみると、これも高齢になるにつれて増えることが

わかる。雄花の数は花粉の飛散量に関係するため、高齢の木が増えると、花粉症の被害が

大きくなるといえる。近年では、花粉の発生量が少ない品種のスギも開発されているが、

これも、現在生えているスギを切り、利用しないことには植えることができない。

このような問題に対して、東京都や各市区町村は、公共建築物への多摩産材の利用、多摩産材を利用した住宅への補助金、木質バイオマス利用などの

取り組みを行っているが、いまだに十分な結果が得られているとは言い難い。

先ほども述べたように、この問題の大きな原因は、森林の管理や木材の販売によって採

算が得られないこと、すなわち「林業が儲からないこと」にある。そこで、この研究にお

いては、採算の取れる多摩産材の利用方法について考察していきたい。

木質バイオマス利用

木質バイオマスとは

木質バイオマスは、再生可能エネルギーとして注目されているエネルギーである。日本

ではあまり普及していないが、オーストリアやドイツなどのヨーロッパ諸国ではかなり導

入が進んでいる。使う際には、木を加工してチップやペレットなどの形にし(図7参照)、

それを燃やすことで電気や熱として利用する。ものを燃やしてエネルギーを燃やすという

点では化石燃料と同じだが、木は成長する間にCO2を吸収するので、最終的なCO2排出量は

およそプラスマイナス0になる。また、森林を適切に管理することができれば、エネル

ギーは枯渇することがないというのも大きなメリットである。

しかし、デメリットもあり、それは、スギやヒノキなどの木を直接チップやペレットに

するだけでは採算が取れないということである。つまり木は建築材などに利用し、それを

加工する際に出る木くずなどを加工して利用するのが有効であるということだ。

(図7)木質ペレット

出典:スマートジャパン

岡山県真庭市の事例

岡山県真庭市は、岡山県の北部、中国山地の中央に位置する(図8参照)、木質バイオ

マスの利用が大きく進んでいる都市である。市の面積が東京23区のおよそ1.3倍にあたる8

28?であるのに対し、人口は45839人(2018.10.1現在)と少ない。また、その面積のおよ

そ8割が森林であり、昔から林業の盛んな地域であった。

(図8)真庭市の位置

出典:真庭市

真庭市のバイオマス関連政策の原点は、1993年当時の久世町の議員であった仁枝章氏を

中心に地元の有志で結成された「21世紀の真庭塾」にさかのぼる。この組織では、将来の

真庭の地のありかたを考えるため、中央省庁の議員やシンクタンクの職員を招いて様々な

議論を展開してきた。その中でも、2001年に発表した「木質資源活用産業クラスター構

想」は現在の真庭市においても、バイオマス関連政策の根底を担うものである。また、こ

の組織は2002年にNPO法人化している。

真庭市のバイオマス関連政策の代表的なものに、木質バイオマス発電がある。市内で初

めてつくられた発電所は、1997年に建築材メーカーの銘建工業の社長である中島浩一郎さ

んによるものである。当時、銘建工業は、製材過程で発生する大量の木くずを、お金を払

って処理していた。しかし、中島さんは、これをエネルギーとして利用できるのではない

かと考え、木質バイオマス発電を開始したのである。その結果、木くずの処理費用、また

工場内で使用する電気代もほぼゼロになり、さらに夜間に発電した電気の売電により、大

きな利益を得ることができるようになった。

その後、2015年には、市や組合、銘建工業などの共同出資会社によるバイオマス発電所

の運転が開始された。発電量は一般家庭2万2000世帯分である1万キロワットアワーであり、

理論上は、真庭市内の一般家庭の電力をまかなうことができる。発電で得られた電気は、

実際に公共施設などで使われており、さらに売電による売り上げは年間23億円にもなって

いる。また、この発電においては、木材の安定供給やデータ管理のために、民間と共同開

発したQRコードを利用したシステムが使われている。

真庭市で行われているバイオマス関連政策は、発電だけではない。例えば、真庭バイオ

マスリファイナリー事業、バイオマスツアー真庭、木質ペレットの普及などである。

バイオマスリファイナリーとは、バイオマスから樹脂や燃料を作る産業であり、真庭市

においては、中央省庁や大学などの研究機関と連携することによって開発を進めている。

実際に、セルロースナノファイバーという材料は、軽量ながらも鉄鋼の5倍以上の強さを

持っており、環境負荷も少ないので、自動車部品や住宅建材、食品や医療用品の増粘剤な

どへの応用が期待されている。真庭市では、「真庭バイオケミカル株式会社」を2015年に

設立し、このような材料を利用した製品の開発・販売を行っている。

バイオマスツアーは、見学者にバイオマス関連施設の見学とともに、市内の観光地にも

訪れてもらうものである。この取り組みの主体は真庭市であるが、企業や組合とも協力し

て行われている。2016年には、参加者が累計2万人を超えており、大きな注目を集めてい

る。

木質ペレットとは、木くずを固めて作られる燃料のことであり、真庭市においては、銘

建工業によって販売されたのが始まりである。このペレットはその後、公共施設の冷暖房

への利用、ペレットを燃やすボイラーを買う際に出る市による補助金などによって普及が

進んだ。

このように、真庭市は、木質バイオマスの利用において先進的な取り組みを行っており、

注目を集めている。これらの取り組みが成功している理由には様々なものがあるが、最も

大きな理由は、真庭市が元来、林業が重要な産業である地域だったからだというものだろ

う。例えば、上で述べた銘建工業は、西日本有数の建築材メーカーである。実際に、真庭

市自身も、バイオマスを「副産物」としてとらえており、メインは木材自体を扱うことだ

と考えている。つまり、真庭市でバイオマス利用が進んだのは、もともと豊富な資源があ

ったからこそだと言える。

しかし、これらの取り組みを多摩地域に応用する上で、注目できる点もある。例えば、

「エネルギーの地産地消」という点である。真庭市では、市内で発生した木くずによる発

電を行うことにより、電力会社に流れて行ってしまうお金を減らすことに成功している。

このような考え方は、東京都においても応用可能であると考えられる。実際に、檜原村で

は、市内の温泉施設で薪ボイラーの導入を行っているなどの事例がある。

林業の第六次産業化

第六次産業化とは

第六次産業化とは、ある生産物の生産者が、それらの加工・流通にも取り組むことである。第一次産業から第三次産業までを統合して行うので、1・2・3を足した6という数字が用いられる。第六次産業化により、生産者は、価格を自由に設定できたり、また、生産物の価値を高めたりすることができるので、収入を増加させることができる。第六次産業化は、農業・漁業・林業各分野で様々な例がある。東京近郊でも、千葉県香取市の株式外社オオノ農園による落花生100%ペーストの販売などの例がある。

.jpg)

(図9)落花生100%ペースト

出典:農林水産省

TOKYO WOOD普及協会の事例

多摩産材の利用に関して第六次産業化を行ったのは、一般社団法人TOKYO WOOD普及協会である。この会社は現在、多摩産材を利用した高付加価値住宅の建築・販売を行っている。現在、林業家や製材業者、工務店は構造的不利益を抱えているが、それを克服したのがこの事例である。

林業が衰退してしまった直接の原因は、バブル崩壊後までさかのぼる。このころ、新しく住宅を購入する団塊ジュニア世代向けに、「ローコスト住宅」が増加した。この住宅は、大手の住宅メーカーが、地域の工務店を傘下に入れ、安い輸入材を用いてつくるものである。このビジネスモデルの台頭により、林業関係者は大きな損害を被った。

まず、森林を保有し、木材の伐採を行っている林業家は、輸入材の増加による木材価格の低下により不利益を受けた。本来、バブルが崩壊した時期は、戦後に植林されたスギやヒノキの伐採適齢期であった。しかし、木材の価格が、森林の伐採や森林の管理にかかる費用をまかなえないほど低かったので、木を伐採すればするほど赤字になるという状況だった。そのため、林業家は数を減らし、これは現在の森林の放置につながっている。

次に、木材を住宅などに使える形に加工したり販売したりする流通・加工業者は、輸入材を加工することで利益を出していたが、住宅価格を低く抑えたい住宅メーカーからのコスト圧力により、廃業が相次いだ。

さらに、住宅を建てる工務店は、住宅メーカーの傘下に入ることが多かったが、住宅価格の低下により、収益が減少した。住宅メーカーの傘下に入らず、顧客から直接受注するという選択肢もあったが、これは、工務店に直接家を注文する顧客は少なく、難しかった。

このような状況に陥った中で、それぞれの業者はおのおので収益増加策を実施した。

林業家は、都内の高級ピザ屋や焼き鳥屋が薪や木炭を使用して調理した商品を作っていることに注目し、都内の燃料問屋と提携した。これにより、薪や木炭を販売し、利益を得ることができた。

流通・加工業者は、多摩産材を利用した家具の直販や、自治体と協力し、都内の公共施設に多摩産材を使用するなどの取り組みを行った。このとき、多摩産材普及のために使用したブランド名が「TOKYO WOOD」であり、現在ある会社の名前の一部になっている。

また工務店は、難しいながらも、高付加価値住宅の需要を見出し、これらの販売などを行っていた。

この中で、あきる野市の秋川木材組合と小金井市の小嶋工務店は、東京都主催の「東京の木・いえづくり協議会」に参加していた。この協議会は、多摩産材を使用した家づくりを通じて、安全で安心できる居住環境の実現と、持続的な森林資源の構築、循環型社会への貢献への寄与に努めている組織である。ここで、小嶋工務店は、「地域型住宅ブランド化事業」を提案した。これは、秋川木材組合に所属する沖倉製材所・中嶋材木店に注文した多摩産材の全てを、市場価格以上で買い取ることを約束するものである。この提案は否決されるが、2012年には、これをもとに、一般社団法人TOKYO WOOD普及協会が設立された。この協会は、多摩産材を使用した高付加価値住宅の販売を目指す組織であり、現在では年間80棟を超える受注を達成している。

多摩産材を使用した住宅をつくる上で課題となったのは、木材の安定供給である。現在の多摩地区では、林業従事者の数は少なく、木材を安定的に手にすることが難しかったのである。原木の出荷には、林道の敷設など、設備投資が必要だが、このコストを回収するためには、中長期的な取引を実現させることが必要である。そこで、TOKYO WOOD普及協会は、檜原村の林業事業体である東京チェーンソーズと連携し、東京美林倶楽部という取り組みを実施することにした。家の受注で得た収入の一部を東京美林倶楽部に寄付し、山林の維持や30年後に家のリフォームや家具として還元していくという仕組みである。これによって、木材の安定供給が可能となり、現在では年間100棟の受注にまで対応できるという。

(図10)多摩産材を使用したモデルハウス

出典:TOKYO WOOD普及協会

このように、TOKYO WOOD普及協会は、林業家・加工業者・工務店が構造的不利益を克服することから実現したといえる。この事例では、家をつくることが主な取り組みであるが、潜在的には、第六次産業化によって、多摩産材を利用したほかの製品を作っていくことも可能であると考えられる。

参考文献

- 東京都産業労働局「東京の森林の現状」

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/nourin/tokyo/history/shinrin/shinrin/(最終アクセス日:2018/11/27)」

- 政府広報オンライン「木材を使用して、元気な森林を取り戻そう!」

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201310/3.html(最終アクセス日:2018/11/27)

- 林野庁「平成29年度 森林・林業白書」

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo//29hakusyo_h/all/index.html(最終アクセス日:2018/11/27)

- 真庭市「真庭市の概要」

http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/info/detail_2.jsp?id=361(最終アクセス日:2018/11/27)

- 「木質バイオマスの利用動向、ペレットの使用量が急増」スマートジャパン

http://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1801/16/news031.html(最終アクセス日:2018/11/27)

- 農林水産省「6次産業化の商品事例集」

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renkei/6jika/syohin_jirei/h30/26.html (最終アクセス日:2019/1/31)

- TOKYO WOOD普及協会「モデルハウス」

http://tokyowood.net/modelhouse/(最終アクセス日:2019/1/31)

- 平岡 和久・岸 道雄・石川 伊吹・矢野 晴香・江成 穣・山本 沙也加・劉 慶玲 (2018) 「真庭市のバイオマス産業政策の生成と展開 (小幡範雄教授・騠尾克樹教授退任記念論文集)」,『政策科学 = Policy science』 25,pp.347-365

http://r-cube.ritsumei.ac.jp/repo/repository/rcube/10739/ps_25_3_hiraoka_kishi_ishikawa_yano_enari_yamamoto_liu.pdf(最終アクセス日:2018/11/27)

- 高橋 勅徳 (2017) 「林業の6次産業化を通じた地域活性化 : 東京都多摩地域におけるTOKYO WOOD普及協会の事例分析」,『地域活性研究』 8,pp.68-77

https://www.hosei-web.jp/chiiki/taikai/160322/y_05.pdf(最終アクセス日:2019/1/31)

- 藻谷 浩介・NHK広島取材班 (2015) 『里山資本主義 : 日本経済は「安心の原理」で動く』角川新書

Last Update:2019/01/31

© 2018 Taichi ARAMAKI. All rights reserved.

.jpg)

.jpg)