乽夋憸僞僀僩儖乿弌強丗丒丒丒shimada-sr.com)

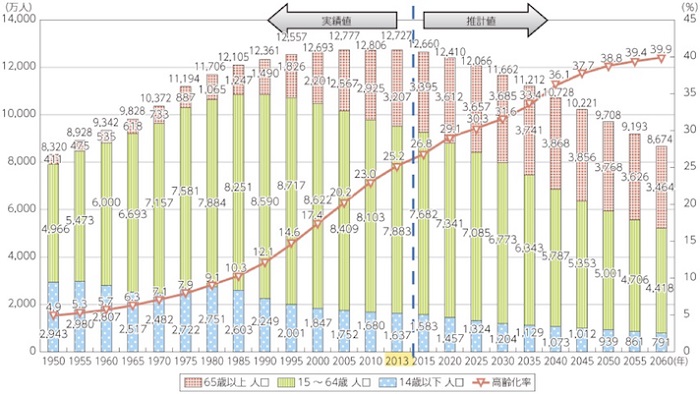

丂崱擔丄擔杮偺楯摥幰晄懌傗惗嶻擭楊恖岥偺尭彮丄彮巕崅楊壔側偳傪傛偔帹偵偡傞婡夛偑憹偊偨丅2050擭偵偼丄恖岥偑1壄恖傪壓夞傝丄慡懱偺偆偪丄65嵨埲忋偑38.8%偵忋傞偲梊應偝傟偰偄傞丅偦偺拞偱丄惗嶻擭楊恖岥偼傢偢偐51.5%偱偁傞丅

丂偙偺傛偆側梊應偵丄屄恖揑偵戝曄晄埨傪姶偠偨丅偙偺傛偆偵丄楯摥幰晄懌偑晄埨帇偝傟傞偑丄僶僀僩傗攦偄暔側偳偺擔忢惗妶傪憲偭偰偄傞拞偱丄奜崙恖偲夛傢側偄擔偑柍偄偲抐尵偱偒傞傎偳偵丄尰嵼丄奜崙恖楯摥幰偼丄擔杮偵怹摟偟偰偒偰偄傞丅

丂昅幰偼丄奜崙恖楯摥幰偺憹壛偑丄擔杮偺怺崗側惗嶻擭楊恖岥晄懌偵戝偒側彆偗偵側傞偺偱偼側偄偐偲巚偭偨丅傑偨丄媮傔傜傟傞怑傗丄媡偵楯摥幰悢偑夁忚側怑側偳傪尒嬌傔傞偙偲偑偱偒偨側傜偽丄偙傟偐傜偺廇怑傗悽娫偺僯乕僘傪攃埇偟偰丄怴偨側惢昳傗僒乕價僗偺採嫙偺堦彆偵側傞偺偱偼側偄偐偲峫偊偨丅埲忋偑丄昅幰偑偙偺僥乕儅傪慖戰偟偨摦婡偱偁傞丅

丂偙偺尋媶偺堄媊偼丄傑偢丄擔杮偺GDP偺憹壛偵敽偆宱嵪偺夞暅丄師偵丄奜崙恖楯摥幰偺妶梡偵傛傞楯摥幰晄懌偺夵慞丄偝傜偵丄彈惈偺幮夛恑弌傗堢帣娐嫬偺枹惍旛偵敽偆彮巕壔丄惗嶻擭楊恖岥偺尭彮偺夝寛傑偱偺丄堦帪揑帪娫壱偓傪尒崬傓偙偲偑偱偒傞丅

丂尰嵼丄擔杮偼丄彮巕崅楊壔偵敽偭偰丄忋恾偺傛偆偵愒怓偺崅楊幰偺悢偼擭乆憹壛偟偰偄傞偑丄椢怓偱昞偝傟傞18嵨偐傜65嵨傑偱偺惗嶻擭楊恖岥偲丄惵怓偱昞偝傟傞庒擭憌偺丄怺崗側尭彮偵捈柺偟偰偄傞丅

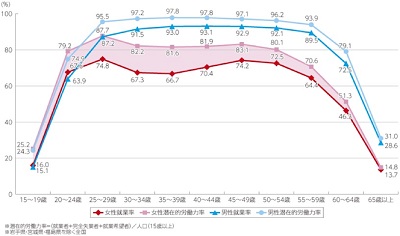

丂傑偨丄崱擔丄彈惈偺幮夛恑弌偑拲栚偝傟偰偄傞偑丄忋恾偺傛偆偵丄抝惈偺愽嵼揑楯摥幰偲廇嬈棪偵丄嵎偼偁傑傝尒傜傟側偄堦曽偱丄彈惈偱偼丄愽嵼揑楯摥幰偲廇嬈棪偵嵎偑尒傜傟傞丅偙傟偼丄弌嶻傗堢帣丄夘岇側偳偺棟桼偐傜摥偒偨偄偑摥偗側偄偲偄偆彈惈偑丄抝惈偵斾傋偰懡偔懚嵼偟偰偄傞偙偲傪昞偟偰偄傞丅壛偊偰丄20戙屻敿偐傜40戙屻敿偵偐偗偰丄廇嬈棪偑棊偪偰偄傞乮M帤嬋慄乯偙偲傪尒傞偲丄彈惈偺幮夛恑弌偼丄朷傓幰偼懡偄偑側偐側偐摥偗側偄忋偵丄幮夛恑弌偟偨偲偟偰傕丄擠怭弌嶻偵敽偆堦帪揑儕僞僀傾偐傜丄巕堢偰娐嫬偺搒崌忋暅婣偱偒側偄偲偄偆偺傕尰忬偱偁傞丅

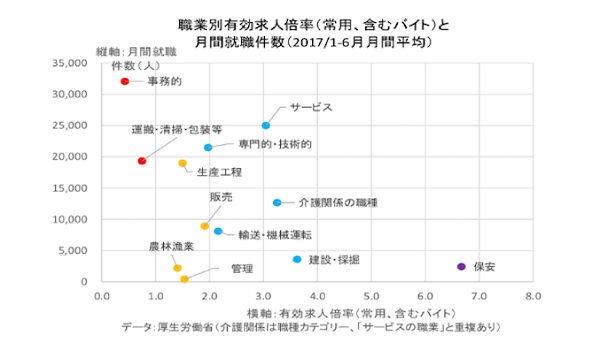

丂嬈庬暿偵尒傞偲丄帠柋傗塣斃丄惔憒側偳偼丄攞棪1.0攞傪妱傞傎偳恖嵽偼朙晉偱偁傞堦曽偱丄曐埨傪彍偔丄僒乕價僗丄愱栧丒媄弍揑怑嬈丄夘岇丄桝憲丄寶愝偺暘栰偵偍偄偰丄摿偵丄恖庤晄懌偑尠挊偱偁傞丅埲忋偑丄擔杮偺楯摥幰晄懌偺慡懱憸偱偁傞丅

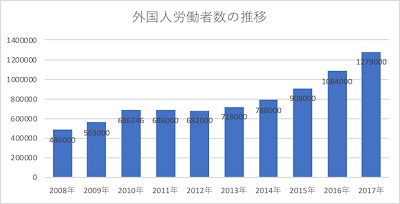

丂恾偺傛偆偵丄2008偐傜2017擭偵偐偗偰偺10擭娫丄奜崙恖楯摥幰偼丄拝幚側憹壛傪偟偰偄傞丅擔忢惗妶偵栚傪岦偗偰傒偰傕丄僐儞價僯傗堸怘揦側偳條乆側応柺偱丄奜崙恖楯摥幰偑妶桇偟偰偄傞偺傪栚偵偡傞婡夛偑憹偊偨丅

丂偟偐偟丄尰忬偼丄奜崙恖楯摥幰偑憹偊偰丄楯摥幰晄懌偑夝徚偝傟偨丄偲偄偆傢偗偱偼寛偟偰側偄丅尰嵼丄変乆偑傛偔栚偵偡傞奜崙恖楯摥幰偼丄棷妛惗傗媄擻幚廗惗側偳偺丄摥偔偙偲傪栚揑偵擔杮偵棃偨傢偗偱偼側偄奜崙恖偺曽乆偱偁傞丅斵傜偵偼丄嵟戝5擭娫偺懾嵼傗堦廡娫偺傾儖僶僀僩帪娫丄媼椏側偳偵惂尷偑偁傞丅2017擭10寧帪揰偱傕丄擔杮偵偍偗傞奜崙恖楯摥幰偺悢偼128枩恖偱偁傞偑丄偙偺偆偪丄廇楯價僓丄偮傑傝摥偔偨傔偵擔杮偵弌壱偓偵棃偰偄傞偺偼丄傢偢偐18.6%偱偁傞丅偙傟偑奜崙恖楯摥幰偺尰忬偱偁傞丅

丂崱擔丄乽擖崙娗棟朄夵惓埬乿偑妕媍寛掕偝傟偨丅偙偺寛掕偵敽偭偰丄奜崙恖偺摥偒曽偑偳偺傛偆偵曄傢傞偺偐傪尒偰偄偔丅

丂尰嵼丄奜崙恖楯摥幰偼丄棷妛惗丄媄擻幚廗惗丄崅搙側恖嵽丄偺俁偮偵暘偗傜傟傞丅崱夞丄偙偺俁偮偵壛偊偰丄怴偨偵丄摿掕媄擻1崋偲2崋偺2庬嵼棷帒奿偑愝偗傜傟傞丅嬶懱揑偵尒偰峴偔偲丄寶愝嬈丄憿慏丒敃梡岺嬈丄帺摦幵惍旛嬈丄峲嬻嬈丄廻攽嬈丄夘岇丄價儖僋儕乕僯儞僌丄擾嬈丄嫏嬈丄堸怘椏昳惢憿嬈丄奜怘嬈丄慺宍嵽嶻嬈丄嶻嬈婡夿惢憿嬈丄揹巕丒揹婥婡婍娭楢嶻嬈偺丄14偺嬈庬偱偺扨弮楯摥娷傔偨廇楯傪擣傔傞乽摿掕媄擻1崋乿偲寶愝嬈丄憿慏丒敃梡岺嬈丄帺摦幵惍旛嬈丄峲嬻嬈丄廻攽嬈偺5偮偺嬈庬偱壠懓懷摨傗嵼拞婜娫峏怴偑壜擻側乽摿掕媄擻2崋乿偲偄偆嵼棷帒奿偑怴愝偝傟傞丅

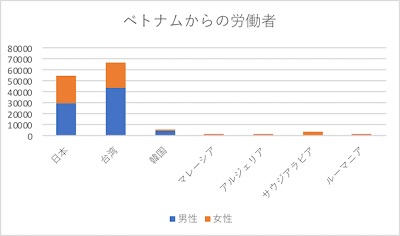

丂尰嵼丄恾偺傛偆偵丄傾僕傾彅崙偺拞偱偼擔杮偼丄斾妑揑恖婥側崙偱偁傝丅乽慖傇崙乿偺棫応偱偁傞丅偟偐偟丄儀僩僫儉摉嬊偼丄憲傝愭傪拞搶傗搶曽偵傕峀偘傞曽恓傪屌傔偰偄傞丅尰嵼丄儀僩僫儉偱偼崅楊壔傗惗嶻擭楊恖岥偺晄懌偵偼捈柺偟偰偄側偄偑丄10擭屻偵偼儀僩僫儉偱傕崅楊壔偑恑傓偲尵傢傟偰偄傞丅偦傟偵敽偭偰丄儀僩僫儉崙撪夘岇側偳偺廀梫偑憹壛偡傞偺偵壛偊丄擔杮偺楯摥娐嫬偺埆偝丄椺偊偽掅捓嬥傗僷儚僴儔丄怑庬偺惂尷丄揮怑偺晄帺桼惈側偳偑梫場偲側傝丄擔杮偼崱屻乽慖偽傟傞崙乿偲側傞偙偲偼昁恵偱偁傞丅

丂尰嵼丄10擭傪挿婜懾嵼偺拞偵娷傔側偄偲偡傟偽丄擔杮偵挿婜懾嵼偱偒傞奜崙恖楯摥幰偼丄摿掕媄擻2崋偲曎岇巑傗堛巘丄尋媶幰偲偄偭偨丄崅搙側恖嵽偵尷傜傟傞丅偮傑傝丄崱夞偺朄埬偱奜崙恖楯摥幰偺庴偗擖傟榞傪奼戝偟偨傕偺偺丄嵟戝10擭屻偵偼曣崙偵婣崙偝偣側偗傟偽側傜側偄偨傔丄嵟廔揑側楯摥幰晄懌偺夝寛偵偼宷偑傜側偄丅偟偨偑偭偰丄摿掕媄擻2崋偺怑庬偺奼戝偑朷傑傟傞丅偦傟偼巊偄幪偰偵偟側偄崙偵宷偑偭偰峴偔丅偝傜偵乽慖傇崙乿偐傜乽慖偽傟傞崙乿偲側偭偰峴偔偙偲傪庴偗擖傟丄楯摥娐嫬傗揮怑惂搙偺夵惓偵傛傞奜崙恖楯摥幰偵乽慖偽傟傞崙乿偲偟偰偺惍旛偑昁梫偱偁傞丅

丂偦偺揰偱偼丄奀奜偺惌嶔傪嶲峫偵偡傞昁梫偑偁傞偐傕偟傟側偄丅僪僀僣偼丄堏柉惗妶傪恑傔偨寢壥丄乽幮夛摑崌惌嶔乿傪偟偭偐傝偲恑傔側偐偭偨偨傔丄幮夛偐傜慾奞偝傟偨恖乆偑斊嵾慻怐偵姫偒崬傑傟偰偄偔側偳偺栤戣偑懡敪偟偰偟傑偭偨丅

丂傾儊儕僇偼丄僩儔儞僾惌尃埲崀丄梙傟摦偄偰偼偄傞傕偺偺丄婎杮揑偵堏柉傪庴偗擖傟偰丄幮夛摑崌惌嶔傪峴偭偰偄傞丅椺偊偽丄塸岅傪榖偣側偄奜崙恖偺巕嫙偵懳偡傞丄庴偗擖傟懺惃偑偒偪傫偲惍旛偝傟偰偄偨傝偡傞丅

丂堦曽丄搶撿傾僕傾偱宱嵪惉挿偑挊偟偄僔儞僈億乕儖偼丄奜崙恖偺楯摥椡偵戝偒偔埶懚偟偰偄傞偺偵傕娭傢傜偢丄楯摥價僓偺桳岠婜尷偼偨偭偨偺2擭偱偁傞丅嵟挿10擭傑偱墑挿偱偒傞偑丄壠懓偺懷摨偼擣傔偰偄側偄丅偮傑傝丄僔儞僈億乕儖偼丄奜崙恖傪抁婜揑側楯摥椡偲峫偊丄摥偒偵偔傞奜崙恖傕僔儞僈億乕儖傪壱偖応偲偟偰妱傝愗偭偰偄傞丅

丂擔杮偺愽嵼揑楯摥幰偺拞偵偼丄條乆側棟桼偱摥偗側偄恖偑偄傞偑丄堦曽偱丄堷偒偙傕傝傗偄傢備傞僯乕僩側偳偺丄摥偗傞偑摥偐側偄恖傕摥偐偣傞偙偲偱丄廇嬈棪憹壛偵敽偆楯摥幰晄懌夝寛偵側傞偺偱偼側偄偐丠偲偺僐儊儞僩傪捀偄偨偺偱丄奜崙恖楯摥幰偩偗偵棅傞偺偱偼側偔丄擔杮崙撪偱偺妶梡偱偒傞楯摥椡偵傕彮偟拲堄傪岦偗偰尋媶偟偰偄偙偆偲巚偆丅

丂傑偨丄奜崙恖偺幮夛摑崌惈偼丄奜崙恖偲帺崙柉偺寢崶棪偵傛傝妋擣偡傞偙偲偑偱偒傞偲偺堄尒傪捀偄偨偺偱丄寢崶棪偺崅偄崙偺幮夛摑崌惌嶔傪崱屻拞怱揑偵挷傋丄傑偨丄幮夛摑崌惌嶔偵幐攕偟偨崙乆偲傕斾妑偟偰丄壗偑擔杮偵嵟揔側惌嶔側偺偐傪挷傋丄採尵偟偰峴偒偨偄丅

Last Update:2019/02/07

© 2018 Kojiro ITO. All rights reserved.