模擬選挙の様子

図1 出所:鳳凰高等学校

2015年6月17日、選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が参議院本会議で全会一致で可決、成立した。この選挙権年齢の引き下げは、終戦直後の1945年に「20歳以上」になって以来、実に70年ぶりである。そしてこの18歳選挙権が全国規模で初めて適用されたのが、2016年6月22日公示・7月10日投開票であった第24回参議院議員通常選挙だ。この選挙は初の18・19歳による投票がされる選挙として、メディアに大きく取り上げられた。

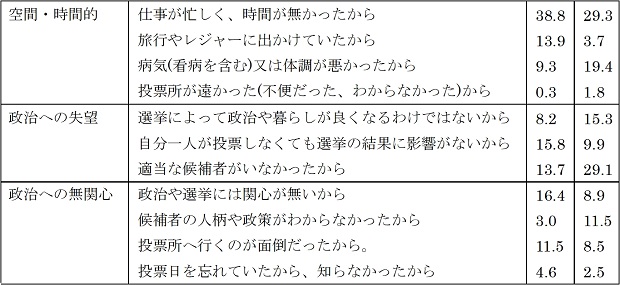

では、第24回参議院議員通常選挙での18・19歳以上の投票率は一体どんな結果になったのだろうか。総務省によれば、18歳は51.17%、19歳は39.66%で、18歳と19歳を合わせた投票率は45.45%だった。また、全体の投票率は54.70%と前回の参院選を2.09%上回ったものの、1947年の第1回以降で4番目に低い投票率となった。これに衝撃を受けた私は高校時代の卒業論文において「若者による投票率の低迷〜選挙そのものから見える原因〜」という題名で、なぜ若者の投票率が低いのかを稚拙ながら論じた。その結果、「仕事が忙しく、時間が無かったから」等の空間・時間的な厳しさ、「選挙によって政治や暮らしが良くなるわけではないから」等の政治への失望、「政治や選挙には関心が無いから」等の政治への無関心、大きく3つの原因が浮かび上がった。一つ目の原因に対してはネット選挙の進化を対策として挙げたのだが、二つ目三つ目の原因に対しては主権者教育による国民の意識改革が必要であるとして、それ以上の考えを深めることができなかった。

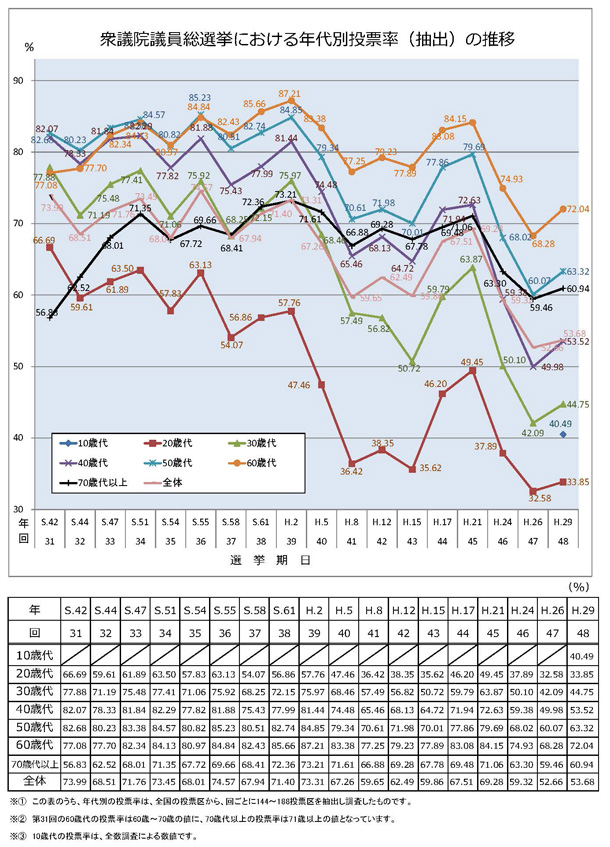

若者の政治への関心を表す一つの指標として、投票率が挙げられる。18歳・19歳に関しては前章で述べたが、今までの若者の投票率はどうだったのか。下に総務省のデータを示す。

総務省が平成二十三年四月から十二月までに開催した「常時啓発事業のあり方等研究会」の最終報告書においては、二十歳代の有権者の投票率を踏まえて、「若い有権者の投票率が低いのは、他の世代に比べて、政治的関心、投票義務感、政治的有効性感覚が低いからであると考えられ、・・・その一因として、有権者になる前の学校教育においては、政治や選挙の仕組みは教えても、政治的・社会的に対立する問題を取り上げ、関心を持たせたり、判断力を養成するような教育がほとんど行われていないことが挙げられる」と指摘され、「国として取り組むべき具体的方策の例」として、「選挙事務への協力の拡大」や「大学との連携の推進」等により「若者の政治意識の向上」を図ることや、「出前授業・模擬投票の推進」等により「将来の有権者である子どもたちの意識の醸成」を図ること等が提言されている。

政府としては、今後、若年層の投票率向上のために、このような取組を積極的に進めてまいりたいと考えている。

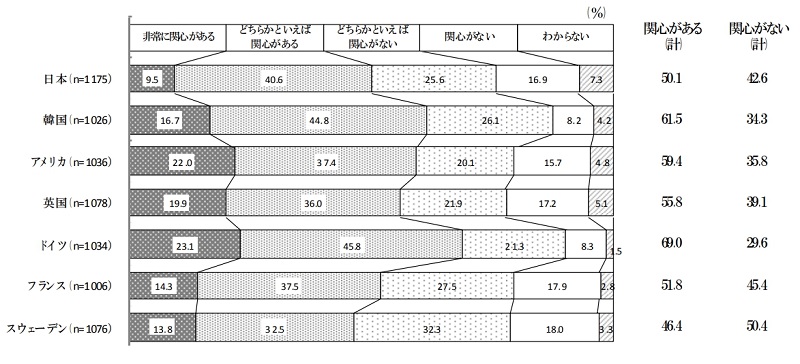

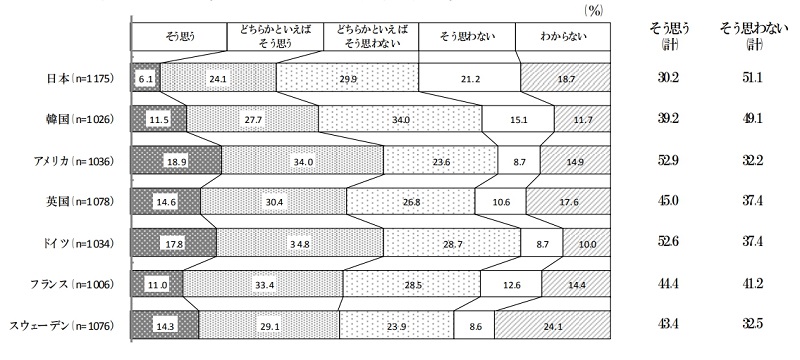

政府の公式見解においても、若者は他の世代に比べて政治的関心、投票義務感、そして政治的有効性感覚が低いことを認めている。この三点にどうアプローチできるかが、本論文のゴールにつながるだろう。

まず初めに、現代の主権者教育に至った歴史的背景、そしてなぜ18歳選挙権が成立したのかを押さえなければならないだろう。

戦後教育は、GHQ最高司令官であったマッカーサーによって出された「四大教育指令」によってはじまる。文部科学省によれば「四大教育指令」は以下のようなものであった。

総司令部は昭和二十年中に教育の改革に関するいわゆる四大改革指令を発した。

第一は、十月二十二日の「日本教育制度ニ対スル管理政策」で、教育内容、教職員、及び教科目・教材の検討・改訂についての包括的な指示と、文部省に総司令部との連絡機関の設置と報告義務とを課したものである。

この指令に沿って、十月三十日に第二の指令、「教員及教育関係官ノ調査、除外、認可ニ関スル件」が発せられた。これは、軍国主義的、極端な国家主義思想を持つ者の教職からの排除について具体的に指示したもので、これによりいわゆる「教職追放」が施行されることになった。第三の指令は、十二月十五日に発せられた「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」である。これは、信教の自由の確保と、極端な国家主義と軍国主義の思想的基盤をなしたとされる国家神道の解体により、国家と宗教との分離と宗教の政治的目的による利用の禁止という原則を実現させようとしたものである。そして十二月三十一日に第四の指令「修身、日本歴史及ビ地理停止ニ関スル件」が発せられた。これは、軍国主義的及び極端な国家主義的思想の排除を教育内容において徹底しようとするもので、修身・日本歴史・地理の授業停止とそれらの教科書・教師用参考書の回収とを命じたものである。

この流れのなかで「公民教育思想」という考えが出てくる。1947年3月、戦前において政治教育が一方的な国家統制的色彩が強かったことの反省にたち教育基本法第8条「政治教育」条項が定められたのだ。

第8条 (政治教育) 1 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。

2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

この第2項が、この後問題になっていく「政治的中立性」を定めたものである。

また、1952年のサンフランシスコ講和条約締結による独立国の地位回復を受け、占領下の教育政策を見直しが行われた。その中で主権者教育に関わるのは、教職員の政治的行為を抑制するための「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」(中確法)の制定及び「教育公務員特例法」の一部改正だ。教職員の政治的行為の制限を国家公務員並みに強化するとともに、勤務評定を実施した。これには当時激化していた東西冷戦が背景にある。1960年には、安保闘争の盛り上がりを背景に、高校の生徒会が学校外の問題を扱うことを不適切とみなす文部事務次官通達が出された。さらに1969年には学園紛争の激化を背景に高校生が個人として政治的な活動に関わることを望ましくないとみなす文部省初等中等局長通知が出された。

このように政府は国内外の社会情勢を鑑みて教育現場での政治教育を良しとしない施策を行っていき、教育基本法第8条の1項は一時保留にし、2項を推し進めるという流れが教育現場内外で出来上がっていった。これが現代の若者の政治への無関心、ノンポリ化へと繋がっていると考えられる。

このような中で18歳選挙権が導入されたのはなぜか。それにはいくつかの背景があるが、政策的な面では安倍内閣の進める改憲の環境整備の一環としての意味が大きい。2014年6月に、国民投票で投票できる年齢を18歳に引き下げる「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律」が成立した。憲法改正となれば国民投票をすることになるが、より多くの国民の意思を反映するために国民投票での選挙権年齢をまず18歳に下げたのだ。それを受け、約1年後に18歳選挙権は導入された。これには、若いうちから社会に目を向けてほしい、という考えと世界の国の9割にあたる176か国が18歳で選挙権を認めており、日本も国際基準に準じたいという背景もある。

さて、主権者教育について論じていくにあたって当然に生まれる疑問は「本当に主権者教育は必要なのだろうか?」というものだ。

Last Update:2019/1/31

© 2018 Kotaro IWAKI. All rights reserved.