水道民営化の可能性

ー浜松市の水道民営化から考えるー

上沼ゼミⅠ

社学2年 木崎恵介

蛇口の図 出所:いらすとや

はじめにー研究動機ー

私が水道民営化を問題として取り上げる理由は二点ある。

一つ目は、インフラ整備に興味があるからだ。近年地震などの災害や老朽化によるインフラへの不安が募るなか、どのような対策が実行されているかを調べたいと思ったからだ。

二つ目は、インフラの中でも、水道が民営化により注目を浴びているからだ。私の住む地域では、水道工事が頻繁に行われており、水道管路の改修工事の遅れを感じることはない。しかし、他地域の自治体では深刻な問題になっているのである。この現状を踏まえ、水道の現状や地域差などから一つの解決策・改善策としての民営化の可能性を研究すべきと考えた。

章立て

- 水道の現状

- 水道法改正

- 水道民営化

- 先行事例ー浜松市ー

- 今後の研究方針

1.水道の現状

日本の水道普及率は97%を超え、市民生活や社会経済活動に不可欠の重要なライフラインとなっている。そのため、地震などの自然災害、水質事故等の非常事態においても、基幹的な水道施設の安全性の確保や重要施設等への給水の確保、さらに、被災した場合でも速やかに復旧できる体制の確保等が必要とされている。

現在の水道設備は、1960~70年代に整備されたものが50年経過し、一斉に更新時期を迎えている。全国に敷設されている水道管の総延長66万163キロのうち、12.1%に当たる8万192キロで、既に耐用年数を超過している。管路の更新工事が進んでおらず、平成25年度では、全国平均の管路更新率が0.79%となっている。この進行では、すべての管路工事を完了するのに約130年かかると想定されている。一方、水道施設の耐震化の進捗状況を見ると、平成28年度末(平成29年3月末)現在、水道施設のうち基幹管路の耐震適合性のある管の割合は約38.7%、浄水場の耐震化率は約27.9%、配水池は約53.3%である。これはまだまだ地震に対する備えが十分であるとはいえない状況を示している。

また、主要管路・浄水場ともに、バックアップがない為、更新工事は困難となり、浄水場・水道管の老朽化により、耐久性が下がり続けている。これは、地震など災害が増加している日本においてライフラインの確保ができない可能性を示している。

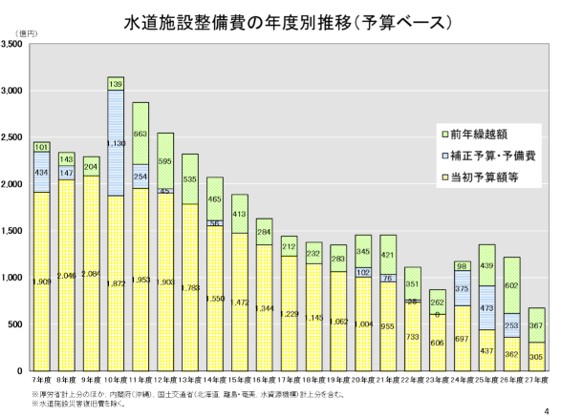

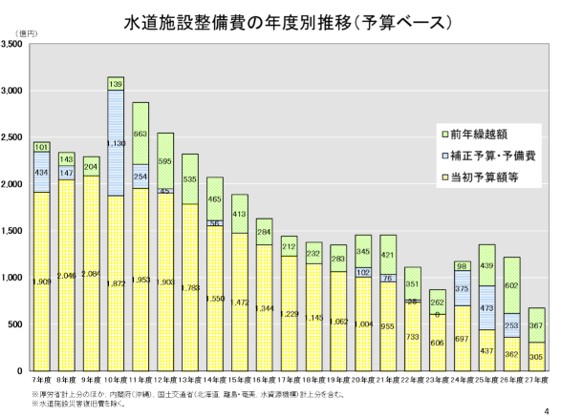

下の図は、全国の水道施設整備費の年度推移である。平成10年度から年々減少しており、平成27年度では、ピーク時の約5分の1の整備費になっている。この減少は続いており、今後も減り続けると考えられる。

厚生労働省 水道統計

2.水道法改正

厚生労働省によると人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤強化を図るため、水道法を改正した。

水道法改正内容は以下である。

- 関係者の責務の明確化

①国、都道府県及び市町村は水道の基盤の強化に関する施策を策定し、推進又は実施するよう努めなければならないこととする。

②都道府県は水道事業者等(水道事業者又は水道用水供給事業者をいう。以下同じ。)の間の広域的な連携を推進するよう努めなけ ればならないこととする。

③水道事業者等はその事業の基盤の強化に努めなければならないこととする。

- 広域連携の推進

①国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定めることとする。

②都道府県は基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができることとする。

③都道府県は、広域連携を推進するため、関係市町村及び水道事業者等を構成員とする協議会を設けることができることとする。

- 適切な資産管理の推進

①水道事業者等は、水道施設を良好な状態に保つように、維持及び修繕をしなければならないこととする。

②水道事業者等は、水道施設を適切に管理するための水道施設台帳を作成し、保管しなければならないこととする。

③水道事業者等は、長期的な観点から、水道施設の計画的な更新に努めなければならないこととする。

④水道事業者等は、水道施設の更新に関する費用を含むその事業に係る収支の見通しを作成し、公表するよう努めなければならない こととする。

- 官民連携の推進

地方公共団体が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣等の許可を受けて、水道施設に関する公共施設等運 営権※を民間事業者に設定できる仕組みを導入する。

※公共施設等運営権とは、PFIの一類型で、利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を地方公共団体が所有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定する方式。

- 指定給水装置工事事業者制度の改善

資質の保持や実体との乖離の防止を図るため、指定給水装置工事事業者の指定※に更新制(5年)を導入する。

この水道法改正では、水道法第六条で規定されている「水道事業は、原則として市町村が経営するもの」を改定する。これにより水道の基盤の強化の一つの手法として、PFIや業務委託等、様々な形の官民連携 に一層取り組みやすい環境を整える。PFIとは公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法であり、水道のコンセッション方式を促すものである。

特に厚生労働省は、水道法改正のポイントで官民連携を重要としている。

最低限の生活を保障するための水道の経営について、市町村が経営するという原則は変わらない。一方で、水道の基盤の強化のために官民連携を 行うことは有効であり、多様な官民連携の選択肢を さらに広げるという観点から、地方公共団体が、水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、水道 施設の運営権を民間事業者に設定できる方式を創設するとしている。これは水道法第24条の改正項目であり、いかに現状を維持したまま水道事業を展開させるかに重点が置かれている。

また、水道民営化の不安要素についても言及している。運営権が設定された民間事業者による事業の実施について、PFI法に基づき、 運営権者は、設定された運営権の範囲で水道施設を運営。利用料金も自ら収受。 地方公共団体は、運営権者が設定する水道施設の利用料金の 範囲等を事前に条例で定め、運営権者の監視・監督を行う。

このように平成29年度の水道法改正では、水道事業の責務の明確化、広域化の連携、官民連携が中心となっている。この改正により、水道事業者の交代や水道事業の範囲拡大が見込まれる。水道事業の広域化については、黒字の事業体の事業範囲拡大により赤字事業地域の改善の可能性が見込まれる。

3.水道民営化

水道民営化は、国営・県営の浄水場・上下水道を民間企業に委託するものである。民間委託の際によく用いられるのが、「コンセッション方式」である。コンセッション方式は、浄水場などの所有権は国などに残したまま、運営権のみを売るものである。海外での水道民営化の事例は多く、イギリス・アメリカなど失敗す場合が多い。水道民営化した後、再公営化した例が、世界で35か国180例にもおよぶ。

4.先行事例ー浜松市ー

浜松市は、18年4月から仏ヴェオリアに、下水道運営を委託している。20年間でコストを14%、86億円減らすことをめざしている。

浜松市は、この民間委託により自治体からの人件費が削減できる。

水道料金は、市が直営で行った場合の水準をベースに、市で上限を設定し、民間事業者は、その範囲で料金を徴収する。これにより、市が提示した範囲内になるため、現実的な料金に収まると想定される。

先月になり、浜松市長は、上水道に関して慎重になり、導入検討の延期をしている。「民間企業に丸投げするような誤解が、市民に広がっている。理解を浸透させたい」とコメントしている。

5.今後の研究方針

今後は浜松市の現状の調査

水道民営化の成功例・失敗例をもとに成功する要因を研究する。

6.参考文献

- 堀篭俊材「簡易水道、遅れる統合 国想定の2.5倍残る 過疎地、維持に課題」『朝日新聞』2018年07月01日付。

- 堀篭俊材「身の丈にあうインフラとは 設備老朽化、人口減で収益悪化」『朝日新聞』2018年07付き01日付。

- 吉沢龍彦「安く安全な水、黄信号 浦上拓也さん、橋本淳司さん」『朝日新聞』2018年06月27日付。

- 富田洸平、菅沼栄一郎『朝日新聞デジタル』「蛇口から安全な水、いつまで? 法改正で手探りの自治体」 https://digital.asahi.com/articles/ASLDC3J5RLDCUTIL00D.html?rm=579(2018/12/16最終閲覧)

- 大平祐嗣「浜松市で下水道初の運営権 仏ヴェオリア陣営が取得 」『日経新聞』 (2018/11/19閲覧)←日経オンライン記事?紙版?

- 浜松市「海外の水道民営化の事例に関するもの」https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/suidow-s/suidou/kanmin/e_qa.html(2018/11/30最終閲覧)

- いらすとや「水道の蛇口」https://www.irasutoya.com/(2018/11/30最終閲覧)

- 厚生労働省 水道対策「水道法改正について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/index_00001.html(2018/1/31最終閲覧)

Last Update:2019/01/28

© 2018 Keisuke KIZAKI. All rights reserved.