ナイトタイムエコノミーの推進

―インバウンド消費増加に向けて―

上沼ゼミ2年 西田賢治

出所:東洋経済新聞

はじめにー研究動機ー

私は大学に入ってから海外旅行する機会が増え、観光問題に対して関心が大きくなっていた。また、2020年に開催される東京オリンピックに向けて、日本の観光は盛り上がりを見せている。そこで日本の観光問題について調べていると、増加する訪日観光客数に対して、1人当たりの旅行支出額は減少しているという観光問題を知った。そして、1人当たりの旅行支出を増大させ、インバウンド消費の拡大に向けた新戦略として、政府や自治体、企業がナイトタイムエコノミーに注目していると知った。

私は海外旅行を通じて、海外のナイトライフを体験してきた。ニューヨークでは、日本と比べ遅い時間からも鑑賞することができるミュージカルを楽しみ、24時間営業の地下鉄で宿に戻ることができた。ロンドンでは、深夜帯までパブで飲んでいても、深夜帯にも走っているバスに乗り込み、宿へ安心して帰ることができた。このように私は海外のナイトタイムエコノミー先進都市のナイトライフを経験しているため、研究に反映することができるのではと考え、本研究をすることにした。

章立て

- 問題の所在

- なぜナイトタイムエコノミーなのか

- ナイトタイムエコノミーの課題

- 先進国イギリスの事例

- 参考文献

1.問題の所在

安倍政権は2020年に開催される東京オリンピックに向けて、「観光立国」を目指し、2020年までに訪日観光客を4000万人までに伸ばし、旅行消費額を8兆円まで上げるという目標を掲げている。旅行消費額の目標を達成するためには、訪日観光客数の増加に加えて、訪日観光客1人当たりの消費支出額を増大させることが不可欠である。しかし近年では、訪日観光客数は年々増加しているが、1人当たりの旅行支出額は減少傾向にある。

(図1)出所:お金のキャンパス「訪日客1人当たりの旅行支出額と訪日客数の推移」

(図1)は訪日観光客の1人当たりの旅行支出額と訪日観光客数の推移を示したグラフである。訪日観光客数は毎年増加しているのに対し、消費支出額は2015年が最も高く、それ以降減少している。観光庁が公表した最新のデータによると、2018年の訪日客数は初となる3000万人を突破し、7年連続で前年を上回っている。しかし、消費額は節目の5兆円には届かず、4兆5064億円であった。1人当たりの消費額が15万3000円であり、3年連続の減少傾向であるためである。

また、NHKがUNWTOより算出したデータによると、訪日観光客の1人当たりの旅行支出額は、世界の国々と比べても低い。2016年の実績では訪日観光客は世界16位であるのに対して、1人当たりの旅行支出額は世界44位に過ぎず、日本は遅れを取っている。

これらの現状から、日本ではインバウンド消費の拡大し「観光立国」を目指すために、1人当たりの旅行支出額を増加させる戦略を考える必要がある。その新戦略として注目されているのが、ナイトタイムエコノミーである。

2.なぜナイトタイムエコノミーなのか

まずナイトタイムエコノミーの説明をする。カジノ研究所所長、木曽崇によると、「ナイトタイムエコノミーは、昼間に行われる一般的な経済活動に対し、日が落ちた瞬間、すなわち夜から翌朝までの間に行われる経済活動の相称である。」夜間の経済活動には、居酒屋やナイトクラブ一般的に夜遊びといわれるサービスのみではなく、夜間医療や24時間体制で営業するインフラなどを含む。新経済連盟によると、日本のナイトタイムエコノミーは約80兆円の経済効果をもたらすとされる。現在このナイトタイムエコノミーは、1人当たりの旅行支出額を増やし、インバウンド消費を拡大させる新戦略として盛り上がっている。ではインバウンド消費の拡大のため、ナイトタイムエコノミーを選択し、推進を目指す理由は何であろうか。以下に3つの理由を述べる。

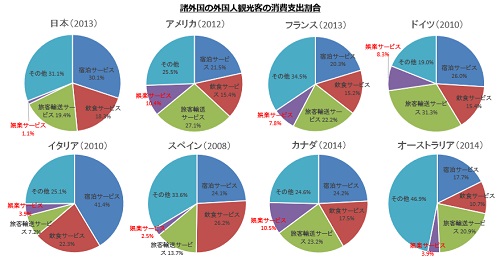

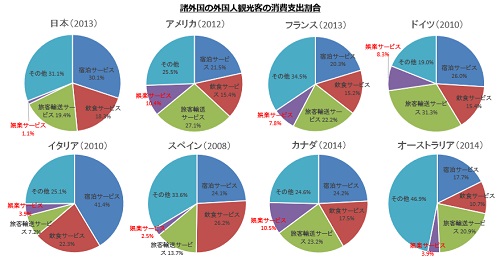

(図2)出所:観光庁「諸外国の外国人観光客の消費支出割合」

1つ目の理由は、訪日外国人旅行支出額のうち娯楽サービスの割合が非常に小さいためである。(図2)は諸外国の外国人観光客の消費支出割合を示したグラフである。(図2)から、日本の娯楽サービスの割合は、諸外国に比べ極めて小さいことを読みとることができる。2013年において、観光先進国であるアメリカ(10.4%)、フランス(7.8%)に比べ、日本は1.1%に過ぎない。娯楽サービスはまだ伸びしろがあると推測される。また、宿泊、飲食、交通、買い物等の消費全体に波及効果を及ぼすためにも、娯楽サービスの消費額を上げる必要がある。

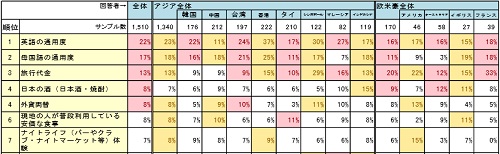

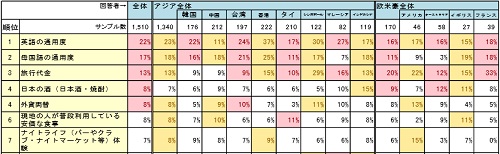

(図3)出所:日本交通公社「訪日外国人旅行者の意向調査」

2つ目の理由は、訪日外国人のナイトライフに対する不満があるためである。(図3)は、訪日外国人に日本旅行での不満を尋ねた調査の結果である。7位にナイトライフ体験への不満が入っている。訪日外国人はアメリカを筆頭に、言語の普通や旅行費用の高さに次いで、日本のナイトライフに不満を感じていることを読み取ることができる。つまり裏を返すと、日本のナイトライフにはニーズがあるということがわかる。

3つ目の理由は、2016年に風営法が改正されたためである。この風営法の改正ににより、深夜12時以降のダンスを楽しむクラブが照明の明るさなどの一定の条件を満たせば、朝まで運営可能となった。この規制緩和により、夜間に営業する店が解放され、大手企業も参入を始めている。また、2017年には自民党に時間創出推進連盟が発足した。この連盟では、情報発信や観光案内、夜間GDPの算出方法などが盛んに議論されている。ナイトタイムエコノミーを推進するための環境が整ってきている。

以上の3つの理由から、ナイトタイムエコノミーを推進する意義はあるといえる。

3.ナイトタイムエコノミーの課題

ナイトタイムエコノミーは様々な課題を抱えている。以下に3つの課題を挙げる。

- 公共交通機関の整備の必要性

深夜に楽しめるコンテンツが増えても、終電や終バスに間に合わず、タクシーを使い高額な料金を払わざる得なくなると、夜間に遊ぶ人は増えない。夜間に楽しむためには、帰るための交通機関が必要となる。ロンドンやニューヨークでは、地下鉄が24時間営業をしている。時間創出推進連盟が出した中間提言では、交通機関の終夜運転が検討され、また相乗りタクシーの導入も視野に入れている。

- 夜間における治安問題

深夜に人が集まると騒音やごみ問題、酩酊者の保護などの問題が生じ、治安が悪化すると懸念される。周辺住民の理解を得るためにも、治安対策を講じる必要がある。治安問題には後述する、パープルフラッグ制度が参考になると考える。

- 深夜帯の労働者の確保

近年では、大手飲食チェーン店が24時間営業を中止し、大きく売り上げが落ちなかったため、対象店舗を拡大しているという例を挙げることができる。深夜帯の労働者の確保は1つの課題である。

4.先進国イギリスの事例

ナイトタイムエコノミーの先進都市であるロンドンの夜間市場は、イギリス全体に年間263億円ポンド(約4兆円)の経済効果と、125万人の雇用を創出している。この夜間市場を支える3つの政策を以下に述べる。

- 地下鉄の24時間営業

ロンドンでは、2016年に開催されたロンドンオリンピックに向けて、地下鉄の24時間営業が開始された。現在では、5路線が毎週金曜日と土曜日に24時間運行している。また、ロンドンを走るいくつかのバスは毎日終日運転を行っており、地下鉄とともに観光客や住民のナイトライフを支えている。

- パープルフラッグフラッグ制度

パープルフラッグ制度とは、国が安全な地域であると保証をする認定制度である。犯罪率の低下や治安の改善、飲酒者への適切な健康対策など7つの厳しい評価を満たすと、パープルフラッグを獲得することができる。初めての観光客も呼び込みやすくなるため、各地域がこのパープルフラッグを獲得に向けて治安改善に取り組んでいる。かつて荒廃していたリバプールはこの制度をにより、夜間に人が集まる場所へと変貌を遂げた。

- ナイトメイヤー(夜の市長)

ナイトメイヤーは行政とナイトカルチャーをつなぐ存在である。ナイトタイムエコノミー推進の「顔役」として広告塔の役割を果たす。また、産業界、行政部局などの「調整役」として、規制の見直しなどに働きかける役割もある。ナイトメイヤーはロンドンのみならず、世界の様々な都市に存在している。アムステルダムでは、ナイトメイヤーの発案により、クラブの営業時間を延長しての営業が可能となり、騒音問題が解消された。日本にもナイトメイヤーは存在しており、渋谷区ではナイトアンバサダーを設置している。

5.参考文献

Last Update:2019/1/30

© 2018 Kenji NISHIDA. All rights reserved.