「教師の労働環境は過酷を極めている(写真:kou / PIXTA)」 出所:富田 頌子(2017/09/11)

私がこのテーマに興味を持ったきっかけの1つとして挙げられるのは、労働問題への関心である。大学生という社会に出る直前の立場になり、今後自分はどのような環境で働きたいかを考え始め、実際の企業などの労働環境や、それに関連してどのような取り組みが行われているのかに関心を持つようになった。近年、過労やそれによって引き起こされる精神疾患や病気、過労死などが大きくメディアで取り上げられるようになり、多くの企業で働き方の見直しが行われているという話をニュースなどでよく耳にするようになった。過労による自殺や過労死が社会問題として注目されるようになり、企業の労働体制に対する世間の目が厳しくなった結果、社会全体がそのような風潮になりつつある。しかし、一方でなかなか働き方が改善しない職業、職場も依然として存在する。その1つとして挙げられるのが教員である。

私自身は教員志望ではないのだが、本研究で教員を研究対象にした理由は、労働問題の中でも一番身近に感じた問題が教員の労働問題だったからである。私は大学に入るまでに小中高と教育を受けてきた。そのなかで、私は実際に過労の教員を間近で見てきた。小学2年生、中学3年生、高校3年生のときの担任が体調不良で倒れて入院した。いずれも命に別状はなく、後日復帰したのだが、朝の6時や7時から部活を行い、生徒が下校する19時以降もほとんどの教員が働いていることに中学生くらいのころは違和感を持たなかったが、高校生ぐらいになると、これが相当なハードワークであることに気がついた。これらの経験から労働問題が身近にあるということに気づき、そのきっかけになった教員の労働問題を研究したいと考えた。

教員の仕事は多岐にわたり、授業だけでなく、クラス管理、部活動、学校行事、学校運営などがある。そして、そのほとんどを教員だけで行っている。そのため、公立の中学教員にいたっては50%以上が過労死ラインを超える残業を行っているのが現状である。労働の改善が進まないことは、いじめの見落としや間違った部活動指導が蔓延することにもつながる。また、教員の過労は本来の役目であるはずの授業の準備にかけられる時間を失い、授業の質を下げる可能性もある。教員の労働問題は教員だけの問題ではなく子ども、もっといえば次世代の育成に影響するものであり、研究する価値のある重要な社会問題だと考えられる。なぜこういった問題が続いているのかを明らかにし、解決するための手段としてなにができるか、研究を通して考えていきたい。

①教員の労働時間の現状

過労死ラインとは過労が原因だと思われる死を労災として認めるための労災認定基準である。また、実際にどれくらい働いたら過労死するリスクがあるかという目安として使われる場合も多い。簡単に説明すると、1ヶ月間に約100時間以上の残業、または2~6ヶ月間に毎月約80時間以上の残業(およそ週20時間以上)を超えた労働の末に死亡した場合、過労死として扱われる。

前提として知ってほしいのだが、1週間当たりの正規の勤務時間は38時間45分である。つまり、1日当たりだと7時間45分である。そこから計算して、1週間当たりだと、だいたい58時間45分以上働くと過労死ライン超えとなる。図を見ると、小学教諭は55-60時間働く層が多く、中学教諭は60-65時間(つまり過労死ライン超えの労働時間)働く層が最も多い。

また、小学教諭の1週間当たりの平均勤務時間は57時間(週19時間程度の残業)であり、中学教諭の1週間当たりの平均勤務時間に至っては週63時間である(週25時間程度の残業)。過労死ラインを超えた残業が日常化していることがわかる。過労死ライン超えの労働をしている教員の割合については、小学教諭で33.5%、中学教諭で過労死ライン57.7%と過半数を上回っている。

→これらに持ち帰り業務を含めるとさらに多くの教職員が過労死ライン越えの残業を行っていると考えられる。

ちなみに過去10年で実際に過労死したとされている人数は63人である。この数を多いと感じるか少ないと感じるかについては個人差があるだろうが、上記のデータを踏まえた上で見ると私は少ないと感じた。上でも説明したが、過労死ラインは過労死の目安だけでなく、労災認定基準にもなっている。とすれば、これだけの数の教員が過労死ライン超えの労働を行っているのに、公に「過労死」として扱われた人がこれだけというのは少なすぎるのではないだろうか。そもそも労働時間が本当に管理されているのか、またそれが証拠として残っているのかということについても疑問に感じた。

②他産業と比較した教員の労働時間

③業務別労働時間から考える超過労働の原因

①給特法

教員の労働の現状について知ったところで、次は制度、組織の問題について調べていく。公立の学校教員には大きな問題として、残業代が出ない、という問題がある。その原因となる法律として、1971年5月に制定された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(略して給特法)というものがある。どういうものかというと、「教職調整額」として月給料の4%(週2時間分程度)を支払うかわりに、残業代が出さない、というものだ。公立学校においても基本的に労働基準法は適用されるのだが、上記の法律によって労働基準法第37条の「適用外時間外勤務や休日勤務については、割増賃金(残業代)を支給しなければならない」という部分が適用外となっている。

では、なぜこんな法律が制定されたのだろうか。その経緯については、萬井隆令(2009)の論文の中で説明、考察が行われていたため、これを参考に記述していく。戦後、日本では労働法関連の諸法規が整備された。しかし、実際の教育現場では教員の超過労働に対して、残業代の未払いは是正されなかった。1960年代になり、全国各地の教職員組合によって残業手当請求訴訟が繰り返し提起され、その結果として、多くの訴訟で勝訴し、裁判所は残業手当の支払いを命じた。それに対して、文部科学省は「教員の職務と勤務態様の特殊性を考慮し、教員には、時間外勤務手当はなじまない」と主張し、昭和46年(1971)に給特法を制定した。(萬井隆令(2009))

給特法に関して、無制限に教員を働かせるための法律という誤解が広がっているが、このように教員の超過勤務が無制限になされることを禁止する規定を含んでいる。

教育職員に対し超過勤務を命じる場合

(1) 生徒の実習に関する業務

(2) 学校行事に関する業務

(3) 学生の教育実習の指導に関する業務

(4) 教職員会議に関する業務

(5) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務 (訓令28 号「教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合に関する規程」)

給特法の問題の1つとして、当時と現在の労働時間の乖離が大きくなっていることがあげられる。残業代の代わりに支給される月給料の4%という数字は、40年前の月平均の残業時間から算出されている。40年前の月平均残業時間は約8時間である。前述の通り、現在は週25時間程度であり月平均で100時間近く残業を行っており、月給料の4%では明らかに割に合わないものとなっている。

①人件費

教員の労働時間の削減のためには、業務削減が必要不可欠である。業務削減の方法の1つとして考えられるのが、分業である。分業に関しては、すでに全国の部活動において専門のコーチを導入している学校では進められている。しかし、すべての学校の部活動で専門コーチの導入ができるのか、部活動以外の分業は進められているのかなど問題もあり、研究するべきだと考えた。

5-1海外比較

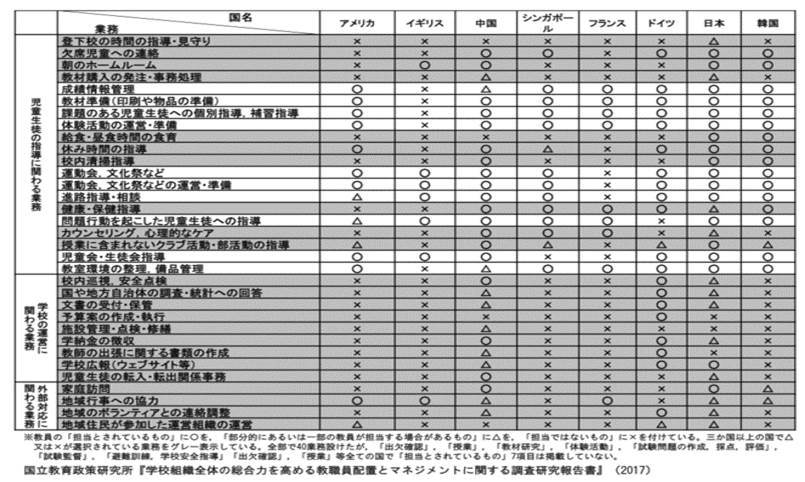

業務削減、分業を考える上でどの業務を優先して行うのか、また、どの業務を削減、外部委託する必要があるのかについて考えなければならない。

上の図は日本と他7か国の教師が担当する業務の比較データである。日本の教員は最も担当する業務が多く、続いて中国、ドイツも他国に比べて担当する業務が多い。一方、その他5か国は上記3か国に比べ、担当する業務が明らかに少ない。これらの国々に共通して言えることは、教員が学校の運営に関わる業務に一切関わっていないことである。また、国によって種類は異なるが、分業(もしくは効率化)が進んでいることがわかる。日本と海外では、学校の形態が異なり教員に求められるものも違うため、必ずしも同じように当てはめられるものではないが、事務職員と教員の完全な分業が可能であれば、かなりの業務の削減が期待できる。また、上記の報告書では、どのように分業を行っているかについても調査がなされている。例を挙げると、

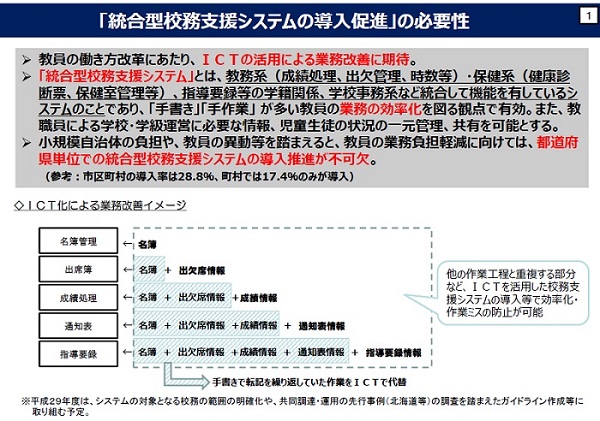

①ICT活用の事例

ICTとはInformation and Communication Technologyの略である。統合型校務支援システムとは教務系(成績処理、出欠管理、時数等)・保健系(健康診断票、保健室管理等)、指導要録等の学籍関係、学校事務系などを統合したシステムである。いわゆる「クラウド」と呼ばれるものを校内で作成し、手書きで行っていた生徒や学校情報を一括管理することで従来より業務を効率的にこなすことを可能にする。実際に導入されている地域もあり、大阪市では年224時間、北海道では年119時間の残業を削減することに成功している。

②変形労働時間制

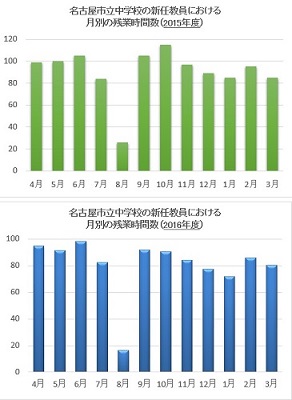

変形労働時間制とは、労働時間を1日単位で管理するのではなく、月単位や年単位で調整し、1日あたりの労働時間を柔軟に変化させることを可能にするための制度である。文部科学省は2018年10月15日、中央教育審議会の部会で提言した。その内容は公立学校の1年間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないことを条件に、業務の多いときは最長10時間働き、その分、業務が少ないときには労働時間を減らし早く帰り、夏休みなどの休日を増やすというものである。1日単位の残業量をいくら制限するよう呼びかけても、仕事が多い以上、改善しないというのが現状であり、そこから抜け出すための制度であると考えられる。年単位の残業時間を減らすことがこの制度のねらいだと考えるが、勤務時間より早く帰ることや、休日を増やすことは実際に可能なのだろうか。そもそも、業務が少ないときがあるという文科省の想定は正しいのだろうか。

上の図は名古屋市立中学校における月別残業時間のグラフである。ちなみに名古屋市立中学校は一般的な公立中学であり、今回はその一例として紹介する。グラフを見ると、夏休みに当たる8月は、残業時間が少なく、1か月当たり20時間の残業しかしていないのが特徴的である。しかし、それ以外では業務の少ない時期がないどころか、過労死ライン超えの残業が日常的におこなわれており、夏休み以外で定時より早く帰ることは難しいといえる。

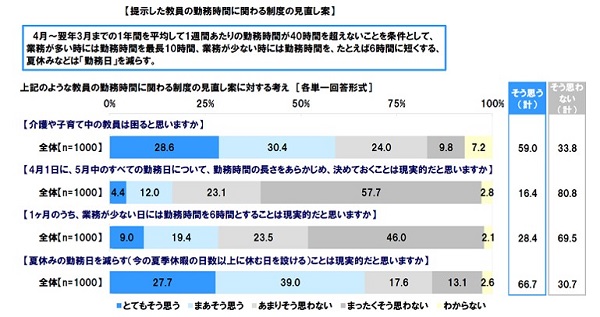

次に、教員から見た変形労働時間制に関して分析していく。図は10月18日に発表された日本労働組合総連合会の「教員の勤務時間に関するアンケート」 の一部である。この図から変形労働時間制について、教員はどう考えているのかがわかる。問題の1つとして挙げられているのは、介護や子育て中の教員が困るという点である。【介護や子育て中の教員は困ると思いますか】という質問に対して、全体の6割程度が「そう思う」と答えている。仮にすべてがうまくいったと仮定し、長時間働いた分、閑散期にしっかり休みをとれるようにして、労働時間のつり合いがとれたとしても、常に介護や子育てを行っている教員は毎日同じ時間に帰りづらくなって、介護や子供のお迎えに行けなくなり、不都合が生じる恐れがある。

また、2つ目の【4月1日に、5月中のすべての勤務日について、勤務時間の長さをあらかじめ、決めておくことは現実的だと思いますか】という質問に対して、8割の教員が現実的ではないと考えている。1か月先の労働時間をあらかじめ決めることすら難しいのに、1年間で調整するのは厳しいといえる。

3つ目の【1ヶ月のうち、業務が少ない日には勤務時間を6時間とすることは現実的だと思いますか】という質問でも7割程度の人が現実的ではないと考えている。通常期間に定時より早く帰ることは多くの教員にとって難しいようだ。

4つ目の【夏休みの勤務日を減らす(今の夏季休暇の日数以上に休む日を設ける)ことは現実的だと思いますか】という質問に対して、約66%の人が現実的だと考えていた。この質問に関しては賛成意見が多く、夏季休暇の増加については考える価値があるといえる。

私は変形労働時間制には罰則などがなく、強制力がないということが問題であると考える。「残業時間を月○○時間以内にします」ということは他の政策やそれに関連する会議でもよく言われている。しかし、指針や目標数値、ルールだけを定めても、それを達成するための手段が確立していないため、悉く失敗しているのが現状である。変形労働時間制を正しく機能させるためには、週当たりの残業量の制限を厳格化し無制限に残業させないようにすることが必要である。

また、現場の裁量に任せている、というのも問題である。労働時間の管理方法、残業時間と休暇の数のつり合いはどうやって算出するか、ということについて明確な基準を定めなくてはならない。

最後にまとめると、

良い点

初期段階とはいえ、課題の多さが目立っており、変形労働時間制に対する批判の声は多い。しかし、長期休暇を増やす可能性もあり、活用できる余地はあると私は考える。

①神奈川県立希望ケ丘高校(横浜市)の事例

2018年2月に静岡市で行われた教育研究全国集会にて発表された、神奈川県立希望ケ丘高校の事例について取り上げる。これは西日本新聞(2018/5/15)で取り上げられていた部活動の事例である。これを参考に事例の概要について記述していく。この高校は「生徒の主体性」を重視しており、他の学校にはない珍しいルールがいくつかある。まず、この高校では部活動の顧問は生徒が先生と交渉して決めなければならない。教員側は必ずしも部活動の顧問を担当する必要はなく、交渉そのものや交渉の結果、拒否することができる。交渉は部活の顧問をやるか、やらないか、ということについて決めるだけではなく、その中では、約束事や条件についても交渉することができる。例えば、家庭の事情で土日の練習は見られないと先生が言えば、練習は平日だけにするなどのルールを決めたりする。契約は1年単位で更新され、顧問が転勤した場合や継続を拒否した場合はまた顧問探しをしなくてはならない。また、顧問がいなければ活動はできず、廃部となる。顧問を3人以上の教員が行う場合もあり、8人の顧問がいる部活動もある。また、顧問探しだけではなく、運営も主に生徒が行っており、同高校のラグビー部では、部費の管理や会計処理、用具の注文購入、活動届けなどの書類提出などもすべて部員が行っている。希望ヶ丘高校では部活動にだけではなく、文化祭、合唱祭、球技大会なども同様に、生徒が企画運営し、教員は「生徒指導部」ではなく、「生徒支援部」(8人)を置き、支援に徹している。(西日本新聞(2018/5/15))

これら一連の制度が教員1人当たりの負担を減らしつつ、部活動練習量を確保することを可能にしている。また、運営を生徒が行うことにより、先生の負担を減らすだけでなく、生徒が従来のように「練習を頑張る」ことだけでなく生徒の自主性や組織管理能力を高めることにもつながっている。

とても優れた制度を採用しているようにも見えるが、希望ケ丘高校の取り組みに対する意見として、

「全ての学校で同じようにできるとは思えない」という指摘もあった。特に前者はこの制度を活用する上での最大の課題だといえる。この高校は元々、比較的偏差値が高く、入学する段階で既に主体性を持った優秀な学生が多くいるという見方もでき、同じように他の高校や普通の公立中学にそのまま当てはめて考えると失敗する可能性がある。また、主体性を重視するあまり生徒に負担をかけすぎてしまう可能性もあり、課外活動と学業との両立にも懸念がある。

「教師の指導者意識が低くなるのではないか」(西日本新聞(2018/5/15))

だが、学ぶべきところも多くある。部活動は生徒、教師ともに自主的に行うものとされているのにも関わらず、強制的に加入しなくてはならない場合も多く、拒否権が教員側にあるということはとても重要だと考える。また、拒否するだけではなく、練習量を含めた日程も交渉することや複数の教員と契約することで互いの負担にならないように調整しながら活動することもできる。これらは生徒の質(主体性)にかかわらず、コストもかからないことから、どの学校でも活用できる制度であるといえる。

Last Update:2019/1/25

© 2018 Yoshinori NISHIKAWA. All rights reserved.