アクアティクスセンター(イメージ)

出所:nikkei.com

来たる2020年、東京において56年ぶりとなる夏季オリンピックが開催される。オリンピックが近づくにつれ、テレビやネットニュースなどのマスメディアで盛り上がりを見せている。しかしその一方で、開催費用の高騰による反発や、過去のオリンピック会場の現在の惨状も報じられている。

この現状においてもなお、多額の費用を費やし実施する、オリンピックの成功のためには、競技会場をはじめとする跡地を負のレガシーとすることなく、持続可能なレガシーとして次世代に引き継いでいく必要性を認識したため、研究することに至る。

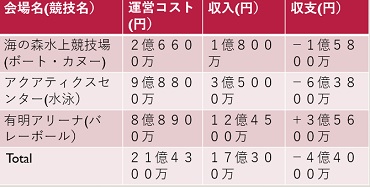

2020年に我が国で開催される東京オリンピックは、大きな経済効果及び様々なレガシーを残すことが見込まれる。一方で大会開催後の競技会場の利用について、過去のオリンピックにおいて問題となることがあった。東京オリンピックも例外ではなく、主に開催後の収益面に関して問題が生じている。以下の図は試算の見直しが行われる、臨海部の3施設の収支をまとめたものである。

この問題について、跡地の利用法を前提とした開発及び、管理運営主体の明確化が有効な対策となると考える。したがって、初めて開催後の利用を明らかにし、持続可能な開発を進めたロンドンオリンピックを先行事例とし、その取り組みについて述べていく。

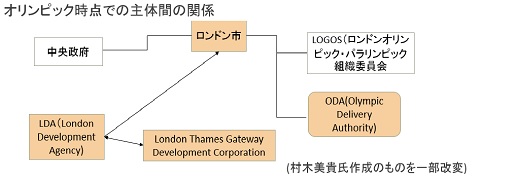

まずロンドンオリンピック前後における、主体間の関係についてみていく。

関連図を見てわかる通り、以上の組織の中で中心的役割を担っているのはロンドン市であり、おおよそすべての組織とコネクトがある。また関連図には入っていないが、ロンドン市の下には30以上のバラと呼ばれる基礎自治体が属しており、ODA等を含むと複数の組織が同じ分野における事業を担う場合が生じる。ここにおいてロンドン市の都市計画が、全体としての開発指針を立て、許認可の一元化を可能とし、事業の実施の円滑化につながっているのである。

ここで跡地開発を主導している組織である、LLDCについて組織成立の経緯、及び権限についてまとめていく。LLDCは2012年ロンドン市長下に設置された。オリンピック以前のオリンピックパークエリアにおける、都市計画権限を有していたODA、及び地域の価値創造を進めていたLDA・London Thames Gateway Development Corporarionが共に廃止されたため、これらの権限を兼ね備えた公社として成立した。

ODAとの具体的な相違点としては、 ①ODAが競技場の整備のための施設・インフラ整備を担っていたのに対し、LLDCはそれらの跡地利用の全体計画と計画許可が、主な役割となったことがまず挙げられる。したがってODAと比較すると計画行政としての性格が強くなったといえる。②また先述したように、LDAが廃止されたことにより、対象地域の価値創造(地域経済活性化)も担うこととなったため、レガシーの有効活用を推進させ東ロンドンの活性化という使命を負うこととなった。(出所:村木美貴「ロンドン・オリンピック・パークの土地利用における主体間と計画間連携に関する一考察」)

続いてLLDCの取り組みについて記していく。ただしLLDCの活動がODAの存在に基づく部分があるので、そちらについても述べていく。2章及び3章に述べたように、オリンピック関連の都市開発において、大会実施のための開発を担当したのがODA、大会後の跡地利用を進めたのがLLDCであった。しかし、選手村の開発については例外でODAの所掌となっていた。以下LLDCが行った競技会場の再開発について、代表的な成功例を述べていく。

本施設ではカヌーのスラローム競技が行われ、観客席10,000席は仮設により設置された。したがって五輪後には撤去され、現在は艇庫となっている。また再開発費として、450万ポンドが投入され、ロッカールームの増築、駐車場の整備を行い市民の利用を促す取り組みが行われている。また市民の利用として、ラフティング体験を実施するほか、ロンドン在住の小学生に対し無料体験の実施実績がある。一方でトップアスリートのトレーニングセンターとしても使用され、現在英国カヌー協会が拠点を置いている。LLDCによってレガシーとして整備されたのち、運営・管理の業務についてはLee Valley Regional Park Authority に委託されている。

・Aquatics Centre

本施設は水泳会場として使用され、競技用・トレーニング用・飛び込み用の3つのプールから構成されている。こちらも五輪後観客席の縮小が前提とした設計が行われ、17,500あった観客席は2,500席まで縮小された。なお縮小によって生まれたスペースには、ドーピングコントロール室及び、託児所が整備されている。以上を含む再オープンのための整備には、およそ2,600万ポンドが投入され、整備後はLLDCとの契約に基づきグリニッチレジャー社(GLL)により管理運営が行われている。主な利用法としては、GLLによるスイミングクラス実施などの市民利用のほか、英国水泳連盟によりトップ選手の練習拠点として指定を受けている。

以上ロンドンにおける跡地利用の一例を述べてきたが、二つのスポーツ施設において共通しているのは①所有はLLDC、運営は民間若しくはそれに準じる組織である点。②観客席の規模を縮小することにより、コストを削減しながら民間の利用を促す整備を行っている点。③施設をトップ選手の強化施設並びに、市民のレジャー施設として利用している点。以上の3点が挙げられる。この3つの取り組みにより、施設の効率の良い使用がなされているのではないかと考える。

続いてこれまで述べてきたロンドンのレガシー政策に対する、東京都の見解について述べていく。まず2015年に東京都が示した、競技施設に関する方針を引用し述べていく。

(新規恒久施設) 新規恒久施設を、大会後も都民・国民の貴重な財産として末永く親しまれ、有効活用 される施設とするため、「新規恒久施設等の後利用に関するアドバイザリー会議」を設置 し、各分野の有識者や民間事業者、地元自治体、競技団体の意見を取り入れながら「後 利用の方向性」を取りまとめた。

この「後利用の方向性」に基づき、公募により選定した民間支援事業者と協力して検 討を進め、民間の知恵とノウハウを生かした具体的で実現性の高い施設ごとの「施設運 営計画」を策定し、大会後の施設運営に万全を期していく。

(選手村) ○民間事業者の活力とノウハウを活用した選手村の整備

計画段階で、「事業協力者」として選定した民間事業者の高い技術力やまちづくりの豊富な経験を生かし、より魅力ある選手村計画を策定していく。 選手村整備においては、市街地再開発事業の特定建築者制度を導入し、民間事業者の 活力や開発ノウハウを活用していく。

(東京都オリンピック・パラリンピック準備局 「2020年に向けた東京都の取組-大会後のレガシーを見据えて-」)

この方針の中で重要な点は、民間との協働という点にある。ロンドンの事例においても民間との連携により、行政側のコストの削減が図られていたが、東京ではより民間への依存度が高くなっているといえる。なぜなら選手村の建設がロンドンではODAが担ったのに対し、東京では「特定建築者制度」が適用され、民間企業に建設が委ねられているためである。また計画策定段階においても民間事業者の参画を方針としているので、運営と計画の両面で協働が重視された方針であるといえる。

Last Update:2019/1/31

© 2018 Kouichi OGIWARA. All rights reserved.