(出所:http://www.bitecoin.com/online/2018/01/28766.html)

私が若者の政治参画を研究テーマに選んだ第一の理由は、選挙制度に無力感を感じたからである。もちろん私は中学校や高校で民主主義の意義を学び、選挙は民主主義を維持するために重要な役割を果たしていると中学高校で習い知っている。また、私が高校生の時に選挙権年齢が18歳に引き下げられたため、初の18歳選挙世代の一人として主権者教育を受け、そこでも選挙の意義を再三説明された。

しかし「選挙は大切」と知識としては知っていても、私には自分が投票することに意味があるとは感じられない。なぜなら私の一票が政治を動かすとは思えないからだ。例えば私の地元である静岡一区の有権者数は約39万人いる(2017年10月時点)。投票率が50%としても約20万票が投じられるなかで、自分の一票が選挙結果を左右する確率などほぼゼロに等しい。また選出された議員が政治に影響を与えるとも限らない。こうした現状があるため私は投票に意義を実感としては感じられない。投票に行かなかった理由を問われ「選挙に行っても仕方ない」と答える若者も、同じような思いを抱えているのではないかと思う。もちろん選挙は一億の民意の集約装置であるため、私の意見が強い影響を与えてしまっては逆に問題である。では選挙以外の政治参加の方法を考えると、あまり思いつかない。そこで、選挙以外の、特に若者を対象とした政治参加の方法を考えたいと思った。

また「若者の」政治参加を考えようと思ったのは、今若者の政治参加が政治的に注目される課題であると考えたためでもある。

さんざん言われているように、若者の投票率が非常に低い。これにより、未来を担う世代であり様々な政策の当事者である若者の声が政治に反映されないことが危惧されている。また、選挙権年齢の引き下げを受け主権者教育の実施が課題となり、総務省をはじめとする様々な組織・団体による事業や、様々な分野の有識者による研究が行われている。

しかし私は一人の若者として、主権者教育の効果は完全ではない、簡単に言えば主権者教育は若者の心に響いていない、と感じる。若者の視点から主権者教育を補完する政策を考えることは、社会的にも意義のあることと考える。

ただ投票率や主権者意識が低いのは若者だけではない。そのことを理解したうえであえて政策の対象を「若者」という一つの世代に絞ったのは、全世代に画一的に政治参加を促すことは難しく実効性に欠けると考えたからである。対象を若者にしたのは、第一には先述したように、若者の政治参加は他の世代よりも大切であると考えるからである。第二に、政治に参加するようになった若者は、その後年を重ねても政治に参加すると考えられるので、長期的には全世代の政治参加が達成できると期待できるからである。第三に、私が若者であるので、若者世代のニーズをある程度実感として感じることが期待でき、現在行われている大人による政策・事業とは異なる視点で政策提言ができるのではないかと期待したためである。

若者の政治参加を考えるにあたり、まず若者の政治参加に関して今何が問題になっているのかを明らかにする。そして何が若者の政治参加を阻害しているのかを明らかにし、その対策を考える。

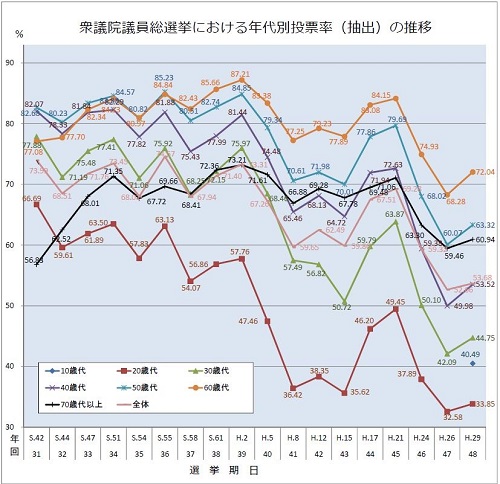

若者の政治参加に関する問題として、「若者の投票率が低い」ことがよく言われる。2017年の衆議院総選挙では18・19歳の投票率は40.49%、20代の投票率が33.85%であった。

選挙を所管する総務省は「若い有権者の投票率が低いのは、他の世代に比べて、政治的関心、投票義務感、政治的有効性感覚が低いからであると考えられ、これまでの各種意識調査がそのことを物語っている」(総務省、2011、p.2)、と若者の投票率の低さの原因を①政治的関心、②投票義務感、③政治的有効性感覚に見ている。現在行われている主権者教育にもこの見解が反映されていると考えられる。

しかし総務省の見解と現行の主権者教育には疑問が残る。

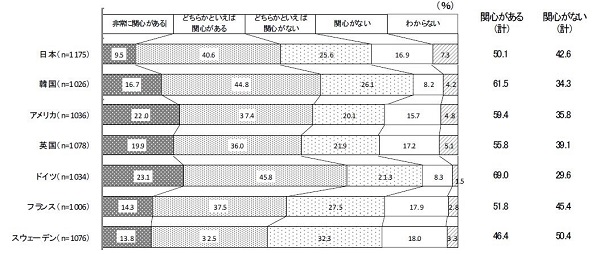

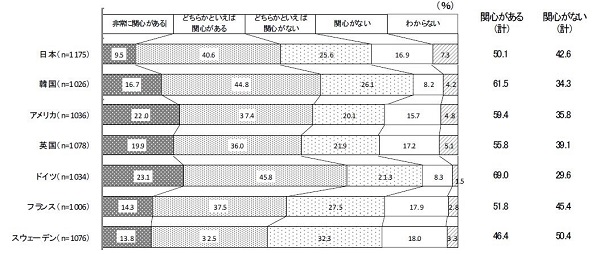

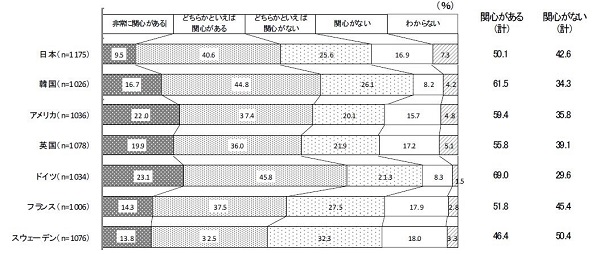

まず「若者の政治的関心が低い」とは必ずしも言い切れない。内閣府の「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」(2013)を見てみると、自国の政治に対して「非常に関心がある」もしくは「どちらかといえば関心がある」と答えた割合を合計すると50.1%となり、「どちらかといえば関心がない」「関心が無い」の合計35.8%を上回る。また他国と比較しても極端に関心が低い訳ではなく、スウェーデンに至っては日本よりも低い。当然国によって「政治に関心がある」と考える基準が異なるため単純に比較することはできないが、「日本の若者は政治的関心がない」とは言い切れないだろう。

では政治的関心以外に何が問題なのだろうか。総務省の見解では②投票義務感と③政治的有効性感覚である。

私は政治的有効性感覚が若者に不足していることこそが最大の問題であると考えている。

政治的有効性感覚とは、金兌希(2014)によると「市民自身が政治的事柄を理解でき、かつ自らの行動が政治的指導者と政策に影響を与えることができるという個人の信念」である。政治への理解も、自分の影響力の実感も、私を含めた今の若者には足りていないと感じる。

前者(若者の政治的事柄への理解)に関する問題として、公民等の授業で習う事柄が現実の政治とかけ離れていることや、若者が新聞を読まない上にTVの報道が大衆化し政治や社会の問題に対する詳細な知識を提供できなくなっていることなどが言われている。

しかし学校教育に関しては、政治的中立性を求められているため、現実の政治を教員が語りにくくなっている問題が指摘されている。そのため政治的事柄の理解を教育に任せるためには、教育指導要領等の改定や指導能力のある教員の育成が必要になる。しかし教員の過労が問題になっている現実を考えると、教育にこれ以上のものを期待するのは現時点では難しいと考えられる。

また若者の新聞離れは否定しようがないが、代わりに若者はSNSで情報を得ている。その意味では(フェイクニュースなどの問題はあるが)若者は大人よりも情報収集能力があるとさえいえる。そのことを考えると、若者の政治的事柄への理解を促進するには、情報の与え方を工夫するのではなく、若者が主体的かつ積極的に政治的事柄に関する知識や情報を集めるように誘導することーーつまり政治に関心を持たせることが必要である。要は政治的関心の向上が政治的事柄の理解につながるはずだ。

このことに関しては、熊本大学の内田ゼミが政策提言をしているので参考にする。(第五章)

最大の問題は、後者(自分の行動が政治に影響を与え得るという感覚)であると考える。第一章で述べたように、私も政治に対する自らの影響力を実感できていないからである。

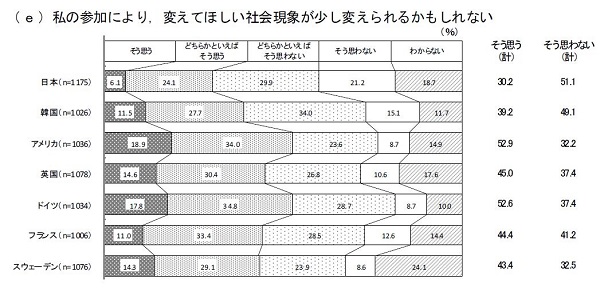

先ほどの内閣府の調査(2013)には「私の参加により、変えてほしい社会現象が少し変わるかもしれない」という質問がある。日本と欧米諸国では、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた割合が10%以上も違う。同じ東アジアの韓国とも9%の開きがあり、この低さは日本に特徴的なものと言えそうだ。

また投票義務感に関しては、投票義務感の創出は若者の政治参加にとって緊急の課題ではないと私は考える。なぜなら、選挙の意義や民主主義の大切さなどを説く既存の主権者が投票義務感の向上のために既に行われているためである。また年齢が上がると社会的な柵や「大人としての態度」として投票義務感を感じるようになるという議論もある。そのため優先度が低いと考えた。また義務感からの投票よりも主体的な政治参加を目指すべきだと私は考えるためだ(もちろん義務的な投票であっても投票率が上がればシルバーデモクラシーを抑制できるため、若者と日本の将来にとって利益にはなる。投票義務感やその創出を目的とする政策の意義を否定するつもりはない)。

前項をまとめると、総務省が若者の政治参加の阻害要因としてあげた①政治的関心、②投票義務感、③政治的有効性感覚の低さのうち、私は政治的有効性感覚こそ若者の政治参加の促進に必要であると考える。そして政治的有効性感覚が低い原因は、第一に若者が身近な社会にすら影響力を与えられる実感を持てていないこと、第二に政治的事柄の理解が不十分であること(但しそれは若者の情報収集力の問題ではなく政治的関心の問題)である。よって、若者の政治参加を促進するためには、この二つの問題を解決する必要がある。

第二章では、総務省の見解をふまえ若者の政治参加に何が必要なのかを考えた。第三章ではこれをふまえ、本研究の目的を定義する。

第二章で少し述べたように、日本において若者は社会から隔離されている。もちろん高水準の教育や医療などにより若者や子供は、世界から見てもほぼ最高の水準で保護されている。しかし、日本において若者は「保護すべき対象」であり、若者を社会の資源と考え積極的な社会参画を促すイギリスをはじめとするヨーロッパ諸国の若者政策とは大きく異なる。

「『勉強だけしていればいいの』『子どもはだまってなさい』そんなふうに言われて、納得のいかない思いをしたことはありませんか。『公園で花火がしたい』『中高生が自由に使える居場所が欲しい』『あの校則、変じゃない?』『学校に限らず、どこで何を学ぶかは自分で決めたい』−−日本ではおとなが当たり前のように決めること(そしてたいてい『無理』と言われそうなこと)ですが、世界には子どもが意見を言っておとなと一緒に決めることのできる国があります。(略)」(NPO法人わかもののまち、2018)これは『わかもののまちのつくり方。』(2018)に掲載された、日本版ローカル・ユースカウンシル検討会議委員の安部芳絵(工学院大学准教授)の言葉の一部である。前半部分のように、日本では子供や若者が(自分が当事者である事項に対してさえも)意見を言えない(聞いてもらえない)ことが多い。

加えて、少子化により若者の人口が減ったことでさらに若者の声は届きにくくなっている。宮本みち子(放送大学名誉教授)は、「若者の立場を主張し政治にも反映させていた青年団や学生自治会や労働組合が衰退してしまいました(中略)子どもや若い人の、現在から未来までの利益を守る母体がどこにも見当たりません」(わかもののまち、2018)と述べている。ただでさえ若者の意見が聞いてもらえないことが多い日本社会から、若者の意見を聞く装置が消えてしまっている。こうした状況下では、若者が政治や社会に影響を与える経験が積めないまま育ち、大人になり、選挙権が与えられる。宮本は「若者は社会の進歩をあきらめ、発言し行動しなくなっている」(わかもののまち、2018)と言うが、この原因は子供時代に意見を聞いてもらえなかった若者が「声を上げても無駄」と感じていることであると考えられる。

また吉村功太郎(2018.6)は、主権者教育に社会参加の視点を取り込むことを主張し以下のように述べている。少し長いが引用する。

「主権者教育にとって、社会参加体験はなぜ大切なのだろうか。ある調査では、日本の若者は政治に対する高い知識と分析能力を持ち、理想的な政治・社会のしくみや態度についても理解しているが、現実社会における政治的な課題や組織に将来積極的に関わっていこうとする姿勢が弱いという結果が出でいる。これは、政治に関する知識や技能が高ければ政治や社会に参画しようとする傾向も高くなるという、欧米諸国の若者と大きく異なるものである。/政治や社会に主権者として参画することの重要性が、経験に裏付けられた実感の持てる意識としてではなく、単に政治に関する正しい情報として身についているだけだとしたら、政治や社会に参画しようとする行動に結びつきにくいことは十分考えられる」(吉村、2018)要は、日本の若者は公民の授業で教わることは、各国の政治エリートの若者と同じくらい覚えているが、実際に政治や社会に参画した経験や実感がないので行動しようとしない、ということだ。日本の<大人が考えた>教育をうけた若者は、政治・社会の知識は高水準で身につくが、反面大人が期待するほどその知識を活かして参画をしない。その背景には、大人が熟慮の上で作った教育等のシステムの陰で、自らの意見を踏み潰された子供や若者のある種の諦念があるのではないか。

では、若者が社会を変えられるようにするにはどのような取り組みをすればいいのだろうか。ここでは若者政策の先進国の事例から方策を探る。

スウェーデンは若者政策の先進国としてしばしば挙げられる。スウェーデンの投票率(2014年総選挙)は85%を超え、30歳未満の若者の投票率も八割を超えている。もちろん政治制度(スウェーデンは一院制で解散がほとんどないので選挙が少ない)や人口などの社会条件が日本とは大きく異なるので、単純に比較はできないが、スウェーデンの政治意識は日本よりも高いと考えられる。

但し、第二章で用いた各国の若者の政治的関心に関する調査を見ると、政治に関心があるスウェーデンの若者は46.4%と、日本の50.1%よりも低い。「政治に関心がある」の基準がスウェーデンと日本では異なるという可能性はあるが、スウェーデンでは<政治に関心が無くても投票に行く>若者が多いのである。

その背景にあるのは「両国における主権者意識の違い」であり、言い換えると「政治に対する当事者意識(の違い)」であると鈴木賢志(2018)は説明する(p.152、カッコ内は筆者の補足)。そしてその主権者意識の差を生み出すのは教育であるとしている。例えば、スウェーデンの教育は自主性や民主主義を非常に重視し、「生徒が評価する」ことや「ルールはみんなで作る」ことができる(pp.154-159)。また、スウェーデンの生徒たちは自分たちに「聞いてもらう権利」があることを教科書でしっかり伝えられる。

「このように、スウェーデンでは、生徒たちが学校に『聞いてもらう権利』があること、授業や学校における様々な決まりについて影響を与えることができること、また全てのの生徒が意見を表明する権利を持っていることを、教科書でしっかりと伝えているのです」(p.166)その一例が、「給食会議」である。スウェーデンでは生徒が給食について話し合う会(給食会議)があり、そこでの話し合いや好きなメニューの投票の結果が給食に反映される。一方日本の給食は、おそらくスウェーデンの給食よりも栄養や味の面では多くの工夫や配慮がされているが、多くの場合生徒は出されたものを黙って食べるだけである。小さなことであるが、こうした制度があれば幼少期から自分が社会の当事者であるという意識が形成されるのではないか。

また、スウェーデンにおいて主権者意識を高めているのは教育だけではない。スウェーデンでは国家戦略として、若者がコミュニティの発展に影響を持てることを重視している。そのため、学校だけでなく社会団体や政党など、公的・非公的問わず多くの参画の場が用意されている。

その代表格がユースカウンシルである。両角達平によるとユースカウンシルとは、「若者の地域における社会への影響力を高める活動」を行う組織で、「活動を学校ではなく住んでいる『地域』を基本とし、政党にとらわれず、若者が自分たちの方法でやりたいことを形にすることを基本とする」ものである(わかもののまち、2018)。

ユースカウンシルの利点は、学校や政党といった「公式の場(Formal)」ではない「余暇の場(Non-formal)」にあることである。そのため教育のように政治的中立を求められることもなく、かといって特定の政治集団に属す必要もない。この自由さが若者にとっての魅力になると考えられる。

スウェーデンの事例、特にユースカウンシルは日本の若者政策にとって非常に参考になると考えられる。

前項では、若者の政治参加の先進国であるスウェーデンの事例を挙げたが、この項では日本における若者が自ら社会を変える体験の事例を挙げたい。

残念ながら日本は若者の参画に関しては後進国と言わざるを得ない。しかしながら、近年では、行政やNPO法人などによる事業が行われている。

その一例が高知県高知市の「こうちこどもファンド」である。高知市はこの制度をこう説明している。

「未来の高知市を担う子どもたちの『自分たちのまちを良くしたい』という想いを実現するために、「高知市子どもまちづくり基金」を積み立て、その基金を原資として子どもたちの自発的な活動を支援する制度です。当制度は、子どもたちの提案を助成対象とするだけでなく、審査する側にも子どもたちが参加する、全国の自治体に先駆けた取り組みとなっています。」(高知市、2018)

また、日本でもユースカウンシルを設立しようという動きがある。NPO法人「わかもののまち」がユースカウンシルの設立・運営支援を行っている。ユースカウンシルは若者の参画という点で非常に優れた制度であるが、それを日本に輸入してそのまま上手くいくとは限らない。そのことをふまえ、スウェーデンとの文化・歴史的文脈の差異を意識しながら、「わかもののまち」の活動を引き続き調査したい。

本章では、日本の若者の政治参加の促進には、若者の「社会に影響を与えられるという実感」の向上が必要であるという問題意識のもと、その向上に寄与できる政策を国内外の事例から探った。様々な事例を発見したという成果はあったが、各事例の長所短所や目的など掘り下げられていない部分も多いので、これから引き続き調査の上、政策提言に役立てていきたい。

次章では、もう一つの問題である「若者が政治に関心を持ちやすくする」ための方策を探る。

二章で述べたように、若者は必ずしも「政治的無関心」とは言い切れない。

しかしながら、一般的に「若者は政治に関心が無い」といわれている。「大人が若者をなめている」と言ってしまえば簡単だが、少しここでそういわれる理由を考えてみたい。

その理由は①政治的事柄に対する無知、と②政治的関心を表現しにくい若者文化の二つであると私は考える。

①は二章でも述べた。これは「子ども・若者を政治から隔離してきた」「政治的な匂いのするものは抑え込んできた歴史がある」教育現場に大きな責任がある(広田、2011)。公民教育は見直される余地が大いにあるが、先述した理由で、本研究では学校現場での主権者教育には深くは触れない。しかし、学校が教えてくれないとしても、政治的事柄に対する知識を学ぶ場が他にあれば問題ないといえる。その点で熊本大学内田ゼミの政策提言が参考になったので紹介する。

熊本大学内田ゼミ(2016)の政策提言は、簡単にまとめると、選挙の前に政治問題や政治家についてまとめた本(「かたる。」)とテレビ番組(「かたるTV」)を作り、有権者(ここでは熊本の有権者)に政治的知識を与えるというものである。読みやすい本と気軽にみられるテレビ番組により主に若者の政治的関心を高めることを狙っている。さらに、これらの事業によって若年投票率を向上させ、若者の政治に対する影響力を高めることで若者の流出を防ごうとしている。

若者に対する政治的知識と政治的関心の提供・向上を学校以外の主体(ここでは熊本県、熊本県のテレビ局、選挙管理委員会などを想定)が行うことができれば、主権者教育を補完することができ、若者の政治意識の向上につながる。

しかし、テレビにせよ行政にせよ、学校教育と同じく政治的中立性が求められている。そのため、政治を積極的に取り上げることに及び腰になる懸念はある。

また、今の若者文化として「政治的関心があってもそれを表に出せない」という問題がある。原田曜平(2016)は、「あまりに大きなテーマを議論すると、周りの友達から『イタい』とか『意識高い系』とかいう言葉で揶揄されてしまう傾向が強くなってしまっている」(p.222)と述べている。この傾向は私も若者の一人として感じるものである。そのため、先述の調査で「関心がある」と答えた約50%の若者も政治参加に消極的になっていると考えられる。

また、そのような若者文化を象徴する例としてSEALDsに対する反応がある。2015年ごろにSEALDsという団体が国会議事堂前などでデモを行った。彼らはメディアから「声を上げる若者」として紹介されたが、当の若者世代の反応は冷ややかであった。このことからも、若者は国家・国際レベルのいわゆる「政治参加」には消極的であるとわかる。

しかしだからといって今の若者が劣っているわけではない。原田(2016)によれば低成長時代に生きる今の若者は、政治の季節と言われた60年代の若者とは異なり、国を発展させようなどという気概はないが、その分「優しく」身近な人や地域(市町村レベルではなく学校の校区などの小さな地域)への関心や共感性が高いそうだ。そのため、自分や身近な人や地域に利害がある小さな領域での政治参加なら、若者は上の世代よりもむしろ関心を持つ。そしてデモのような暴力的に見える政治参加は、対立を好まない「優しい」若者は嫌うと原田(2016)は言う。

また、これは若者に限ったことではないが、日本人の政治離れは政治家や官僚の不祥事などによる政治への不信感の蓄積に原因がある。このことも考え、従来の「政治」「政治参加」とは違うという印象を与えなければならない。

これを踏まえ、「意識高い」従来の政治参加ではなく、身近で穏健な政治参加を考えたい。

では若者から忌避されない身近で穏健な政治参加の事例を探る。

「若者と政治」というテーマでよく事例として挙げられるのが「少年議会」(若者議会、青年議会など)である。特に山形県遊佐町の少年議会が有名である。「少年議会」「子ども議会」というと「大人の用意した台本を子供に読ませているだけ」「形式的な若者参加で行政がお茶をにごしている」という批判もある。しかし遊佐町の少年議会は実際の予算を使って若者が政策実現を行うため、批判されるような形式的な参加ではない。実績としては、学生が通学に使う駅の利便性を上げるため、ベンチの増設やダイヤの改正を行っている。これにより若者に自信と責任感が生まれ、また地域への関心も向上したとされている。一方で、少年議会には課題もある。一つは、公的で厳密な制度は、参加する人間と参加しない人間との分断を生む懸念があるということだ。少年議員や少年町長になるような若者は(それこそ意識高い系なので)特に制度設計が無くても政治や社会に参画していくと推測される。もちろん若者とは言え町の税金を使う以上は厳密な制度が必要だが、一方でより多くの若者が気軽に参加できるハードルの低い方法が必要である。

若者文化といえば、インターネット(ネット)がその代表であろう。ではネットメディアを使った政治参加は若者の政治参加を促進できるだろうか?

結論から言うとネットメディアの政治への活用は課題が多いと考える。2012年にニコニコ動画主催の党首討論会が行われたのだが、金平(2012)の記事にその様子が描かれている。ネットで配信された討論会の映像を視聴した金平は「ニコ動の売りでもある『コメント』を我慢しながら見続けていたが、ほとんど『便所の落書き』状態でコメントに値しない、というのが正直な印象だった」と語っている。ニコニコ動画は、動画に視聴者がコメントをして、そのコメントが動画上に映し出されるという特徴がある。彼によると、そのコメントが、政治家への罵倒など低劣・醜悪であり、不快であったそうだ。

また同様の現象が、ツイッターなどのSNSでも起きている。例えばTwitterで#kokkaiと検索すると国会の議論に関する投稿がみられるのだが、そこではアジア諸国への差別的言動や、安倍政権への根拠のない批判(あるいは暴言)が非常に多くを占めてしまっている。このような投稿をする人々を揶揄して、俗にネットスラングで「ネトウヨ(=ネット右翼)」「パヨク(=左翼の意)」と呼ぶ。彼らはSNSが広まる前から掲示板等で見られたが、SNSの広まりとともに一般の人からも見えるようになり、いまでは「ネットで政治的発言をする」=「ネトウヨ・パヨク」というイメージが形成されているように感じる。

このようなネット空間の荒れやすさが、ネットメディアを用いた政治参加の壁となっている。「荒れるネット」の問題は以前から議論されていた問題であるため、その原因や解決策はもう少し調べる価値があるが、ネット空間の現状を考えると、ネットを政治参加に用いるのは少し課題が多いだろう。

私見だが、若者にとってもネットやニコニコ動画は「政治的でない」「フォーマルでない」という印象があるのではないか(原田(2016)の調査では若者は確かにスマホを駆使するが、一方で政治に関するニュースはTVから得るそうだ)。ニコニコ動画で流れる「政治」はあくまで娯楽・ネタ(好き勝手なコメントを投稿することを含めて)であり、政治参加の方法として受け止められていないのではないか。若者が政治参加の場としてとらえられる方法を用意すること、或いは政治参加の場であることを伝えることが必要である。

ただし、上の例はネットを用いた事例の一部でしかない。当然SNSは呼びかけや広報、意見の公募などには効果的である。矛盾するようだが、ネットは若者文化の主要な部分となっているので、活用できる場面では活用するべきである。

若者の政治参加を促進するためには、「若者が社会に影響を与えられるという実感を持つことができる」ことと、「若者が政治に関心を持ちやすくなる」ことが必要である。前者の達成のために、ユースカウンシルなどによって若者に社会を変える成功体験を与えることが必要である。後者の達成のために、主権者教育に加えメディアやSNS等を用いた政治知識の獲得と、若者文化に適応した身近かつ適度にフォーマルな政治参加の場や方法が必要である。

今後の方針として、まず4章5章で紹介した事例について掘り下げ、各事例の長所を取り上げ、短所を補完できる方法を考える。また、日本の事例はほとんどが海外の事例を参考にしているので、ユースカウンシルやその他の海外の若者参画の先行事例とその評価を調べる(但し各国の制度はその背景に歴史的・文化的文脈があるので、その制度を日本に輸入できるかどうかは慎重に検討するべきである)。海外の事例を調べるにあたり、各国の政治的関心と投票率を調査し、日本のように関心は低くないのに投票率が低い国があれば、その国の国民がどのようにして政治参加しているのか調べ参考にしたい。

また若者を対象とするにあたり、(若者の持つ政治的関心に加え)若者が政治に参加する動機を、若者の文化・価値観の検討により発見し政策に入れ込みたい(例えば、スウェーデンでは高い税率が高い政治意識を支えている。この例は若者に限ったものではないが、自身の若者という属性を生かして、若者特有の動機付けを発見したい)。更に、18歳選挙の際に各政党が若者対策として打ち出した施策を調べ参考にしたい。

また、社会を変えるには、参加だけではなくその社会問題に関する調査・研究のステージが必要である。そのため実際に若者が政治参画をするときに社会問題をどのように発見し調査し提起していくのか、事例を参考にしながら考えていきたい。

また既存のこどもが「お飾りの参加」を求められる、いわゆる「子供議会」にならないようにロジャーハートの議論を参考にし、若者が主体的に参加できる方法を考えていきたい。一方で行政など大人の主体が政策として若者参画を進めること自体が若者の主体性を損ねるという意見もある。政策提言にあたり若者と行政の適切な距離感に注意したい。

Last Update:2019/1/30

© 2018 Ryotaro SUZUKI. All rights reserved.