「やる気に満ち満ちたキャリアを」(出所:いらすとや2019/01/30)

現在は、大学進学率は50%を超え、選ばなければ大学には入ることのできる時代、「大学全入時代」といわれる。その中で、なぜ我々は大学に通うのか。就活で有利になるために大卒という称号を得るためなのか。2016年のベネッセ教育総合研究所の調査によると、大学選択で重視した点として、「入試難易度が自分に合っていること」が2番目、「入試方式が自分に合っていること」が3番目に入っている。これは、大学に入れさえすればよい、また、合格すればよい、という発想がもとにあるのではないか。大学入学が目的になっているのだ。これについて、私は問題だと感じている。この考え方の結果、大学に入ってしまったら燃え尽き症候群のようなことが起こるのだ。この調査の6番目に来るのが、「就職状況がよいこと」と挙げられている。その割には95%近くの学生が3年生にならないと就活に向けた準備をしていない。

このように、大学進学について意義や目的が曖昧なまま進学することに、問題意識を持っている。

どの教育機関を最終卒業にしたにせよ、みなその教育機関の直後に社会に入る。したがって教育は社会との関連が不可避である。しかし現在、こと大学受験で合格することが目的になる傾向のある高校教育の現場では、その視点が欠けていると言わざるを得ない。

現在、大卒者の3割、高卒者の5割が3年以内に初めての就職先を離職している。長く務めることの価値が高いとされていた時代は終わりつつあるが、離職理由をみると必ずしもポジティブな転職でないことがわかる。「2018年度版子供・若者白書」(内閣府)で、初職の離職理由は、「仕事が自分に合わなかった」が43.4%でトップとなっている。自分と社会を知ることでこのようなミスマッチは解消できるのではないか。

先述の、ベネッセ教育総合研究所の調査、「第3回 大学生の学習・生活実態調査」によると、以下のことが分かっている。

2008年から2016年の8年間で、学習方法を 「自分で工夫」するよりも 「大学の指導」を受けたいと考える学生が11.4ポイント、学生生活について 「学生の自主性に任せる」よりも「教員の指導・支援」を受けたいと考える学生が22.9ポイント増加しており、大学に指導を求める声が大きくなっている。また、「単位取得が難しくても興味のある授業」よりも「あまり興味がなくても楽に単位を取得できる授業」をよいと考える学生が12.5ポイント増加している。(ベネッセ教育総合研究所「第3回 大学生の学習・生活実態調査」)この問題は、最初に触れた大学進学の意義とも絡んでいると思う。上記のデータのように、主体性や独自性よりも、楽さや、他人からの支援や指導を求めたいと考える学生が増加している。社会に出るうえで自分で考える力や、自分がどうしたいのか、ということは重視される。それらがその人自身のキャリアの生成につながる。

なぜキャリア教育に絞ったのか、そしてなぜ高等学校教育に絞ったのかをここでは説明する。

キャリア教育は、これまで、上記のような問題に対しての解決策として取られたものである。ただし、上記のような結果に終わっている以上、結果が出ているとは言えない。ということは、既存のキャリア教育では解決できないということだ。また、私個人としては、全ての学びは広義のキャリア教育であると考えている。というのも、キャリア=人生に役に立たないものなどないといえるからだ。ただ、その意識を涵養させるものをも、ここではキャリア教育だと捉えてみたい。というのも、その意識が芽生えれば学びに主体性が生まれると感じているからだ。したがって、上記の問題を解決するのに適当なのが、これまでのキャリア教育を改革したものになると考えている。

次に高等学校に絞った理由について述べる。現在ほとんどの生徒が高等学校に通う。従って、社会とのつながりを鑑みたときに、中学校ではいささか早いのだ。また、多感な、自己についての意識が不確立な時期には、適していないと感じている。また、大学進学にあたっての問題点から出発しているということもあり、高等学校が適当だと考える。

次の節以降から、具体的な概要に入る。

キャリア教育とは何だろうか。それを考えるためにまずはキャリアについて考えたいと思う。中央教育審議会の「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について(答申)」では、キャリアは以下のように定義されている。

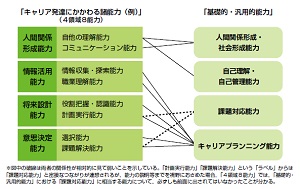

「人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割との関係を見出していく連なりや積み重ね」であるという。しばしば想定されがちな、どのような仕事に就くかや、職種を考えること、あるいは職場体験実習のようなものの範疇にはとどまらないのだ。まずはこの前提をもとに、これからの議論を進めていきたい。私はこの定義におおむね賛成している。仕事のみがキャリアだとは思わない。という点で一致しているからだ。これらの意識を育て、育んでいくのが、キャリア教育だ。また、上記答申では、キャリア教育で養うべき能力を4つに分類している。

以後、このように、1−0.でいうところの「狭義のキャリア教育」に焦点を当てて検討していく。

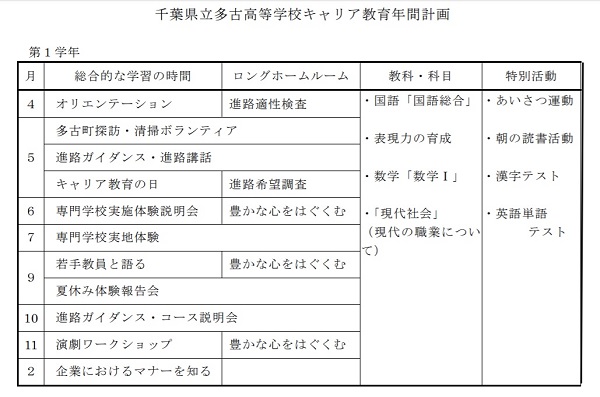

文科省は、上記の答申を受け、キャリア教育とはどのように進めるべきか、ということを「キャリア教育の手引き」という形で発行している。それを受けて、各都道府県、あるいは市区町村の教育委員会が、それぞれ独自の特色を持ったキャリア教育プログラムを作成する。それに応じて、各学校が具体的な年間行事計画や、授業のカリキュラムに落とし込んでいく。例として挙げるのは、千葉県立多古高等学校だ。以下が1年生の想定となる。

ここで気になるのは、上記のキャリアの定義を完全に覆い切れていないということだ。どうしても、授業的な形で行うキャリア教育には限度がある。

次に、特徴的なキャリア教育について説明していく。文科省や、福岡県の研究指定をこれまで受けている福岡県立城南高等学校の例を見る。

ドリカムプランとは、生徒主体の進路学習のことである。「ドリカムブック」(進路自分から動く)を活用した「総合的な学習の時間(ドリカムプラン)」が運用されていた。 具体的には、社会人講演会や地域探究講座、高大ジョイントセミナー等を行った。活動そのものとしては特筆すべき点はないように思われるかもしれない。ただ、城南高校のキャリア教育は、内的な動機付けを強く意識したものとなっている。この点が特徴だ。

具体的には、まず全ての教育はキャリア教育になるという発想をもとに、それらへの自発的な取り組みが主体的な学び、ひいては進路学習につながると考えた。そのため、人を外部から呼ぶにしろ、どの講師の話を聞きたいのか、といったことを自分で考えさせる。

その中で、自分は将来どうありたいのか、ということを考えられる。その結果、それがそのまま進路学習につながっていき、より多くの生徒が自発的に進路選択を行い、その目標を達成することができるようになったという。

とは言え、このプランを全員実施に変更した結果、やらされている感が高まり、成果も減退したという。そこで新たに導入されたのが、CSSというプログラムだ。Career education through Communication and Science in global society の頭文字をとったものだ。

これは城南高校が、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)に認定されたことをきっかけに誕生したものだ。国際社会におけるコミュニケーション能力と科学的な態度を育てるキャリア教育である。キャリア教育で、コミュニケーション(英語や国語など)とサイエンス(理数系)全体を覆うものだ。

今は、このCSSの効果について検討されている段階である。このように、特徴あるキャリア教育は、上記答申のパッケージ・考え方を踏襲・要素の抽出を行い、それを具体的にするための施策を打っていると考えることができる。

今後は、まず上記の城南高校の例がなぜ全国に広まっていないのか、そして他の一般的なキャリア教育のなされている高校との違いはどこにあるのかを調査していく。

このような現状の認識を終えたら、次は、理想状態の定義を行う。どのような状態になったら、冒頭で触れた問題は解決することができるようになるのかを、キャリア教育の発展している海外の事例などを踏まえて行っていく。この理想状態にとって必要なもの(=政策)は、具体的にどのようなものになるのか、をその後検討していく予定だ。

Last Update:2019/1/30

© 2018 Keita TSUKAHARA. All rights reserved.