食品ロス問題

‐貧困問題解決へのアプローチ‐

上沼ゼミⅠ

社学2年 内田麻実

写真:食品ロス 出所:Farm to Freezer(2019.01.30)

はじめにー研究動機ー

もともと貧困問題に関心があったこと、アルバイト先の飲食店で日々大量の食品廃棄を目にしていたことが相俟って、食品ロス削減政策により環境問題だけでなく貧困問題にアプローチできないだろうかと考えた。また、井出留美著『賞味期限のウソ』を読み、食べられずに命を落とす人が多くいる一方、日本ではまだ食べられる食品を大量に廃棄する「食品ロスが当たり前の光景となっており、まさに飽食の時代である今こそこの問題に取り組むべきだとの思いがより強くなった。

章立て

- 食品ロスとは…

- 業界における問題

- 食品産業界における対策

- 先行事例

- SDGsについて

- 今後の研究方針

1章.食品ロスとは…

食品廃棄物のうち、本来食べられるにもかかわらず、捨てられてしまう部分を指す。

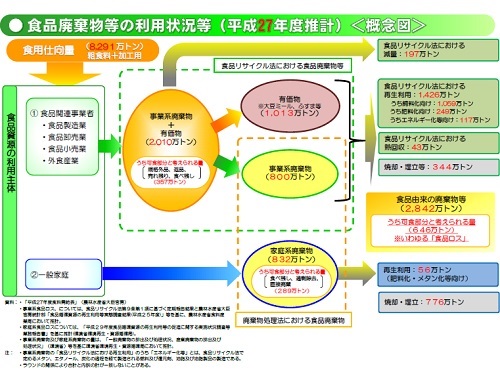

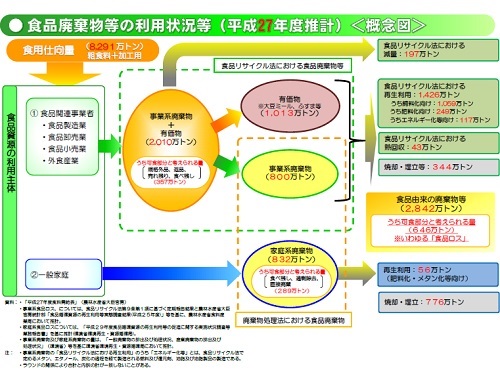

食品事業者から2010万トン、家庭からは832万トン排出されており、すべての食品廃棄物の年間の合計は2842万トンと推計されている。このうち約2割に値する646万トンを占めるのが可食部と考えられる“食品ロス”である。

内訳をみると、家庭から289万トン、事業者由来が357万トンとなっており、半数ずつの割合である。また、646万トンは換言すると、一人当たり毎日お茶碗一杯分のご飯を捨てているという計算にもなり、また、世界の食糧支援量359万トン(2016年国連WFO)の約2倍であるともいえる。

図1:農林水産省 食品ロスの現状(平成27年)

2章.業界における問題

1.3分の1ルール

賞味期間を3等分し、初めの3分の1までを納品期限、次の3分の2までを販売期限として定めるという食品メーカー等におけるルール。賞味期限は実際の日持ち日数に1より小さい「安全係数」をかけて設定されている。この安全係数は0.8であることが多く、つまり、賞味期限とは本来おいしく食べられる期間の2割を除いた期間なのである。企業によっては実際の日持ち日数の3分の1〜3分の2に設定するところもあるそうだ。なぜ賞味期限を短く設定するのか、その理由は“安全係数”という名前からもわかるように、メーカーの、少しでもリスクを低減したいという願いにあると考えられる。一度メーカーの手を離れると、流通、販売、消費者のそれぞれの段階でどのように保存されているのか知ることはできない。つまり、製造する際に想定していた最も適切な方法で食品が保存されるとは限らないため、メーカーは賞味期限を過剰に短く設定するのだろう。よく、「賞味期限は数日過ぎただけなら食べられる」といわれる背景にはこのルールが存在しているのである。

2.日付後退品問題

小売店は、前日に納品した物の賞味期限より一日でも古い物については納品拒否をする。つまり、賞味期限が何年も先のものであっても、一日単位で切り捨て、廃棄に回してしまうため、普通に食べられるどころか、賞味期限が何年も持つものであっても廃棄とされてしまう要因となっている。この問題に対しては、食品表示法という法律が存在する。これは、製造日〜賞味期限の期間が3か月を超える場合、賞味期限を年月日ではなく年月のみで表す、というものだ。これにより、日付後退品問題における不当な納品拒否を防ぐことができる。しかしながら、年月日表示の方が年月表示よりも記録が細かいため、異物混入などの問題が発生した際に回収しやすい、という理由から、食品表示法に従わずに年月日表示をしている企業が多いのが現状だ。

3.欠品ペナルティ

発注数分製品が納品されなかった場合、小売店はメーカーに対して罰金を課しペナルティを与える。そのため、メーカーは必要以上に製品を大量生産し、小売店は必要以上の在庫を確保しようとする傾向にある。

3章.食品産業界における対策

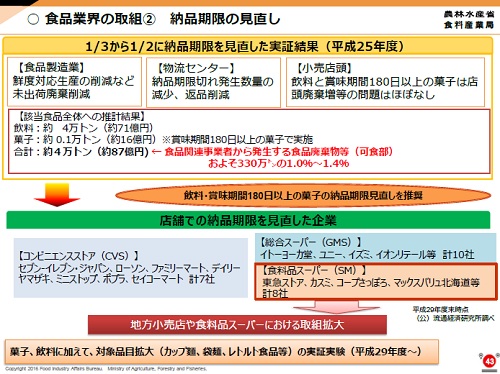

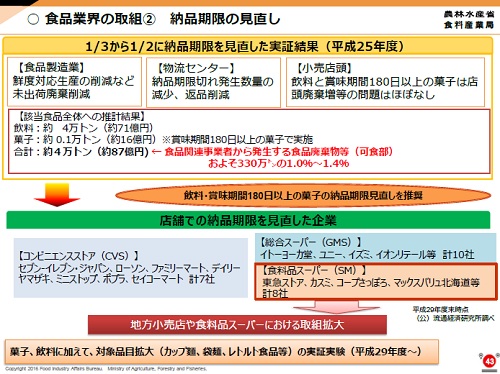

1.3分の1ルールにおける納品期限の見直し

賞味期限の3分の1として設定されている納品期限を2分の1に設定し直すという対策。しかし、賞味期限の3分の1から2分の1はどれだけ伸びたのかというと、全体の6分の1にしか過ぎない。そのうえ、販売期限には触れておらず、また、この対策を実施した企業は25社に留まっている。大企業を巻き込みながら普及させていかないことには効果を見るのは難しいだろう

図2:平成30年農林水産省 食品ロス削減に向けて

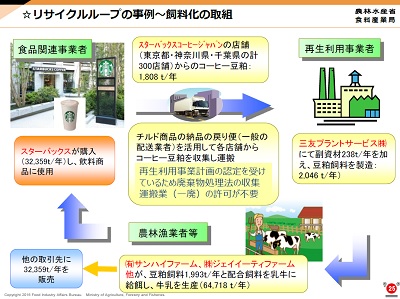

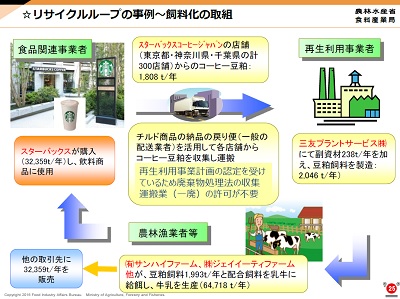

2.食品リサイクルループ

小売業や、外食産業で食品循環資源を回収することは困難だ。しかし、食品関連業者、リサイクル業者、農業者の三者が連携することでリサイクルループが実現されている。まず、小売、外食産業によって排出された廃棄物をリサイクル業者が回収する。そこで再生利用して作られた飼料や肥料は農業者の手に渡り、生産された農産物を巡り巡って小売、外食産業で扱うという一連の動きだ。下の図はスターバックスコーヒージャパンの関東の店舗における一例である。とても効率的に思えるが、しかし、平成30年4月1日の時点で認定件数は50件にしか満たない。とはいえ、スターバックスのような大手も取りいれているため、今後どの程度普及していくのか観察したい。

図3:食品リサイクルループ 農林水産省

4章.先行事例

1.フードバンク

食品ロスを事業者や個人(家庭)の手から引き取り、福祉施設や生活困窮者など、食料に困っている人のもとへ無償で届ける活動、団体とその活動のこと。要するに、メーカーや小売り店がフードバンクの所有する倉庫に食料を預け、フードバンクを介して食品が個人の手に渡るというシステムだ。方法はさまざまであり、企業がコストを負担する場合も、逆にフードバンクが取りに行くケースもある。また、食料を受け取る個人や施設が自ら取りに行くのか、フードバンク側の負担で送るのかは地域や対象者によって異なり、それぞれに適した方法で臨機応変に行われている。しかし、課題が多いのも事実だ。過去の事例を二つ紹介したい。2016年、福岡県ではコンビニから消費期限の迫った食品廃棄を回収し、支援団体やNPOを通して経済的に困窮している家庭の子供へと提供するという取り組みがあった。また、大阪府泉大津市は地元のスーパーと協定し、余ったものを寄付してもらい、市から貧困家庭に提供する、という活動が行われた。しかし、家庭で作ったものではなく、加工食品を毎日の子供のごはんの主食にしてよいのか、という栄養面の問題、売れ残りをもらうことでプライドが傷つくのではないかという精神面の問題が顕在化した。もちろん、栄養バランスの取れた食事を一日三食提供することができるのか、という声もあがるが、これらの問題をフードバンクがどう乗り越えられるのか、考察しなければならない。

フードバンクの一部に、先述した問題を回避できるフードドライブという取り組みが存在する。これは家庭で手を付けていない食料を捨てずに持ち寄り、個人や福祉施設へ寄付する取り組みだ。フードバンクが主体になっているものが多く、大きな違いは見られないように思える。しかし、家庭で使わないものを対象にしているため、必ずしも”余りもの”ではないこと、また、スーパーのお惣菜やいわゆるコンビニ弁当はほぼ対象にならないため、上述した二つの問題に触れることも少ないのではないだろうか。このフードドライブの事例をいくつか紹介したい。

- 生活協同組合パルシステム

毎週、組合員のもとへ車で個別配送すると同時に家庭で出た余剰食品の回収を行う。回収した食品はその県のフードバンクへ提供している。

- 海外のスーパーマーケット

出入り口に設置したボックスに買い物客が自宅から持ってきた余剰食品を投入してもらう。それをフードバンクが引き取り、個人や施設への支援として活用する。

- おてらおやつくらぶ

これはフードバンクによる仲介はなく、支援団体がその役割を果たしている。支援団体がおてらおやつくらぶにひとり親世帯の子供の数や住所を紹介し、お寺と最寄りの支援情報を共有する。得た情報を頼りにお寺はお供え物の食べ物が悪くなる前に仏さまからの“おさがり”として頂き、全国のひとり親世帯を支援する団体と協力して「おすそわけ」をする、という仕組みだ。全国で447の寺院が協力しており、一歩引いて支援団体を後ろからサポートするのがスタンスだそうだ。

2.商品需要予測事業

気象予測データと販売データなどのビッグデータを、AIなどの最新技術によって解析することにより、未来に必要なものの量を予測する商品需要予測サービス。店舗でも売り上げに合わせた管理をしているが、天候などの予測できない要因により、余剰が発生してしまうことは避けられない。しかし、メーカー、配送事業者、小売りが相互に協力して「商品の企画・販売計画」「需要予測」「在庫補充」を共同して行い、欠品防止と在庫削減を目指すことができる。この連携は、Collaborative Planning, Forecasting and Replenishmentを略してCPFRと呼ばれている。

具体的には、まず、どのような商品が影響を受けるのか、どのような気象であればどれくらいの需要があるのかといったような気象条件と商品売り上げの関係を可視化したり、また、温度変化があり需要上昇が見込まれる地域を特定するなど綿密な分析を行う。

次に、商品別の需要予測モデルを作成し、企業へ情報提供を行う。最終的にメーカーなどはこの情報をもとに在庫管理を行う。

成功例として、相模屋食料の事例がある。天候によってどれだけ需要があるかを"豆腐指数"により数値化し、生産数を決定したことで無駄なく最大限に豆腐の売り上げを伸ばすことができた。分析の段階では、冷奴の寄席豆腐が暑い日に売れるということだけでなく、そこから、同じ30度でも涼しい日が続いて突然気温が上昇した場合の方が売り上げが伸びていたことが判明し、"体感気温"も指数に反映することでより精密な豆腐指数を導くことができたという。

しかし、採用している企業は5%に満たないのが現状だ。採用している企業はどの程度売り上げの効率化を図れているのかを調べ、効果が上がっているのであればより普及させる方法を探らなければならないだろう。

5章.SDGsについて

1.SDGsとは

2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた「持続可能な開発目標」のこと。定められた17のゴール169のターゲットを2030年までに達成することを目標としている。特徴は以下五つである。

- 普遍性:発展途上国だけでなく先進国を含めたすべての国が行動する

- 包摂性:だれ一人取り残さない

- 参画型:すべてのステークホルダーが役割を担う

- 統合性:社会、経済、環境に統合的に取り組む

- 透明性:定期的にフォローアップ

17あるゴールのうち、12個目の「つくる責任、つかう責任」という目標は、持続可能な消費と生産のパターンの推進を目指している。この目標達成のため、食品ロス解決につながる方策をとる企業も多く存在する。

日本では、天然資源は無限ではなくその採取によって環境に負荷が生じること、また、最終的には廃棄されてしまうことから、より少ない資源でより大きな豊かさを生み出す指標、資源生産性(GDP/天然資源等投入量)を向上させていくことを重視している。2000年度から2009年度の10年間で、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の推進により資源生産性は約53%向上したが、2009年からは横ばいで伸び悩んでしまっている。

一方、世界では、経済成長と持続可能な開発を達成するためには、商品や資源を生産、消費する方法を変えなければならないと考えられている。そのために、人間の活動による環境への負荷を、資源の再生産、廃棄物の浄化に必要な面積として数値化した指標である「エコロジカル・フットプリント」の削減を目指している。全世界で最も多くの水が用いられているのは農業で、灌漑だけで人間が使用する淡水の70%近くを占めているのが事実だ。さらに、世界人口の大部分は未だに、基本的ニーズを満たす十分な資源を消費できていない。このことからも資源をなるべく無駄にしない、且つ世界で不平等が生じないよう利用できる方法を模索しなければならない。そのためにも、小売店と消費者による1人当たり食品廃棄量を全世界で半減させることで、より効率的な生産とサプライチェーンを構築することが必要なのである。

図4:環境、経済、社会を三層構造で示した木の図 環境省

2.食品産業とSDGs

食品産業界における食品ロス対策については、ただ単に社会貢献という面からでなく、その企業にとってもメリットがなければ継続させるのは難しい。そこで企業にとってSDGsに取り組む価値は何であるのか、検討しようと思う。以下の三項目は食品産業が事業を行うとともにSDGsの達成を目指すことで享受できる恩恵である。したがって、政策を考え、提案し、それを長く続けてもらうためには前提として念頭に置かなければならない。

- ビジネスの発展

食品産業には、様々な栄養素を含む食品を通じて、SDGsの目指す健康な社会に貢献できるという側面がある。

特に社会構造が変化していく中で、高齢化社会において人々の健康な生活を支援するためにはどのような製品やサービスが必要か、そのために必要ないのべージョンは何か追求しなければならず、その過程で得た知識や技術をバリューチェーン内で共有し、ともに発展を目指すことも可能だ。このことは、ビジネスの発展に欠かせない原料の確保だけでなく、新たなビジネスパートナ獲得の可能性も秘めている。

- リスクの回避

食品産業は、多くの自然資源と人的資源に支えられて成り立っているため、SDGsの特に12個目のゴール、「つくる責任、つかう責任」が達成されなければ事業を行うための資源の枯渇というリスクがあるということ。大量生産大量消費の流れを変えなければビジネス上のリスクにつながるため、食品産業界にとっても早急に解決しなければならない問題である。

- 企業の社会的価値

消費者をはじめとするステークホルダーからの信頼を得るためには、世界が目指すべき未来として定めたSDGsへの取り組みが判断材料の一つとなっている。

特に近年、環境、社会、ガバナンスに重点を置くESG投資が急成長しているうえ、企業の経営状況や業績の判断に、二酸化炭素の取り組みや労働環境などの非財務情報が利用されるようになっている。さらに、「エシカル消費」という言葉の普及からもわかるように、企業活動よる環境負荷を抑制し、原材料の生産者に不当な圧力がかかっていないかを見極めるため、社会や環境を十分に配慮した商品を買い求める動きが出てきた。

3.日本政府による取り組み

2015年にSDGsが採択された後、その実施に向けて総理大臣を本部長とし、全閣僚を構成員とするSDGs推進本部が設置された。この本部の下、SDGsそれぞれの、また、いくつかのゴールをまたいだ取り組みが『SDGsアクションプラン2018』で決定され、さらに『拡大版SDGsアクションプラン2018』にて具体化、拡大されている。本章では食品ロス削減のためには政府はどのような策を講じるつもりであるのか、簡潔にまとめた。

- 個別企業では解決困難な商習慣の見直しに向けたフードチェーン全体の取り組みを支援(31年当初0.2千万円)

- フードバンク活動における人材育成や生鮮食品の取扱量の拡大を支援。

- 下水汚泥バイオガス施設に事業系食品廃棄物等を導入する有効性を整理(31当初0.1億円)

- 家庭における食品ロスの削減のための取り組みを全国的に普及、展開させる。

- リサイクルループの構築や、それによって製造される飼料や肥料を利用する取り組みを実支援。

- 倫理的消費(エシカル消費)の普及、啓発シンポジウム

- 先進的な取り組み事例の収集・発信

今後の研究方針

今回はSDGsの基礎的な知識を得るため、重点的に研究した。研究の過程で、SDGsを達成するために実際に企業で取り組まれている事例を多く目にしたが、私が冒頭で掲げた「貧困問題」にアプローチする事例はあまりなく、環境問題、食糧問題の解決を試みる政策が多かった。先行事例が少ないことと、個人に焦点を当てた貧困問題解決策の場合、どうしてもフードバンクやフードドライブといった形になってしまうことから、副題を変えることも考えて研究を進めようと思う。

5章3節について、日本政府による取り組みのうち主な7つの政策を提示したが、5つ目のリサイクルループについて、概要についてはすでに研究した。しかし、どのような成果が得られたのか、継続が実現可能かどうかなど、さらに深く踏み込みたいと考えている。また、3つ目の下水汚泥バイオガス施設への導入にはまだ触れていないため、次回から研究しようと思う。

参考文献

- 井出留美(2016)『賞味期限のウソ』幻冬舎新書

- 環境省 「我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの量の推計値(平成27年度)等の公表について」http://www.env.go.jp/press/105387.html 日最終アクセス日:2018年6月17日

- World Food Program「数字で見る国連WFP2016年」http://ja.wfp.org/sites/default/files/ja/file/2016_ann_rep_japanese.pdf 最終アクセス日:2018年6月17日

- 農林水産省「食品ロスの現状」http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/161227_4-55.pdf 最終アクセス日:2018年12月19日

- 農林水産省「食品ロスの削減に向けて」http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/161227_4-76.pdf 最終アクセス日:2018年8月1日

- SECOND HARVEST(セカンド・ハーベスト・ジャパン)「私たちが目指すもの」http://2hj.org/vision/problem/ 最終アクセス日:2018年12月20日

- おてらおやつくらぶ「おてらおやつくらぶとは」https://otera-oyatsu.club/about 最終アクセス日:2018年6月17日

- 日本気象協会 商品予測事業「サービス内容ご紹介」http://www.jwa.or.jp/recommend/ecologi/ 最終アクセス日: 2018年11月11日

- 日本気象協会 商品予測事業「商品予測コンサルティングサービス」http://www.jwa.or.jp/recommend/ecologi/service.html 最終アクセス日:2018年11月11日

- GLOBE「気象ビッグデータで食品ロス問題に挑む」『朝日新聞』2018年10月7日付

- 農林水産省「目標12に対する取り組み」http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sdgs/goal_12.html#main_content 最終アクセス日:2019年1月29日

- 消費者庁「SDGs×食品産業」http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sdgs/index.html 最終アクセス日:2019年1月30日

- 持続可能な開発目標「SDGsアクションプラン2019」http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/pdf/actionplan2019.pdf 最終アクセス日:2019年1月28日

- Farm to Freezer「Food Waste」https://farmtofreezer.wordpress.com/2013/03/31/food-waste-we-are-the-problem-and-the-solution/ 最終アクセス日:2019年1月30日

Last Update:2019/01/30

© 2018 Asami UCHIDA. All rights reserved.