不登校児童のための教育の場を

〜フリースクール推進の観点から〜

上沼ゼミⅠ

2年 阿部志保

「フリースクールとは」出所:https://freeschool.or.jp/ruancy.html

研究動機

国際協力のイベントに参加した際に、基礎教育(小・中・高で学ぶ教育)がいかに大切かということを感じる機会があった。世界では基礎教育を受けられない子供達が大勢いて、課題解決に向けて論理的に考える力が不足したまま大人になり社会に出ていくため、発展が難しい社会を構成してしまう。しかし、日本では教育を受けられるのにも関わらず、経済的な理由以外で学校に通えない、通わない選択をしてしまう児童つまり不登校児童が19万4千人もいる。(文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(平成29年度))

このような世界的な視点に立った時に、教育を受けられる機会があるにも関わらず自ら手放してしまうことが勿体ないと感じた。基礎教育を学ぶ機会を放棄してしまうことで人生の選択肢を狭めてしまうのではなく、彼らに教育を受けられる場を提供することで、将来の視野を広げ自己実現をし社会に貢献する人になって欲しいという思いから、このテーマで研究することにした。

章立て

- 不登校児童の現状

- 不登校の要因

- フリースクールについて

- 先行事例

- 今後の方針

第一章 不登校児童の現状

まず、「不登校児童」の定義について述べる。文部科学省では、不登校の定義を、年間30日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的な理由を除き、「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者」とし、平成29年度の調査では19万4千人であった。ここで気をつけなければならないことは、欠席日数が年間29日未満の子や保健室登校の子は含まれていないということである。つまり実際はこの数字をはるかに上回る児童が不登校となっている現状がある。

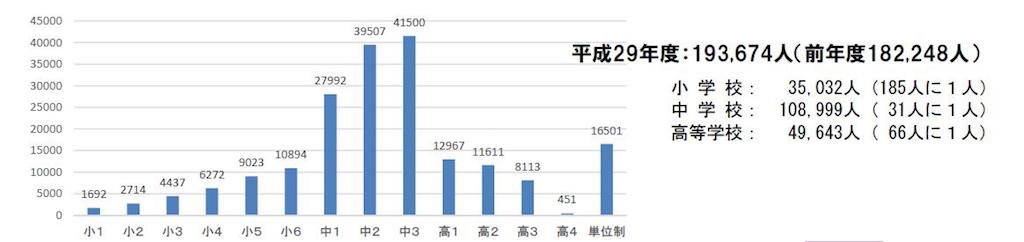

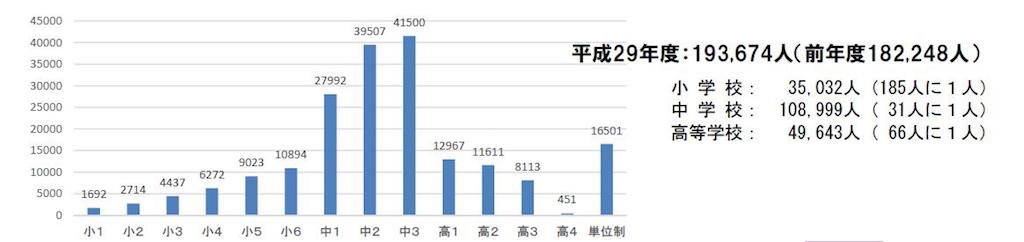

小学校・中学校・高等学校の不登校児童数の内訳を見てみる。小学校:35,032人(185人に1人)、中学校:108,999人(31人に1人)、高等学校(国公立私立含む):49,643人(66人に1人)である。(図1より)不登校生の割合は高校で減少しますが、これは中学校で不登校となった生徒が進学しないケースや、通信制高校などの中学時代にはなかった形式の学校へ進学することで、徐々に登校できるようになる生徒が多いためと考えられます。不登校生の割合は高校で減少するが、これは中学校で不登校となった生徒が進学しないケースや、通信制高校などの中学時代にはなかった形式の学校へ進学することで、徐々に登校できるようになる生徒が多いためと考えられる。不登校の生徒数は小学校から中学校までは学年が進むにつれて増加し、中学3年生が最多となっている。一方高校では不登校になった生徒は中途退学や留年するケースが増えるせいか、学年が進むにつれて減少するという傾向にある。

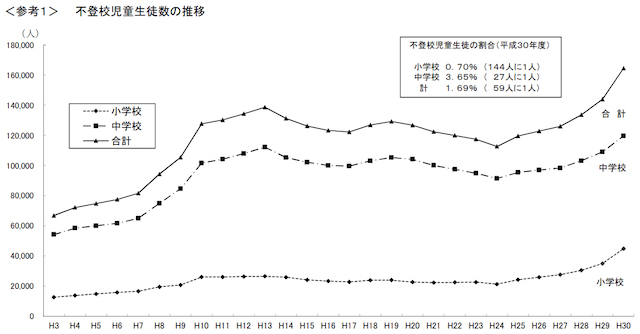

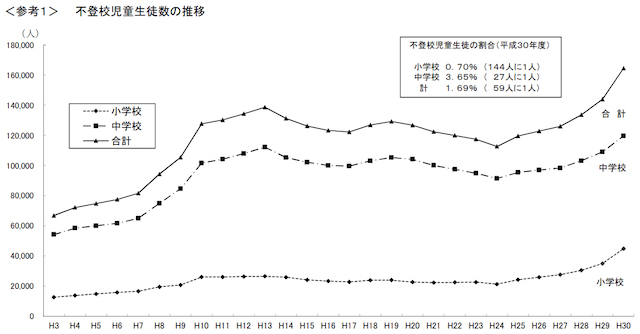

また、近年の小・中学校における不登校児童数の推移を見てみると、平成24年以降増加傾向にあることがわかる。(図2より)文部科学省によると、「小・中学校の在籍児童生徒数が減少しているにもかかわらず、不登校児童生徒数は6年連続で増加し、約6割の不登校児童生徒が90日以上欠席しているなど、憂慮すべき状況にある。」と述べている。

図1:文部科学省 平成29年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について

図2:文部科学省 平成30年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について

第二章 不登校の要因

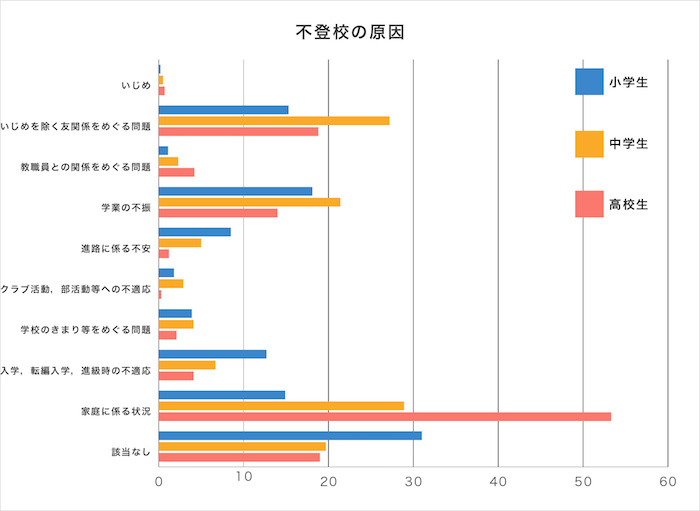

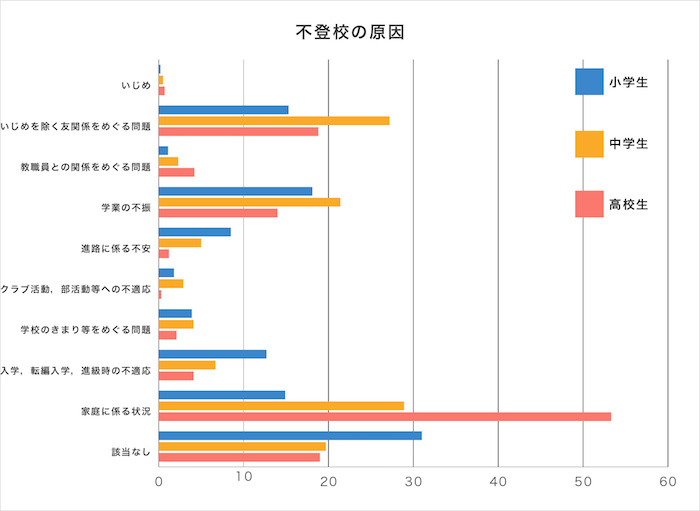

不登校になる要因は小・中・高生それぞれの成長段階において相違があることが下の図からわかる。共通点としては「いじめを除く友人関係をめぐる問題」「学業の不振」「家庭に係る状況」が小・中・高を通して高い傾向にある。

2−1小学校低学年

小学校低学年においては,とくに「親子関係をめぐる問題」「家庭生活の急激な変化」など家庭状況要因が高い割合を示している。これは幼稚園や保育園から小学校に入学したことで、子どもの環境が大きく変化することが背景にある。新しい友達や先生との学校生活は、子どもにとって大きなストレスとなる可能性があること、また、小学校での新しいルールや集団行動、椅子に座って勉強することになじめず、つまずいてしまうことが挙げられる。

2−2小学校中高学年

小学校週高学年においては、自我が芽生え始めることでより人間関係が複雑化することが背景にある。親や先生といった大人に対しても複雑な心情を抱くようになり、異性を意識したり、大人に反発したりといった思春期特有の心情が現れ始める。また、周囲と自分を比較することで勉強や運動ができないことに傷つき、自身を失うことが不登校の原因につながる。

2−3中学校

中学校においては、学校から中学校への進学に伴い、クラスや部活動における友人関係や学業がより複雑化することで不登校になってしまう可能性があると考えられる。2018年に日本財団が、教室外登校児童、授業に出る頻度が著しく低い児童を含めた不登校傾向にある中学生を対象にした調査を行なった。その「不登校傾向にある子供の実態調査」によると、身体的症状(疲れる、朝起きられないなど)外の要因は「学業に関する」理由が上位を占めているという。具体的には「授業についていけない」「小学校の時と比べて、いい成績が取れない」「テストを受けたくない」という声が多い。(参考:日本財団 「不登校傾向にある子供の実態調査」)

2−4高校

高校においては、不登校の生徒数は最も多い中学生と比べると少ない印象があるが、義務教育ではないため不登校から中退へ発展するケースが多い。勉強の難易度が一気に高度化し、特に進学校に関しては、勉強に関して周りから高いレベルを求められたり、勉強ができない自分に嫌気が差したりする生徒が多い傾向にある。他者からのプレッシャーや自己嫌悪により、不登校になってしまうケースは非常に多い。また、図からもわかるように「家庭に係る状況」が著しく高い。これは、中学校から高校にかけては思春期特有の敏感な時期であるため、リストラ、離婚などの家庭生活が急激に変化することが原因で不登校になってしまうケースが多いことを示している。

図3:「フリースクールナビ不登校の原因」 出所:https://freeschool.or.jp/ruancy.html

以上より小・中・高生のどの段階でも不登校の主な原因として挙げられている「人間関係」「学業不振」「家庭環境」の改善が迫られていることがわかる。また、「該当なし」の項目があるように本人自身も理由がわからない場合があることも事実である。学校生活にまつわるストレスに耐えることが辛く、それを耐えるだけの価値を学校に見出せずに不登校になることもある。

したがって、不登校児にとっては学校が「自分にとって必要な場」ではなく「自分にとって息苦しい場」となっていることが問題であると言える。しかし、クラス担任1人が30人前後の生徒を相手にしている環境を考えると、その生徒個人に一人一人の悩みを把握することには限界がある。そこで学校の代わりとなる場を学校の外に設けることが何らかの理由で不登校になった生徒には有効であると考える。以下ではその民間機関の一つであるフリースクールについて述べる。

第三章 フリースクールについて

「フリースクール(フリースペースを含む)」とは、文部科学省によると以下の様に定義されている。「不登校の子供を受け入れることを主な目的とする団体・施設を指す。」(引用:小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査|文部科学省)つまり、フリースクールは社会において「不登校の子どもたちの居場所」という役割を果たしている。

フリースクールの大きな特徴としては

- 運営は個人や民間の企業、NPO法人によって担われていること

- 入学資格を設けていないこと

- 異なる年齢・年代の子どもが集まっていること

- 決まったプログラムやカリキュラムを持っていないこと→様々な規模・形態が存在する

が挙げられる。上記の特徴を有するため、その名の通り「自由」や「個性」を重んじながら、施設のスタッフやほかの子どもと接することのできるフリースクールは、不登校の子どもたちにとって社会との接点をもつ場所であり、ソーシャルスキルのトレーニングの場ともなっていると言える。ここでいう「自由」とは何でも好きなことをして良いという自由奔放の意味でない。ここでの「自由」は,それぞれ一人ひとりの自由・主体性を尊重して,社会的なルールを守った上での「自由」である。

また、フリースクールは学校教育法上の公的な学校とは認められていないため、義務教育課程の子どもであれば、もともと通っていた小中学校に籍をおいたままフリースクールに通うことが通常である。在籍校の校長による許可が出ればフリースクールへの登校も義務教育上の出席日数として承認される場合もあり、卒業に必要な単位が出席日数単位を満たすことができれば、義務教育上の小中学校の卒業資格を得ることができる。籍をおいている高校の卒業資格については、高校卒業程度認定試験(高認)を取る、フリースクールと定時制高校や通信制高校を併用するなど、様々な方法で取得することができる。

同じように学校に籍をおきながら通える形態として「サポート校」の存在がある。フリースクールが主に精神面のサポートを行い、広く不登校の子供たちを対象としているのに対して、サポート校は主に学習支援に軸足を置いており、学習塾という色合いが強い。そのためサポート校の対象は高等学校通信教育を受けている者(高等学校における「通信制の課程」に在籍している者、または、中等教育学校の後期課程における「通信制の課程」に在籍している者)や高等学校卒業程度認定試験合格を目指す人に限られる傾向にある。

2015年3月に文部科学省が行った調査(「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査の結果」)によると、各地の教育委員会などに照会した結果、小中学校に通っていない義務教育段階の児童・生徒が通う民間施設は全国に474施設あった。都道府県別では、東京が54施設で最多となり、首都圏に多い傾向があった。岩手、群馬、石川、福井、高知の5県は各1施設で、地域によるばらつきが目立つという結果に至った。したがって、フリースクールを含める民間教育機関が都心部に集中しているという課題が見えてくる。

第四章 先行事例

東京シューレ

日本の不登校が激増するさなかの1985年に誕生し、開設後33年の実績を積んでいる。日本のフリースクールの先駆けとも言える団体である。フリースクールの卒業生は1500人を超え、それぞれの道を歩んでいる。オルタナティブな大学としての「シューレ大学」を主な活動の柱としています。不登校の子どもの成長支援、子どもの自主性を培い、子ども中心の新しい教育を創り、親・市民・学生への学習機会の提供や相談活動など、幅広い活動を展開している。多様なあり方が選べる制度があり、かけがいのない個性と学ぶ権利が守られ、子どもも親も安心して暮らせる社会を目指している。

<経営理念>

- 安心できる場所

- やりたいことを応援

- 自分で考え自分で決める

- 個人の主体性・個性を尊重

<事業内容>

- 現在、王子・新宿・流山(千葉県)の3か所のスペースがある

- 小学校1年生から20歳まで(入会は18歳まで)の子ども・若者約150人が通う

- 「ホームシューレ」:家庭をベースにして育っている子どもたち、その家族に向けたサポートと、お互いを結ぶネットワーキングの活動。交流誌やインターネットを中心に全国約250家庭がつながりあい、直接の交流の機会も持っている。

- 「シューレ大学」:NPOのオルタナティブ大学。自分に合わせた学びを自らデザインしていくことが特徴。

<費用>

- 月会費:52,500円(王子・新宿・流山・大田共通)

- 入会金:153,000円

- NPO入会金:20,000円

- NPO年会費:10,000円

*保護者の方には、NPO会員になり、法人の決定や運営に参画してもらう。 参考:「東京シューレホームページ」

上記の費用を見ると、1年間にかかる費用は630,000円である。公立の学校に通う生徒の場合はかかる費用は給食費にとどまることを考えると、家庭に経済的な負担がのしかかることが危惧される。フリースクール は民間機関であるため、助成金や助成制度がなく国からの経済的援助を受けられない。そのため保護者からの会費や授業料で賄うしかないことが背景としてある。

ここで『フリースクールの課題』についてまとめると、主に以下のことが言える。

- 都心部に集中している、地域格差がある

- 民間機関であるため国からの補助がない

会費や授業料で賄っているため家庭にかかる経済的負担が大きい、貧困家庭は払えない可能性がある

経営の安定が保証できない

今後の方針

今回は日本における不登校の現状を把握し、どのような課題があるかに焦点を当てて研究した。少子化が社会問題となっている一方で、不登校生徒が近年増加している状況があり、不登校生徒と向き合っていくことが求められていると考えた。学問はもちろん、人・社会との関わりなど基本的なソーシャルスキルを養う点において、小・中・高は大きな役割を担っている。しかし、その場が居心地が悪いと感じてしまい、不登校になってしまった生徒にとって再度同じ場に通い続けることは難しい。その際に、各個人のペースに合わせることができる場の一つとしてフリースクールを今回紹介した。しかし、フリースクールにも地域格差や経済的面の課題があることがわかった。今後は、そのようなフリースクールの課題を深掘りしつつ、フリースクール以外の不登校生を受け入れている施設に関して相違やメリット・デメリットを研究しながら、フリースクールの課題の改善を模索したい。

参考文献

Last Update:2020/5/11

©:2019 ABE Shiho. All rights reserved.