介護現場の負担軽減〜重症化予防という観点から〜

上沼ゼミⅠ

社会科学部 2年

中尾遼太郎

「老々介護」

(出典)山元美由季、2017年10月12日ほっと倶楽部介護ニュースより

研究動機

10年ほど前に、祖母は認知症を発症し、介助が必要となったが、本人の希望もあり、しばらくの間は、祖父が一人で在宅で介護を行っていた。しかし、時が進むにつれ、祖母の症状は改善するどころか悪化の一途をたどり、祖父も疲れからかケガや事故をするようになり、結局、介護施設に預けることになった。祖父は、このことを大変後悔しており、少し??が楽だったら、もう少し自分ができることがあったら、と悔やむ姿を見るようになった。

このように、在宅での介護が家族などに大きな負担になり、介護疲れなどが報道では取り上げられるが、祖父の経験談としては、まだ認知症でも症状が軽度であれば、いわゆる「老々介護」でもそれほど大きな問題はないと祖父から聞かされていた。そこで、私は、今日叫ばれている介護現場の負担軽減も、重症となる人の数を減らすことで達成できるのではないか、と考えた。

以上が、筆者がこのテーマを選択した動機である。

章立て

- 介護現場の現状

- 先進自治体の取り組み

- 問題と対策

- 参考文献

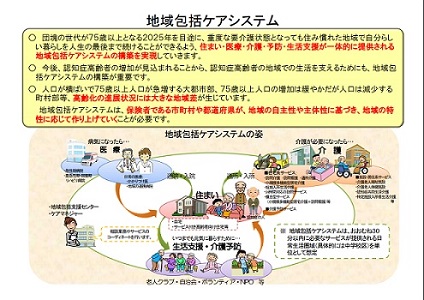

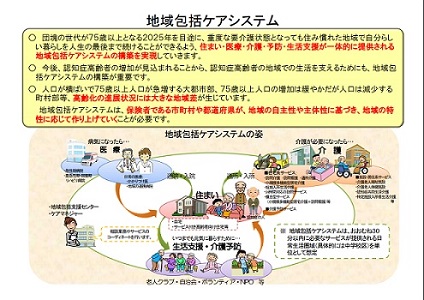

1.介護予防政策の現状

そもそも介護予防とは、高齢者が要介護状態となることを予防することだけではなく、要介護者の重症化を防ぐことも目的にしている。厚生労働省は、この介護予防を通じて高齢になっても住み慣れた家で長く住み続けれられるようなシステムである「地域包括ケアシステム」の構想の実現を目指している。

「地域包括ケアシステム」

出典:「これからの介護予防」(厚生労働省)

この構想では、「介護予防」は、高齢者本人へのアプローチだけではなく、生活環境や地域の中で生きがいを持って生活できる居場所をつくるなど、高齢者が生活する地域へのアプローチが重要であるとしている。これは、リハビリテーションの基本理念である「「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能の維持・向上を図るものでなければならない」(厚生労働省、「これからの介護予防」より)を反映したものであり、医療、介護サービス、地域からの生活支援といったものを、地域包括支援センターやケアマネージャーなどを中心に、地域単位でシステムを構築するとしている。

2.先進自治体の取り組み

国内の自治体の中には、先に述べたような保険介護サービスで提供されるサービスだけでは不足していると考え、要支援者数の軽減のために、独自の介護予防事業を行っている自治体がある。そこで、厚生労働省老健局が実施した第2回一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会で、自治体主導の介護予防事業を発表した豊明市の事例を取り上げる。

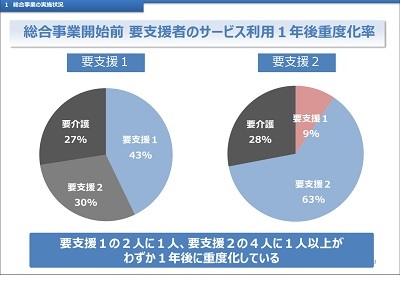

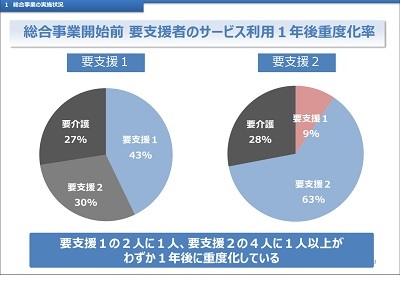

2-1 愛知県豊明市の一般介護予防事業の目的

豊明市では、要支援者の数の伸び率が、後期高齢者数の伸び率に比べて2.5倍(平成18年から平成27年にかけての10年間)となっており、要支援者に支払う給付金も増大していった。また、豊明市の調査では、要支援1だった人の57%が1年後に重度化、要支援2の人の28%の人が1年後に重度化したという結果が明らかになった。

「要支援者の1年後重度化率」

出典:第2回一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会 資料(豊明市)

そのため、豊明市は、3か月から6か月という短期間に集中的なリハビリを行って、本人の元の「ふつうの暮らし」に戻すための事業を行った。

2-2 具体的な事業内容

まず、豊明市は「PLUS 集中介入期」という期間を設置し、そこで集中的なリハビリを3〜6か月実施することで、日常生活の自立と終了後の活動量を維持する習慣の獲得を目指した。そのために、一般介護予防事業にリハビリの専門職の関与を促進する「地域リハビリテーション活動支援事業」を活用し、ケアマネージャーとともに訪問介護などを行うとした。専門職の人が同行することで、要介護者に適したリハビリ計画の作成、合意形成や外出などの計画が策定できるようになった。

また、「ふつうの暮らし」にするために、豊明市では「公的(介護)保険外」という考えを打ち出し、市内の民間企業と連携して行った。これは、まだ元気だった頃にできた活動を支援する事業であり、地域のあらゆる資源を活用する形で実施された。

豊明市は、市内の企業14社と提携して、「暮らしの場」として通える場所を作るために、日常生活で気軽に外出できるような仕組みを作っていった。例としては、既に天然温泉が実施していた送迎バスを市と温泉施設が連携して、バスの運行ルート変更やバリアフリー化を行い、市も、住民向けのチラシ作成や住民が集まる機会で販促用割引チケットを配布するなどの認知を高めるなどして、日常の通える場として整備を進めた。この他にも、生活協同組合などと連携して、それまで手続きなどが面倒である、との情報をケアマネージャーなどを通して把握した市が、組合側に伝えることで使いやすい制度に変え、それを市のケアマネージャーなどを通して周知していく活動などを行った。このように、市が、把握したニーズなどを民間企業と共同してサービスを提供することで、少ない予算で事業の実施ができるようになった。

4.問題と対策

作成中

今後の方針

従来の「在宅介護の負担軽減」では問題の解決に至らないと考え、「介護予防」へ方針転換したので、現在の取り組みなどの研究を進める。

先行事例として、豊明市の事例を取り上げたが、まだ他にも数多く先行事例として取り上げられそうな事例が見つかったので、それを研究するとともに、一か所当たりの研究の質を上げ、先行研究として取り上げられるような文献、事例を探す。

参考文献

Last Update:2020/01/30

©2019 NAKAO Ryoutarou. All rights reserved.