ホームレスを取り巻く問題を考える

-女性ホームレスの生きずらさ-

上沼ゼミⅡ

社学3年 恩田真友子

図1 出所:いらすとや(2020/06/14)

研究動機

大学2年時に、副専攻ジャーナリズムの研修で山谷を訪れた。台東区の山谷地区は、横浜の寿町、大阪の西成と並ぶ日本三大ドヤ街のひとつだ。公園や高架下では多くのホームレスが生活しており、宿泊料金がとても安い簡易宿泊所(ドヤ)にも多くの人が入居している。NPOスタッフによると、山谷には約150件の簡易宿泊所があり、およそ5500人が住んでいる。その9割が生活保護自給者だそうだ。ドヤのなかに入ると、廊下には寂しくどんよりした空気が漂っており、異臭がするところもあった。住人のひとりの60代男性は、数回の自殺未遂ののちNPOスタッフに助けられ、生活保護を受けながら生活しているという。3畳の部屋の端にはコンビニの惣菜パンやみかん、タバコなどがきれいに並べられていた。男性はほとんど口を開かなかったが、部屋での暮らしについて質問すると「十分です。十分です。」と何度も繰り返した。今まで見たことのない風景を見たり、壮絶な過去を持つ方々のお話を聞いたりして、自分の無知にショックを受けた。またNPOの方から、多くの問題があることを聞いた。例えば、行政が東京オリンピックに向けて街の見栄えのために、浅草仲見世通りのホームレスに移動を求めていることや、若年層や女性のホームレスが増えていること、刑務所を出所した後に行き場のない人々の存在などだ。この経験から、ドヤ街やホームレスについて考えるようになった。

社会的に弱い立場にある人は、社会的に大きな問題が発生すると、まず最初に影響を受ける。実際、新型コロナウイルス感染拡大によってネットカフェ難民が急増したり、缶拾いなどの仕事が全くなくなってしまったりしている。このような埋もれてしまいがちな人びとの声に耳を傾け、そのような人を取り巻く問題の解決に努めたい。男性に比べると人数こそ少ないものの、立場が男性以上に弱くなることも多いという、女性のホームレスに対する取り組みについて研究する。

章立て

- 日本の路上生活者の現状

- 性別での比較

- 調査で対象とならない人びと

- 女性支援を行うNPO法人

- 今後の方針

- 参考文献

第1章 日本の路上生活者の現状

厚生労働省は、ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)を実施している。この調査は毎年行われるが、5年に1度詳細なものが実施される。ここでは、平成30年に行われた大まかな調査と、平成28年に実施された詳細の調査の結果を紹介する。前者は、各自治体の巡回による目視で大まかに調査されたもので、後者は個人面談で生活実態を明らかにしたものである。調査の対象は、どちらもホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条に規定する「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所として日常生活を営んでいる者」としている。

まず、平成30年の調査だ。すべての市町村を対象範囲として行われた。この結果、ホームレスが確認された自治体は1471市町村のうち、前回より8減って300世帯だった。ホームレス数は計4,977人で、そのうち男性が4,607人、女性が177人、そして不明が193人となっている。ここでいう不明は、防寒具を着込んだ状態などで性別が確認できなかった人たちだ。前年度の調査と比較すると、557人減少している。

次に平成28年の調査についてだ。東京23区と政令指定都市、前回の同全国調査の結果で50名以上のホームレスの報告があった市を対象範囲とし、約1300人を目標に個人面接を行った。その結果、1435人から回答を得た。男女構成は、男性が96.2%、女性が3.8%だ。前回調査より女性の割合が0.7%増加しているが、大きな変化はないと言えるだろう。平均年齢は、前回よりも2.2歳高い61.5歳だ。路上生活直前の雇用形態は、常勤職員・従業員(正社員)が40.4%、日雇が26.7%である。路上生活に至った理由は、前回、今回ともに1番多いのが「仕事が減った」で2番目は「倒産や失業」だ。3番目に多いのは前回が「病気・けがや高齢で仕事ができなくなった」だったのが、今回は「人間関係がうまくいかなくて、仕事を辞めた」に変わった。しかし、どちらも全体に占める割合は前回とあまり変わらないので、大きな変化はないと言えるだろう。そして、福祉制度の周知・利用については、すべての項目で前回より最低数パーセント上昇している。具体的には、巡回相談員、シェルター、自立支援センター、生活保護を知っているかや利用したことがあるかだ。この結果から、福祉制度が路上生活者に少しずつ浸透しているのではないかと推測できる。

第2章 性別での比較

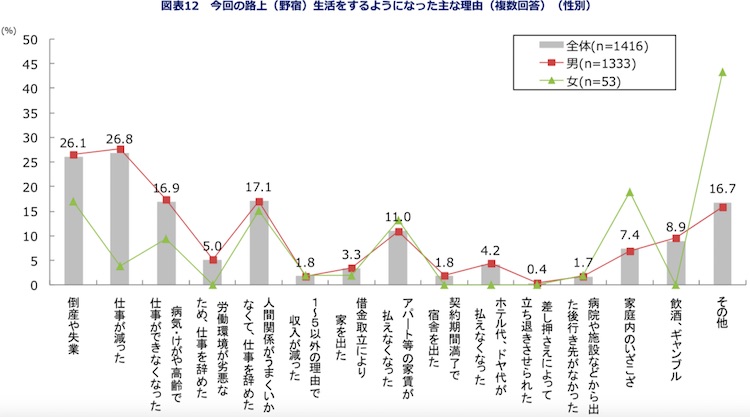

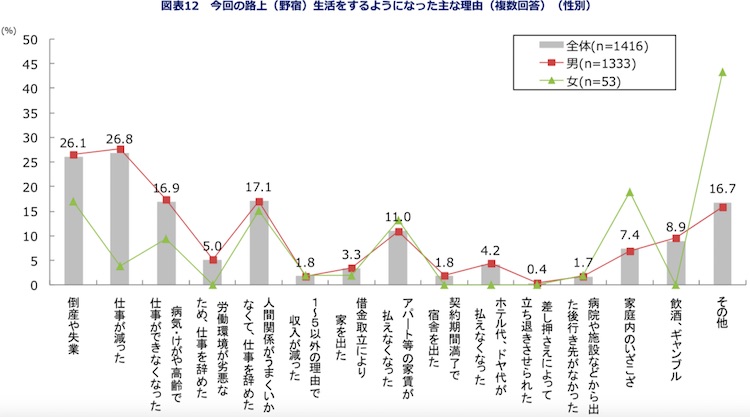

第1章で記した平成28年度のホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)は、性別による傾向もまとめている。これによると、女性は仕事をしている者の割合が低い一方で、仕事以外の収入がある者の割合が高いという。具体的には、年金が最も多い。また障害者手帳は、男性より女性の方が現在持っている割合は高い。そして路上生活に至った理由は、以下のグラフで分かるように、男性は仕事関係によるものが多いが、女性は家庭の事情によるものが多い。さらに、女性は男性よりも「その他」の割合が多いのが目立つ。

図2 出所:厚生労働省『ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)の分析結果』(2020/06/15)

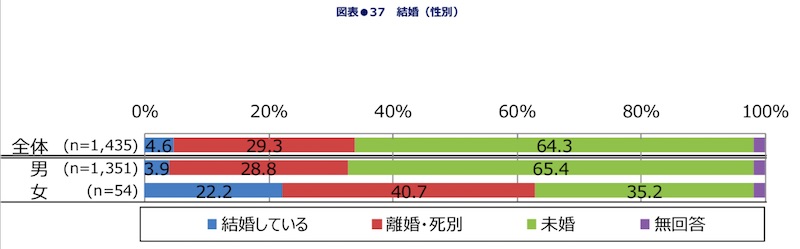

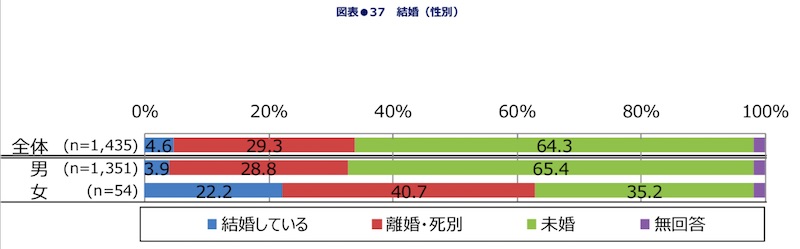

また、結婚に関しては、下のグラフから分かるように「結婚している」と「離婚・死別」ともに男性よりも女性の方が割合が高い。

図3 出所:厚生労働省『ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)の分析結果』(2020/06/15)

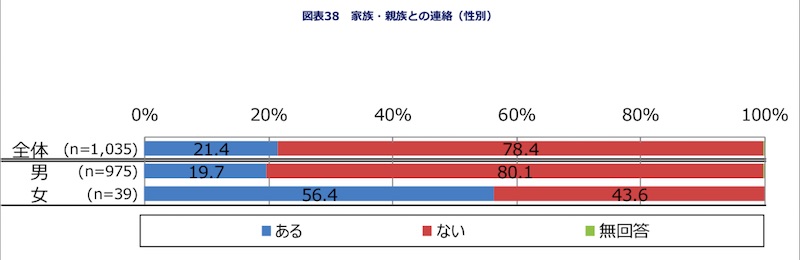

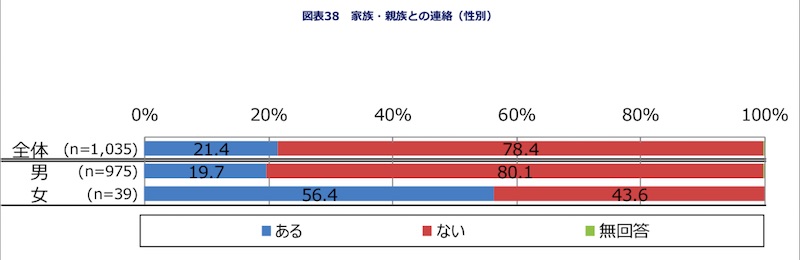

さらに、女性の方が家族・親族と連絡をとっている割合が高い。

図4 出所:厚生労働省『ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)の分析結果』(2020/06/15)

また福祉制度のなかで、自立支援センター・シェルターそれぞれの認知度と利用率は、どれも女性の方が男性よりも明らかに低い。

以上のように、性別によって路上生活に至った背景や親族との関係、そして福祉制度の利用状況などにおいて差があるため、背景を探ったうえで考慮すべきものは考慮しなければならないと考える。

第3章 調査で対象とならない人びと

前章までは、厚生労働省が実施する調査について記した。しかし、この調査の対象とならない「ホームレス状態」の人も多くいる。なぜなら、厚生労働省の調査対象には、一時施設など路上以外に存在する人びとが含まれていないからだ。女性は、身の危険もあり路上生活を避けるケースも多い。また、これは性別関係なく言えることだが、ネットカフェやサウナなどの屋根のある場所を利用する人や、それらと野宿を行き来している人、路上生活寸前のいわば「ホームレス予備軍」の人も多くいる。路上生活に限定せず、「ホームレス状態」にある人々についても考慮するべきである。

女性や家族のホームレスは、そもそも把握されづらい。社会学、社会福祉学を専門とし、ホームレスとジェンダーについて研究している川原恵子の「日本の女性ホームレスはなぜ『少ない』のか」によると、「ホームレス自立支援特別措置法では、女性を排除しておらず、自治体によっては女性枠を作ったり、特に区別することなくホームレス対策の中で対応を行っている。しかし、野宿者数が多い大都市部では男性の単身者向けに主に事業を展開しており、女性や家族は別の施策(婦人保護事業・生活保護施設・こどもシェルター等)に乗るルートが確立されている。このため、女性の広義のホームレスは当該施策の枠組み(カテゴリー)で把握されカウントされていくことになる。一旦、別の施策に乗ると『ホームレス(野宿)』、『帰住先なし』、『住居問題』といった広義のホームレスに関わるカテゴリーは下位カテゴリーとなるが、当該施策を超えて横断的に把握されることはない。」という。(川原恵子)そして若年の女性ホームレスは、性的虐待をはじめとする問題により、早い段階で家出をしたり追い出されたりするケースが多い。「教育からも早期にドロップアウトするために一般的な労働市場に参入することができず、生きるためにSurvival sexや薬の売買等の地下経済に関わらざるを得ず、社会的にも排除されてしまうことが指摘されている。」さらに、「女性の場合は、男性ホームレスと異なり、そもそも「ホームレス」状態を主たる対象とした政策対応ではないために、個々バラバラな支援がなされている。統一した把握がなされていないために、全体像がつかめず、どのような属性を持つ人たちがホームレス状態に追いやられるのか、男性と女性で違いがあるのか、他国の女性ホームレスと日本のそれとでは違いがあるのか等の把握もできない。」

このように、女性でホームレス状態にある人は女性特有の理由をもっているケースが多く、その支援も統一的なものではない。個々に対応するだけでなく、「ホームレス状態の女性」とカテゴライズしたうえで、この問題に対する施策を打ち出すべきだと考える。

第4章 女性支援を行うNPO法人

この章では、女性に特化してサポートを行っている団体をとりあげる。

北海道札幌市に拠点を置く「女性サポートAsyl」は、団体ホームページによると「DVや経済的困窮などにより行き場を失った女性の方の総合相談窓口」であり、女性のためのシェルターを運営している。その他にも、「一人ではできないことを、みんなで楽しくやろう。」をモットーにお菓子作りなどを行う社会体験事業や、マイナンバー制度やワークライフバランスなど、ためになるテーマについて学ぶことのできる「ピア・カフェ」を展開している。さらに、当事者研究ネットワークが「当事者の生活経験の蓄積から生まれた自助(自分を助け、励まし、活かす)と自治(自己治療、自己統治)のツール」と定義づける当事者研究も行っている。シェルターを出たあとに浮かんできた困りごとなどを共有しているという。生活の場所の提供のみならず、知識の提供や継続支援も行っており、バランスの良い支援団体だと考える。

当事者研究の様子 出所:NPO法人 女性サポートAsyl『活動内容 当事者研究』(2020/06/16)

第5章 今後の方針

今後はまず、現在の福祉制度とその問題点について詳しく調べる。そして、女性に対するサポートを行っている団体を国内外問わず検討し、研究のゴールをより明確にする。

参考文献

厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査)結果」https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000330962.pdf(2020/06/15最終アクセス)

厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)の結果(概要版)」https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12003000-Shakaiengokyoku-Shakai-Chiikifukushika/01_homeless28_kekkagaiyou.pdf(2020/06/15最終アクセス)

厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)の結果(詳細版)」https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12003000-Shakaiengokyoku-Shakai-Chiikifukushika/02_homeless28_kekkasyousai.pdf(2020/06/15最終アクセス)

厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)の分析結果」https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12003000-Shakaiengokyoku-Shakai-Chiikifukushika/03_homeless28_bunseki.pdf(2020/06/15最終アクセス)

特定非営利活動法人エス・エス・エス「『ひとりはもうイヤ』ホームレス経験者の女性がたどりついた安住の場所」https://www.npo-sss.or.jp/column/detail20180704/(2020/06/14最終アクセス)

一般財団法人 住総研「東京における「ホームレス」女性の自立支援と居住支援」http://www.jusoken.or.jp/pdf_paper/2004/0321-0.pdf(2020/06/15最終アクセス)

日本社会福祉学会「日本の女性ホームレスはなぜ「少ない」のか-社会政策との関係からの考察-」https://www.jssw.jp/conf/62/pdf/B20-3.pdf(2020/06/15最終アクセス)

独立行政法人 労働政策研究・研修機構「女性の貧困問題の構造」https://www.jil.go.jp/event/ro_forum/20140621/houkoku/05_kouen.html(2020/06/15最終アクセス)

自治体問題研究所「【論文】見えない女性の貧困とその構造―ホームレス女性の調査から―」https://www.jichiken.jp/article/0055/(2020/06/15最終アクセス)

NPO法人 女性サポートAsyl「活動内容」https://www.asyl-chan.com/about/activity/(2020/06/16最終アクセス)

Last Update:2020/06/16

©2019 ONDA Mayuko. All rights reserved.