公園で遊ぶ子どもたち(フリー素材)

私は幼いころからサッカーをやっており、小学生の時は日が暮れるまで公園で友人とボールを追いかけていた。だが4年生のある日、いつも遊んでいる公園に行くと「ボール遊び禁止」の木看板が何の前触れもなく立てられていた。当時の私は、慣れ親しんだ公園でサッカーをする権利を奪われたことに深くショックを受けた。それでも私と友人はその看板を無視してサッカーをしていたのだが、以前より肩身の狭い思いをしていたのは記憶に新しいところだ。

現在、こうした公園の利用制限を設ける流れは全国で加速しており(後述する記事より参照)、子どもたちの遊び場が奪われている。にもかかわらず、「最近の子どもは外で遊ばず家でゲームばかり」「昔に比べて体力がなくなっている」といった声は特に年配世代からよく聞かれるものだ。

2020年現在、残念ながら東京オリンピックは1年間の延期が決定したものの、スポーツを含むフィジカルアクティビティは益々注目を集めている。そんな今だからこそ、子どもの体力低下を食い止める施策を講じる必要があると考え、本研究を行うに至った。特に、子どもの発育段階において最も運動能力の向上が見込まれる3〜14歳(いわゆるゴールデンエイジ)真っただ中の小学生児童を対象とし、彼らが自由に活動できる放課後の時間を有効活用できるような制度、また体力向上を促進する取り組みを考えていきたい。

では、子どもの体力は本当に低下しているのか。スポーツ庁が実施した「令和元年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査」(以下:新体力テスト)では、小学5年生・中学2年生を対象とし、握力・上体起こし・50m走等の各種目の記録を計測し集計している。また、児童・生徒の運動習慣や生活習慣についてのアンケートを実施し、その結果を分析している。

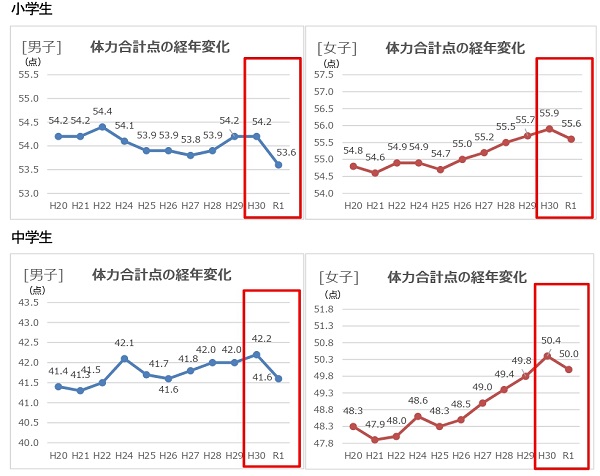

これによると、図1-1より、当年度の対象者における新体力テスト合計点は、前年度に比べ小中学生の男女ともに低下した。また、小中学生ともに女子よりも男子の低下が大きく、特に小学生男子は平成20年度以降の最低の数値だった。

一方、平成20年度以降の合計点の推移をみると、男子は年度ごとにさほど大きな変動はなく、女子はむしろ近年になって数値が上昇しているようにみえる。

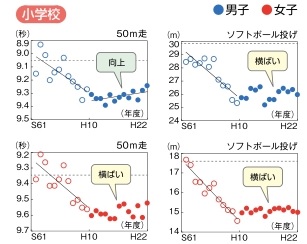

だが、50m走やソフト(ハンド)ボール投げ,持久走といったスポーツテスト(旧体力テスト)下でも実施されていた種目の数値の推移をみると(図1-2,1-3)、昭和60年度ごろと比較して(中学生男子50m走を除き)小中学生男女ともに未だに低下傾向にあるのが見て取れる。

以上より、子どもの体力は年度ごとの多少の低下こそあれ、概ね回復傾向にあることがわかった。しかし全盛期の昭和60年度ごろと比較すると、まだまだ高水準にあるとは言い難いのが現状である。

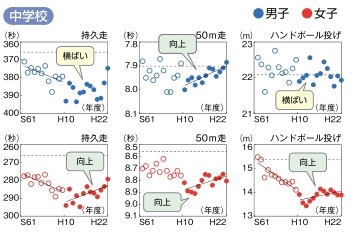

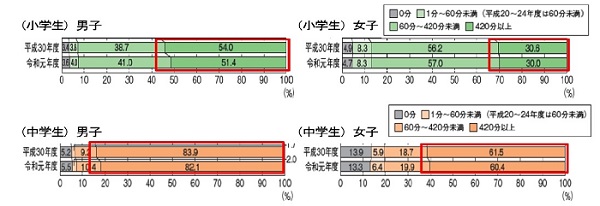

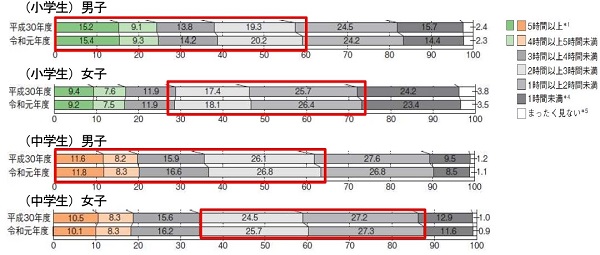

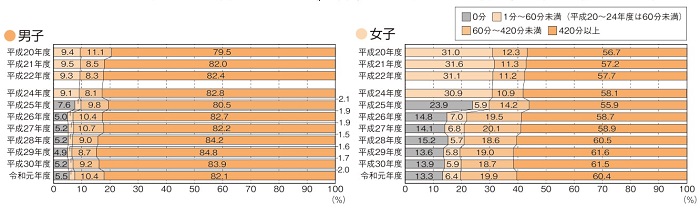

図2によれば、1週間の運動時間の合計が420分以上の割合が、小中学生の男女ともに前年度比で減少しており、特に小学生男子の割合が大きく減少した。一方、運動時間の合計が60分未満と答えた児童生徒が、小学生は8〜12%程度、中学生は15〜20%程度と一定数存在した。

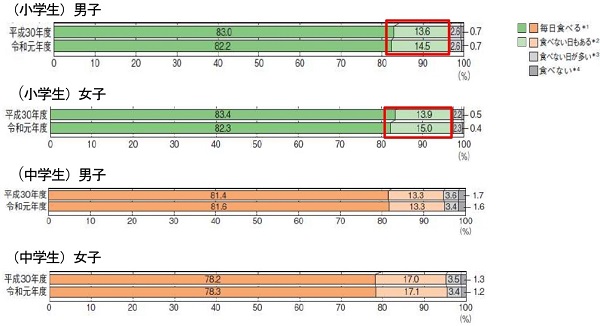

2つめは、スクリーンタイム(平日1日当たりのテレビ、スマートフォン、ゲーム機等による映像の視聴時間)の増加である。

図3によれば、小中学生ともに全体的にこの時間が増加しており、特に小中学生男子の長時間化(2時間以上〜)が目立つ。

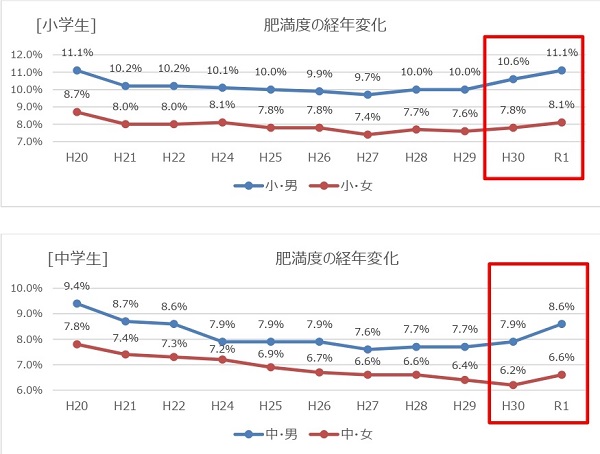

3つめは、肥満である児童生徒の増加である。

図4より、肥満である児童生徒の割合は、小中学生の男女ともに前年度比で増加していることがわかる。小学生男女の推移をみると、平成20年度以降の数値はほぼ変化しておらず、改善がみられていない。

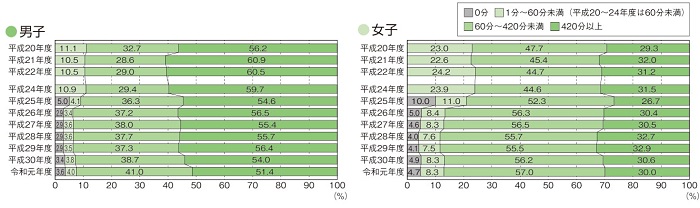

4つめは、朝食を食べない児童の増加である。

図5によれば、中学生男女には顕著な変化は見られないものの、小学生男女で朝食を「食べない日もある」と答えた割合が前年度比で増加した。

また、各要因と体力合計点との関係として、

この調査で挙げられた要因のほかにも、最近メディアで報じられているのが「公園の制限強化」である。最近公園では「ボール遊び禁止」等に加え、

・大声禁止

・犬の散歩禁止

などの禁止事項も増えているという。このまま制限強化が進めば、いずれ公園では何もできなくなり、子どもの遊び場がなくなってしまう恐れがある。(読売新聞深読み「公園も大声禁止、遊び場を追われる子どもたち 」,萩田和子「公園で子どもが遊べない?約300か所の公園禁止事項を調査」)

近年の新体力テストの結果を受け指摘されているのが、「体力水準の二極化」である。

旧体力テスト実施期においても運動する子どもとしない子どもの体力水準が二極化しているのではないかと推測されていたが、2012年文科省発行の「子どもの体力向上のための取組ハンドブック」でこの傾向が初めて明らかなものとなった。

図6-1,6-2は、平成20年度以降の1週間の総運動時間の経年変化のグラフである。前章の要因1(授業以外の運動時間の減少)でも一部触れたが、総運動時間が60分未満の児童生徒の割合は、調査方法が変更された平成25年度以降一定の割合でほぼ横ばいを続けている。また、総運動時間が420分以上の割合については、部活動(主に運動部)があり放課後に運動する機会が多いとみられる中学生に比べ、小学生はやや低くなっている。なお、60〜420分未満の分類は範囲が広く、詳細な時間はこの調査からは読み取ることができない。しかし、「たくさん運動する子」と「全くしない子」がどちらも一定数存在する事実から、「体力水準の二極化」は確かな傾向としてみられている。

近年、各スポーツにおいて日本人選手の世界的な活躍は目覚ましく、彼ら一流のアスリートは確実に世界の選手に匹敵する運動能力を有している。さらに今の子どもたちの中には、現在の一流選手らをさらに上回るような潜在能力をもつ子もいるだろう。トップ層だけでみれば、日本の体力は向上していると言って差し支えない。

しかし社会全体の健康増進のためには、上位層だけでなく、日頃運動する習慣がない人々の体力の底上げが不可欠である。今の子どもたちに運動の楽しさを感じてもらうことができれば、運動の習慣化、さらには彼らの将来的なQOLの向上にもつながる。よって本研究では、子どもたちの体力の「最大値」ではなく「平均値」を重視し、その向上を図っていきたい。

ここで強調したいのが、この問題の解決における「公民連携の必要性」だ。何故なら、行政単体、あるいは民間単体での取り組みでは限界があると思われるためである。

平成20年3月28日、文部科学省は中学校学習指導要領を改定し、学校体育の充実施策の一環として、保健体育での武道・ダンスを含めたすべての領域を必修化することを定めた。しかし図1-1にあるように、平成20年度以降の中学生の新体力テスト合計点は女子は上昇傾向がみられる一方、男子はあまり変化していない。つまり、学校の授業改善によって多少の成果はみられたかもしれないが、如実に効果を発揮するまでには至らないと考えられる。そもそも、体育の授業は平均して週に2〜3時限程度であるため、どれだけ授業改善に努めたとしても単純な運動時間増加には繋がらず、運動を習慣化させることは難しいのではないだろうか。

そこで、授業以外で運動する時間として放課後が挙げられる。特に小学生は部活がなく、放課後の自由度は高い。子どもたちの体力向上のためには、この時間を有効利用する必要があるだろう。

当然、放課後に民間のスポーツクラブや武道教室などに通っている子どもたちも現在は非常に多く、彼らには一定の運動時間が確保されているのは間違いない。しかし、家庭の金銭的都合でそのような習い事ができない子どもたちも多く、彼らに対しての運動機会の提供は十分とはいえない。さらに2章に挙げたような公園の規制厳格化による子どもたちの運動場所の不足も懸念されており、特に習い事ができない子の体力低下に拍車をかけるような傾向にある。

つまり、放課後というプライベートな時間において、民間の習い事に通えないような子どもたちも巻き込んだ施策を講じるには、行政と民間の連携が不可欠であると考えられる。