ひとり親家庭の子どもの明るい未来を

-「家族のせいで」よりも「家族のおかげで」に-

早稲田大学社会科学部2年

政策科学研究 上沼ゼミⅠ

阿部虎太郎

「ひとり親家庭の支援」

出所:http://www.city.mima.lg.jp

章立て

- はじめに 研究動機

- 問題の設定・概要

- 社会的背景

- 分析及び考察

- 結論

- 本研究の意義と限界(課題と展望)

- 参考文献

第1章 はじめに 研究動機

本稿筆者は現在21歳であり、それまで数多くの人が高校に通って同じ勉強をする、という状況から、それぞれが自立して生きていくために個々人が異なる人生の歩み方をし始める年頃である。実際に私の周りの友人においても実家で暮らしながら大学に通う者、すでに社会人として働き始めている者、また結婚をして子どもを授かった者さえいる。

そこで、本稿筆者は、同時に、家族の在り方にもさまざまな違いがあるということに興味をもった。家族の形には正解はないと考える一方で、ひとり親世帯の家族は多くの場合困難を抱えているという印象を持っている。本稿筆者自身も、ひとり親の状況で長い間育ってきていて、いわゆる「普通の家族」ではないことを感じる場面が多い。ひとり親の状況であることが理由の、悩みや苦悩もある。また、普段ニュース、新聞、さらには映画、小説などで、ひとり親世帯の家族が直面する苦労について取り上げられていることが頻繁にある。

現状では、親が抱えている経済的問題や仕事と子育ての両立の問題を取り上げられる機会は多いが、その一方で、子ども側の問題に焦点を置いた研究や調査は十分に行われていない。子どもに責任のない理由によって、子どもの未来の可能性が狭くなりかねない状況が存在するのであれば、問題の所在を明らかにして親と子共々が幸せになることを願ってこのテーマを設定した。

第2章 問題の設定・概要

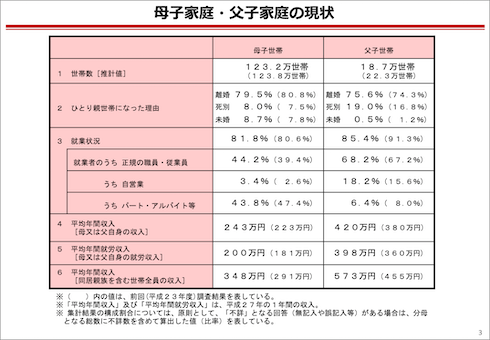

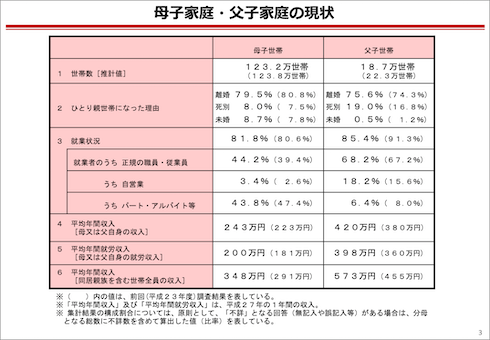

1.ひとり親世帯の現状

まず、ひとり親世帯の家庭を以下のように定義する。

母子世帯.........父のいない児童(満20歳未満の子と゛もて゛あって、未婚のもの)か゛その母によって養育されている世帯。

父子世帯.........母のいない児童か゛その父によって養育されている世帯。

養育者世帯......父母ともにいない児童か゛養育者(祖父母等)に養育されている世帯。

まず、ひとり親家族は、「欠損家族」あるいは「異常家族」といったように位置付けられ、形態、構成において正常ではない家族として考えられ続けられてきている。

それは、ひとり親家庭になった理由の8割が離婚によるものであることから、ひとり親家庭は母親、父親二人の関係が悪化してなりえた「おかしい」という、マイナスイメージが植え付けられていることからきていることが考えられる。これによって、親はもちろん、子の立場においても、日本社会での生きにくさは感じざるを得ない風潮が漂っている。

具体的には、①家庭環境の変化に伴う複雑な心理状況の悩みを周りに打ち明けることができない一方で、ひとり親家庭という異質性がタブー視されていること、②ふたり親家庭において、子どもが影響を受ける親は二人いるのに対して、ひとり親家庭の場合は一人で、将来のためのさまざまなネットワークから情報や経済面などの肯定的サポートを受けることができないこと、が主に挙げられる。

現在ある先行研究や行政支援の中心には、ひとり親家庭に対しての経済的な再分配の仕組みに関してのもので、ひとり親家庭の総合的な支援とは言えない議論がなされてきている。当然、ひとり親家庭の経済面が逼迫していることはもはや自明であるため、支援が必要であることに間違いないが、子どもを中心に据えた支援策をもっと議論するべきである。

2.日本のひとり親世帯に対する支援策

現在、厚生労働省は、ひとり親家庭に対する支援として、「子育て・生活支援策」、「就業支援策」、「養育費確保支援」、「経済的支援策」の4本柱により、施策を推進している。基本的にひとり親家庭が直面している困難を経済的視点から捉えていることが多い中で、ひとり親家庭であるが故に社会で生きていくのに難しさを感じる点が多いため、多面的な視点を持って支援を考えなければいけない。

第3章 社会的背景

第4章 分析及び考察

第5章 結論

第6章 本研究の意義と限界(課題と展望)

参考文献

Last Update:2021/3/20

©2020 Kotaro Abe. All rights reserved.