コロナ禍の大学教育から見るICT教育の課題

-なぜ学費返還運動が起こったのか-

早稲田大学社会科学部2年

上沼ゼミⅠ 家吉理空

「日本のICT化」出所:日立ソリューションズ・クリエイト

「日本の産業を支えるIT・ICT・IoTの違いとは」より

章立て

- はじめに

- ICT教育とは

- 学費返還運動の事例

- コロナ禍における大学の現状

- 今後の方針

1.はじめに

2020年、全世界で新型コロナウイルスが流行した。コロナウイルスは、様々な人々の自由を奪ってしまった。本稿筆者自身も、大学生として自由を奪われた身である。授業形態が、対面授業からオンライン授業へと変わり、それまでの大学に行って講義を受けるという当たり前のことができなくなってしまった。

新型コロナウイルスの拡大による、大学の教育形態の変化に伴って、学費返還を求める運動が起こった。学費返還を求める声の中には、オンライン授業に対する不満の声も多く、オンライン授業よりも対面授業に大学教育の価値を求めている学生が多い、ということがわかる。

このような事例?から、オンラインによる遠隔授業の形態に関して、課題があるのではないかと考えた。昨今の日本の教育問題の一つにもICT教育の促進があるように、新型コロナウイルスによって生じたオンライン授業の事例は、ICT教育の課題解決において重要である。

そこで、学費返還運動が起こった要因について、大学の授業形態の変化という観点から見出し、現在のオンライン授業の問題点を分析することで、ICT教育の課題解決の糸口を見つけたい。このような思いから、このようなテーマを掲げることとした。

第1章 ICT教育とは

まず、ここでは、デジタルナレッジのページを参照にして、ICT教育について、定義を見て、その特徴や導入事例を紹介したい。

1-1.ICT教育

ICTとは、Information and Communication Technology、すなわち「情報通信技術」という意味である。「ICT 教育」とは、その名前の通り情報通信技術を使った教育のことである。具体的には、パソコン、デジタル教科書、電子黒板などICT教育の内容は多岐にわたる。

1-2.すでに導入されているICT教育

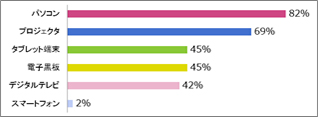

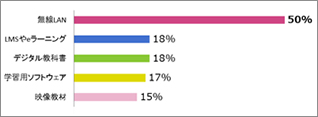

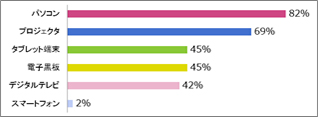

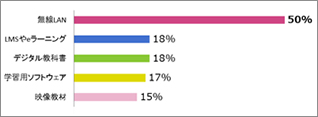

図は、教育現場に主に導入されているICT機器である。eラーニング戦略研究所が2015年に実施した「小中高におけるICTに関する意識調査報告書」であり、調査対象は、学校にICTを導入している全国の小中高の教員である。

図1「導入しているICT(ハードウェア)」

出所:デジタル・ナレッジ

図2「導入しているIC(ソフトウェア)」

出所:デジタル・ナレッジ

ICT教育を活用している学校では、パソコンやプロジェクタなどを多くの学校で利用いているということがわかる。一方で、導入されているハードウェアの割に、デジタル教科者やその他のソフトウェアの導入の割合は少ないということがわかる。ICTを活用した教育は、導入されつつあるがまだ完全とは言えない。

1-3.ICT教育の特徴

ICTの主な特徴として以下のようなものが挙げられる。

- 分かりやすい授業

- 学習の効率化

- 校務の効率化

- 個別学習・共同学習

- 情報活用能力

映像や音声などの情報を感覚的に取得することができる点や、わからないことを即座にインターネットを用いて調べることができるなど、授業が飛躍的にわかりやすくなる。ICT化による学習の効率化は、時間の短縮によってより充実した授業を構成することができ、一斉授業ではできない一人一人のレベルにあった問題の出題や特別支援が必要な生徒へのサポートも可能である。

また、近年、教員の公務における多忙化が問題視されていることから、教員1人1台のコンピュータ整備による校務の効率化によって、教員の負担軽減も図られている。他にも、ICT機器を使用することで、必要な情報を取捨選択しするため、現代の情報社会に対応するための、情報活用能力を養うことができる。(参考:デジタル・ナレッジ「ICT教育とは」より)

第2章 学費返還運動の事例

2020年、全世界で新型コロナウイルスが流行し、その影響は多岐にわたった。その中でも、学校教育に与える影響は大きく、大学に関しては、ほとんどの大学で、対面での授業を廃止し、オンラインでの遠隔授業に切り替えた。遠隔授業といっても、zoom等のアプリを使ったリアルタイム式の授業や、担当教員が作成した動画や資料を用いて学生に学習させるといったもの、課題を出して取り組ませるものなど、その授業形態には様々なものがある。

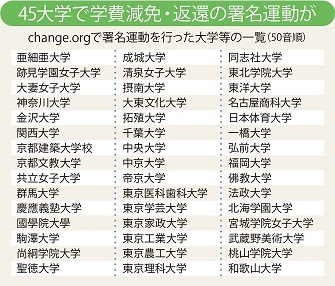

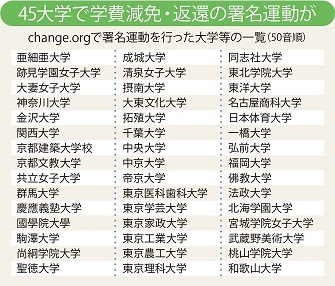

このような状況の中、コロナ禍の授業形態に不満を感じている学生も一定数いた。学費の減免や返還を求める運動が起こったのである。以下の図は、署名サイトchange.orgにおいて実際に署名活動が行われた大学である。

図3「署名活動が行われた大学」

出所:DIAMOND online

このように様々な大学で署名運動が起きているが、ダイヤモンド編集部鈴木洋子氏によると「署名運動を通じて実際に大学側から建設的な改善策を引き出せた例は少ない」という。

今回のようなコロナ禍による大学の授業形態の変化とそれに伴う学費返還運動は、新たなICT教育の課題を浮き彫りにした。

第3章 コロナ禍における大学の現状

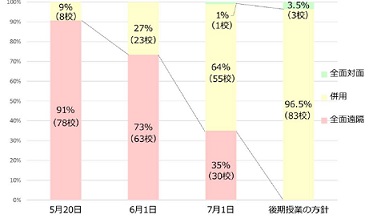

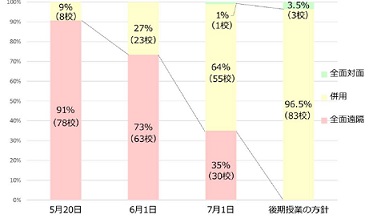

文部科学省の調査によると、5月時点で授業を実施する国立大学のうち約9割が全面的な遠隔授業を実施している。遠隔授業の割合も徐々にではあるが減少しており、対面授業と遠隔授業を組み合わせた実施となっている。後期以降も、対面授業と遠隔授業の併用での授業展開がほとんどであり、コロナ禍以前の授業形態に完全に戻すことは不可能に近い。(図4)

図4「国立大学の授業実施状況」

出所:資料2-1コロナ対応の現状、課題、今後の方向性について

新型コロナウイルスの流行がいつ収束するのかわからない中、対面授業と遠隔授業の併用での授業形態が予想される。そのため、遠隔授業の課題を解決していく必要がある。遠隔授業には、

- 時間や場所にとらわれず学習できる

- 自身のペースで学習できる

- 資料等をもとに繰り返し学習できる

などの効果が期待される一方で、

- 学生同士のコミュニケーションが取れない

- 講義に緊張感がない

- 教授とのコミュニケーションがとりづらい

などの課題もある。また、遠隔授業の特性によるものだけではなく、大学教員のスキルや、授業の方針などによって遠隔授業に対する不満を感じる学生がいるということもまた事実である。

第4章 今後の方針

- コロナ禍の大学教育から見える課題と日本のICT教育の課題の関連性を考察する。

- ICT教育の課題から、日本の教育問題の解決の糸口を見つける。

- 現在の授業形態に対して、学生の意見を調査する。

参考文献

- 株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト「日本の産業を支えるIT・ICT・IoTの違いとは」https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/column/iot/ict-iot.html(最終アクセス日:2021/01/28)

- デジタル・ナレッジ「ICT教育とは」https://www.digital-knowledge.co.jp/about/esi/icte/(最終アクセス日:2021/01/30)

- 鈴木洋子、DIAMOND online 「大学オンライン授業は「もう限界」、学生の怒りと絶望と落胆の声123件」https://diamond.jp/articles/-/249421?page=3(最終アクセス日:2021/01/30)

- 文科省・今後の国立大学法人等施設の整備充実に

関する調査研究協力者会議(第5回)「コロナ対応の現状、課題、今後の方向性について」https://www.mext.go.jp/content/20200924-mxt_keikaku-000010097_3.pdf(最終アクセス日:2021/01/30)

Last Update:2021/01/30

©2020 RIKUU IEYOSHI. All rights reserved.