教育の選択可能性向上

-希望する教育を受けられる社会に-

早稲田大学 社会科学部 2年

上沼ゼミⅠ 長澤亮介

「センター試験を受験する高校生」

出所:増谷文生「センター試験始まる 新潟大、大雪で開始1時間繰り下げ」『朝日新聞デジタル』

章立て

- 第一章 はじめに

- 第二章

- 第三章

- 第四章

- 第五章

- 第六章

- 第七章

第一章 はじめに

今回の研究における動機は、本稿筆者の実体験によるものである。

予備校でアルバイトを経験していた時に、一人の女子高校生と出会った。

彼女は、予備校に体験に来たものの、金銭的理由から、入学を断念するほかなかった。彼女は、そのことが決まった際、人目をはばからず涙していた。彼女の成績、学年、夢を考慮した時、この決断は、彼女にとって、夢をあきらめるに等しかった。

高等教育というのは、全員が受ける義務があるわけではない。受けたから偉い、と言う訳でもない。しかし、教育を受ける権利は、皆に平等に保障されるべきではないだろうか。今回研究動機を得たのは、上記のような、予備校での経験であるが、予備校は、教育の受ける権利を保障されたうえでの追加サービスであり、ある程度の金銭が発生するのは致し方ないことである。しかし、そもそも高等学校や大学への進学すらも、金銭的理由から断念する人は一定数おり、そうした現状は優先的に改善するべきであると感じる。

本稿では、教育を受けることを希望しながらも、主に金銭的理由から叶わない現状があることを踏まえ、改善策について考察を進めていきたい。

第二章 教育の持つ影響力

本来、お金を払った人が良いサービスを受けられる、という事は理にかなってはいる。だが、教育が人生設計に与える影響、その社会への貢献度を考えた時に果たして教育も金銭とサービスが比例する形でよいのだろうか。ここでは、教育の有無がその後に与える影響、及びそこからわかる教育の重要性について論じる。

第一節 教育と職業選択や収入の関係

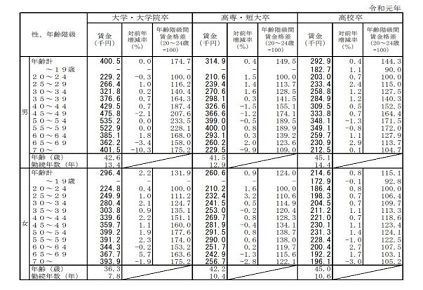

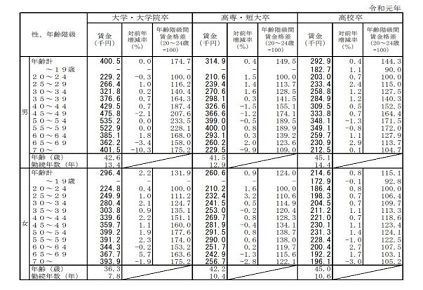

教育の有無、特に高校、大学への進学は、その後の人生にとって大きな影響を与える。その最たるものが就職であろう。以下に示すのは、厚生労働省の調査に基づく、学歴と収入の相関関係についての表である。

出所:厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」

上記の表を見ると、大学進学者の方が、そうでない人に比べて、どの年代においても平均年収が高いことがわかる。また、上記統計における生涯での最高年収は、大卒・大学院卒が男性で535.2千円、女性で391.2千円であるのに対して、高卒では男性で349.1千円、女性で231.3千円となっており、その収入格差は明確である。

将来の職業選択における可能性、及び生涯賃金にも大きな影響を及ぼすのが教育である、ということが上記からも読み取ることができる。それほどに教育という分野の持つ影響力は大きいのである。

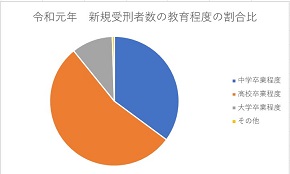

第二節 教育と犯罪率の関係

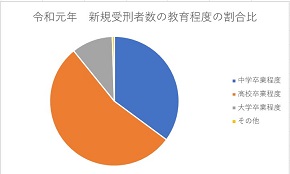

教育の有無は、統計上犯罪との関連性も見出すことができる。

法務省の矯正統計調査に基づくデータによると、令和元年の新規受刑者総数17464名のうち、小中学校卒業、及び中退者は6195名(35.4%)、高等学校卒業、及び中退者は9359名(53.6%)、大学卒業及び中退者は1819名(10.4%)であった。どの程度まで学校教育を受けられているかという点が、犯罪の発生件数と相関関係があることが読み取れる。

学校教育は、単純に学力向上の為だけではなく、集団生活や共同作業という側面も併せ持っており、そのことが生徒の人格形成や、社会規範意識の養成にも寄与しているということが推察される。

出所:法務省「矯正統計調査」を元に筆者作成

第三節 教育と幸福度の関係

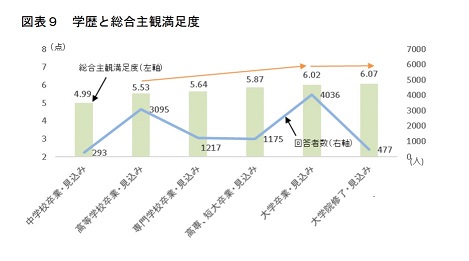

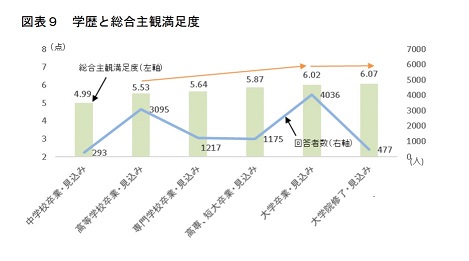

教育の差は、生活満足度の差にも現れる、というデータも存在している。

以下は、内閣府の、「国民の満足度・生活の質に関する調査」による教育の程度と生活満足度の相関関係を表したものである。特に高校へ進学しているかどうかでは満足度の差が大きく開いており、また、大学の進学有無も満足度と一定の相関関係を認めることができる。教育の程度は、第一節にも述べたように、職業選択の可能性の拡大や、収入の増加につながるため、結果として、満足度も向上しているということが考えられる。このように、教育の程度はその他の分野にも大きく影響を及ぼすということが、様々な観点から示されていることがわかる。

出所:内閣府『「満足度・生活の質に関する調査」に関する第1次報告書』

教育の経済的理由による断念

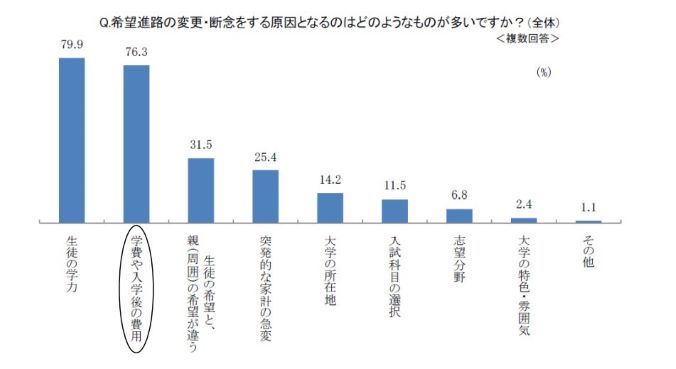

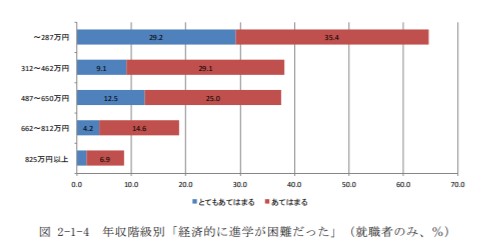

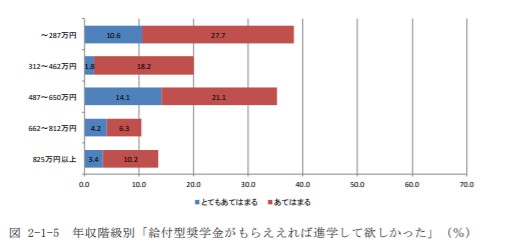

ここでは、教育を受けること、主に大学への進学を希望する人が、結果的に進学を断念した理由に関するデータを考察していく。

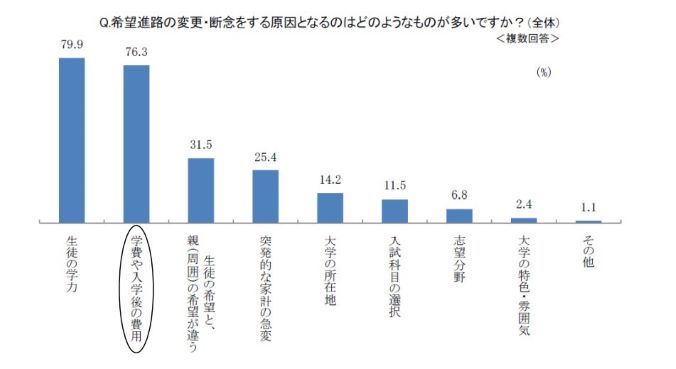

以下のグラフは、(株)ライセンスアカデミーが2010年に高等学校の教諭を対象として行った「大学の学費に関するアンケート」の一部である。以下のグラフを見ると、高校生が進路の変更もしくは進学を断念した理由として挙げられるもののうち、1位は「生徒の学力」である。そして2位に1位と3.6ポイント差で「学費や入学後の費用」が挙げられている。

当然ながら、大学は、そもそも高等教育機関であり、義務教育の範囲内からも外れている為、全生徒が大学に進学する必要はない。また大学側としても高等教育機関としての質を担保するため、ある程度入学者を学力レベルに応じてふるいにかける必要はあるだろう。その為、学力を理由に進学先の変更、進学の断念をする生徒が一定数発生することに関してはある程度仕方のないことだと考えることができるだろう。

だが、経済的理由による進路変更、進学断念に関しては改善の余地があると考える。本人及び保護者に進学の意思があり、高等教育を受ける意欲、能力がある生徒に関しては、経済事情を理由にそれが叶わないことは本人のみならず社会にとってもマイナスとなりうる。

出所:(株)ライセンスアカデミー 「大学の学費に関するアンケート」

こうした現状に対し、国や地方自治体、大学、民間どの立場の人々もみな力を出し合い、現状の改善を図る必要があると考える。先に述べたように、教育は犯罪率や幸福度など様々な要素との関連性が認められる。よりよい社会を作るためにも、経済的理由から教育が受けられない事例に関しては、できる限り減らしていけるよう、努めていくべきである。

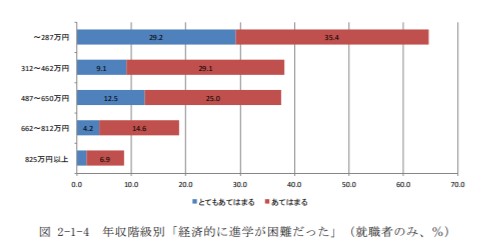

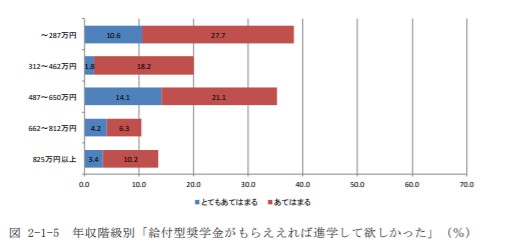

現状の経済支援制度と問題点

出所:「大学進学機会の格差と学生等への経済的支援政策の課題」

教育支援制度の充実のために

今後の研究方針

研究方針として、当初は、予備校などと学校を同列に考えているところがあったが、先輩方からのアドバイス等を受け、再考した結果、今後は、主に学校などの公教育に対象を絞り研究を進める方針とした。

また、当初は、教育の選択可能性という漠然としたテーマ設定であったが、その選択可能性を狭めている主たる要因である経済的事由にフォーカスし、主に奨学金制度の現状や問題点などといった経済支援策を中心に研究を進めていく予定である。

対象が明確化したことで、再度先行事例の研究などが必要と考え、その後オリジナリティーのある視点からアプローチできるよう、研究を進めていく。(以上2021/01/31)

論を進める中で、自分が問題として感じているところは「教育に格差が生まれていることそのもの」というよりも、「教育を受けたいと希望する人の数と、実際に受けられている人の数の乖離」にあるのではないかと思うようになった。進学希望率と進学率に差が生まれることの要因として、改善可能であると考える経済的要因に着目し、よりよい政策提言につなげたいと考えている。

また、奨学金制度について調べていくうちに、返済が相当大きな負担になっていることや、それによって、借りることをためらう人の多さなどに気が付いた。こうした、奨学金制度の問題点などにも、着目していきたいと考えている。(以上2021/03/22)

参考文献

- 増谷文生 朝日新聞デジタル「センター試験始まる 新潟大、大雪で開始1時間繰り下げ」https://www.asahi.com/articles/ASL1B4D77L1BUTIL018.html?iref=pc_photo_gallery_bottom(最終アクセス:2021/01/31)

- 厚生労働省『令和元年賃金構造基本統計調査』https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2019/dl/03.pdf (最終アクセス:2021/01/31)

- 法務省「矯正統計調査」http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_index2.html (最終アクセス:2021/01/31)

- 内閣府『「満足度・生活の質にかかわる調査」に関する第1次報告書』https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/11/29/1398333_3.pdf (最終アクセス:2021/01/31)

- 濱中義隆(国立教育政策研究所)『大学進学機会の格差と学生等への経済的支援政策の課題』https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/11/29/1398333_3.pdf(最終アクセス:2021/03/22)

Last Update:2021/03/22

© 2020 NAGASAWA Ryosuke. All rights reserved