健康寿命と地域社会の関連性

-人と人の関係が作り出す生活空間-

上沼ゼミⅠ

社会科学部2年 前駿斗

「沖永良部島の海」(筆者撮影、平成28年8月9日)

章立て

- はじめに

- 社会

- 気候・地理的条件とのかかわり

- 先行事例

- 今後の方針

第1章 はじめに:研究動機

人生100年時代とも言われるように、人間は長生きをするようになった。日本は、急激な少子高齢化社会への変化に対応するため、定年延長や再雇用の動きは今後より加速すると思われる。それでも、老後の、つまり退職後の生活設計の重要度は、健康寿命の伸びに伴って増すばかりである。老後とは、一般的には定年退職つまり社会的断絶を経て、新たな社会を身を置く、一種の生まれ変わりであり、その選択は、心身の健康のために重要な意味を帯びる。その生活環境を「ソーシャル・キャピタル」と呼ぶ。

健康寿命とは、2000年のWHOの定義によれば、「完全な肉体、精神的及び社会的福祉の状態であり、単に疫病または病弱の存在しないことではない。」というものである。

老後のソーシャル・キャピタルにおいて、当然この健康寿命を伸ばすことが重要となってくる。心身ともに健康であることは、老後生活を楽しむ上で前提条件である。

2040年頃には、団塊ジュニア世代が高齢者になり、高齢者人口がピークになる一方で、現役世代が急激に減少する。厚生労働省も、このような中で社会の活力を維持・向上させるために「全世代型社会保障」を実現するために、「食環境」、「健康づくりに取り組む企業・団体を応援する制度や、育児支援など、さまざまな政策を立案している。

これらの政策は、いわば「健康寿命」を若年層から、健康への関心を持ってもらうことで、健康寿命の悪化を予防しようという趣旨であり、現段階で健康寿命が短い人や、すでに老後生活を送っている人にとっては効果は薄いと言わざるを得ない。

本稿筆者が研究対象にしたいのは、いま現在の高齢者世代への、「健康寿命延伸」のための取り組みである。

そして、それを医学的アプローチではなく、社会的アプローチ、すなわち、どのような共同体に属すことが、健康寿命を伸ばすために望ましいのかについて、調査したい。この共同体とは、県であったり、自治体である。そして指標となるのが、その地域の健康寿命であり、長寿地域の気候や地理的事情、そして行政や民間企業の独自政策である。

第2章 仮説

人々はみな、この高度に分業化が進んだ世界において、社会と関わることによって生活ができるようになる。しかし、その社会は、さまざまな毛色をもち、その社会に生息する人々も十人十色である。

本稿筆者の研究テーマは、いかに楽しく生活できるのか、その原因を環境に求めるというものである。幸福な生活、充足した生活を送る人が、どのような環境に属しているのか。社会に属さなければ、生活ができないという前提においては、まず精神的に充足している人々が集まってソーシャル・キャピタルが形成するのか、もしくはある社会環境が予め存在し、そこに属していることで人々は精神的に充足するという、2つのパターンが、幸福な人々の社会環境として挙げられる。

前者の場合は、幸福な人が集まった結果、みな幸福のままであるというだけであり、幸福の増加は起こっていない。つまり、ただただ幸福な人が集まっているだけである。しかし、後者の場合、その環境を理由に、人々の幸福を育むというのであれば、その環境を構成している要素を解明し、他の環境に移植、応用することで、幸福の伝播、つまり健康寿命の促進、全体的な増加が見込めるのである。

つまり現時点で健康寿命が長いとされる地域を特定し、その条件を探り、他の地域で応用することで、健康寿命の増加を見込むことができる。

健康寿命が長い地域として、真っ先に思いついたのは、実体験からであった。本稿筆者の父の実家、奄美諸島の一つ、沖永良部島に暮らす人々の姿だ。沖永良部島で、70代~80代まで島の主要産業である農業に従事し、100歳近くまで健康に生きる人々を、実際に目にしてきており、暖かな気候と、農業のような肉体労働を伴う仕事を長年行うことや、踊りや、お祭りといった地域の行事が頻繁にあり、人々の交流が盛んであること、豚肉やゴーヤなど、沖縄料理をよく食べること、また、焼酎をよく飲むことといった要素が、健康寿命に影響するのではないかと考えた。

そこで、①気候②労働③地域の行事④食生活という4つの観点を仮説として提唱する。健康寿命との関連性を調べ、③の地域の行事というような、他の地域においても応用できる健康寿命促進策を、特に重点的に考えていきたい。

第3章 気候・地理的条件との関わり

気候や地理的条件は、どうにもならないことであり、他の地域での応用が難しいため、このテーマに置いてあまり重要ではないが、非常に興味深いデータがあったので引用する。

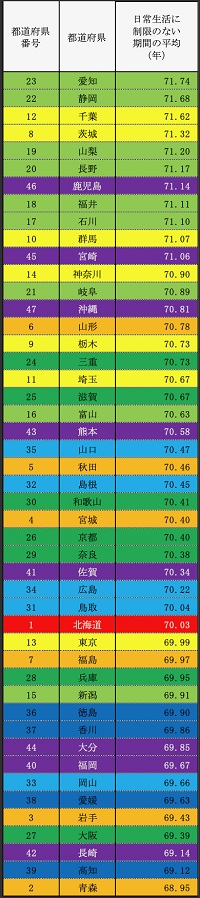

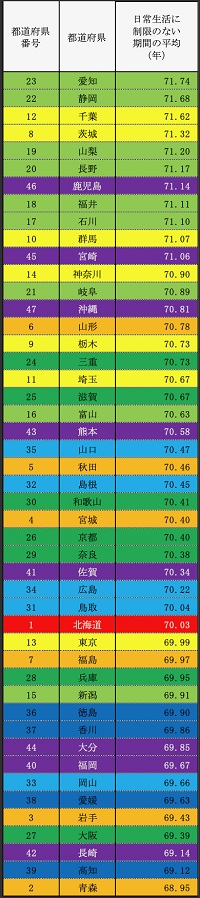

以下の表は、平成22年に厚生労働科学研究院が行った、健康寿命の調査を基に、本稿筆者が地域別に色分けしたものである。先程立てた①の気候という仮説を実証するために、北海道地方を赤、東北地方を橙、関東地方を黄、中部地方を黄緑、近畿地方を緑、中国地方を水色、四国地方を紺色、九州地方・沖縄を紫色で着色した。その結果、興味深い事実が浮かび上がってきた。

図1:厚生労働科学研究、「健康寿命の算定結果(平成22年度)」より、筆者作成

このグラフにおいて、健康寿命が長いとされるグラフ上位の県は、黄緑や黄色の県が多い、つまり、中部および関東地方の県が多いという事実である。したがって、健康寿命と気候や地理的条件に関連がある可能性が生じる。そして、このことから、南方の島である、というような温暖な気候的条件は、健康寿命にさして影響しないということがわかってくる。しかし、前述の沖永良部島が含まれる鹿児島県は、比較的上位に存在しているようだ。

第5章 今後の方針

今後は、地域の行事や食生活といった、地域の文化が健康寿命に及ぼす影響を詳しく調査してみたい。

参考文献

- 伊谷 純一郎「社会」『世界大百科辞典』

- 厚生労働省 第2回2040年を展望した社会保障・働き方改革本部『資料4 健康寿命延伸プラン』https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000514142.pdf(最終アクセス日:yy/㎜/dd)

- 厚生労働科学研究「健康寿命の算定結果(平成22年度)」http://toukei.umin.jp/kenkoujyumyou/(最終アクセス日:yy/㎜/dd)

Last Update:2021/2/2

©2020 SUSUME Hayato. All rights reserved.