女性はいつまで無報酬労働を強いられるのか?

ー学校教育と家庭教育の双方から考えるー

早稲田大学社会科学部2年

上沼ゼミⅠ 高橋由花

「スケールのある男女共同参画のコンセプト」出典:Freepik

「スケールのある男女共同参画のコンセプト」出典:Freepik

はじめに ー研究動機ー

本稿筆者は、結婚して子供を持つというビジョンを持てない。その理由には、現在の日本の子育て支援への不満や、家庭環境からの影響など様々あるが、その中でも一番大きい理由は、日本社会のジェンダー観による女性への負担である。結婚に伴う改姓、妊娠・出産によるキャリアの中断、子育てと仕事の両立、夫の両親の介護などが挙げられる。

思えば、本稿筆者を含め女性は、未就学時から母親の見様見真似で料理や家事の手伝いをした経験がないだろうか。私の兄に聞いたところ、小さい頃に家事の手伝いをしたことはほとんどなかったと言う。そこから、未就学時からすでにジェンダー差が生まれていることに気付いた。今の男性中心社会を築いている伝統的価値観の根源の一つと考える、幼少期の教育と今のジェンダー観の関係性について研究することにした。

章立て

- 家庭内無報酬労働における現状

- ジェンダー観を育てる昨今の教育

- 原因と課題・今後の研究方針

- 参考文献

1.家庭内無報酬労働における現状

まず、無報酬労働について定義付けをする。無報酬労働とは、育児や家事、介護などの家事労働や、自営業・農作業などと無償で手伝う家族労働、ボランティアなどがそれに当たる。これらは対価が支払われることはない。アンペイドワークとも呼ばれる(ELEMINIST 「「アンペイドイワーク(無報酬労働)」とは? ジェンダー格差とその問題点」参照) 。

OECD加盟国内において、有償労働は男女ともほとんどどの国も同じ割合なのに対して、日本は最も女性の無償労働率が高い。(図表1)ここから日本の生活時間におけるアンバランスさが見て取れる。

また、諸国と比較すると、

- 以前は短かった女性の有償労働時間が伸び、男性も女性も有償労働時間が長いが、特に男性の有償労働時間は極端に長い。

- 無償労働が女性に偏るという傾向が極端に強い。

- 男女とも有償・無償をあわせた総労働時間が長く、時間的にはすでに限界まで労働している。

といった点が挙げられる。

図表1「男女別に見た生活時間(週全体平均)(1日当たり,国際比較)」 出典:男女共同参画局「男女共同参画白書 コラム1」

次に、6歳未満の子供を持つ夫の家事・育児関連時間の推移を見て行きたい。

1996年は1日当たり38分だったものが、2016年には倍以上の83分にまで増えている。その内訳を見ると、主に家事・育児が増えているのに対して、介護・看護や買い物はほとんど増えていないことがわかる(図表2-1)。ここから、育児に対しては意識の改善が行われてきたが、介護に関してはまだ女性の役割という固定概念があるとわかる。

図表2-1「6歳未満の子供を持つ夫の家事・育児関連時間の推移」 出典:男女共同参画局「男女共同参画白書 コラム1」

2.ジェンダー観を育てる昨今の教育

1であげた家庭内無報酬労働の極端な偏り、更に大きな括りで見ると、男性中心社会はどこから生まれているのだろうか。もちろん専業主婦を望む女性を無理やり社会進出させたいということではないが、逆に社会進出を望む女性に対してハードルが多すぎるのが現状である。男性と同じくらい社会進出の障害が少なければ、女性の選択肢は増えるであろう。

この伝統的価値観の根本から変えることは非常に難しいが、まだ思考の未熟な未就学?初等教育にある子どもに柔軟なジェンダー観を身に付けてもらうことは可能なはずである。特に、幼少期は家族以外の集団において教育を受け始める時期である。また、認知発達理論において、「性の一貫性(gender consistency)」を獲得する時期はおおよそ3歳ごろであることが明らかにされている(藤田 2004) 。幼少期を未就学から初等教育中と定義付けし、その幼少期の子どもの価値観を育てる「家庭教育」と「学校教育」の二つの視点から探っていくことにする。

2-1.家庭教育

多くの家族は、異性愛を基礎としたジェンダー再生産装置としての役割を果たしている。「夫が稼いで、妻は家庭を守る」というジェンダー役割は伝統的価値観を引き継いでいる。そしてこのジェンダー役割分担による無償労働の不均等な配分が家庭内のジェンダー問題の原因といえる。「男の子なんだから泣かないの」「女の子には優しくしてあげなさい」「女の子なんだから行儀良くしなさい」「女の子なんだから片付けなさい」と言うように、男の子は賢く、強く、女の子を引っ張るように強要され、女の子はおしとやかに、気配りのできるように強要される。これは、男性は社会に出てリーダーシップを持てるように、女性は家庭内ケア要員をつとめるように、無意識のうちに洗脳しているのではないか。

ブラウン大学教育学部特任助教授の山本洋子と、Bain&Companyアソシエイト・コンサルタントの渡辺友季子が、大阪で小学生をもつ母親を対象に行った調査では、子どもに希望する最終学歴と期待する(予測を含む)最終学歴について尋ねた。

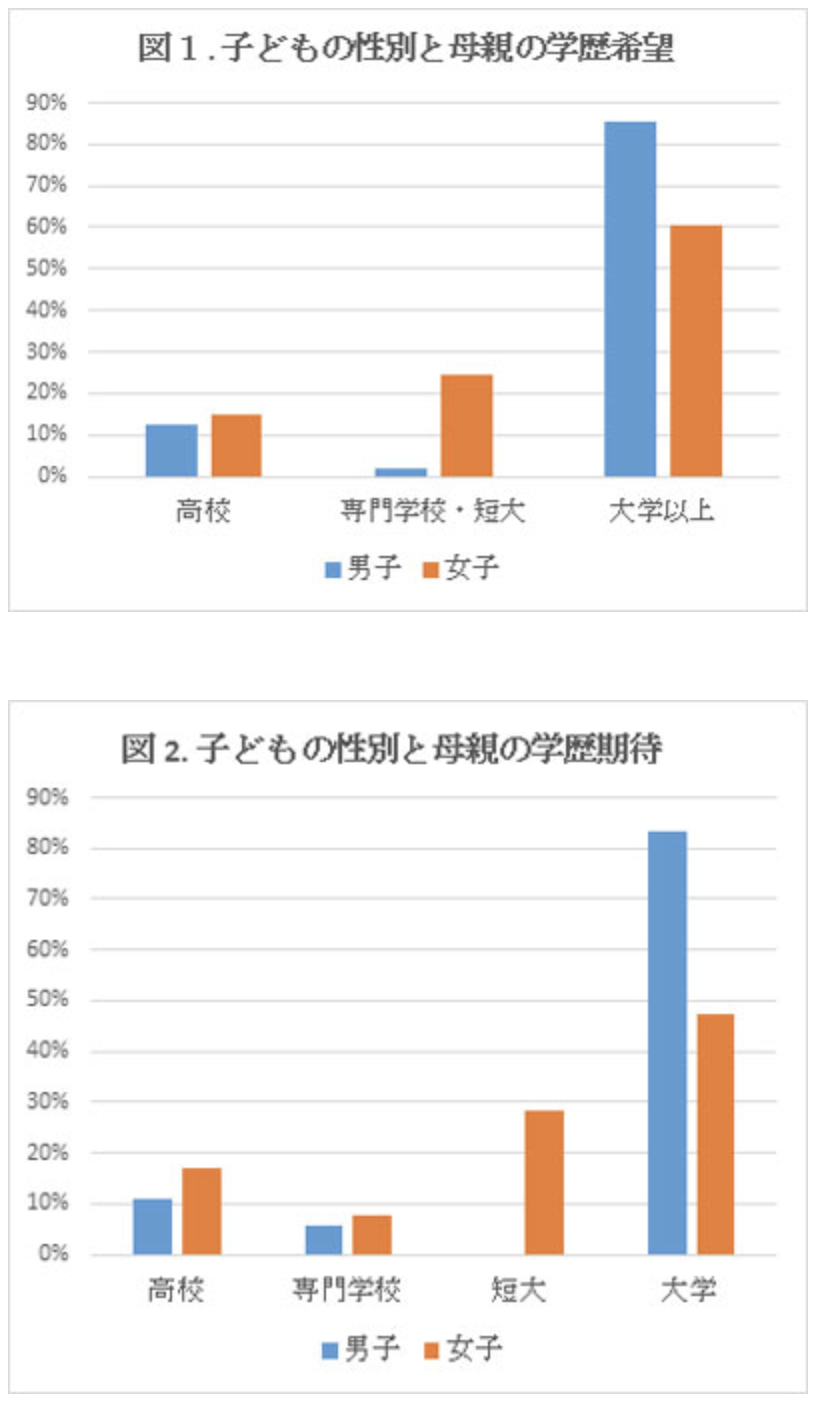

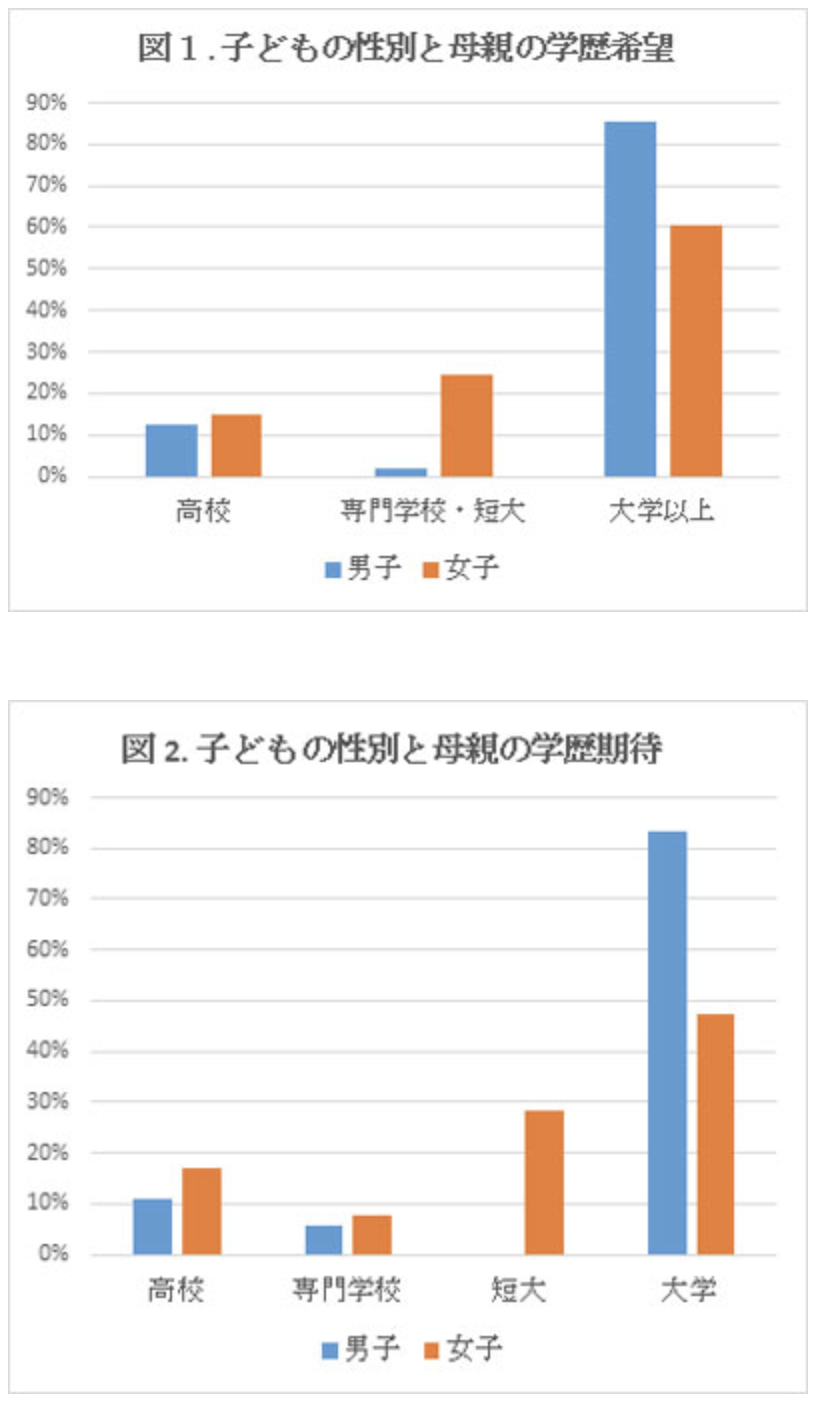

「小学1年生の子どもに進んでほしい学歴を尋ねた項目では、息子をもつ85%の母親が大学を希望していたのに対し、大学希望と回答した娘の母親は60%であった(図1)。約24%の娘をもつ母親が短大又は専門学校を希望していたのに対し、男児の母親で短大・専門学校希望と回答したのは2%であった。実際にはどこまで進むと思うかを尋ねた項目では(期待値)、ジェンダー・ギャップはさらに広がった。82%の息子をもつ母親が大学と答えたのに対し、大学を期待していた娘の母親は46%にとどまった(図2)。

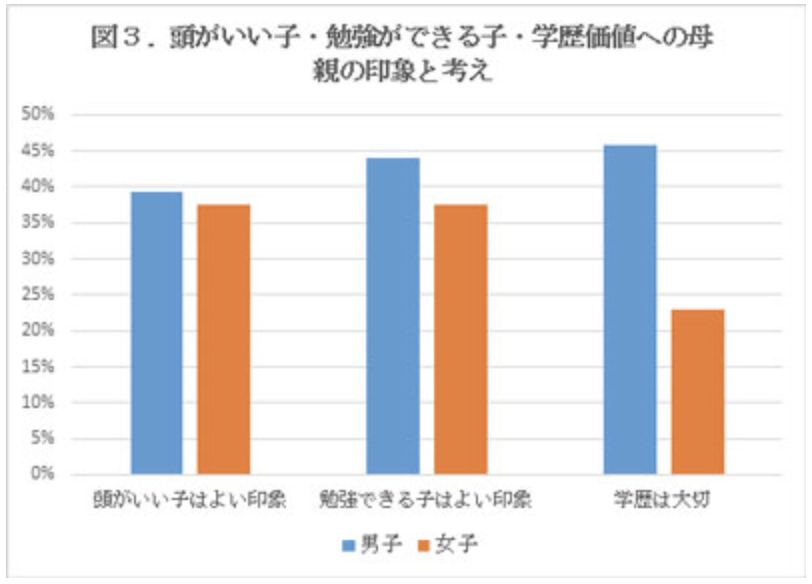

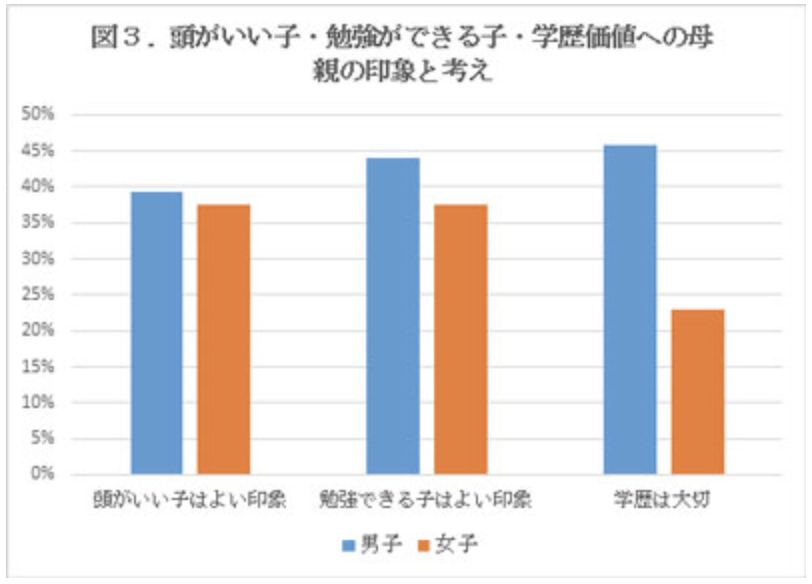

日本社会では、今も頭のいい女子は肯定的にみられないのだろうか?頭がいい・勉強ができる子どもへの印象は、子どもの性別によって違いがあるのだろうか?今回の調査データを分析したところ、こうした印象にジェンダー・ギャップはみられなかった。「頭がいい男の子はよい印象をあたえる」という項目では、39%の母親が1から5段階のうちの4(そう思う)または5(かなりそう思う)と答え、頭のいい女の子に対する印象では37%の母親が4または5と回答していた(図3)。勉強ができる子どもに対しての印象を尋ねた項目では、44%が勉強ができる男の子に対して肯定的な印象をあげ、37%が勉強ができる女の子に対して肯定的な印象をあげた(4または5)。顕著なジェンダー・ギャップは、学歴価値について尋ねた項目でみられた。「男の子にとって学歴は大切である」という項目では、46%の母親が同意したのに対し(4または5)、女の子にとって学歴が大切であるという項目で4か5を選んだ母親は23%にとどまった(図3)。」(山本、渡辺(2016)より筆者要約)。

図1(左上)「子どもの性別と母親の学歴希望」、図2(左下)「子どもの性別と母親の学歴期待」、図3(右)「頭がいい子、勉強ができる子、学歴価値への母親の印象と考え」出典:山本、渡辺 (2016)

2-2.学校教育

九州保健福祉大学の藤田由美子が幼稚園で学習活動、自由遊び時間を中心に行った実験によると、以下のように男女で「二分法的なジェンダー」が見られたという。

- 年長・年中クラスの男の子はボールや三輪車で遊ぶ子が多い。ボールや三輪車での遊びは園庭の周縁部に置かれた鉄棒や砂場よりも広い空間を必要とする。雨の日に教室内でブロック遊びをした際は、男の子はブロック箱を囲うように陣取り、多くのブロックを使い「乗り物」「銃」を作っていた。その一方で女の子は教室の隅でかたまってブロックでお片付け遊びをするグループが2組あった。

- 女の子が青色のボールで遊んでいると、男の子に「男じゃ」と攻撃される。女の子は「これは青汁の"青"なんじゃ」と、自分は青色のボールを持つ権利があると主張する。

- 海賊ごっこをしたいと言った女の子が役割を設定する最中に、途中から海賊役になった男の子が女の子に代わって主導権を握り、ゲームを乗っ取る。海賊役になりたかったが「姫」役にされた女の子は、つまらなくなってしまい逃げ出そうとする。

以上から、保育園に入るまでに家庭内で育った曖昧で内在的なジェンダー観が、保育園という初めての社交場で、家族以外の他者や他ジェンダーと関わることで顕在化されたと言える。特に男の子は、初めて同年代の女の子と関わることで、遊びにおいて「空間占拠」が目立つことや、「強い海賊」対「閉じ込められる姫」の構図を生み出す、「専制的な男らしさ」の行使が始まる。

このようにして、学校教育は子供たちにジェンダーの境界線をはっきりさせる役割を担っていると言える。

3.原因と課題・今後の研究方針

就学前から、親(特に母親)は自然と子供にジェンダー役割を押し付けてしまい、家庭内でジェンダー観の再生産が生まれてしまうことが原因の一つと考えられることがわかった。

「男は家庭のために働く大黒柱となるべき」「女は家庭に入って家事育児をこなし、夫のケアをすべき」といった伝統的ジェンダー観を、親は壊していかなければ再生産は続いてしまう。しかし、家庭教育だけでは限度がある。そこで、学校教育も変えていかなければならないと思った。学校(保育園)は子供同士の関わりの場を提供することでジェンダーの境界線を顕在化させているが、今後は、先行研究などから学校側からの自発的な取り組みや問題点を探っていきたい。

4.参考文献

Last Update:2021/3/25

©2020 TAKAHASHI Yuka. All rights reserved.