日本の起業率はなぜ増えないか

早稲田大学社会科学部3年

上沼ゼミⅠ 横尾達也

「起業のイメージ図」

出典:次世代ビジネス研究所「起業の成功率を100%にするための”11″の秘訣とコツ」

章立て

- はじめに-研究動機と意義-

- 起業率の定義

- 日本の起業率の現状

- 問題の概要

- 起業率の低さの要因

- 今後の方針

第1章 はじめに-研究動機と意義-

本稿筆者が起業というテーマに着目することとなった理由は、自身の大学卒業後の進路を考えたときに、「就職活動をどうしようか?」という考えに自然と至っていたこと、すなわち起業という選択肢を当たり前のように消していたことに、疑問を持ったことに起因する。就職活動をするのが当たり前、つまり誰かに雇用されるのがスタンダードであり、起業をするのがレアケースという風潮は、本稿筆者だけでなく多くの日本人が抱いている感覚であると考えている。就職活動のマニュアル本やウェブページが散見され、就職率の高さを謳う大学や専門学校も多く存在している。そして事実、後述するように、日本の起業率は他の先進国に比べて圧倒的に低いものとなっている。

上記のような本稿筆者の研究動機に基づいて、日本の起業率の現状とそこに存在する問題点とその要因、そして起業率の向上のための政策について論じ、日本の人々に起業についての関心を持ってもらうこと、また起業率向上のための政策案を提示することが、本研究の意義である。

第2章 起業率の定義

そもそも、起業率というのは、その算出方法によって様々な定義がある。日本だけに限定しても、総務省の「事業所・企業統計調査」及び後継の「経済センサス‐基礎調査」による算出、厚生労働省の「雇用保険事業年報」による算出、法務省の「民事・訟務・人権統計年報」及び国税庁の「国税庁統計年報」による算出の3種類が挙げられる。そして、これらの算出を行っているのが、中小企業庁である。そこで、以下では中小企業庁が公表している「中小企業白書」を参考に、それぞれの起業率の定義の概要を説明していく。

- 総務省「事業所・企業統計調査」「経済センサス‐基礎調査」による算出方法

「事業所・企業統計調査」とは、総務省統計局が1947年から2006年まで実施していた、「事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、各種標本調査実施のための母集団情報となる事業所及び企業の名簿を整備することを目的として行われる事業所及び企業についての国の最も基本的な統計調査」である。

この「事業所・企業統計調査」は2006年の調査を最後に廃止され、新たに「経済センサス‐基礎調査」が開始された。「経済センサス‐基礎調査」とは、同じく総務省統計局が2009年から実施している「すべての産業分野における事業所の活動状態等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所・企業を対象とする各種統計調査の母集団情報を整備することを目的とした統計法に基づく基幹統計調査」のことである。

これらの「事業所・企業統計調査」及び「経済センサス‐基礎調査」を基に算出された開業率(=起業率)は、「ある特定の期間において、新規に開設された事業所(又は企業)を年平均にならした数の、期首において既に存在していた事業所(又は企業)に対する割合」と定義されている。また、同様に開業率の対義語である廃業率についても、「廃業事業所(又は企業)を年平均にならした数の、期首において既に存在していた事業所(又は企業)に対する割合」と定義されている。(「中小企業白書(2011年度)」)

- 厚生労働省「雇用保険事業年報」による算出方法

厚生労働省が公表している「雇用保険事業年報」とは、「雇用保険の適用・給付状況を把握し、雇用保険制度の適正な運営を図るとともに、雇用対策等の基礎資料として利用することを目的」として行われる統計調査のことである。調査の対象は雇用保険の適用事業所であり、調査は2006年を初めとして毎年度行われている。

この「雇用保険事業年報」を基に算出される開業率の定義は、「前年度末の雇用保険適用事務所数に対する、当該年度に雇用関係が新規に成立した事業所数の割合」である。また、同様に廃業率についても「前年度末の雇用保険適用事務所数に対する、当該年度に雇用関係が消滅した事業所数の割合」と定義されている。(「中小企業白書(2011年度)」)

- 法務省「民事・訟務・人権統計年報」・国税庁「国税庁統計年報」による算出方法

法務省が公表している「民事・訟務・人権統計年報」から会社設立の登記を行った法人を、国税庁が公表している「国税庁統計年報」から毎年6月30日時点の法人数(2006年度分以前は、各年2月1日から1月31日までの間に事業年度が終了した法人数)を補足する。

これらを基に算出される開業率の定義は、「前年の法人数に対する当年の会社設立の登記の件数」である。また、廃業率は「当年の会社開業率と当年の会社増加率の差」と定義されている。(「中小企業白書(2011年度)」)

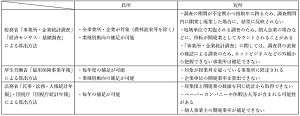

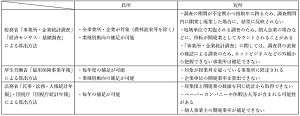

「算出方法別の開廃業率の長所・短所」

出典:中小企業庁「中小企業白書(2011年度)」・安田武彦「開業率の把握の現状と課題」を参考に本稿筆者作成

上記の表は、それぞれの開廃業率の特徴を示している。一口に開廃業率と言っても、その算出方法が異なる場合には、その性質も得られる結果も異なる点に留意する必要がある。例えば、各算出方法によって調査の対象や調査の期間が異なるため、得られた結果がどの算出方法に基づいているものなのかを考える必要がある。また、上記の算出方法はいずれも日本のものだが、開廃業率は国によっても算出方法が異なるため、日本と他国の統計データを比較するときにも、その点に注意する必要がある。

第3章 日本の起業率の現状

第2章で述べたように、起業率には様々な定義がある。その点を踏まえ、第3章では日本の起業率の現状について考察していく。

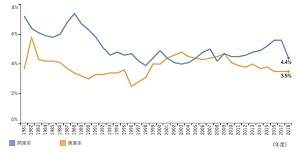

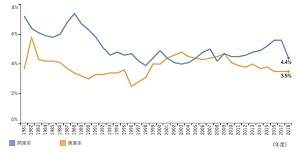

「開廃業率の推移」

出典:中小企業庁「中小企業白書(2020年度)」

上記のグラフは、厚生労働省の「雇用保険事業年報」を基に作成されたもので、1981年から2018年度までの日本の開廃業率の推移を表している。中小企業白書(2019年度)によると、「毎年度調査が実施されており、『日本再興戦略 2016」』でも、開廃業率の KPI として用いられている」ことをこの指標を採用した理由としている。しかし、第2章の「算出方法別の開廃業率の長所・短所」でも述べたように、いくつかの短所を内在している点を考慮する必要がある。

上記のグラフからは、1988年の7.4%をピークに開業率は低下して行き、それ以降はいずれの年も5%前後の水準をキープしているということが読み取れる。一方、廃業率に関しては、1982年に5.8%を記録している他は、概ね4%前後をキープしていることが読み取れる。また、2002年から2004年と2008年を除いて、いずれの年も開業率が廃業率以上の水準となっている。

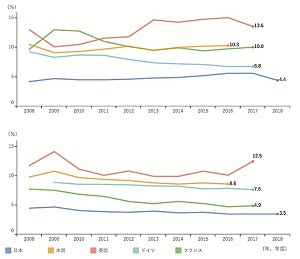

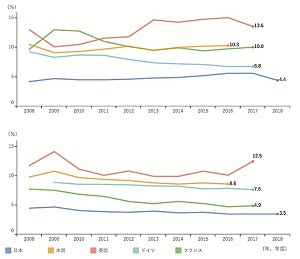

「開廃業率の国際比較(上:開業率、下:廃業率)」

出典:中小企業庁「中小企業白書(2020年度)」

上記の2つのグラフは、2008年から2018年頃までの日本と欧米4か国の開廃業率の推移の比較を表している。ただし、第2章でも指摘したように、各国で開廃業率の算出方法が異なるため、あくまでもこの比較は参考程度である点に留意する必要がある。

中長期気候目標に関する見解(簡略版)によると、日本を含むこれらの国々はいずれも先進国であるが、このグラフからは、2008年から2018年頃までの期間、日本が開業率と廃業率のいずれも最も低い水準で推移していることが分かる。また、最新の値に着目すると、開業率・廃業率がともに最も高いイギリスは、日本の3倍以上の開廃業率を記録している。また、アメリカも日本の2倍以上、他の2国も開業率と廃業率のいずれかは日本の2倍以上の値を記録している。したがって、同じ先進国で比較しても、日本の起業率は低いと言える。また、日本より高い値で推移しているものの、欧米諸国も毎年概ね同じ水準で推移していることが読み取れる。

第4章 問題の概要

第3章では、欧米諸国の先進国と比較して、日本の起業率は低いということを述べた。本章では、そもそもの話として、起業率が低いことの問題点を述べていく。以下では、考えられるそれぞれの問題点の概要を説明していく。

- 生産性に対する悪影響

生産性に対する悪影響というのは、厳密には生産性の上昇を妨げるということである。起業をして新たな企業が市場に参入するということは、既存の企業との競争が生じることに繋がる。その競争を通じ、より優れた企業、即ち生産性の高い企業が存続し、競争に敗れた企業は廃業となるわけである。したがって、開業と廃業のサイクルを通じて、その産業全体の企業の質と生産性が向上するわけである。しかし、起業率が低いということは、新たな市場競争が生まれにくいということである。そのため、生産性の向上が見込みにくくなるのである。

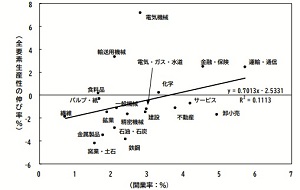

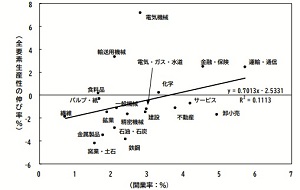

「 開業率と生産性上昇率の関係」

出典:小本恵照「低迷する開業率の経済的影響とその改善策」

上記の表は、産業別の開業率と生産性上昇率の関係を表している。この表から、産業別に程度の差こそあるものの、開業率と生産性上昇率には相関関係があることが読み取れる。したがって、上記で述べたように、起業率の低さは生産性の上昇の足かせとなってしまうのである。

- 雇用に対する悪影響

起業をするときというのは、単身で事業を営む場合を除いて、従業員を雇用することになる。したがって、起業には少なからず雇用創出力があるのである。しかし、起業率が低いということは、新たに雇用創出力を持つ企業が生まれにくいということである。第3章の「開廃業率の推移」では、概ね開業率が廃業率を上回る状態が続いているのが現状であることを述べたが、これがもし開業率がさらに低下し、廃業率が開業率を大きく上回るようなことがあれば(厳密には、廃業による雇用創出力の消失が開業による雇用創出力の誕生を大きく上回ることがあれば)、雇用創出力の低下は免れない。つまり、起業率の低下と言うのは、雇用創出力の低下に繋がりかねないのである。少なくとも、起業率が高くなるということは、逆説的に雇用創出力の上昇に繋がることは間違いない。

- 新たな起業に対する悪影響

起業率が低いということは、逆説的に言えば、就業をすることを選ぶ人の割合が高いということである。つまり、自然と「就業をするのが当たり前で、起業をするのが珍しい」という構図が出来上がるのである。心理学の用語に、社会的圧力というものがある。社会的圧力とは、「集団の規範に対して同調を余儀なくされる圧力」のことである。(心理学用語集: 社会的圧力・集団)したがって、起業をする際にもこの圧力が生じ、起業の障がいとなっていると考えられる。そして、起業率が低ければ低いほど、上述の圧力は確固としたものとなり、新たに起業を考える人が少なくなることに繋がると考えられる。

第5章 起業率の低さの要因

それでは、日本の起業率の低さには一体どのような要因が考えられるだろうか。神奈川県政策研究・大学連携センターの先行研究では、以下の4つの要因があると指摘されている。

- 起業家精神の弱さ

起業家精神とは、起業をしたいという思いのことである。日本では、そもそもこの起業家精神が弱い人々が多いというのである。神奈川県政策研究・大学連携センターの先行研究では、起業家精神の弱さの背景として、「身近に起業家のロールモデルがいないこと」「学校における起業家教育が十分でないこと」があるとしている。つまり、起業や起業家という考えや存在に触れる機会が少ないために、自分自身のキャリアを形成する上で起業という選択肢が弾かれるという訳である。また、起業家精神が養われにくいことには、第4章の「新たな起業に対する悪影響」でも述べたように、社会的圧力も関係していると考えられる。

- 事業に失敗したときのリスクの大きさ

事業に失敗したときのリスクとは、具体的には「再就職の困難さ」「借金等が残ること」の2つである。日本は、新卒切符などという言葉が存在しているように、新卒採用が中心である。したがって、起業をして仮に失敗した場合に、再就職をするのは新卒と比べて不利になる可能性があるということである。また、事業失敗という経験が人事からマイナスに思われてしまうという不安が、起業の足かせになっている可能性が指摘できる。さらに、起業をするのには金銭的なコストがかかるため、個人保証や担保が求められる場合には、事業が失敗した際に借金等が多額に残ってしまう可能性があるのである。

- 事業資金、ノウハウ、人脈の不足

神奈川県政策研究・大学連携センターの先行研究では、「主要先進国の中で、日本は起業家が資金調達をするための環境としては厳しい」と指摘している。また、事業資金の面だけでなく、「主要先進国の中で、日本の人々は起業に必要な経営ノウハウを有していることに関する自己評価が低い」ことが指摘されている。ここでいう経営ノウハウとは、経理、法令、技術、マーケティング等の知識のことである。日本では、初等教育から高等教育までにそれらに関する教育は行われていない。また、大学においては学部や学科によっては関連する講義を受けることはできるだろうが、経営ノウハウに特化して講義を受けることは難しいだろう。そして、「起業家精神の弱さ」で指摘したことと重複するが、身近に起業家のロールモデルがいないということは、起業家本人からの実践的なアドバイスやそこでの人脈を獲得できないということである。したがって、様々なリソースが不足している中で起業をするのは難しいということである。

- 金銭的・非金銭的な見返りの少なさ

金銭的な見返りというのは、収入のことである。そして、非金銭的な見返りとは、社会的評価のことである。神奈川県政策研究・大学連携センターの先行研究では、「起業家の期待収入は通常の就業者の平均値を下回っている」「起業家に対する社会的評価は、他の主要先進国と比べて低い」という指摘がされている。このように起業による見返りが少ないことに加え、上述の「事業に失敗したときのリスクの大きさ」を考えると、起業をするという選択肢を選びずらいのはごく自然なことだと言える。

上記の4つの要因の他にも、「中小企業白書(2017年度)」おいて、「起業に伴うコストや手続きの問題」が指摘されている。

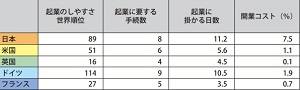

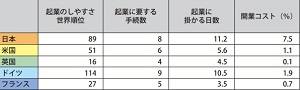

「起業環境の国際比較」

出典:中小企業庁「中小企業白書(2017年度)」

上記の表は、世界銀行「Doing Business 2017」を基に作成されたもので、2017年度の時点の日本と欧米の主要4か国の起業環境を比較したものである。また、この表における開業コストとは、「1人当たりの所得に占める金額の割合」のことである。

この表からは、日本の起業に掛かる日数と開業コストは他の4か国と比べて最も多く、特に開業コストが圧倒的に高いことが読み取れる。つまり、日本での起業に伴うコストや手続きは他国と比べてハードルが高いのである。また、この表では起業のしやすさが日本よりも低いドイツも、第3章の「開廃業率の国際比較(上:開業率、下:廃業率)」から述べたように、日本よりも開業率は高い。したがって、「起業に伴うコストや手続きの問題」以外にも、上述の神奈川県政策研究・大学連携センターの先行研究で指摘された要因も含め、様々な要因が複合して現在の日本の起業率の低さに繋がっていると考えられる。

第6章 今後の研究方針

ここまでの章では、起業率の定義を踏まえ、日本の起業率の現状と問題点、その要因について論じてきた。これからの方針としては、国内だけでなく起業率の高い国をピックアップし、そこで行われている起業率向上のための政策と先行研究を調べながら、本稿筆者の政策案の提言に繋げていくという流れである。また、副題が設定されていないことからも分かる通り、研究の詳細な方向性やアプローチの手法に関してはまだ検討中のため、これから情報検索を含めさらに研究を進めて行く中で、それらを確立していければいいと考えている。

参考文献

- 次世代ビジネス研究所「起業の成功率を100%にするための”11″の秘訣とコツ」

https://jisedai-lab.com/kigyo-success/(最終アクセス日:2021年1月24日)

- 総務省統計局「事業所・企業統計調査の概要と沿革」https://www.stat.go.jp/data/jigyou/gaiyou/index.html(最終アクセス日:2021年1月28日)

- 総務省統計局「令和元年経済センサス-基礎調査の概要」https://www.stat.go.jp/data/e-census/2019/gaiyou.html(最終アクセス日:2021年1月28日)

- 厚生労働省「雇用保険事業年報」https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken02/index.html(最終アクセス日:2021年1月28日)

- 法務省「登記統計」http://www.moj.go.jp/content/000058981.xml(最終アクセス日:2021年1月28日)

- 国税庁「国税庁統計年報」https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/tokei_nenpo.htm(最終アクセス日:2021年1月28日)

- 中小企業庁「中小企業白書(2011年度)」https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h23/h23_1/h23_pdf_mokuji.html(最終アクセス日:2021年1月28日)

- 安田武彦「開業率の把握の現状と課題」https://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01_0140.html(最終アクセス日:2021年1月28日)

- 中小企業庁「中小企業白書(2020年度)」https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/PDF/2020_pdf_mokujityuu.htm(最終アクセス日:2021年1月30日)

- JSA-ACT「中長期気候目標に関する見解(簡略版)」http://www.jsa.gr.jp/jsaact/org/jsa-act/japanversion/JSA-ACT_cyuuchouki_kanryaku_150402.pdf(最終アクセス日:2021年1月30日)

- 小本恵照「低迷する開業率の経済的影響とその改善策」https://www.nli-research.co.jp/files/topics/35868_ext_18_0.pdf(最終アクセス日:2021年1月30日)

- 心理学用語の学習「心理学用語集: 社会的圧力・集団」https://psychologist.x0.com/terms/165.html(最終アクセス日:2021年1月31日)

- 神奈川県政策研究・大学連携センター「若者の起業を増やすにはどうしたらよいか」https://www.pref.kanagawa.jp/documents/22501/814005.pdf(最終アクセス日:2021年1月31日)

- 中小企業庁「中小企業白書(2017年度)」https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/chusho/00Hakusyo_zentai.pdf(最終アクセス日:2021年1月31日)

- 世界銀行「Doing Business 2017」https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2017(最終アクセス日:2021年1月31日)

Last Update:2021/3/25

©2020 Tatsuya YOKOO. All rights reserved.