空き家ビジネスの活路

-空き家を有効利用した上で利益を得るには-

早稲田大学社会科学部2年

上沼ゼミⅠ 土橋優月

「住むひとがいなくなって草に閉ざされた空き家」

出典:photpACより

章立て

- 第1章 はじめに

- 第2章 研究動機及び研究内容

- 第3章 理論仮説及び作業仮説

- 第4章 研究対象及び研究方法

- 第5章 本研究の意義及び限界

- 参考文献

第1章 はじめに

本研究は「空き家の活用方法-空き家を有効利用し、利益を得るには-」というテーマで研究を行う。ここでは、研究を行うに当たって必要である研究計画を以下で論じる。

まず、第2章では本研究の動機及び、研究内容を論じる。第3章では、研究に対する理論仮説及び、作業仮説について論じる。そして、第4章では、研究の対象をどこにおくか、及び、どのように研究を進めていくかについて論じる。最後に、第5章で、本研究の意義と段階について私見を述べる。

次章では、先に述べた通り、本研究テーマに至った動機及び、研究内容について論じる。

第2章 研究動機及び研究内容

本章では、本稿筆者が何故、今回の研究テーマを設定するに至ったか、つまり、本研究の動機を二つに分けて論じる。その上で、どのような研究を行うかについて論じる。

第1節 研究動機

第一の動機として、本稿筆者が父方の実家である千葉県八街市で観た光景が挙げられる。八街市を訪れた際、人が住んでおらず、手入れも行われていない家、すなわち空き家が多く存在していたのである。筆者はその光景を観た際に、驚くとともに、なぜ空き家が多い状態になってしまっているのか、空き家を減らす方策はないのかという疑問を抱いたのである。

第二の動機として、先に述べた八街市が位置し、また、本稿筆者が暮らす、千葉県における空き家に対する意識調査の結果が挙げられる。以下に示すのは、千葉県が千葉県民を対象として、平成27年度に行った空き家に対する意識調査の結果である。

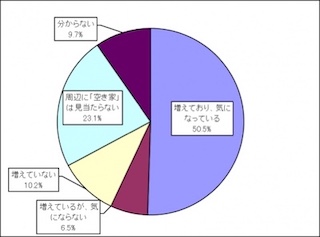

「あなたの住まいの周辺の「空き家」(売れ残っている住宅は含まない)の最近の動向について、どのように感じていますか。」

出典:千葉県、空き家に対する意識調査について(平成27年度第3回インターネットアンケート調査結果)

上記のグラフを見ると、住居周辺に空き家が増えているという実感がある人の割合が過半数以上であることがわかる。また、空き家が気になるという人の割合も約半分を占めている。このことから、千葉県民の空き家問題に対する意識がそれなりにあることがわかる。つまり社会的に意識されている問題であることが推測される。そのため、本稿筆者は、社会的に意識されている問題であるならば、解決策を模索したいと感じたのである。

以上、2つの動機が基となって、今回の研究テーマ設定に至ったのである。次の第2節では、本節で述べた研究動機を基に、研究内容をどのようなものにするかに関して述べる。

第2節 研究内容

本稿筆者は、空き家に関する2つの課題に注目している。

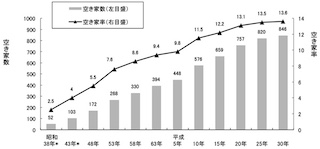

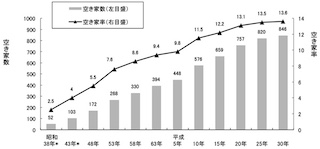

1つ目が、日本において空き家が増加し続けているという点である。以下に示すのは、全国の空き家数および空き家率の推移を表したグラフである。

「全国の空き家数および空き家率の推移(昭和38年~平成30年)」

出典:総務省(2018) 平成30年住宅・土地統計調査 調査の結果

上記のグラフを見ると、空き家は年々増加しており、平成30年度には13.8%もの空き家が存在していることがわかる。問題解決にあたって、なぜ空き家が増加し続けているのかという原因も探る必要がある。

2つ目が、所有者が存在するため、勝手に壊して処理することは不可能という点である。すなわち、所有者の同意を得る場を作り、その上で活用方法を考えるべきである。

以上、2つの課題及び、第1節で述べた研究動機を加味した結果、研究内容として次のようなことを設定した。所有者自身、もしくは、所有者から許可を得た民間企業が、空き家を活用した事業を展開することを推進する政策提言を行うというものである。政府が事業に参加してしまえば、民業圧迫になりかねないため、政府が直接事業を行うのではなく、民間企業に推進できるような方策を提言する。

以上が、本研究の動機及び、それに基づいた研究内容である。次章では、研究内容に対する、つまり、本稿筆者が掲げた問題に対して立てた理論仮説及び作業仮説を論じる。

第3章 理論仮説及び作業仮説

本章では、第2章、第2節で述べた空き家に関する二つの課題と、研究内容に対する理論仮説及び、作業仮説を論じる。理論仮説、作業仮説の順で本稿筆者が立てた仮説を述べる。

まず、理論仮説について、主に二点に分けて述べる。

1点目が、空き家が増加している理由は、少子高齢化により、家主が亡くなっても後継者がおらず、所有者は誰であるのかあやふやになり、処理に困るためであるという仮説を立てた。

2点目が、第2章、第2節でも述べた通り、空き家にも所有者が存在することから、勝手に空き家を処理することができず、放置され、増加している状況が続いているという仮説を立てた。政府等の第三者が介入しない限り、放置されたままの空き家が増加してしまうと推測される。

次に、先に述べた理論仮説に対する作業仮説を述べる。

1点目の理論仮説に対しては、少子高齢化による後継者問題により、空き家が増加しているならば、誰が家を所持しているか分からない、つまり、所有者不明土地が多く存在するという作業仮説を立てた。所有者不明土地をどのように対処するかについても考えることが、政策提言をする上で必要であることが推測される。

2点目の理論仮説に対しては、所有者自身の事業参加の促進や、民間企業と所有者を繋ぐ窓口の設定が必要であるという作業仮説を立てた。空き家をどうするか考える際に、所有者との話し合いは不可欠である。そのための場を作ることが必要ではないかと思案したのである。

以上が、本研究に対して立てた理論仮説及び、作業仮説である。第4章では、仮説を踏まえて、どこに研究対象を設定するか、及び、研究方法に関して論じる。

第4章 研究対象及び研究方法

本章では、本研究の研究対象をどこに設定するかを論じる。また、どのように研究を進めるか、即ち研究方法について、先行事例等を踏まえつつ論じる。

初めに、研究対象は2つに設定する。

1つ目が、日本ですでに行われている空き家の活用事例である。本研究では、主に地方に適用可能な政策を考える。例えば、民間企業と大阪府泉南郡岬町が連携協定を結び、空き家を使用した事業構築に取り組んでいる。他にもそのような事例のメリットやデメリットを鑑みつつ、新たな政策提言を行うつもりである。

2つ目が、海外における空き家の活用事例である。アメリカやヨーロッパは、日本より空き家の割合が低いのである。このことから、空き家の有効利用ができていることが推測される。例えば、清水陽子(2012)は「アメリカLand Bankの取組と滞納空き家物件の活用-ミシガン州・オハイオ州の事例-」において、アメリカにおける空き家問題の対策に関して論じている。このような先行研究を参考にし、日本に適用できるような政策がないか考察する。

上記の2つに研究対象を置き、先に述べたように、先行事例や先行研究を基に研究を行う。また、他に、研究方法として、国による統計調査を活用する。統計調査により、日本国内の現状を把握し、問題の所在を常にはっきりさせた上で、研究を進める。

以上が、本研究の研究対象及び、研究方法である。第5章では、本研究を行うことによる意義及び、本研究における限界について論じる。

第5章 本研究の意義及び限界

本章では、前章までに論じた内容を踏まえて、本研究の意義、及び、限界について論じる。

まず、本研究の意義として次の2つが挙げられる。

1つ目が、日本における空き家問題解決への手助けになるということである。増加する空き家件数に歯止めをかける一助となることが推測される。

2つ目が、所有者不明土地問題という空き家問題から派生した問題への解決法を見出せる。空き家問題への政策を提言していく上で、共に考える必要性がある所有者不明土地への対処法を見出すことは、社会をより良くするために、意義があると推察される。

次に、本研究の限界として、次の2つが挙げられる。

1つ目が、海外と日本では土地の仕組み等が根本的に異なることである。つまり、海外の政策適用には限界がある。

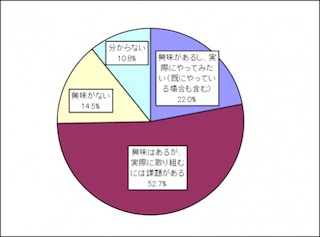

2つ目が、事業を一般家庭の空き家の所有者が始めることに難しさがあるということである。以下に示すのは、第1章でも示した、千葉県が千葉県民を対象として、平成27年度に行った空き家に対する意識調査の結果である。

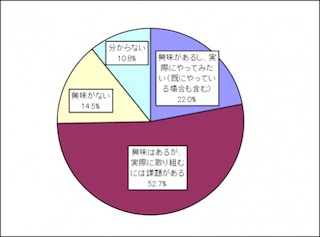

「あなたやご家族は、地域の空き家を活用して、たまり場づくり、オフィスや店舗、宿泊施設等として活用するなど、ビジネスやNPO活動に取り組むことについて、どのように考えますか。」

出典:千葉県、空き家に対する意識調査について(平成27年度第3回インターネットアンケート調査結果)

上記のグラフから、事業を行いたくても課題があるというふうに答えた割合が過半数以上いることがわかる。課題によっては解決不可能なものもあると推測される。その点で本研究には限界があると言わざるを得ない。一般家庭が空き家事業を始める際の課題も把握しつつ研究を進める必要がある。

以上が、本研究における意義、及び限界である。

以上、本稿筆者の研究に関する研究計画である。研究計画を基に、研究を進め、問題に対して政策提言を行う。

参考文献・リンクページ

Last Update: 2021/03/04

©2021 DOBASHI Yuzuki. All rights reserved.