東京一極集中と効率的な都市づくり

-スマートシティの活用-

早稲田大学社会科学部2年

上沼ゼミⅠ 縄 聡太

「天望回廊から見た東京の超高層ビル群」出典:東京スカイツリー定点観測所より

章立て

- 第1章 はじめに

- 第2章 東京一極集中の現状

- 第3章 スマートシティとは

- 参考文献

第1章 はじめに

本日(2022年1月28日現在)の都内における新型コロナウイルス感染者数は、17,631人となった。隣接する千葉(3,745人)、茨城(983人)、埼玉(4,193人)、山梨(374人)、神奈川(6,469人)と比べると、都内での感染しやすさがうかがえる。

本論文筆者は、大学生になって初めて満員電車の中で通学するという経験をした。電車の車両という一つの空間に、100人から200人程度が乗車している。感染拡大が続いているにもかかわらず、満員電車がこれだけ過密であることに思い至ると、東京都の感染者数の高さにも納得する。

これは東京一極集中の一つの問題である。

また、大学に入学して、大学、サークル、バイト先などで、東京・首都圏以外から上京した人たちと多くかかわるようになった。実際に、全国の大学生のうち約4割が、東京・首都圏の大学に通う。政治、経済、文化の中心である東京(国土面積のたった0.6%)に、進学や就職で多くの若者が集まると、日本全体にどのように影響を及ぼすのだろうか。

このような研究動機から、研究テーマを設定した。本研究で、長年にわたり問題視されてきた東京一極集中がなぜ解決されないのか、近年注目されているスマートシティの導入で解決の可能性はあるのか、を探っていこうと思う。

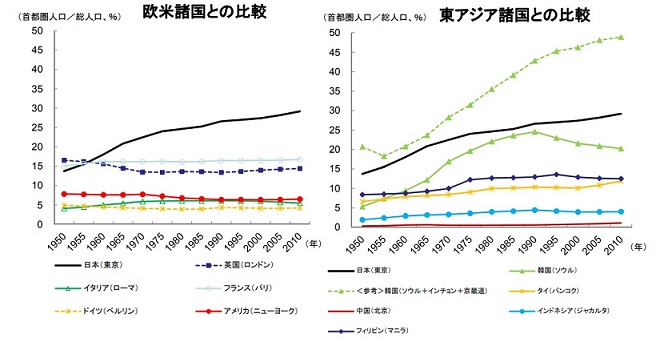

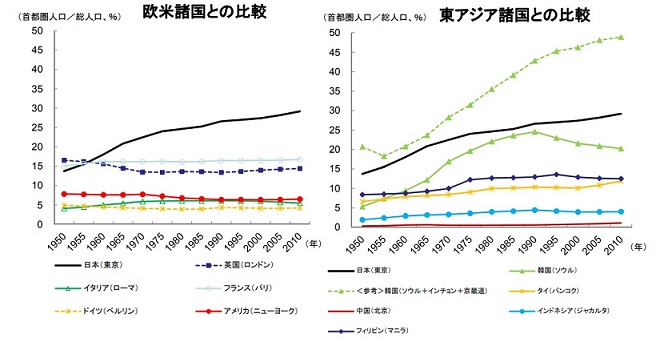

「首都圏への人口集中の国際比較」出典:東京一極集中の状況等についてより

第2章 東京一極集中の現状

2-1 なぜ東京一極集中が起こるのか

<地理的要因>

東京は日本最大の平野である関東平野に存在する。日本は国土が狭く山地が多いため、必然的に人が住みやすい平野に人口が集まる。その例として東京以外にも、大阪(大阪平野)、愛知(濃尾平野)が挙げられる。また、東京は河川が多く(利根川・多摩川・荒川など)、海(東京湾)にも面しているため、生活に必要な水の確保が容易だったことや、貿易のしやすさも東京拡大の要因だ。

<歴史的要因>

徳川家康が江戸に幕府を開いてから、現在に至るまで約400年間東京は首都機能を果たしてきた。その中で「ヒト」「モノ」「カネ」が集まり、さらに今日では「情報」という新しい要素も加わった。それら4つの要素が集まるところには、さらにその4つの要素が集まっていく。高度経済成長期には労働力の需要が高まったことから、東京へ人口が流入した。そのような流れの中で、行政機関や企業、さらには大学などの教育機関が次々に設立された。

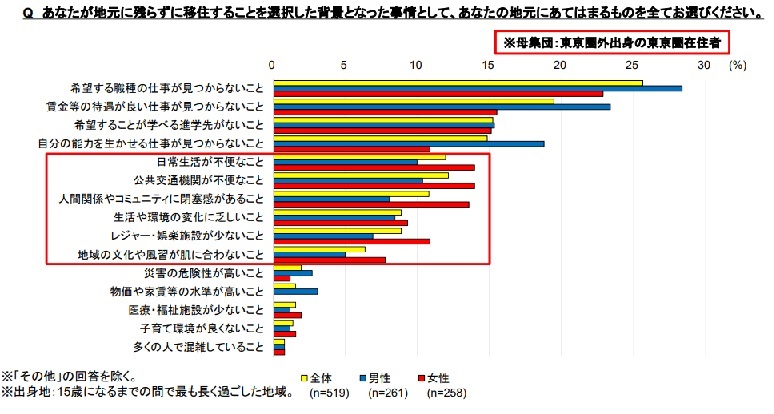

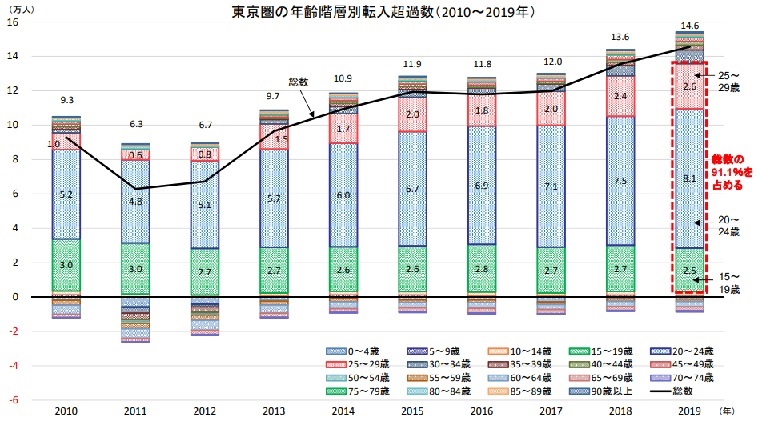

国土交通省「東京一極集中の現状と課題」(2021年3月11日)によると、考えられる東京一極集中の要因を、(1)就学・就職等のために20代前後の層が東京に流入、(2)魅力・利便性・自由度の高さを求めて東京へ流入、(3)一度東京に来ると、地方に移住しにくい環境、とした。

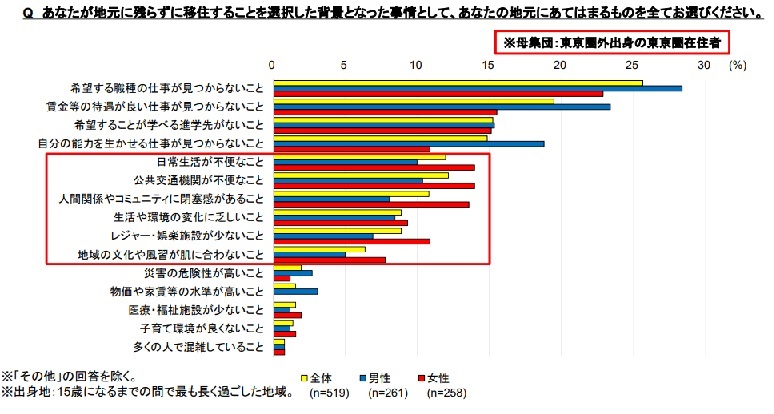

「東京圏流入者が移住することを選択した背景となった地元の事情」出典:東京一極集中の状況と課題より

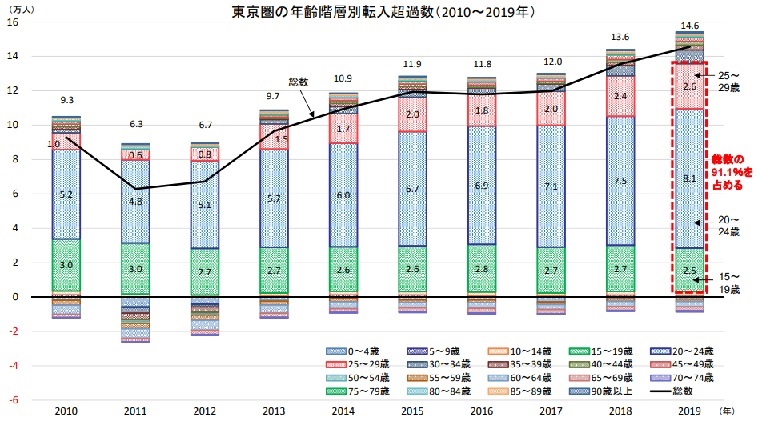

「東京圏の転入超過数(年齢階級別)」出典:東京一極集中の状況と課題より

2-2 東京一極集中の問題

- 国内不均衡の拡大(地方の過疎化)

- 交通問題(交通渋滞、満員電車、交通網の複雑化など))

- 災害(首都直下地震・パンデミックなど)による損害の規模が大きいこと

- 物価や地価が高いこと

- 建築物の老朽化

- 犯罪の増加

- 環境問題

第3章 スマートシティとは

スマートシティとは、「ICT等の新技術を活用しつつ、マネジメント(計画、整備、管理、運営等)の高度化により、都市や地域の抱える諸問題の解決を行い、また新たな価値を創出し続ける、持続可能な都市や地域」と定義されている。新たな都市づくりにスマートシティを導入することで、市民生活の質や都市活動の効率性向上を図る。内閣府はSociety5.0においてスマートシティを先行的な実現の場とみなした。

*Society 5.0とは:狩猟社会(1.0)・農耕社会(2.0)・工業社会(3.0)・情報社会(4.0)に続く新たな社会。

参考文献・リンクページ

Last Update: 2022/01/31

©2021 NAWA souta. All rights reserved.